小學低年級口語交際測評理論基礎研究

劉澤宇

一、國外口語交際能力測評理論

就口語交際能力測評相關理論的研究現狀而言,“交際能力模型”是其中最主流、實用性最強的一種測評模型,實際運用于多種語言測試項目,對相關領域研究具有深遠的歷史意義和參考價值。

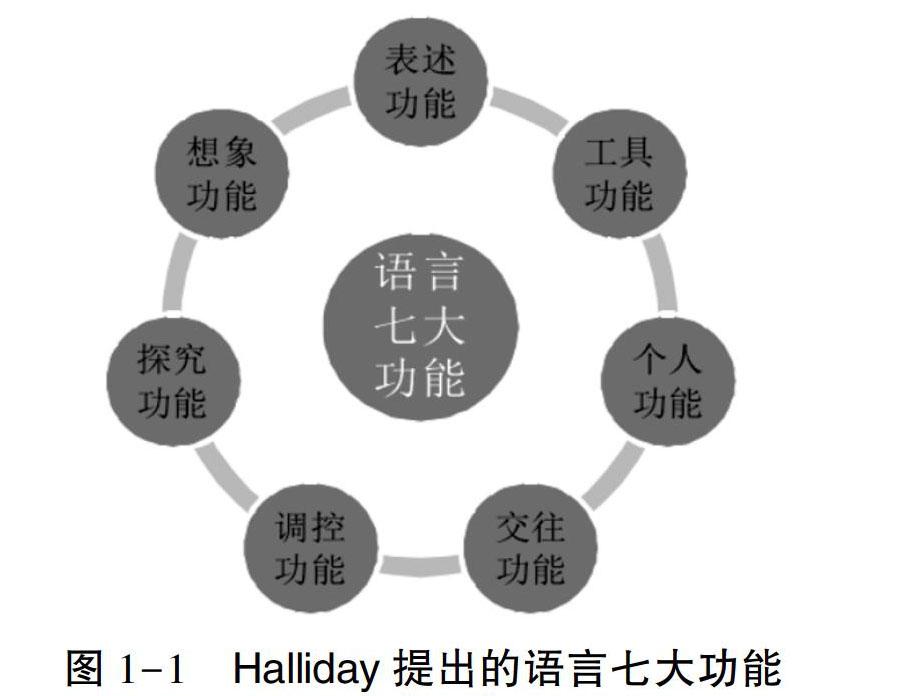

英國語言學家Halliday將語言功能分為七種,如圖1-1:

如圖1-1所示,語言的七種功能雖從屬于不同類型及維度,但其相互關聯,互相作用,缺一不可。七種功能涵蓋了人類使用語言與外界進行溝通、自身情感的表達以及對外界環境和事件的調控等作用,體現了語言的本質是一種通過同時作用于人內在的主觀世界和外在的客觀世界,使內、外世界相互影響、相互作用的媒介工具。

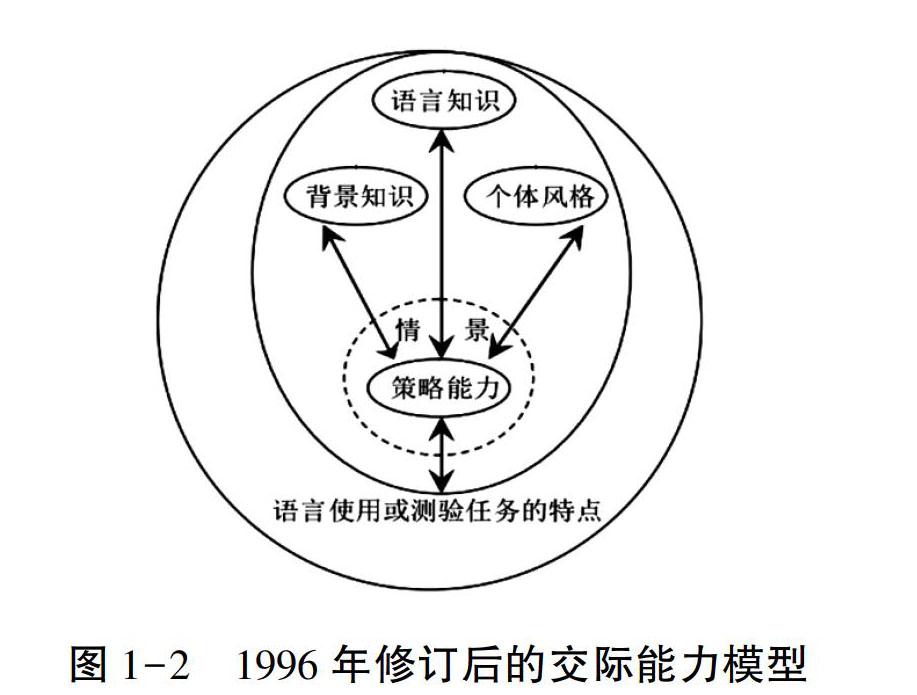

1996年,Bachman和Palmer在交際能力中加入了“個體風格”因素,并提出了新的交際能力模型。如圖1-2所示:語言交際能力會同時反映交際個體的個人生活經驗、性格、語言習慣、語言知識等相關因素。其強調要在具體的交際情境中,完成測驗任務,并強調了情景、策略能力、測驗任務及相關的個體經驗之間的關系。

二、國內口語交際能力測評的制定依據

(一)語文課程標準

《義務教育語文課程標準(2011版)》在“總體目標與內容”以及第一學段口語交際的“學段目標與內容”中均明確提出對于低年級學生的口語交際能力與素養的具體要求。在口語交際的“知識與能力”方面,課標強調培養學生的語言能力(包括傾聽能力、復述能力、講述能力等)、思維能力、想象力以及創造力;在“過程與方法”方面,課標主張用實踐性強的探究性方式和科學性強的思想方法強化學生的口語交際學習,重視發揮學生的主體性,以學生感興趣的見聞作為主要表達內容,同時低學段的目標著重強調了對于學生語言表達習慣的塑造;在“情感態度價值觀”方面,課標圍繞“想說”“敢說”“會說”三個層面明確提出學生在表達過程中須具備自信心、舉止行為應自然且注重禮儀禮貌。

(二)教材

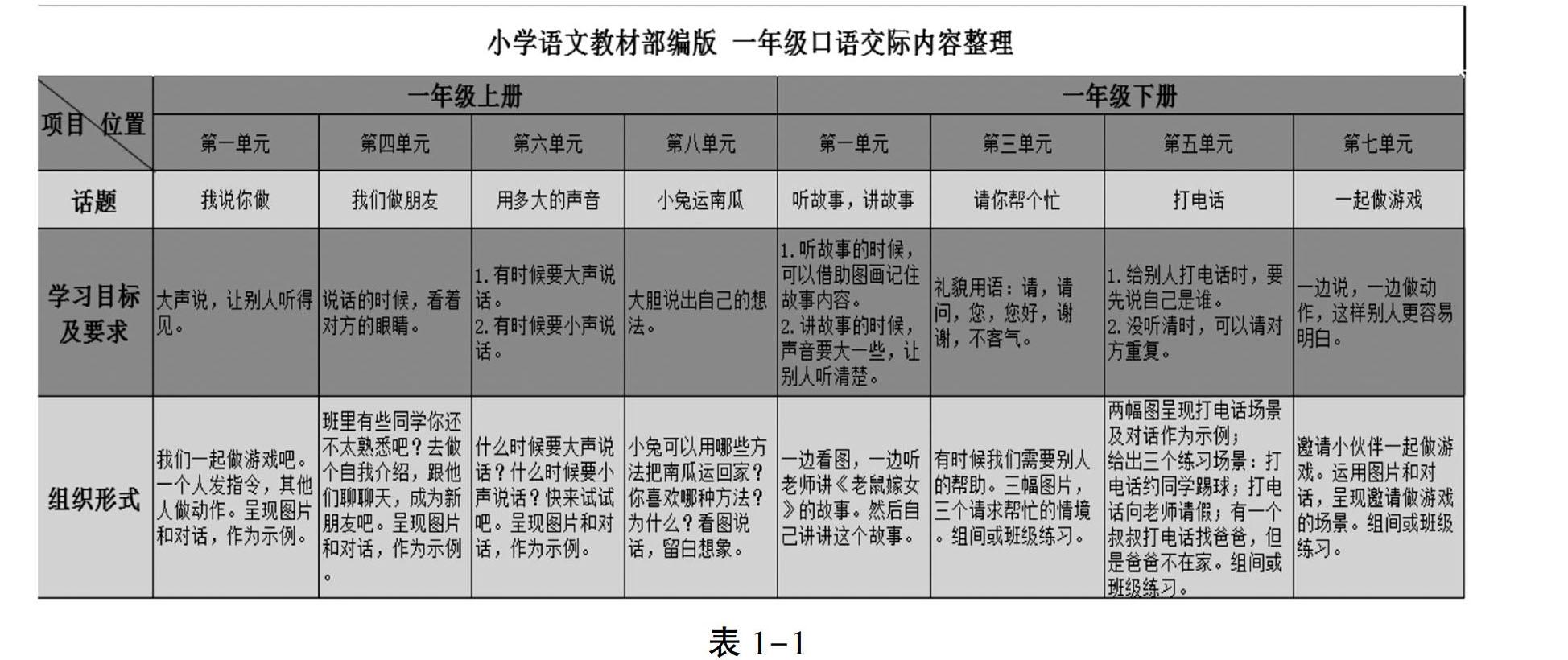

為了緊密結合當前小學語文口語交際教育教學實踐情況,了解教學資源的內容與特點,切實貫徹落實《義務教育語文課程標準(2011版)》提出的口語交際具體目標和要求,筆者對小學低學段的部編版語文教材的口語交際相關情況進行了如下梳理(見文末附表)。

由表1-1可知,低學段教材的口語交際學習目標與要求能夠較為緊密地貼合課標要求,且將指標具體化,如將“自然大方”的要求具體為音量、語速、語氣等方面;將“有禮貌”具體為態勢語及禮貌用語的使用,其將不同層次的指標細致化的程度與難易層次的設計對本文有一定的借鑒意義。

此外,值得注意的是,低年級教材中的口語交際的話題選材全部來源于兒童生活的具體情境,有較強的生活關聯性。杜威曾說過:“教育即生活。”教育自產生之初,便跟隨人的生活而變化、發展,嚴格意義上說,教育源自生活,其本質便是一種特殊的生活過程。教育應為生活做準備,尊重并關懷學生個體的生命狀態及日常生活的價值。

就教學的組織形式而言,赫爾巴特認為:“教師在確保正在進行的工作能順利進行下去的范圍內,可以給學生最大限度的自由。”且對教師提出了具體的要求:“教育者必須富有各種各樣的技巧,能輕而易舉地變換方式,隨機應變,并恰恰在處理偶然事件時越需突出事物的本質。”這兩句話從根本上強調了教學形式應具有多樣性和發揮學生主體性的重要特征。這一點在口語交際的測評形式中同樣適用。在部編本教材中涉及的口語交際主要教學形式為看圖說話、復述故事、小組討論、個人演講等方式,形式較為固定且重復使用率較高。值得注意的是,目前教師在實際口語交際測評中照搬了教材中的口語交際教學策略,使得測評策略出現僵化守舊的問題。因此,富有個體創造性和形式新穎的測評策略是構建低年級口語交際測評體系需要解決的重要問題。

(三)口語交際課程特點

《義務教育語文課程標準(2011版)》在實施建議中提出:“口語交際是聽與說雙方的互動過程。教學活動主要應在具體的交際情境中進行。”這段表述明確表現出口語交際課程具有互動性和情境性的特點。口語交際課程需同時具備交談雙方、互動過程、交談情境的要素,交談雙方需在一定交談規則和情境下,運用適合的語言、語氣、音量、語速等交際能力,輪流進行傾聽和表達,以完成交際目的。在測評體系的構建中,需要關注兒童的生活和發展,使口語交際在兒童熟悉的生活情境下自然而然地展開,使交際活動不僅能反映當下兒童的生存狀態及對這種生存狀態的態度,更能促進兒童形成對生活與社會交往的正確認知,并形成以此為動機而產生的積極的生活意識與社交方式。

互動性則是測評體系中需要解決的難點。互動性要求交談雙方在動態情境下具有一定水平的傾聽能力、表達能力。即聽話者需運用自身的概括能力、理解能力、記憶能力、辨識能力,聽懂、記清說話者的說話內容,并結合自身經歷、知識水平等相關要素,做出與之相對應的口頭語言表達和肢體語言表達。而說話者則需要通過選用合適的語言和儀態進行表達,控制自己的音量、語氣、態勢語等將自己需要表達的內容表達清楚,易于對方接受。在口語交際課程中,如出現聽話者沒有理解說話者表達的內容的情況,其問題有可能出在說話者身上,也有可能出在聽話者身上,且需要在動態過程中及時捕捉造成問題的緣由,要具體到某一方的某一種能力,再按照出現問題的嚴重程度及相關能力在口語交際過程中的重要程度進行評價。這就需要在測評體系中明確進行評價項目、標準、權重的說明。

除此以外,口語交際課程還具有交際性和綜合性的特質。交談雙方進行口語表達的目的是完成交際任務,而口語交際測評的結果也是基于雙方的交際目的的完成情況以及出現這種情況的原因(即交談雙方的交際能力、交際意識、交際素養)得出的,因此,交際性的特點從根本上決定了口語交際能力的優劣之分,為測評體系的構建提供基石性的評價目標。綜合性特點指的是學生在口語交際課程中的綜合表現,除上述提到的多種能力以外,還包括交際意識及交際素養。交際意識指的是表達的主動意識、規則意識及能動意識,簡單來講就是能否勇敢主動地表達自己的觀點;是否能夠認識到口語交際過程中的交際規則(如輪流說話等);是否能為達成交際目的而能動地對說話和傾聽狀況進行調整。交際素養指的是禮貌原則、個人修養等。

(四)學生特點

按照皮亞杰的認知發展階段理論,低年級學生(即6~7周歲的兒童)主要處于前運算階段到具體運算階段的過渡階段。其具有知覺集中傾向、思維不可逆性、自我中心、反映靜止的知覺狀態、不合邏輯的推理等認知特征。在關注事物時往往只關注事物單一層面,且思維是不可逆的,只關注自己的主觀感受,經常會出現不合邏輯的推理。針對上述特點,在構建口語交際測評體系時,應注意在創設問題情境時,需遵循簡單、具象化、貼近生活的原則,盡可能運用多種媒體工具為學生創設更為生動形象的生活情境,且人物數量、問題要求均需少量安排,調動學生的多種感官知覺對情境進行單維度的簡單判斷,這既有利于大多數學生順利完成口語交際任務,增強交際信心,又能為教師在動態過程中實施測評降低難度。

基于該階段學生的上述特點,教師在制訂相關測評任務時可以有意識地對他人感受進行強調,運用角色扮演、教育戲劇等方式使學生換位扮演、思考,為更好地進行社會交往、過渡到具體運算階段提供準備。在設計測評材料、策略、項目時,不要涉及過多的邏輯推理和逆向思維,僅涉及簡單的判斷推理即可。教師在進行即時性的口頭評價時,需要用十分明確的、易于理解的正向思維的方式對學生進行引導或評價,這也對測評體系的標準用語提出要求。因其缺乏知覺轉化思維,學生在口語交際實踐中,無法客觀、準確地對自己或他人的表現進行詳細評價,因此,教師在學生進行自評或互評之前應具體說明評價標準和依據,盡量以呈現出何種效果作為學生自評或互評時的依據說明,使學生能運用知覺感受到具體評價標準。

此外,根據課堂觀察結果得知,低年級學生在口語交際過程中擅長使用肢體語言、描述性口頭語言等,且傾向于選擇教育戲劇、角色扮演等情境性、趣味性、活動性強的表達方式。在交際過程中,低年級學生的表達能力呈現音量過小、用詞不準確、意思不完整、停頓不當、思維混亂、表達時缺乏重點等問題。這也是構建口語交際測評體系的測評策略、測評材料、測評標準等相關內容的依據。