鄉(xiāng)村小學全科教師培養(yǎng)的課程設計研究

邱芳婷 殷世東

[摘 要]小學全科教師的本土化培養(yǎng)是消解鄉(xiāng)村小學師資問題的最佳途徑,科學合理的課程設計是培養(yǎng)鄉(xiāng)村全科教師質(zhì)量的關鍵因素。課程設計必須以“全科”為目標,以“多能”為導向,以本土化、專業(yè)化為旨歸,構建“基礎模塊+專業(yè)模塊+實踐模塊”的課程結構和內(nèi)容體系,才能培養(yǎng)出“下得去、留得住、教得好”的卓越的鄉(xiāng)村小學全科教師。

[關鍵詞]小學全科教師;課程模塊化;本土化;專業(yè)化

[中圖分類號]G625.1[文獻標識碼]A[文章編號]1005-5843(2021)04-0090-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2021.04.016

英國、美國、瑞士等國家最早開始不分學科培養(yǎng)小學教師,其目的是在小學實施全科教育,培養(yǎng)小學教師的跨學科教學能力[1]。我國對農(nóng)村小學全科教師的培養(yǎng)開始于2006年,且取得了一定成效,有力促進了鄉(xiāng)村教育發(fā)展。小學教育注重綜合性、基礎性、生活性、鄉(xiāng)土性等,決定小學教師的培養(yǎng)必須聚焦“全科”“多能”及鄉(xiāng)村情結,科學合理的課程設計是保障鄉(xiāng)村全科教師培養(yǎng)質(zhì)量的關鍵。小學全科教師的課程設計與體系構建成為承接這一培養(yǎng)任務的師范院校亟待解決的問題。

一、明確小學全科教師培養(yǎng)目標定位

培養(yǎng)什么樣的人,培養(yǎng)的人具備什么樣的素質(zhì)與修養(yǎng),即人才培養(yǎng)的目標是課程設計的出發(fā)點。因此,首先必須界定小學“全科”教師內(nèi)涵。目前,學界多用“多能型”和“全能型”界定全科教師,然而,“多能型”理解有拼湊疊加之嫌,“全能型”理解又有“完人”傾向。因此,對小學全科教師的理解應該體現(xiàn)一種綜合性的價值取向[2]。為此,應通過現(xiàn)實要求使然分析和政策導向推進,以確定應然的小學全科教師培養(yǎng)目標。

(一)小學全科教師培養(yǎng)的現(xiàn)實需求

1.鄉(xiāng)村小學全科教師培養(yǎng)現(xiàn)實需求。隨著城鎮(zhèn)化進程的加快,農(nóng)村小學學生銳減,學校規(guī)模縮小,人數(shù)在50人以下的教學點逐年增加,有的村小/教學點學生數(shù)在10人以下,相應的教師數(shù)也很少,致使農(nóng)村的小學教育出現(xiàn)了諸多問題。一是農(nóng)村小學教師“被全科”。學校人數(shù)過少,一個年級一個班現(xiàn)象普遍存在,要開全開齊課程,教師就必須教授多門學科。二是農(nóng)村教師老齡化現(xiàn)象嚴重。一方面,一些新型課程無法開展,如信息技術、綜合實踐活動等課程;另一方面,教育教學觀念陳舊,無法應對當今農(nóng)村教育的一些新問題,如留守兒童問題、兒童的心理問題。三是班級人數(shù)過少,原有教學方式的不適應。當前,在農(nóng)村小學,老師依然沿用班級授課制教學組織形式下的授課方式,不適合學生數(shù)為十幾個甚至更少的班級。四是農(nóng)村小學教師缺乏研究能力。既缺乏研究的意識,又缺少研究的時間。長此以往,觀念陳舊,固步自封,不利于教師自身的專業(yè)發(fā)展。農(nóng)村小學教育存在的一系列問題,迫切需要能勝任小學多門學科教學,具有教學能力、管理能力和科學研究能力的綜合型小學教師,因此,小學全科教師的培養(yǎng)勢在必行。

2.鄉(xiāng)村小學全科教師培養(yǎng)是小學教師專業(yè)化發(fā)展的必然。2012年2月10日,教育部關于印發(fā)《小學教師專業(yè)標準(試行))(以下簡稱《標準》)》的通知。通知的基本理念是:師德為先、學生為本、能力為重、終身學習。基本內(nèi)容有專業(yè)理念與師德、專業(yè)知識和專業(yè)能力3個維度,包括13個領域,是小學全科教師培養(yǎng)方案的修訂和完善、培養(yǎng)課程的科學設置、教育教學方式改革的主要依據(jù)[3]。

3.鄉(xiāng)村小學全科教師培養(yǎng)政策推進。2012年,教育部在《關于大力推進農(nóng)村義務教育教師隊伍建設的意見》中指出,擴大小學全科教師培養(yǎng)規(guī)模[4];2014 年,教育部《關于實施卓越教師培養(yǎng)計劃的意見》中提出,要求“重點探索全科小學教師培養(yǎng)模式”[5];2015年6月,國務院頒發(fā)了《鄉(xiāng)村教師支持計劃(2015—2020)》,提出“采取多種方式定向培養(yǎng)‘一專多能的鄉(xiāng)村教師”等[6]。基于政策支持,多所地方師范院校承擔了培養(yǎng)小學全科教師的任務,為當?shù)剜l(xiāng)村小學培養(yǎng)全科型教師。

(二)小學全科教師的培養(yǎng)目標定位

1.小學全科教師的培養(yǎng)目標。培養(yǎng)理想信念堅定、品德素質(zhì)優(yōu)良、教育理論基礎扎實、教學實踐能力突出、創(chuàng)新素養(yǎng)與人文科學素養(yǎng)良好,適應時代發(fā)展要求和教育改革需要,具有小學多門學科教學能力和教育管理能力,服務地方基礎教育,“下得去、留得住、教得好”的高素質(zhì)鄉(xiāng)村小學全科教師。

2.鄉(xiāng)村小學全科教師的培養(yǎng)目標。(1)基本素養(yǎng)。具有良好的道德品質(zhì)和較強的社會責任感;具有家國情懷,熱愛農(nóng)村教育事業(yè),關心愛護農(nóng)村小學生,具備良好的團隊協(xié)作精神;掌握人的心理活動和體育運動的一般知識與基本方法,具有良好的心理素質(zhì)和積極的人生態(tài)度。(2)知識素養(yǎng)。系統(tǒng)掌握教育科學基礎知識、基本理論,懂得教育規(guī)律、教育法規(guī),熟悉小學生身心發(fā)展特點,了解留守兒童和特殊兒童的特點,具有正確的兒童觀、教師觀、教育觀;系統(tǒng)掌握漢語言文學、數(shù)學、英語、藝術等學科及小學相關課程教學的基礎知識、基本理論;掌握教育研究方法的基礎知識和基本理論;掌握學校管理和班級管理的基本理論與知識;了解地方文化知識。(3)能力素養(yǎng)。具備從事小學多學科教學的能力;具有批判性和創(chuàng)造性思維,具有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和終身學習意識;具有良好的信息素養(yǎng),能較為熟練地把現(xiàn)代信息技術應用于小學教育教學;具有較強的漢語表達和漢字書寫能力,普通話水平達到教師職業(yè)資格要求;具有解決農(nóng)村小學教育問題的能力;具有一定的藝術才能;具有班級管理的基本能力。

二、鄉(xiāng)村小學全科教師培養(yǎng)課程設計的基本理念

(一)體現(xiàn)“全”的特征

小學全科教師是一種本地化定向培養(yǎng)方式,旨在為地方農(nóng)村培養(yǎng)能勝任多學科教學的“一專多能”的小學教師,其主要特征是“全”。

1.全科師范生發(fā)展的完整性。教育的本體功能是育人,目的在于培養(yǎng)全面發(fā)展的完整的人。要培養(yǎng)出全面發(fā)展的健康的學生,教師首先就應該是一個全面發(fā)展的個體。因此,對全科師范生的培養(yǎng)不僅要關注其知識和能力的儲備和發(fā)展,也要關注其思想品德、心理及其個性的健康發(fā)展。這就要求小學全科教師培養(yǎng)的課程要有通識課程、學科基礎課程、教育教學理論課程、藝術類課程和實踐類課程等,全方位培養(yǎng)小學全科師范生。

2.課程內(nèi)容和課程門類的全面性。課程內(nèi)容全面性是指課程應該涉及教育教學理論、學校管理、學科知識、學科教學法、兒童心理、地方文化等內(nèi)容。課程門類的全面性是指課程應注重分科課程與綜合課程相結合、理論課程與實踐課程相結合[7]。

3.全科師范生能力培養(yǎng)的綜合性。小學全科教師能勝任多學科教學只是其外在表現(xiàn)特征,關鍵在于是否具備綜合性的能力,既要有課程整合能力、地方課程和校本課程開發(fā)能力,也要有能從事學校核心工作——教學的能力,還要有管理班級的能力,善于和學生及家長交流溝通的能力,以及教育研究能力。在課程設計上,要有教學法課程、班級管理類課程、方法類課程和地方文化課程。

4.培養(yǎng)形式的協(xié)同性。建立高師院校—地方政府—地方小學“三位一體”的協(xié)同培養(yǎng)模式(UGS模式)。其中,地方教育行政部門要為高師院校和地方小學(包括農(nóng)村小學)搭橋牽線。一方面,為高師院校提供地方小學師資配備情況和需求;另一方面,統(tǒng)籌規(guī)劃地方小學教師隊伍建設,優(yōu)化整合內(nèi)部教師教育資源。高師院校在培養(yǎng)適應農(nóng)村需求的小學教師的同時,參與農(nóng)村小學教師的在職培訓;農(nóng)村小學為全科教師的職前培養(yǎng)提供實踐基地和實踐教學指導教師[8]。

(二)堅持理論與實踐的結合

1.溝通高校理論與一線實踐。培養(yǎng)院校要牢記服務小學的教育使命,根據(jù)農(nóng)村小學的實際需求開展工作[9]。高校教師能夠專業(yè)地“教”、專業(yè)地教“教”和專業(yè)地教“學教”[10]。這就要求小學全科教師的職前課程設計結合地方、民族、地域特點,制訂具有本土特色的課程[11]。地方高師培養(yǎng)小學全科教師不能閉門造車,必須與基礎教育特別是農(nóng)村基礎教育實踐相結合,加強自身的師范性。在發(fā)揚地方高師院校的育人文化的同時,不僅挖掘地方文化資源,開設地方文化課程,還要了解地方農(nóng)村小學和農(nóng)村小學生存在的主要問題,開設農(nóng)村教育問題和特殊兒童等課程,為本地農(nóng)村培養(yǎng)出合格的“全科型”小學教師。

2.合理配置理論課與實踐課。小學全科教師培養(yǎng)課程中的實踐課程主要是指教育實踐,《標準》在小學職前教師課程設置部分提出“教育實踐”領域建議模塊為教育見習和教育實習,時間為18周[12]。傳統(tǒng)的小學教育專業(yè)課程設計,理論課和實踐課涇渭分明,嚴重脫節(jié),在實習的過程中,師范生很少會用學過的教育教學理論去解決實踐中的問題,要么因為記憶不深忘記了,要么就是覺得教育理論不實用,解決不了實踐問題。近年來,教師教育課程標準明確提出實踐取向的基本理念,加大實踐課程在整個課程設計中的比例的呼聲漸高,大部分地方院校在修訂小學全科教師的人才培養(yǎng)方案中都有所體現(xiàn),特別是對教學技能課程的重視,并增加課時。加大實踐課程的比例,意味著減少其他課程比例,通識課程由國家規(guī)定不能變的情況下,只能縮減或刪除理論課程,包括學科理論課程和教育理論課程。但需要注意的是,實踐取向并不是不需要理論,或讓理論完全實踐化,而是要理論課程的教學關注實踐。這就要求小學全科教師培養(yǎng)的課程設計要合理配置理論課程與實踐課程,既要堅持“專業(yè)性”,又要凸顯“師范性”。

3.重視教育實踐。教育實踐主要指教育見習和教育實習,有的院校還包括教育研習(如重慶文理學院)。教師教育課程標準明確規(guī)定本科層次小學教育專業(yè)的教育實踐不得少于18周,有的地方院校把18周分解為兩部分,見習6周、實習12周(如寧夏師范學院)。大部分地方院校把實習時間確定為18周(如湖南一師、重慶文理學院、河南省),見習時間為4周(河南省)—8周(重慶文理學院)不等,實習時間一般都在第7學期,而見習時間有的院校會分散于1—6學期,有的會集中在某1—2學期。可見,盡管具體設置不同,但重視教育實踐是地方院校的共識。

三、鄉(xiāng)村小學全科教師培養(yǎng)的課程結構設計

遵循“全”和“理論聯(lián)系實踐”的基本理念,建構“基礎模塊+專業(yè)模塊+實踐模塊”的課程結構和內(nèi)容體系。

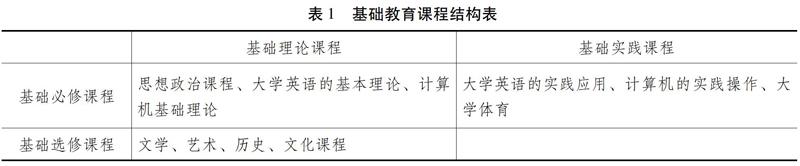

(一)基礎教育課程

小學全科教師應該具備什么樣的知識和能力,盡管不同的師范院校對其理解是不同的,但具有共性。一般文化知識、學科專業(yè)知識、教育類知識和實踐類知識被認為是所有的教師都應具備的。因此,基礎教育課程是課程設計不能忽視的一個模塊,且這一部分課程是由國家統(tǒng)一規(guī)定的,不能輕易更改,部分院校會在具體結構的劃分和稱謂上稍有差異。基礎教育課程有理論課程和實踐課程、必修課程和選修課程之分(見表1)。

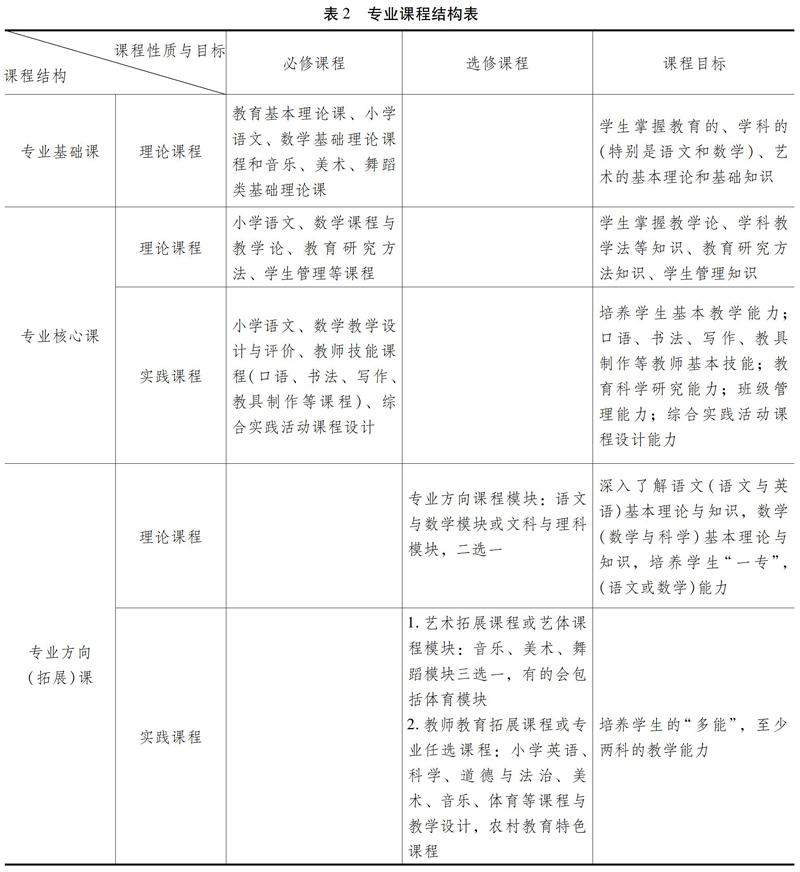

(二)專業(yè)課程

專業(yè)課程是體現(xiàn)專業(yè)特色的課程,也是全科師范生專業(yè)養(yǎng)成的關鍵課程。專業(yè)課程由專業(yè)基礎課、專業(yè)核心課和專業(yè)方向(拓展)課程構成(見表2)。

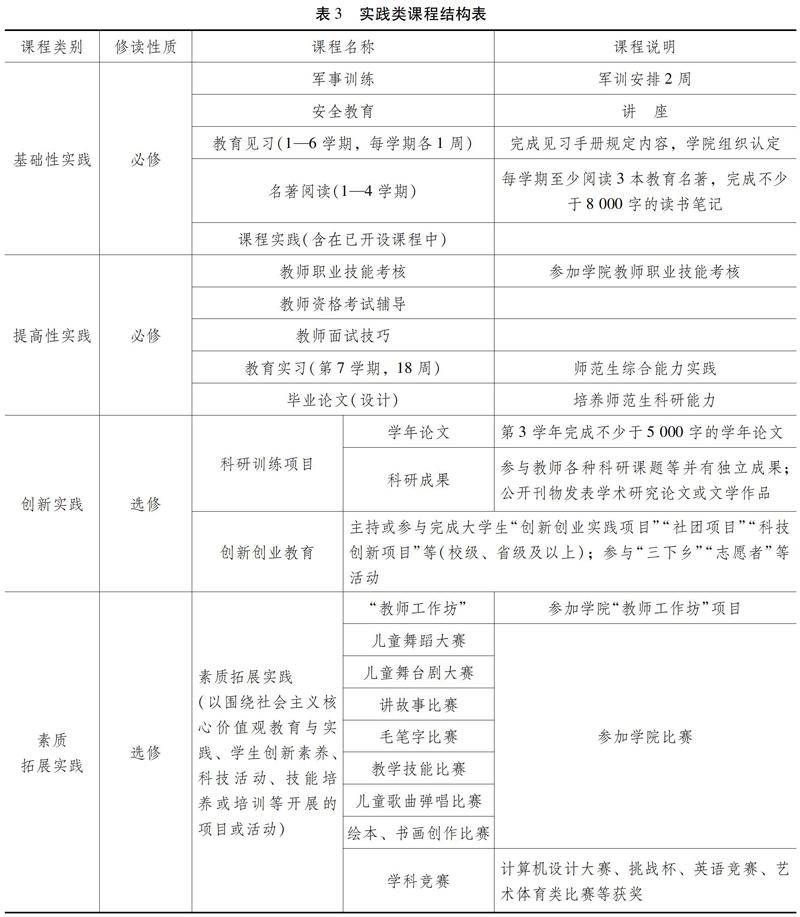

(三)實踐類課程

實踐類課程是小學全科教師培養(yǎng)課程中的重要組成部分,主要包括基礎性實踐、提高性實踐、創(chuàng)新實踐和素質(zhì)拓展實踐幾大類(見表3)。

實踐類課程是全科師范生的教師基本技能、教學能力、創(chuàng)新意識與創(chuàng)新能力、科研能力等培養(yǎng)的關鍵因素,也為學生教師資格考試和綜合素質(zhì)拓展提供了平臺。

四、鄉(xiāng)村小學全科教師培養(yǎng)課程設計中需要注意的問題

(一)堅守理論課程專業(yè)底線

很多人質(zhì)疑全科教師的專業(yè)性。鄉(xiāng)村小學全科教師需要學習多個學科的知識必然會降低其每一學科的專業(yè)水平,學分和學時不變,但所學科目增加,特別是藝術類課程的增加,必然會削減原有的課程門類或壓縮某些課程的課時。因為通識教育課程不能隨意改變門類和課時,這種消減和壓縮就會落到專業(yè)課程上,特別是專業(yè)理論課程。這就要求小學全科教師培養(yǎng)的課程設計堅守理論課程的專業(yè)底線。如教育哲學、小學教育學、小學教育與發(fā)展心理學、中外教育史、課程與教學論等教育基礎理論課程;現(xiàn)代漢語、文學概論、中國現(xiàn)當代和古代文學作品選、大學數(shù)學、初等數(shù)論、解析幾何等學科基礎理論課程都必須開設,以保證全科師范生的專業(yè)性。

(二)重視綜合課程與學科融合

國際經(jīng)驗表明,全科教師實施全科化教學是理想的小學教育模式。高水平的全科小學教師不能僅停留在量的多科教學上,還要能將各科的知識有效融合和表征,并以綜合性、有意義、主題化的學習場景呈現(xiàn)出來,讓小學生能提出并解決真實問題,通過探究獲得知識、習得技能、養(yǎng)成品質(zhì)。這些都是培養(yǎng)院校應該關注的重點。然而,這一點恰好是我國師范院校的薄弱環(huán)節(jié)。就目前我國承擔小學全科教師培養(yǎng)師范院校的課程計劃看,普遍缺少綜合課程和學科融合的內(nèi)容,因此,要加強小學全科教師培養(yǎng)的課程綜合化[13]。

(三)理論課程的實踐滲透

鄉(xiāng)村小學全科教師培養(yǎng)課程設計要堅持實踐導向性,要求學生在學習理論課程時,能夠及時開展實踐訓練,將實踐能力內(nèi)化為自己在教學中的實際能力[14]。其一,通識理論課程的實踐改造。基礎理論課程主要是思想政治類課程和職業(yè)道德教育課程,被認為是“高、大、上”的課程,離學生實際較遠,對這部分課程的實踐改造,主要體現(xiàn)在教學過程中對學生農(nóng)村情懷的教育滲透。其二,專業(yè)理論課程的實踐滲透。體現(xiàn)在教師在施教過程中應重視課程中的實踐成分,特別是把專業(yè)理論知識與小學實踐聯(lián)系起來,并教會學生如何把這些理論知識應用于小學教育教學實踐。

(四)藝體課程的小學化取向

音樂、美術、舞蹈等藝術類課程和體育課程具有專業(yè)性。在學習了音樂、美術、舞蹈的基礎理論課程和大學體育課程之后,需要讓全科師范生了解小學音樂、美術和體育課程的主要內(nèi)容及其應用形式,因此,可以在藝術或藝體模塊設置適應小學的藝體類課程,如美術模塊的板報、手抄報設計;舞蹈模塊的兒童舞蹈編排;體育課程的體育游戲等。

(五)實踐課程的全程化

教育實踐課程主要指教育見習和教育實習。為了確保其有效性,應該分散和集中兩種形式相結合,并全程貫穿到整個小學全科教師培養(yǎng)過程。教育見習從一年級開始,分階段進行,貫穿4年。第1學年為基礎見習,到實習基地和農(nóng)村小學參觀,分散進行,每學期1周,回來交流感想。第2學年觀察見習,包括觀摩上屆學生實習和實習學校教師的教學,每學期1周,分散進行,觀察后回來討論、交流。第3學年每學期集中1周的教育見習,學生分散在不同學校、班級,學生在見習之前、過程中、見習后會有指導,主要是由見習學校進行指導。第4學年第1學期為期18周的綜合實習,到小學教學、管理班級,參加組織各種活動(如運動會等),第2學期,根據(jù)實習情況進行為期2周的教育研習[15]。

總之,師范院校應根據(jù)學校的辦學特色以及全科師范生自身的優(yōu)勢,挖掘本地區(qū)的優(yōu)秀文化資源,構建適合本校小學全科教師培養(yǎng)的課程及內(nèi)容體系,本土化培養(yǎng)能夠勝任多學科教學,具有綜合能力的“下得去、留得住、教得好”的卓越的鄉(xiāng)村小學全科教師,以促進鄉(xiāng)村教育發(fā)展。

參考文獻:

[1]李其龍,陳永明.教師教育課程的國際比較[M].北京:教育科學出版社,2006:25-26.

[2]杜尚榮.論教育性小學全科教師的內(nèi)涵、特征及培養(yǎng)路徑[J].江漢學術,2017(10):118-122.

[3]中華人民共和國教育部.教育部關于印發(fā) 《小學教師專業(yè)標準 (試行)》的通知 (教師〔2012〕2號)[Z].2012-9-14.

[4]中華人民共和國教育部.關于大力推進農(nóng)村義務教育教師隊伍建設的意見(教師〔2012〕9 號[Z].2012-11-08.

[5]中華人民共和國教育部.教育部關于實施卓越教師培養(yǎng)計劃的意見(教師〔2014〕5 號)[Z].2014-8-18.

[6]中華人民共和國國務院辦公廳.鄉(xiāng)村教師支持計劃(2015—2020)[Z].2015-6-8.

[7]蔡其勇,盧夢麗.小學全科教師培養(yǎng)課程設計[J].課程·教材·教法,2017(9):108-114.

[8][11]高閏青.論農(nóng)村小學全科教師培養(yǎng)的著力點[J].教育研究與實驗,2018(1):60-65.

[9][13]張松祥.老中師綜合培養(yǎng)模式對鄉(xiāng)村全科小學教師培養(yǎng)的啟示[J].2016(10):53-60.

[10]李學農(nóng).論教師教育者的專業(yè)發(fā)展[J].教育發(fā)展研究,2012(12):53-57.

[12]中華人民共和國教育部.教育部關于大力推進教師教育課程改革的意見(教師〔2011〕6號)[Z].2011-11-23.

[14]郭軍英.基于需求導向的農(nóng)村小學全科教師培養(yǎng)問題研究[D].魯東大學,2018:45.

[15]劉文,劉紅艷.日本小學全科教師培養(yǎng)的課程設置及啟示[J].外國中小學教育,2017(10):67-74.

(責任編輯:劉宇)