古詩詞歌曲演唱“韻味”教學探索

魯月明

摘? ?要: 古詩詞是中華民族智慧的結晶,集中反映了古代文人的文學修養與思想境界。古詩詞歌曲是中國古詩詞與音樂相結合的一種聲樂體裁。仔細閱讀感受楊蔭瀏的《語言音樂學初探》,值得深入思考。在教學中要把握好音韻與字調的關系,通過音韻、聲韻和情韻步步深入加強古詩詞歌曲演唱教學。以新藝術作曲家老鑼創作的《春夜喜雨》為例,古詩詞歌曲演唱的“韻味”教學可從“字韻”“聲韻”“情韻”三個方面闡述。

關鍵詞: 古詩詞? ?歌唱? ?韻味

最近閱讀了楊蔭瀏的《語言音樂學初探》,感悟頗深。其在語言與音樂關系方面給了我很多啟發和思考。語言音樂學是楊蔭瀏畢生研究的課題之一,《語言音樂學初探》是站在音樂的立場闡述語言與音樂關系的著作。這篇著作真正把語言與音樂的關系直接論述到了曲調、節奏、樂曲構造等音樂的細微表現上,既運用了音韻學知識說明曲調中語言特性的表現,又用了很多實際音樂例子說明語言對音樂的影響。其中最核心的兩個方面:一是聲調對音樂旋律的影響;二是中外歌曲在節奏上的對比。本文主要從第一點結合作品《春夜喜雨》談我在古詩詞歌唱教學中的實踐和感悟。

《春夜喜雨》是唐代詩人杜甫的著名詩作,新藝術作曲家老鑼針對這首詩的獨特意境,以中國五聲調式為基礎,注重歌詞與曲調的結合,注重詩歌吟誦旋律與曲調的發展關系,提出在歌曲的演唱教學中,“韻”是古詩詞歌曲的精髓所在。這種獨特的美需要透過字韻、聲韻和情韻體現。下面結合楊蔭瀏所提出的語言與音樂的關系,分別從字韻、聲韻、情韻三個方面談古詩詞歌曲演唱的“韻味”教學實踐。

一、字韻

(一)咬字

楊蔭瀏提出:“聲和韻在音樂的作用體現為咬字,也就是所謂的吐字發聲,在聲樂表現方面起著很大的作用。”現在很多中學生唱歌不會咬字,尤其很多流行歌曲根本聽不清唱的歌詞是什么。在古詩詞歌曲的演唱中咬字體現得尤為重要。

1.注意咬清字頭

聲母決定一個字的字音,是咬字頭訓練的根本,演唱訓練中需要拿捏字頭保證整段歌詞的流暢。字頭作為一句歌詞的開始情緒應當更飽滿。在咬字頭的訓練中,字頭的發音應該強一些,語氣稍重一些,確保字與音的相互包容,做到力度適中,讓人聽起來舒服[1](100-101)。同時,教師需要幫助學生打開聲腔,注意送氣的聯系,為字腹訓練打下良好基礎。

2.注意字腹的掌握

如果說字頭用“咬”,那字腹則需要用“引”。字頭字腹的掌握如同人的呼吸過程,咬字好比吸氣,使胸腔充盈飽滿,為表達情感做準備。引字腹好比呼氣,傾引出不同的情緒,完成歌曲的情感演繹。字腹需要以氣息支撐,確保平穩流暢,以韻母開口音訓練,鍛煉后部肌肉,讓學生盡量打開口腔,幫助喉嚨找到最舒適的發音方式。

(二)聲調對旋律的影響

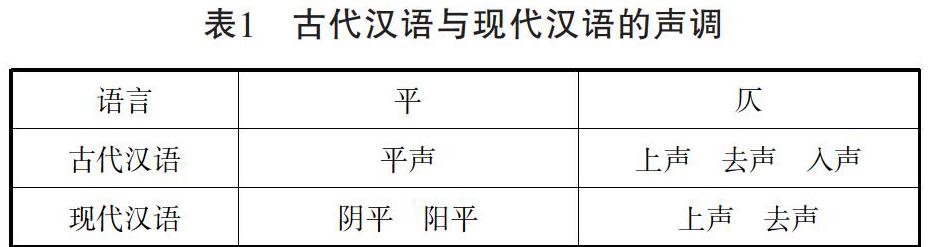

中國語言獨具的“四聲”音調特點,致使古詩詞朗誦具有音樂的旋律性。漢語屬聲調語言,被稱為“旋律型聲調語言”,詩詞語言有四個不同聲調,人們稱它們為:“平、上、去、入。”依照四聲,又將文字分為平仄兩大類,這兩種特點構成了中國古典詩歌特有的聲韻結構(見表1)。

楊蔭瀏提出了“南北曲字調配音表”,他認為:語言字調的高低升降影響著音樂旋律的高低升降。字調連接有一系列規律:①陰陽相連—陰高陽低;②陰上相連—陰高上低;③陰去相連—陰高去低;④陽上相連—陽高上低;⑤陽去相連—陽低去高;⑥上去相連—上低去高;⑦同聲相連—前高后低。

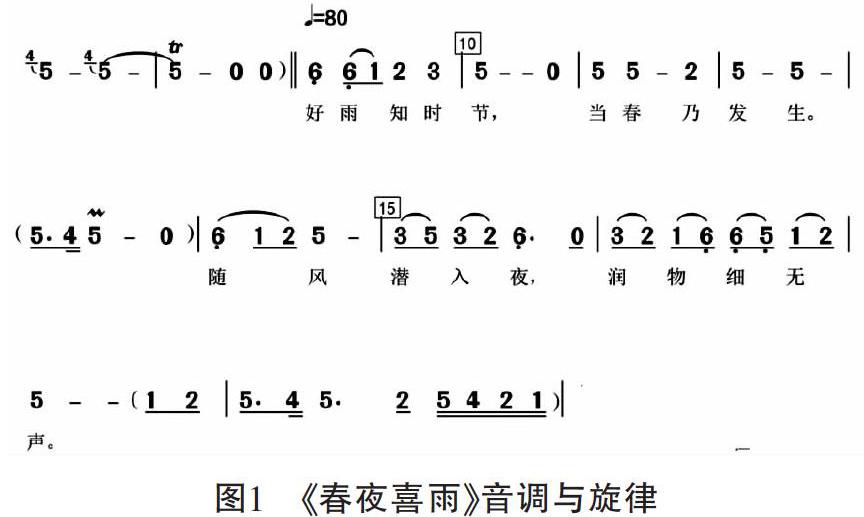

作曲家老鑼遵循這種規律,巧妙地融合了《春夜喜雨》這首詩的音調與旋律。以前兩個樂句為例:第一句樂句詞“好雨知時節”的音調是:去聲—陰平—陽平—上音,旋律音高是:la—do—re—mi—sol,符合“陰陽相連—陽低去高(見圖1第9-10小節)。下半句詞“當春乃發生”的音調是:陰平—去聲—陰平,旋律音高是:sol—re—sol,符合:陰去相連—陰高去低(見圖1第11-12小節)。第二樂句詞“隨風潛入夜”的音調是:上聲—上聲—去聲—去聲,旋律音高是:la—sol—mi—la,符合:上去相連——上低去高(見圖1第14-15小節)。下半句詞“潤物細無聲”的音調是:去聲—上聲—陰平,旋律音高是:mi-do-la-do-sol,符合上去相連—上低去高(見圖1第16-17小節)。

在教學中,我采用了教師口傳心授的方法,先念誦詩詞,在念的過程中引導學生關注四聲音調的變化,而后馬上演唱這一句,把語言音調的變化和旋律走向的變化通過曲線的方式做直觀的同向對比,學生會很清晰地發現,語言的音調與歌曲的旋律幾乎是一致的,可見語言的音調對旋律有很大的影響。

二、聲韻——聲樂演唱技術是為了表達作品的內涵和意境

在中國古詩詞藝術歌曲發展過程中,字與聲音的融合發展是基本的,字與聲音的融合需要利用歌唱的技巧控制和進行藝術表現[2](36-38)。演唱《春夜喜雨》時音色的選擇和共鳴腔位置的選擇很重要。演唱方法和技巧的運用及用聲的選擇應根據詩歌本身表達的意境和情感選擇和詮釋。下面主要從三個角度說明。

(一)整體共鳴腔

整體共鳴腔主要分為:頭腔共鳴、胸腔共鳴、鼻腔共鳴、后腦共鳴。《春夜喜雨》是杜甫經過安史之亂后逃難來到成都草堂定居后的詩作,大旱過后春雨的到來無疑給杜甫帶來巨大的喜悅和信心,隱喻再艱難的處境也要堅定信念。根據這首詩的背景和作者當時的心境,啟發學生選擇用“胸腔共鳴”真實樸實的聲音演唱。“胸腔共鳴”位置相對低沉,聲音結實渾厚、真實有力,適合表現經歷波折后迎來的希望和內心堅定的聲音狀態。

第一樂句“好雨知時節,當春乃發生”,用堅定樸實的胸腔共鳴和真聲演唱。強調好雨的“好”字,“節”以后要亮出來。“當春乃發生”繼續保持前面的狀態,口腔狀態要打開,聲音呈陽性,呈上揚趨勢。第二樂句“隨風潛入夜,潤物細無聲”,“隨風”兩字啟發學生雨是夜晚悄悄來臨的,這句可以收一些,試著運用鼻腔共鳴演唱。鼻腔共鳴點較集中,聲音更細膩、婉轉,表達隨風潛入夜、慢慢不知不覺的狀態。“潤物細無聲”隨著旋律的上揚,聲音跟著繼續打開上揚。

(二)演唱技巧—滑音的運用

這首作品整體來說不需要太多的裝飾音和滑音,更多的是堅定的信念,要多的用直聲、真聲表達。但是第二樂句“隨風潛入夜”的“風”字可以用一點下滑音,“風”字走鼻腔,聲音位置比胸腔共鳴更集中,加入下滑音后“風”仿佛吹了過來,這種動態的感受加入一點點下滑音會使聲音潤色很多,使這一句的演唱韻味截然不同,聲音在加入技巧滑音后表達出來的詩詞動態美和真實感都有所提升,滑音技巧的加入是根據詩詞的意境和內容進行的,兩者相輔相成,不能畫蛇添足。

(三)聲音明暗與陰陽

《周易》中的“陰陽”在中國古代哲學中是一對源于客觀世界的基本概念,最初的含義很樸素,即背日和向日之義。陰,《說文解字》曰:“暗也,水之南山之北也。”陽,《說文解字》曰:“高明也。”陰陽的概念在后來逐漸有了延伸。在聲樂歌曲演唱中,音色的選擇與陰陽有著必不可少的關聯,音色的暗明對應陰陽,聲音陰柔與飽滿對應陰陽,共鳴位置胸腔、鼻腔對應陰陽,情感的暗喜和堅定狀態對應陰陽[3](5-6)。由此,《春夜細雨》的第一樂句呈陽性,第二樂句陰性,第三樂句前半句陰性,后半句陽性,第四樂句陽性。呈現一種陰陽交疊、聲音和情感不斷變化的狀態。由此,這樣的聲音傳遞出來的“韻”是豐富的、是細膩的,是符合作品內涵和作者思想情感的。

三、情韻

楊蔭瀏提出聲韻調和句讀通過對咬字、旋律、節奏方面總的影響,幫助表現歌詞所要表達的內容。“字韻”也好,“聲韻”也罷,其實最終都是為了表達“情韻”。聲、韻、調和句讀通過咬字、旋律、節奏方面的影響,最終都是為了表達歌詞要表達的內容,表達作品的意境。深遠的意境、豐富的內涵、圣賢精神是古詩詞作品的精髓。

演唱《春夜喜雨》,首先要從整體上了解作品的情感基調。這首詩是杜甫在公元761年春天寫的,當時詩人目睹了安史之亂,江山殘破,生靈涂炭,杜甫為了逃難,到處顛沛流離,最后終于安定在成都草堂。一來終于找到一個地方安定,二來雖然生活不很如意,可是春天來了[4](42-47)。演唱這首歌曲聲音要透著喜悅,冰雪融化以后,小草長出來了,萬物開始抽芽了,要表達萬物孕育著希望的情感。

第一句“好雨知時節,當春乃發生”,第一樂句一張嘴就定下了整個歌曲的基調,一種堅定的、喜悅的、上揚的感覺。第二句“隨風潛入夜,潤物細無聲”,風在晚上悄悄地、不知不覺地來了,聲音收,跟第一句有些許對比。第三樂句“野徑云俱黑,江船火獨明”。周圍所有的一切都是黑的,唯有江上船上那獨火給我光明。這個樂句有著明顯的行腔過程,“云”字在行腔、演唱過程中要注意符點和三連音節奏,這兩個節奏的組合是在表現一種期盼的感覺。火獨明的“獨”字要強調,表達詩人也是歌者要堅持,不管環境怎么困難,心情怎么壓抑,但是自己要保持給周圍光明。第四句“曉看紅濕處,花重錦官城”,拂曉時分,你看到了那些被雨淋濕的花瓣,整個成都城一片繁花似錦,這句要結束在陽性、堅定、上揚的狀態中。

四、結語

字韻、聲韻及所有演唱技術都是為了表達“情韻”,情韻要在字韻、聲韻和歌唱技術支撐的前提下更好地實現,三者是相互融合、相互依存的關系。在掌握字韻、聲韻的基礎上充分理解作品的創作背景和古詩詞背后的人文精神有利于理解作品更深層次的韻味。傳承中國文化和聲音,演唱古詩詞歌曲是非常好的途徑,不僅能夠感受古代人文精神和作品內涵,還能通過旋律、音樂和唱腔感受中國古典美學和聲樂的魅力。在今后教學中我將進一步學習和探索,希望可以在中國聲樂古詩詞教學中有更多的收獲和進步。

參考文獻:

[1]王洪濤.語言音樂學視角下中國古詩詞藝術歌曲字調與音樂的關系研究[J].北方文學,2018(32).

[2]張妮.試析中國古典詩詞歌曲的演唱特征與傳承策略[J].黃河之聲,2020(14).

[3]許敏云,沈玉華.古詩詞藝術歌曲的審美與演唱分析[J].北方音樂,2020(7).

[4]黃杉.傳統吟誦對中國古典詩歌韻律美和情感美的闡發——以杜甫詩吟誦為例[J].教育探究,2019(6).