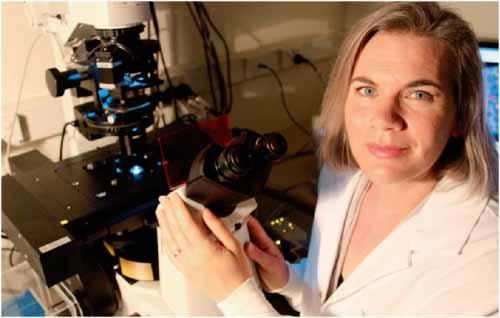

新冠疫苗科學家自曝悲慘經歷

提起科學家的童年,大部分人都會覺得一定是被“聰明”“好學”“成績優異”這樣的幸福贊美所圍繞。但是,對于澳大利亞的阿查·福克斯博士來說,并非如此。

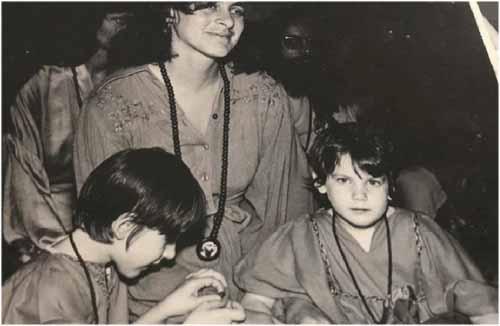

福克斯不僅是西澳大學分子科學學院的高級講師和首席研究員,還積極研究疫苗應對新冠疫情,近期負責在澳大利亞建立mRNA疫苗生產線工作。正是因為這件事情,讓媒體關注到了福克斯博士。然而讓人難以置信的是,她的童年并不像大家想象中那樣幸福,甚至可以說是可怕、恐怖的——因為她生長于一個邪教組織內,而她的父母,更是虔誠的邪教信徒。

3歲被父母帶入邪教

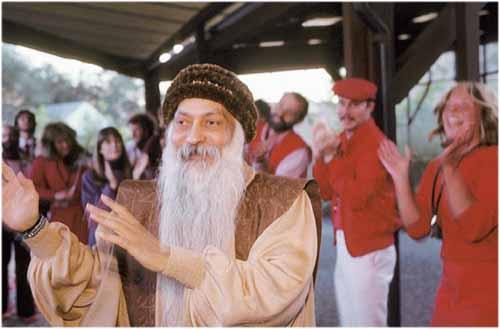

福克斯3歲時,父母把她帶到了印度,參加一個名叫拉杰尼希的人領導的極端教派運動。相關資料顯示,拉杰尼希1931年12月11日出生在印度中央邦古其瓦達,據稱自小口才極佳,大學期間曾獲得過全印度辯論冠軍,曾擔任印度賈巴爾普爾邦一所大學的哲學教授,20世紀60年代開設了“從性到超意識”講座。

1971年,拉杰尼希開始聲稱自己是大圣人轉世,并于印度孟買創立了拉杰尼希靜修中心,后把自己的名字由“阿恰里亞·拉杰尼希”改為“薄伽梵·史利·拉杰尼希”。1974年,他成立拉杰尼希國際基金會;1989年,該組織改名為“奧修靜修會”。

據外媒報道,從1970年代開始,不少來自西方各個國家的年輕人,也被拉杰尼希這個所謂的“印度大師”吸引了。在人們眼中,他穿著長長的袍子,留著灰白的胡須,目光深邃,看上去十分可信的樣子。

但實際上,拉杰尼希只是從基督教、佛教、天主教和東方神秘主義中摘選了很多思想,然后拼湊在一起。他鼓勵信徒“擺脫資本的控制和職業期望”“建立具有挑戰性的、自我發現的、充滿愛心的新社會”。

簡單來說,就是拒絕現代社會的一切。

正是這種對于現代社會的一切都嗤之以鼻的觀念,吸引了福克斯的父母。福克斯的父親當時是西澳大學的哲學講師,母親則是一名猶太人。她的母親童年遭受了猶太人大屠殺的噩夢,飽受創傷,對于現代社會有一種天然的不信任感,拉杰尼希的主張與福克斯的母親不謀而合。

福克斯一家人搬到了印度,和拉杰尼希生活在一起,拉杰尼希給家里的每個人都起了新的名字。一開始,事情好像并沒有那么糟糕。在福克斯早期的記憶里,生活中好像充滿了歡樂和生機勃勃,周圍都是素食主義者,他們聚在一起烤面包和薄煎餅,福克斯的祖母還會從澳大利亞寄來自己烤的面包。

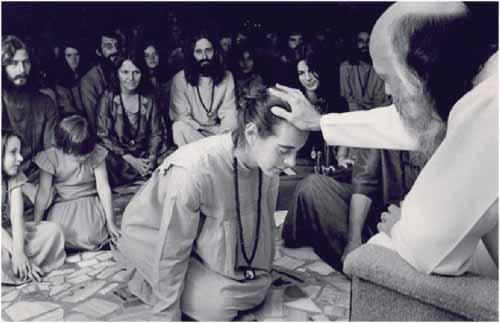

沉迷邪教的父母們

但是事情很快就變得沒有那么有趣了……大人們終日冥想,定期舉行聚會。聚會上,這些大人似乎如同瘋了一般,狂妄地大笑、尖叫,孩子們只能手足無措地聚集在一起看著陌生的家長們,彼此安慰,他們沒有上學,也無法接受到任何教育。

“父母們會覺得孩子讓他們分心了,使他們脫離了自己的精神道路。”離開了父母們的照顧,孩子們只能彼此尋找安慰,那些成年人無法給予他們的關愛,他們只能在大一點的孩子身上找到。

而更可怕的是,在拉杰尼希倡導的思想里,性解放是其中之一——性伴侶的選擇可以更加自由,性伴侶應該能更隨意地調換。“那時候,一群孩子會在各種小屋子門口徘徊,觀察大人們的性行為,我知道這聽起來難以置信,但是事實就是如此。”

有些孩子就是這樣與比自己更大的孩子、甚至是成年人發生了性關系。沒有人在意、也沒有人管理,因為整個營地的風氣就是如此,一切都在按照拉杰尼希的意志進行著。

迅速擴張的邪教組織

1981年,印度當局已經關注到了拉杰尼希所在的基地,并且警告他不能再開展任何教派活動,加上拉杰尼希本人患上了各種疾病:糖尿病、哮喘和多種過敏癥等等,他決心在美國建立新的公社。

他在美國俄勒岡州的一個小鎮買了一個牧場,準備建立一個自己的城市。在他的計劃中,這個城市將擁有機場、超市、農場、醫院、公共交通等一切設施。

各地的信徒都為這個“偉大”的藍圖而癡迷,無數資金涌進了拉杰尼希的賬戶,與此同時,拉杰尼希購入了近100輛勞斯萊斯。

有時候,拉杰尼希會停下自己的豪車,與路邊的信徒們握手。福克斯感覺這些人都已經陷入了癡迷,如同暴民一般。即便到了現在,福克斯依舊對當時人們的行為感到不解,“他們到底怎么了?”

接下來的事情開始變得更為復雜。當地的居民和拉杰尼希的基地居民發生了沖突,拉杰尼希運動內部人員涉及腐敗、竊聽等指控,甚至策劃了美國記錄在案的首次生物恐怖襲擊事件。

拉杰尼希的追隨者由于和居民發生沖突,把沙門氏菌投放在當地的餐館和超市的沙拉中,導致750余人中毒。

拉杰尼希還跟數百人假結婚,以便他海外的信徒可以移居美國。

1985年,拉杰尼希被美國驅逐出境。福克斯和他的家人在這時離開了拉杰尼希基地,5年之后,拉杰尼希去世。

重歸正常生活

福克斯此時面臨著更嚴峻的挑戰,因為她從來沒有經歷過校園生活。“上高中讓我覺得恐懼。”她從來不在同學面前提起自己的童年。“我在整個童年階段,不得不穿橙色的衣服,我拼命地想要恢復正常生活。學校生活讓我覺得很幸福,我也很擅長學習。”

“我意識到科學才是真正讓我著迷的東西。我不相信成年人相信的所有那些東西,我在觀察他們……我依靠的是收集的證據,而不是模糊的精神觀念。”福克斯博士花了幾十年時間才公開、自由地談論她的過去,并接受了自己的故事。盡管她的童年充滿不幸,但她并不后悔。“我覺得我不需要為此感到羞恥。這只是我人生故事的一部分。”