泡沫型敷料對深二度燒傷患兒的臨床療效分析

朱 輝,張夢思,蒙禮娟,王 璐,楊麗紅

[昆明市兒童醫院燒(創)傷整形外科,云南 昆明 650228]

小兒好奇心強,對危險事件缺乏防范意識,是燒傷、燙傷等意外事件的高發群體,1~3歲是兒童燒傷多發期,且受皮膚薄、附件少等因素影響,小兒燒傷后燒傷深度往往高于成年人,其中深二度燒傷愈合時間較長,瘢痕增生與攣縮畸形發生風險較高,嚴重影響患兒的生活質量。目前,藥物與燒傷敷料覆蓋創面是臨床治療深二度燒傷的主要手段,選擇一種可保護創面、抗菌效果突出、能吸收滲液、利于創面愈合且具有良好組織相容性的敷料是提高深二度燒傷患兒治療效果的關鍵。但常規敷料覆蓋創面無法達到封閉創面、減少體液外滲的效果,且需反復換藥刺激創面,極易造成創面感染,導致創面愈合后瘢痕明顯[1]。泡沫型敷料具有透氣性好、吸濕性好、抗感染等特點,可減少對創面的刺激,促進創面愈合[2]。本研究旨在探討泡沫型敷料對深二度燒傷患兒血清堿性成纖維細胞因子(bFGF)、轉化生長因子β1(TGF-β1)、血管內皮生長因子(VEGF)水平的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將昆明市兒童醫院2018年1月至2019年10月收治的90例深二度燒傷患兒按照隨機數字表法分為對照組(45例)與試驗組(45例)。對照組中男患兒28例,女患兒17例;年齡1~5歲,平均(2.05±0.48)歲;燒傷部位:四肢24例,軀干21例。試驗組中男患兒26例,女患兒19例;年齡1~5歲,平均(2.11±0.42)歲;燒傷部位:四肢25例,軀干20例。兩組患兒一般資料比較,差異無統計學意義(P > 0.05),組間具有可比性。納入標準:符合《燒傷康復治療指南(2013版)》[3]中的相關診斷標準者;燒傷總面積為全身體表面積的5% ~ 25%;均為熱燒傷;燒傷當日即入院治療,未自行治療者等。排除標準:過敏體質者;有嚴重合并傷者;有重要臟器損傷、嚴重營養不良或全身感染者等。本研究經昆明市兒童醫院院內醫學倫理委員會審核批準,患兒法定監護人對本研究知情同意。

1.2 方法 所有燒傷患兒入院后均接受血生化、心電圖、傳染病化驗以及X線胸片檢查等常規檢查[4]。對照組患兒給予6 cm×20 cm的凡士林油紗布混合復方多粘菌素B軟膏(浙江孚諾醫藥股份有限公司,國藥準字H20061269,規格:10 g/支)覆蓋創面,外層以無菌紗布加壓包扎并固定,治療期間及時更換外層敷料。試驗組患兒外涂復方多粘菌素B軟膏后使用泡沫型敷料(浙江醫鼎醫用敷料有限公司,國械注準20153140001,規格:10 cm×10 cm)覆蓋創面,后續處理同對照組,治療期間創面不使用其他敷料或外用藥物,創面愈合后停止換藥治療。兩組患兒均治療4周。

1.3 觀察指標 ①創面愈合情況。分別于治療1、2、3周后統計兩組患兒創面愈合率,創面愈合率=(原始創面面積-殘余創面面積) /原始創面面積×100%。記錄兩組患兒創面愈合時間,以創面完全上皮化為愈合。②臨床指標。包括換藥次數、疼痛評分、瘢痕評分、住院時間。采用兒童疼痛行為量表(Flacc)[5]評估更換敷料時疼痛程度,分為無痛(0分)、輕微不適(1~3分)、中度疼痛(4 ~ 6分)和重度疼痛(7~10分)。采用溫哥華瘢痕量表(VSS)[6]評估瘢痕情況,從色澤、色沉、厚度和柔軟度4個方面評價,總分15分,評分越高表示瘢痕越嚴重。③血清生長因子。采集兩組患兒靜脈血3 mL,以3 000 r/min的轉速離心5 min,分離血清,采用酶聯免疫吸附實驗法檢測血清bFGF、TGF-β1、VEGF水平。④不良反應。包括創面刺痛、創面紅腫、皮疹。

1.4 統計學方法 采用 SPSS 20.0統計軟件分析數據,計數資料(不良反應發生率)以[ 例(%)]表示,行χ2檢驗;計量資料(創面愈合情況、臨床指標、血清生長因子)以(±s?)表示,兩組間比較行t檢驗,多時間點計量資料比較采用重復測量方差分析。以P

2 結果

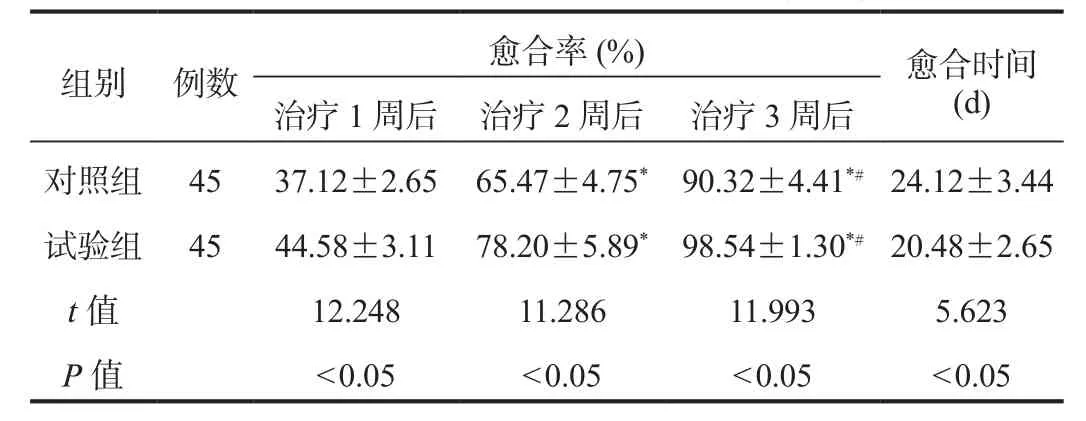

2.1 創面愈合情況 治療1~3周后兩組患兒的創面愈合率均逐漸升高,且試驗組較對照組顯著升高;而創面愈合時間較對照組顯著縮短,差異均有統計學意義(均P < 0.05),見表 1。

表1 兩組患兒創面愈合情況比較(?±s?)

表1 兩組患兒創面愈合情況比較(?±s?)

注:與治療1周后比,*P < 0.05;與治療2周后比,#P < 0.05。

組別 例數 愈合率(%) 愈合時間(d)治療1周后 治療2周后 治療3周后對照組 45 37.12±2.65 65.47±4.75* 90.32±4.41*#24.12±3.44試驗組 45 44.58±3.11 78.20±5.89* 98.54±1.30*#20.48±2.65 t值 12.248 11.286 11.993 5.623 P值 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

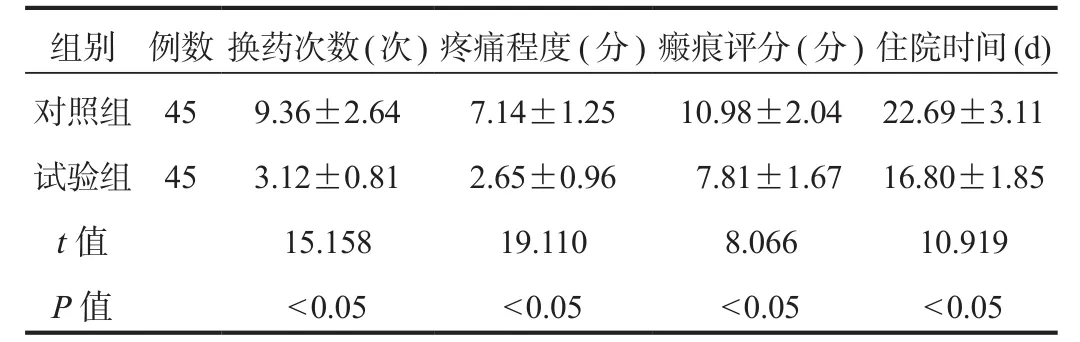

2.2 臨床指標 試驗組患兒換藥次數、疼痛程度評分、瘢痕評分均顯著低于對照組,住院時間較對照組顯著縮短,差異均有統計學意義(均P < 0.05),見表2。

表2 兩組患兒臨床指標比較(?±s?)

表2 兩組患兒臨床指標比較(?±s?)

組別 例數 換藥次數(次)疼痛程度(分)瘢痕評分(分)住院時間(d)對照組 45 9.36±2.64 7.14±1.25 10.98±2.04 22.69±3.11試驗組 45 3.12±0.81 2.65±0.96 7.81±1.67 16.80±1.85 t值 15.158 19.110 8.066 10.919 P值 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

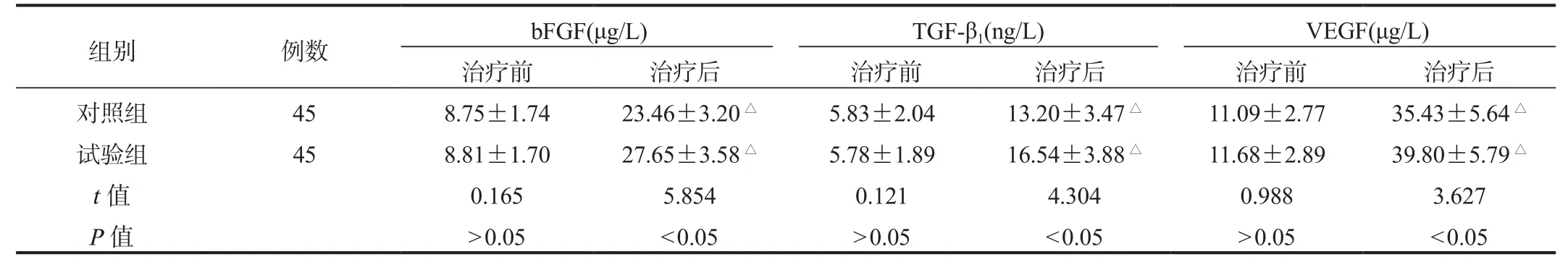

2.3 血清生長因子 治療后兩組患兒血清bFGF、TGF-β1、VEGF水平顯著高于治療前,且試驗組顯著高于對照組,差異均有統計學意義(均P < 0.05),見表3。

表3 兩組患兒血清bFGF、TGF-β1、VEGF水平比較(?±s?)

表3 兩組患兒血清bFGF、TGF-β1、VEGF水平比較(?±s?)

注:與治療前比,△P < 0.05。bFGF:堿性成纖維細胞因子;TGF-β1:轉化生長因子β1;VEGF:血管內皮生長因子。

組別 例數 bFGF(μg/L) TGF-β1(ng/L) VEGF(μg/L)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 45 8.75±1.74 23.46±3.20△ 5.83±2.04 13.20±3.47△ 11.09±2.77 35.43±5.64△試驗組 45 8.81±1.70 27.65±3.58△ 5.78±1.89 16.54±3.88△ 11.68±2.89 39.80±5.79△t值 0.165 5.854 0.121 4.304 0.988 3.627 P值 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05

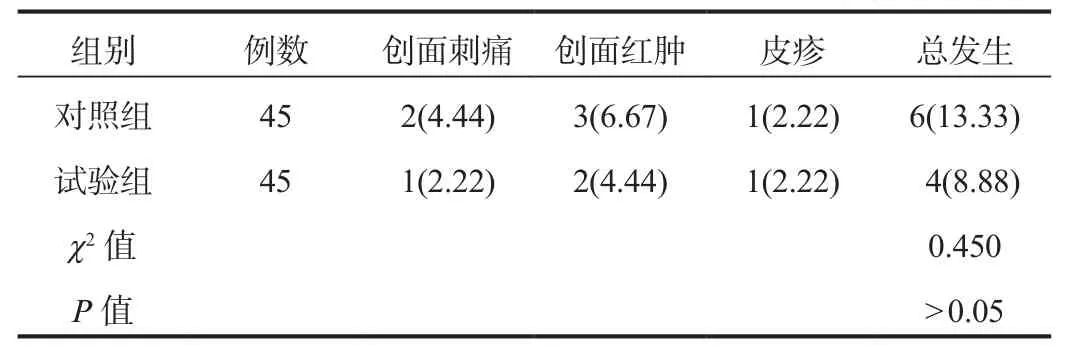

2.4 不良反應 治療期間試驗組患兒不良反應總發生率低于對照組,差異無統計學意義(P > 0.05),見表4。

表4 兩組患兒不良反應發生率比較[ 例(%)]

3 討論

燒傷包含熱燒傷、電燒傷、化學性燒傷等,其中熱力引起的身體組織損害最為常見,嚴重燒傷后所引發的炎癥反應與病變可致臟器功能衰竭,留下燒傷后遺癥。燒傷會在一定程度上損傷皮膚屏障,選擇創面敷料覆蓋可為創面愈合提供有利環境,恢復皮膚屏障功能。深二度燒傷需對患兒進行多次且反復的更換敷料,多次刺激其應激反應,會患兒造成恐懼,同時還會引發劇烈疼痛,增加感染風險,加深創面,延長愈合時間,瘢痕隨之加重,效果不佳。

泡沫型敷料、含銀敷料、薄膜型敷料等已被廣泛應用于臨床,這些新型敷料在抑制細菌繁殖、降低感染風險、促進新生皮膚組織和毛細血管生成、調節創面含氧量、促進壞死組織溶解與保護新生組織方面均有一定優勢,并可避免因刺激神經末梢而引發的疼痛[7]。本研究結果顯示,治療1~3周后試驗組患兒的創面愈合率均顯著高于對照組,而創面愈合時間、住院時間均顯著短于對照組,換藥次數、疼痛程度評分、瘢痕評分均顯著低于對照組,提示泡沫型敷料可促進深二度燒傷患兒創面愈合,縮短愈合時間,減少換藥次數,減輕更換敷料時的疼痛程度,同時抑制瘢痕增生,縮短患兒康復進程。

血清bFGF、TGF-β1、VEGF均為常見的生長因子,其中bFGF水平升高能促進纖維及表皮細胞增殖并分化,TGF-β1能分化成纖維細胞,利于創面修復,VEGF則可促進新生血管形成,可提供有助于肉芽組織生長的養分[8]。泡沫型優潔敷料可提供良好的濕性環境,能夠有效吸收創面滲出液,提高血清生長因子水平,從而加快創面愈合[9]。本研究結果顯示,治療后試驗組患兒血清bFGF、TGF-β1、VEGF水平均顯著高于對照組,提示泡沫型敷料能提高深二度燒傷患兒血清生長因子水平,促進創面愈合。

綜上,泡沫型敷料可加快深二度燒傷患兒創面愈合,減少換藥次數,減輕更換敷料時的疼痛程度,同時可抑制瘢痕增生,改善機體生長因子,縮短患兒康復進程,安全性良好,值得臨床推廣。