新生兒痤瘡的危險因素分析

楊 群,陳蘭鳳

(1.十堰市麻風防治中心皮膚科;2.竹山縣中醫院風濕免疫科,湖北 十堰 442200)

新生兒痤瘡是指在出生時或出生4周內出現的皮膚毛囊皮脂腺慢性炎癥,屬于一種特殊的痤瘡類型,主要表現為新生兒面部炎癥性紅斑、丘疹或膿皰,可累及頭皮,偶見后背、前胸,皮損表現為少量的閉合性粉刺,偶爾可見開放性粉刺、丘疹和膿皰;發病癥狀一般較輕,病程維持數周至數月不等,且具有自限性。相關研究表明,若將具有少量粉刺作為新生兒痤瘡的診斷標準,約有20%的新生兒患有該病,大多數患兒病情輕微、短暫,父母通常不尋求臨床治療[1]。盡管新生兒痤瘡較為常見,但是臨床醫師仍會將其誤診為濕疹,影響后續治療,嚴重者可發展為結節囊腫嬰兒痤瘡,留下明顯疤痕[2]。因此,對新生兒痤瘡的危險因素進行分析,對改善患兒預后具有積極的意義。基于此,本研究旨在探討新生兒痤瘡的危險因素,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2014年1月至2020年10月十堰市麻風防治中心收治的300例新生兒的臨床資料,按其是否發生新生兒痤瘡分為痤瘡組(124例)與非痤瘡組(176例)。納入標準:所有患兒均出現紅疹、粉刺、皮疹等癥狀;痤瘡組患兒符合《中國臨床皮膚病學》[3]中的相關診斷標準,經病理檢查確診;出生時間≤?28 d;臨床資料完整、齊全等。排除標準:伴有先天性心臟病、腦血管等疾病者;合并出生畸形等缺陷者;病情嚴重不適合配合調查研究者等。

1.2 方法 ①收集所有新生兒的臨床資料,對新生兒痤瘡的影響因素進行單因素分析,包括性別、出生體質量、日齡、喂養方式、父母痤瘡史、激素水平異常、分娩方式、早產兒等。②將單因素分析中差異有統計學意義的變量采用多因素Logistic回歸分析篩選獨立危險因素。

1.3 統計學方法 采用SPSS 23.0統計軟件分析數據,計數資料以[ 例(%)]表示,用χ2檢驗;危險因素分析用多因素Logistic回歸分析。以P < 0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

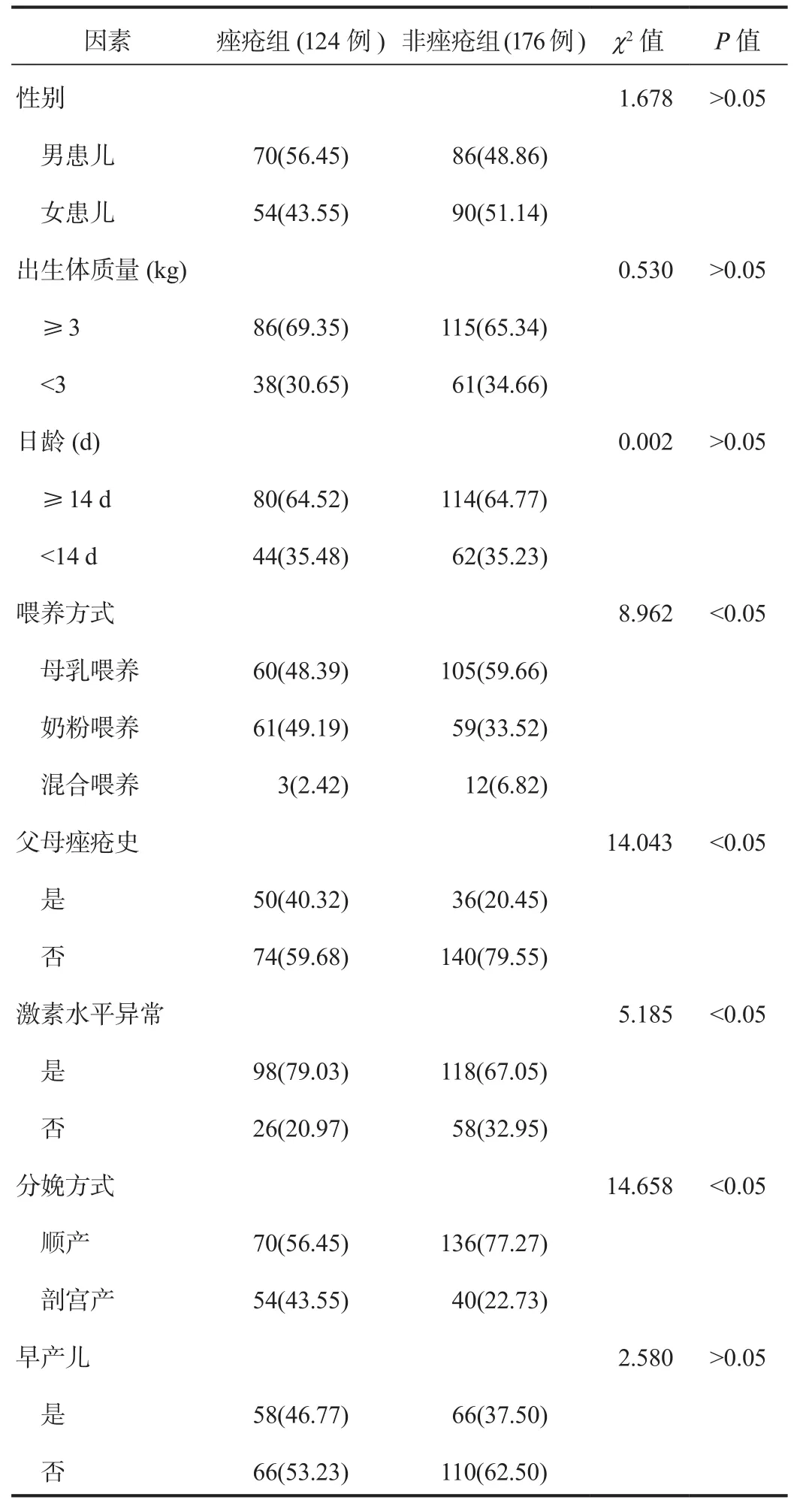

2.1 單因素分析 單因素分析結果顯示,痤瘡組患兒中父母痤瘡病史、激素水平異常、剖宮產的占比均高于非痤瘡組,母乳喂養的占比低于非痤瘡組,差異均有統計學意義(均P < 0.05),見表1。

表1 新生兒痤瘡的單因素分析[ 例(%)]

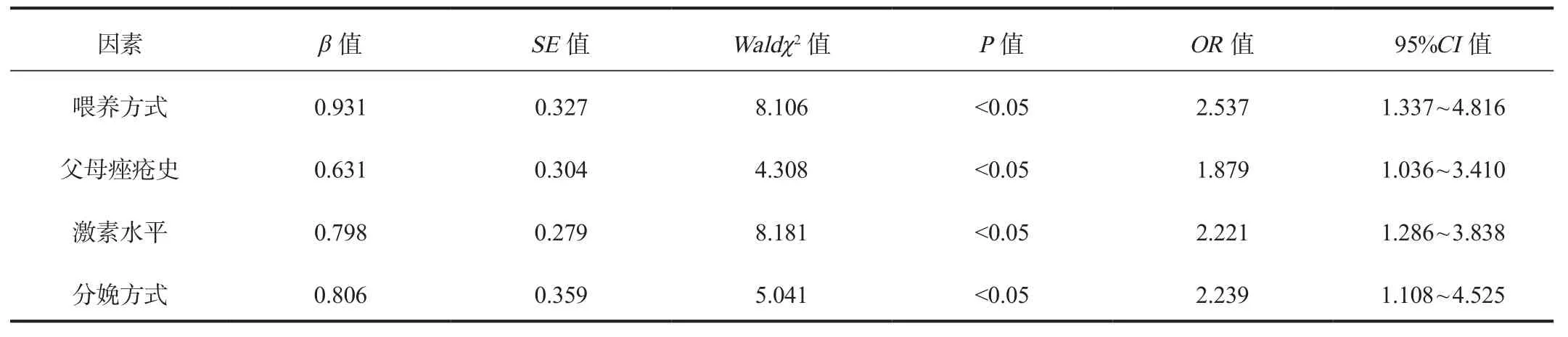

2.2 多因素Logistic回歸分析 多因素Logistic回歸分析顯示,喂養方式、父母痤瘡病史、激素水平、分娩方式均是影響新生兒痤瘡的獨立危險因素,差異均有統計學意義(OR = 2.537、1.879、2.221、2.239,均P < 0.05),見表 2。

表2 新生兒痤瘡的多因素Logistic回歸分析

3 討論

痤瘡是一種與內分泌功能失調有關的毛囊、皮脂腺慢性炎癥性皮膚病,其臨床表現主要為顏面部白頭或黑頭粉刺、丘疹、膿包等,嚴重影響患兒的容貌,甚至造成終身遺憾。近年來,新生兒痤瘡的發病率逐年上升,已經對新生兒的健康成長構成了較大的威脅,因此對新生兒痤瘡發病因素的探究顯得至關重要。

目前,新生兒痤瘡的發病機制與原因并不明確,有研究指出,其可能與遺傳因素相關,新生兒在母體內時,母體或內源性的雄性激素對皮脂腺的分泌有刺激作用,可能誘發痤瘡出現[4]。另有研究指出,對于新生兒而言,其腎上腺非常活躍,促使羥基類固醇脫氫酶活性升高,皮脂分泌在出生前幾個月會不斷增多,隨后逐漸恢復正常[5]。本研究中,多因素Logistic回歸分析顯示,喂養方式、父母痤瘡史、激素水平、分娩方式均是新生兒痤瘡的危險因素。分析原因可能為,對新生兒而言,不同于成年人飲食,其主要是攝入奶(奶粉),即喂養方式的不同,一般而言純母乳喂養對新生兒的生長發育更好,新生兒能從母乳中攝取一定量的免疫球蛋白,促進免疫功能健康發育,降低發病率[6-7]。父母痤瘡史和激素水平對新生兒痤瘡的影響相似,痤瘡的發生主要與皮脂分泌過多、毛囊皮脂腺導管堵塞、細菌感染和炎癥反應等因素密切相關,激素分泌異常,可增加上述現象出現的可能性,進而增加痤瘡的發生風險[8]。分娩方式的影響主要體現在對新生兒激素水平的影響,但有關該內容的報道并不多見。因此,新生兒父母應當注重自身對痤瘡的防治,盡可能地減少痤瘡給新生兒成長發育帶來的不利影響,同時應盡可能采取純母乳喂養新生兒。

綜上,新生兒痤瘡的危險因素主要有喂養方式、父母痤瘡病史、激素水平、分娩方式等,新生兒家屬應針對以上特征采取相應防治措施來預防痤瘡的出現,但本研究樣本量較少,仍需擴大樣本量進行深入研究。