淮安河下古鎮(zhèn)公共空間更新與紅色文化融入設(shè)計

吳富鋼,李 鑫,王 鋒,湯海英

(淮陰工學(xué)院 設(shè)計藝術(shù)學(xué)院,江蘇 淮安 223001)

1 引言

河下古鎮(zhèn)曾名“北辰鎮(zhèn)”,其歷史可追溯到公元前486年吳王夫差開邗溝,是全國首批30個重點保護(hù)歷史街區(qū)和國家5A旅游景區(qū)。河下因河運、鹽運興盛,明初鼎盛時有“揚(yáng)州千載繁華景,移至西湖嘴上頭”美譽(yù),但隨著漕糧由河運改為海運,鹽務(wù)機(jī)構(gòu)遷往西壩的變化,河下古鎮(zhèn)逐漸衰落。近年來,淮安地方對河下古鎮(zhèn)原有建筑風(fēng)貌保護(hù)及商業(yè)發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃,但對公共空間環(huán)境的宜人性、藝術(shù)性、趣味性及服務(wù)職能等問題關(guān)注較少。

河下古鎮(zhèn)是世界了解淮安漕運、鹽運文化的重要窗口,如今河下共有22條干街及91條巷道,每條古巷命名都有特殊含義,如花巷為當(dāng)時主營賣花的場所,估衣巷則是要營服裝的街巷。河下還存有眾多歷史文物建筑,如吳承恩故居、吳鞠通中醫(yī)館、沈坤狀元府、聞恩寺等,至今仍住有大量居民。因此對河下古鎮(zhèn)歷史文化街區(qū)公共空間的整治與更新有助于保護(hù)建筑風(fēng)貌、提升環(huán)境質(zhì)量、豐富感官體驗、提高心理認(rèn)同。

2 研究綜述

自國家1982年公布第一批國家歷史文化名城以來,歷史文化街區(qū)在30多年保護(hù)與實踐中,對其保護(hù)認(rèn)知由單體修復(fù)向整體保護(hù)發(fā)展。阮儀三認(rèn)為,保護(hù)歷史街區(qū),是原生性古鎮(zhèn)風(fēng)貌環(huán)境改善和保護(hù),同時提升居民生活指數(shù)。吳強(qiáng)認(rèn)為,以尊重古鎮(zhèn)歷史肌理空間和把握文化導(dǎo)向的基礎(chǔ)上,融入特色色彩肌理,和對古鎮(zhèn)進(jìn)行合理的保護(hù)、整治和修復(fù)。劉天曌、劉沛林等認(rèn)為,古村鎮(zhèn)建設(shè)要體現(xiàn)城市地域歷史文化形態(tài)的特殊性,切實保護(hù)人居文化景觀基因,以此滿足人們對于家鄉(xiāng)記憶的留戀感。林梅英、婁世娣等認(rèn)為,古鎮(zhèn)開發(fā)應(yīng)堅持保護(hù)第一原則上與主題各異的體驗式旅游并行發(fā)展,同時切實保障當(dāng)?shù)鼐用窭嬖V求。周欣雨、張述林等認(rèn)為,傳統(tǒng)的旅游形式不再適合當(dāng)今社會,而娛樂性、文化性等多層次屬性的體驗式文化創(chuàng)意旅游是古鎮(zhèn)發(fā)展的增長引擎。葛幼松認(rèn)為,對于單一形態(tài)進(jìn)行可持續(xù)式的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,對于建筑采取分級保護(hù)更新方式,最大程度上保護(hù)傳統(tǒng)歷史風(fēng)貌。

對于歷史街區(qū)公共環(huán)境的更新與保護(hù),應(yīng)在尊重當(dāng)?shù)貧v史文脈、建筑風(fēng)貌和原住居民生活環(huán)境的基礎(chǔ)上,堅持以問題為導(dǎo)向,以人為本、因地制宜地進(jìn)行整治與修復(fù),協(xié)調(diào)保護(hù)與利用,同時讓街區(qū)肩負(fù)一定的公共服務(wù)職能,實現(xiàn)“新與舊”的融合與共生。

3 河下古鎮(zhèn)公共環(huán)境更新策略

河下古鎮(zhèn)是淮安古城區(qū)中保存最完整的街區(qū),內(nèi)部街網(wǎng)密集,房屋眾多,南北街道長約300 m,東西街道長約1500 m,迄今為止整個街區(qū)仍保留著明清時的建筑風(fēng)格,80%以上的民居建于民國以前,為磚木結(jié)構(gòu),石板路面占街道面積90%。河下古鎮(zhèn)的沿街建筑類型大多為兩層,屋頂為硬山式,形成了“上房下鋪”“前店后坊”特色。合院式建筑在空間上多為兩進(jìn)至五進(jìn)式布局。

通過實地考察與問卷調(diào)研發(fā)現(xiàn),河下古鎮(zhèn)仍存在許多問題,如主干街巷由于部分建筑年久失修,破損較為嚴(yán)重,導(dǎo)致建筑立面風(fēng)貌連續(xù)性不強(qiáng);街區(qū)空間肌理由于開發(fā)與建設(shè)的無序性失去原有特色,街網(wǎng)的多樣性逐漸弱化;居民日常生活對公共空間資源的無序索取與擠占,降低了公共環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量,影響旅游體驗。文章基于SWOT分析方法對河下古鎮(zhèn)進(jìn)行深層次探究得出:在優(yōu)勢上,街區(qū)歷史文化悠久,整體建筑風(fēng)貌保存良好,人文景點豐富;在劣勢上,旅游體驗形式單一,空間多樣性缺乏;在發(fā)展機(jī)遇上,大運河文化帶建設(shè)與歷史文化街區(qū)保護(hù)更新不斷受到重視,文化旅游不斷融合,街區(qū)發(fā)展迎來新的契機(jī);在危機(jī)上,同類旅游項目較多,體驗趨于同質(zhì)化,老舊民居的改造阻力大。

因此,基于分析結(jié)果,充分發(fā)揮河下古鎮(zhèn)漕運、鹽運文化特色,恢復(fù)街區(qū)空間多樣性,整合地方紅色文化資源,豐富旅游體驗形式,以“精準(zhǔn)保護(hù)、多元需求、融合創(chuàng)新”的設(shè)計理念對河下古鎮(zhèn)公共空間進(jìn)行保護(hù)與更新。

圖1 河下古鎮(zhèn)總體保護(hù)策略示意

4 河下古鎮(zhèn)公共環(huán)境保護(hù)與紅色文化融入實踐

文章選取河下古鎮(zhèn)街區(qū)中重要的兩條街巷,即估衣巷和湖嘴大街,及兩個較大的待建區(qū)域集中進(jìn)行實地調(diào)研、數(shù)據(jù)采集、歸納分析,對建筑立面、景觀節(jié)點、街道空間、公共設(shè)施等多個方面進(jìn)行設(shè)計,具體如下。

(1)估衣巷北面共有房屋43處,5處為遺產(chǎn)保護(hù)單位,36處為民居,2處為自營商店,整體保護(hù)情況較好,只有2處房屋保護(hù)較差。估衣巷南面共有房屋39處,5處為遺產(chǎn)保護(hù)單位,31處為民居,2處為自營商店,1處廢棄現(xiàn)為居民自發(fā)停車點,保護(hù)情況同北面。經(jīng)過分析,文保單位基本位于南面東端1/3處,保護(hù)現(xiàn)狀較差的民居多位于南面西端末尾,而估衣巷中段房屋后存在大量廢棄空間。湖嘴大街西面共有房屋52處,2處為遺產(chǎn)保護(hù)單位,33處為民居,16處為自營商店,1處廢棄現(xiàn)為居民自發(fā)停車點,保護(hù)情況相較于估衣巷良好。湖嘴大街東面共有房屋40處,1處為遺產(chǎn)保護(hù)單位,26處為民居,12處為自營商店,1處廢棄現(xiàn)為居民自發(fā)停車點,未見有保護(hù)較差房屋。

(2)在建筑立面風(fēng)貌保護(hù)方面,采用分類保護(hù)、整治與修復(fù)的總體策略。首先,針對歷史價值較高、保護(hù)較好的建筑,充分發(fā)揮其在河下古鎮(zhèn)歷史文化街區(qū)完整性本底要素中的作用,基于協(xié)調(diào)性、完整性、統(tǒng)一性的原則,將其納入保護(hù)修繕的范圍,對建筑的外立面及周邊環(huán)境進(jìn)行“微整治”;然后,針對保護(hù)現(xiàn)狀較差建筑但歷史價值較高的建筑,以盡可能完整的保留歷史信息痕跡為目標(biāo),基于歷史文化價值認(rèn)定的風(fēng)格進(jìn)行修復(fù),注重居民個人需求和感官體驗,修復(fù)時墻體和門窗應(yīng)使用傳統(tǒng)的材料;其次,針對破損嚴(yán)重歷史價值較低的房屋,基于可逆性、實用性、趣味性和原生性的重建原則,賦予其不同屬性、不同角色,使其煥然一新,同時也要保持新舊融合,在感官體驗上兼顧歷史的延續(xù)性與多樣性。

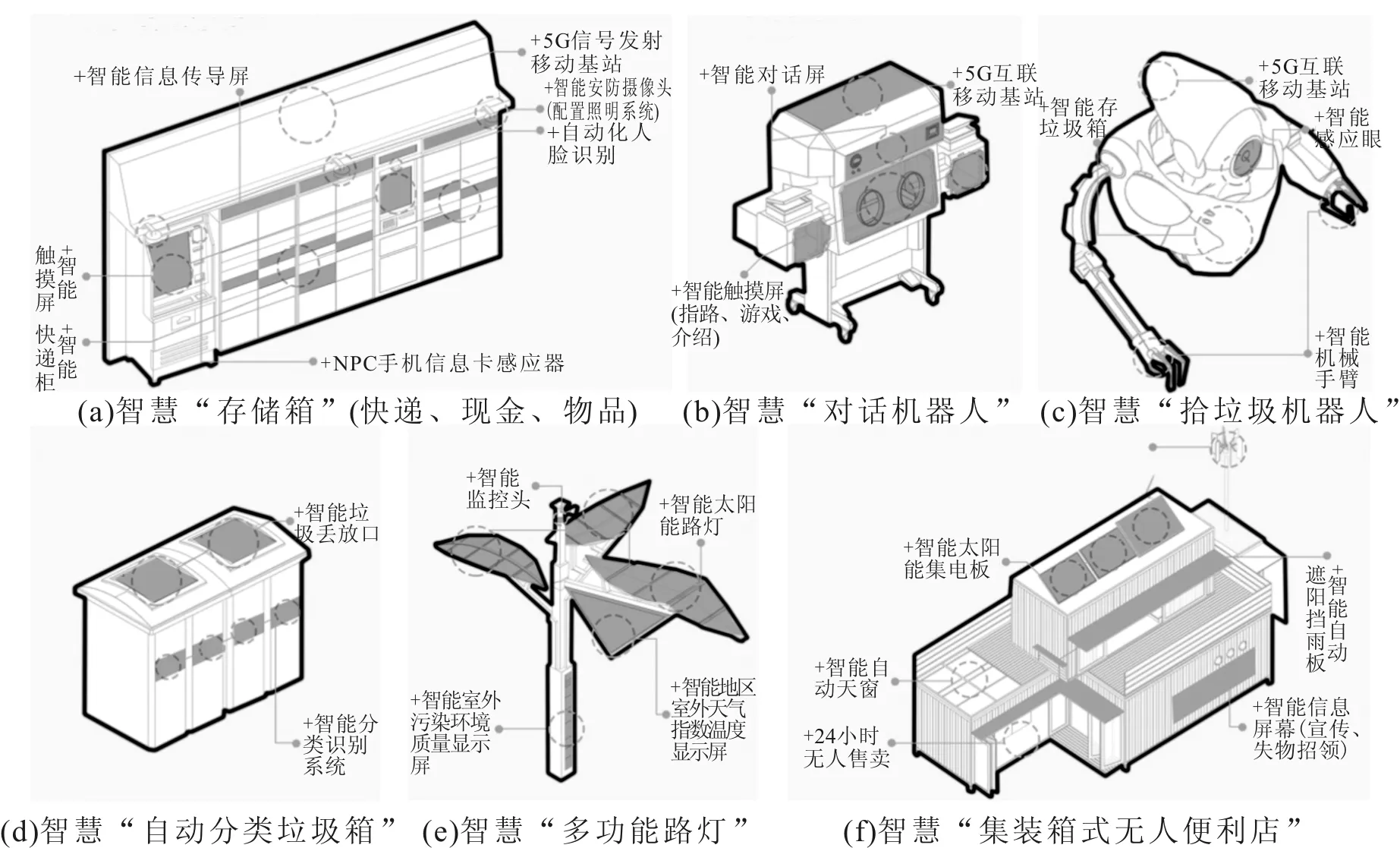

(3)在公共環(huán)境提升方面,對“兩街兩區(qū)”公共空間采取具有“彈性”的自更新設(shè)計策略,融入趣味性、藝術(shù)性等要素,如增設(shè)小型集市、可移動創(chuàng)意BOX、街巷畫廊、共享設(shè)施等,讓街區(qū)文脈與文化創(chuàng)意相結(jié)合,以滿足居民對美好生活的高質(zhì)量需求,豐富游客的文旅體驗。

(4)在公共服務(wù)職能嵌入方面,對廢棄空間進(jìn)行整合與更新。以新建建筑和公共空間為載體,嵌入文娛活動、黨史學(xué)習(xí)、愛國教育等功能,將街區(qū)的歷史文化、市井文化、紅色文化融為一體,在提高居民生活質(zhì)量的同時,提高人們對傳統(tǒng)文化的認(rèn)同感、對當(dāng)下生活的幸福感、對國家興旺的自豪感。在“兩區(qū)”內(nèi)分別規(guī)劃建設(shè)綜合文化活動中心,社區(qū)黨史學(xué)習(xí)活動中心及紅色文化教育中心。其中在綜合文化中心植入“網(wǎng)紅”創(chuàng)意特色,融入居民日常休憩走道空間、露天小型劇院、親子活動中心、可移動小型音樂臺等;在紅色文化教育中心建設(shè)黨史學(xué)習(xí)報告廳、紅色文化展廳、馬克思主義研習(xí)室等。在“兩街”中,增設(shè)黨史學(xué)習(xí)微劇場,定期邀請地方革命老人、優(yōu)秀黨員、非遺文化傳承人講述革命故事,推動革命精神和非遺文化的傳承。

圖2 河下古鎮(zhèn)街區(qū)公共設(shè)施智能化設(shè)計

5 結(jié)語

從建筑立面風(fēng)貌保護(hù)、公共環(huán)境提升、公共服務(wù)職能嵌入等角度,對河下古鎮(zhèn)“兩街兩區(qū)”進(jìn)行舉例設(shè)計研究,旨在解決建筑立面風(fēng)貌斷裂、公共環(huán)境雜亂、感官體驗較弱與心理認(rèn)同較低等問題,重塑街區(qū)空間肌理,豐富街區(qū)生活場景,提升街區(qū)商業(yè)活力。未來將 “兩街兩區(qū)”的設(shè)計探索向河下古鎮(zhèn)其他區(qū)域輻射,堅持分類保護(hù)、整治和修復(fù),統(tǒng)籌保護(hù)與利用,協(xié)調(diào)歷史文化傳承與現(xiàn)代生活需求,融入地方紅色文化資源,進(jìn)一步推動街區(qū)文旅融合,實現(xiàn)“新與舊”的融合與共生。