哈密地區80例干燥綜合征患者中醫證候分析和治療探討*

李雯燕 王文靜 劉 佳 周生潮 閆 琛 張成強 趙振新

原發性干燥綜合征(primary Sj?gren’s syndrome,pSS)是外分泌腺受累為主的慢性自身免疫性疾病,臨床主要表現為唾液腺和淚腺受損引起的口眼干,尚可出現肺臟、肝臟、腎臟、血液系統、神經系統等多系統損害[1],由于免疫功能紊亂所導致的外分泌腺損傷性疾病,臨床上以口眼干燥為主要表現,病理上以外分泌腺高度淋巴細胞浸潤為特征。目前干燥綜合征病因及發病機制尚未闡明,治療缺乏特異性治療手段,西藥僅以藥物對癥治療為主。

干燥綜合征屬于中醫“燥證”范疇。隨著診療手段的不斷完善,哈密地區pSS發病率呈逐年增加的態勢,新疆生產建設兵團第十三師紅星醫院中醫風濕科近2年來通過對80例pSS患者進行中醫臨床證候分析,并采用臨床對照觀察,發現中西醫結合組療效顯著優于單純西藥組。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2019年1月—2020年8月于新疆生產建設兵團第十三師紅星醫院中醫風濕科就診的80例患者,均符合ACR/EULAR pSS 2016年pSS分類標準[7],并排除因年齡(≤18歲)、合并癥及伴發癥等問題干擾診療的患者;其他因素所致臨床與pSS確診條件一致的患者。所有患者按就診時間順序隨機分為中西醫治療組、西藥對照組,每組40例。治療組女性31例,男性9例;年齡27~78歲,平均年齡(48.0±7.8)歲。對照組女性35例,男性5例;年齡31~71歲,平均年齡(43.0±5.6)歲。2組資料差異無統計學意義。

1.2 方法治療組和對照組均結合患者主癥、從癥以及舌脈進行中醫辨證分型,主要通過對全身癥狀如乏力、疼痛等的程度、口眼干燥的程度、舌脈象綜合情況分層計分,填寫中醫證候調查表,依次判定分型。共分為陰虛燥熱型、氣陰兩虛型、濕熱瘀阻型、痰濕內阻型4型。其中,西藥對照組采用pSS傳統治療藥物羥氯喹0.2 BID和白芍總苷0.6 TID,中西醫結合治療組則在西藥對照組治療基礎上加用自擬補氣滋陰潤燥方加減化裁進行治療。治療周期為3個月。

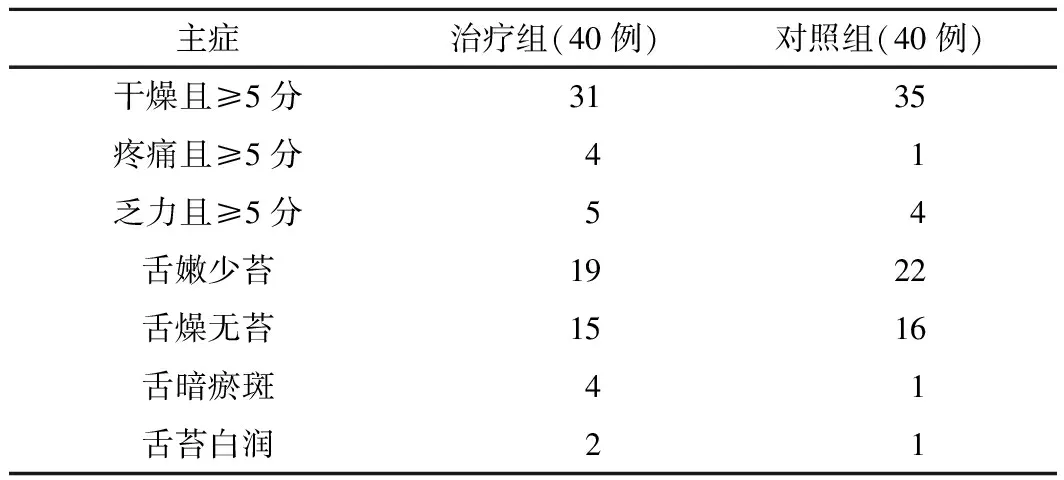

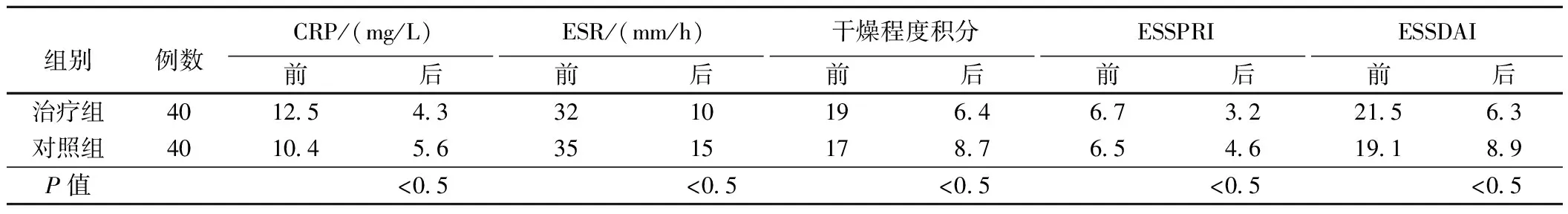

1.3 觀察指標治療前后干燥評分(按口眼干及舌象干燥0、2、4、6程度計分,皮膚干、大便干、舌象干、相應脈象程度按0、1、2、3程度計分,總積分0~30分)、舌象變化、證候評分變化、干燥癥狀自我評分(ESSPRI)、PSS活動指數(ESSDAI)、血沉(ESR)、C反應蛋白(CRP)等。見表1。

1.4 統計學方法所有數據采用SPSS 21.0統計學軟件進行分析。

2 結果

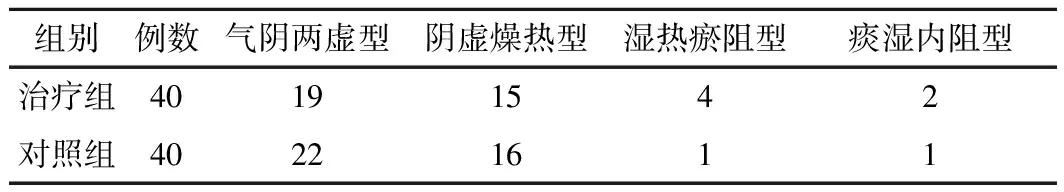

2.1 中醫證候臨床觀察證候按患者常見客觀主癥干燥、疼痛、乏力3種癥狀程度為主的且VAS評分(0~10分)至少5分以上和舌脈象進行分層記錄。見表1、表2。4種中醫證候由高到底分別是氣陰兩虛型41例、陰虛燥熱型31例、濕熱瘀阻型5例、痰濕內阻型3例。見表2。

表1 主證觀察表 (例)

表2 中醫證候分型 (例)

2.2 臨床療效中西醫治療組療效顯著優于西藥組(P<0.05)。見表3。

表3 2組治療前后主要指標比較 (例)

3 討論

pSS臨床表現復雜多樣,其病因及發病機制尚不十分明確,對于pSS的治療,到目前為止,西醫一般采用激素、人工淚液、人工唾液等替代療法與免疫抑制劑的對癥治療[2]。但大多藥物毒副作用較大,臨床應用諸多限制。中醫藥治療本病能有效改善口眼干燥的癥狀且不良作用少,具有明顯的優勢。

新疆位于中國西北部,氣候尤其干燥,獨特的地理特征造成特有的疾病特點—“西北燥證”[3]。周銘心等[3]據西北之方域、地勢、氣候、民俗等特點, 認為燥邪為其地主要致病因素, 而居民陰虛內熱之素質,又成為燥邪為病的內在依據, 提出西北多燥說, 確立“西北燥證”的概念。西北燥證是影響新疆各地居民健康的共同病證狀態的結論, 在新疆和西北地區開展西北燥證病因和防治研究具有重要意義[4]。西北燥證, 因其方域、地勢、氣候、民俗等復雜原因, 出現了燥證夾濕的現象, 這種外燥內濕正是西北燥證所具有的特點之一[5]。哈密地區的燥證更具有外燥內濕陰虛的特點[6]。長期臨床觀察經驗發現,更多的患者證候表現傾向為氣陰兩虛證型,其次為陰虛燥熱型、濕熱瘀阻型、痰濕內阻型,分型與患者年齡、病程和體質顯著相關,占比最大的氣陰兩虛型為病程較長、年齡偏小的患者,符合pSS流行病學特征。

pSS在中醫學的文獻中無相同或相似的病名記載,但它復雜的臨床表現在《黃帝內經》《類證治裁》等文獻中有類似的描述。現代醫家根據 pSS 病情演變、致病特點等命名為“燥痹”“燥毒”。將其定義為“是由燥邪(內燥、外燥)耗氣、傷津、敗血,導致氣血虧虛,玄府、孔竅失于濡潤、瘀血內生,痰濁結聚,使脈道不通,皮膚干枯,臟器損害的病癥”。由此,我們可以看出,干燥綜合征(燥痹)的發生與燥邪、瘀血、痰濁等密切相關,這些因素與臨床證候緊密關聯。根據臨床中醫證候分布情況,筆者將自擬益氣滋陰潤燥方加減用于入組患者,組方如下。南沙參15~30 g,北沙參15~30 g,天冬10~20 g,麥冬10~20 g,石斛20~30 g,生地黃、熟地黃各15~30 g,白術20 g,山藥15 g,當歸10 g,烏梅15~30 g,白芍20~30 g,薄荷3~6 g,桑葉10~15 g。其中二參二冬二地與石斛共為君藥,以滋養陰津潤燥,白術、山藥協同南參補氣助陰生津,當歸、烏梅、白芍養血化陰斂陰,薄荷、桑葉清熱養陰,全方共奏益氣養陰、潤燥和絡為用。如陰虛內熱加龜甲10 g,知母15 g;濕熱內蘊加白花蛇舌草 12 g,梔子10 g;血瘀明顯加桃仁、赤芍各10 g;痰濕內阻甚者,減生地黃、北沙參、麥冬、白芍,加黃芪12 g,茯苓10 g,陳皮6 g,葛根12 g。通過中醫辨證治療干預,與單純西藥組比較,不僅總體療效突出,同時起效快,維持時間長,特別是對于頑固性口干及患者舌象的變化,凸顯了中醫治療優勢,值得成為干燥綜合征推廣的適宜治療技術。