在中國共產黨領導下團結起來

鄭金勤

1949年11月24日德化解放后,在中國共產黨和人民政府的領導下,充分發揮陶瓷歷史悠久等優勢,積極扶持陶瓷業生產發展,奄奄一息的德化瓷業獲得了新生,瓷業生產逐步恢復和發展,呈現出欣欣向榮、蒸蒸日上的景象。

藝術反映生活,一大批具有時代特色的瓷器,成了翻身做主人的德化人民及各行各業在中國共產黨領導下積極工作、為祖國貢獻一切力量的歷史見證。這一時期的瓷器擁有特定的歷史背景和文化意識形態,集傳承、創新和突破于一體,為當代德化陶瓷藝術發展開辟了全新的道路。

為祖國貢獻一切力量

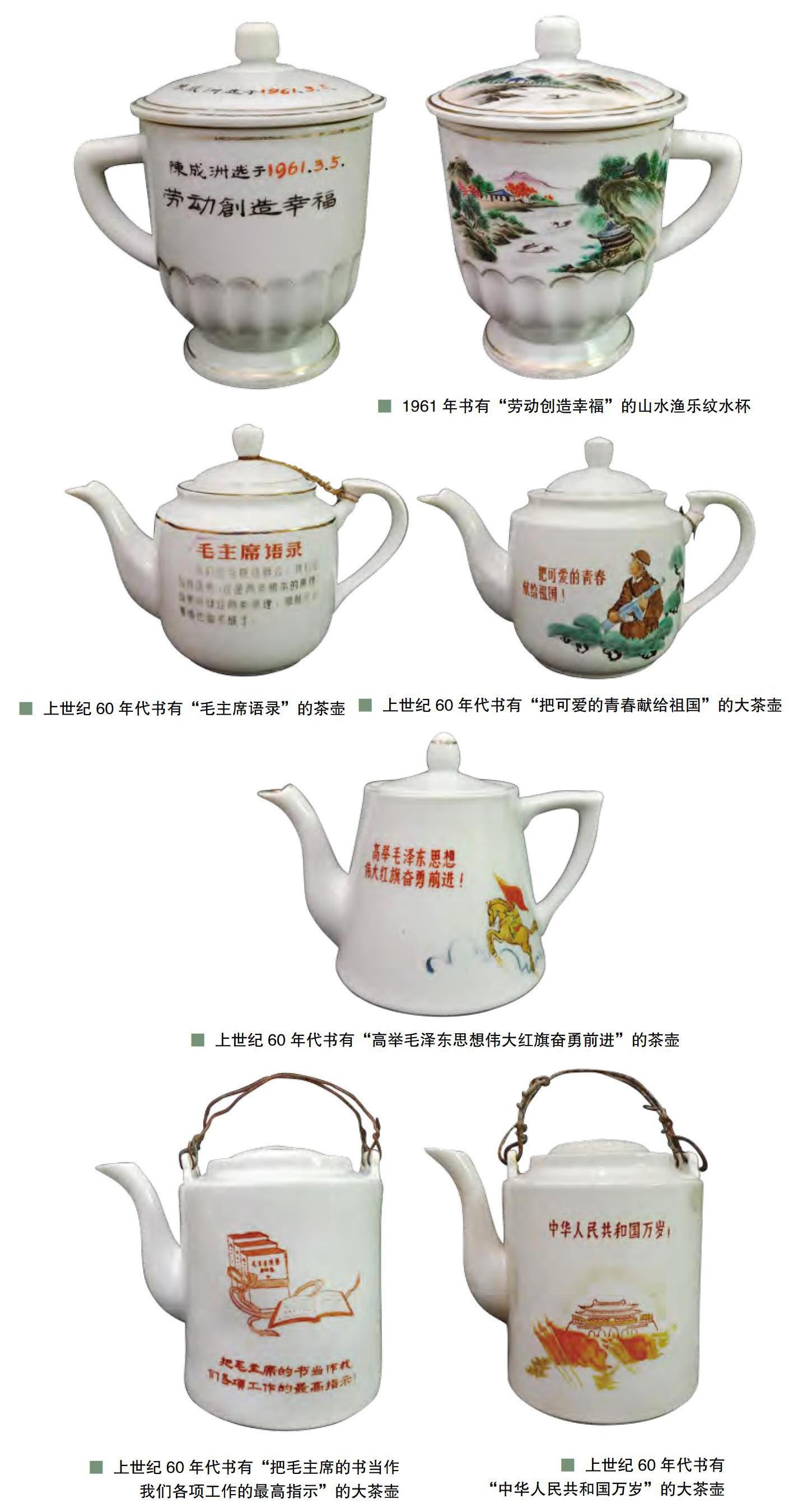

“在共產黨領導下團結我們” “爭取豐收”“勞動創造幸福”“愿你努力學習,將來為祖國貢獻一切力量”“中華人民共和國萬歲”“高舉毛澤東思想偉大紅旗奮勇前進”……

解放后,百廢待興的德化縣著手恢復經濟社會秩序,被扼殺的傳統工藝得到了搶救,瓷業生產逐步恢復和發展,使長滿蒿草的荒窯重新冒煙。

1954年11月13日《福建日報》第四版以圖文并茂的形式,整版刊發了《德化的瓷器》一文。文章介紹說:“德化所產的瓷器,質地堅硬而色澤潔白,俗稱‘中國白,被譽為世界名瓷之一……解放五年來,黨和人民政府一直關懷德化瓷器生產的恢復和發展,國家先后發放貸款二億七千多萬元給德化,還經常從供應原料、推銷成品、改進技術、提高質量等方面來幫助瓷民克服困難,鼓勵瓷民提高生產積極性……德化陶瓷業在國家的支持下,重新走上了繁榮的道路,生產量不斷增加……大批成品運銷全國各地,滿足廣大人民日益增長的生活需要。”

1955年1月14日《人民日報》第二版刊登的《福建德化的瓷器》一文中介紹:“福建省德化縣出產的瓷器,質地堅硬而潔白,俗稱‘中國白和‘鵝絨白,被譽為世界名瓷……

解放后,德化全縣已有瓷窯232座,很多窯民都組織起來走上了合作化的道路,使德化的瓷業生產日新月異。以地方國營德化瓷廠為例,過去僅有一座瓷窯,三間將要倒塌的工場,職工七八個,只能生產小杯、個人杯、茶壺、茶盤四種產品,每月產量不過十來擔。但是解放后僅幾年,這個將要關閉的場子不僅增加了水利動力設備,而且采用了機器制瓷、噴花等先進的操作方法,擁有4座瓷窯、7個車間,職工150多名,僅石膏模型就有一萬多件,并能以70多種產品和700多種花樣的精美瓷器供應人民需要,成為福建省規模最大的瓷廠。

除了生產日常生活用瓷外,當地著名雕塑大師蘇勤明、陳其泰、許文君等還塑造了具有民族風格的《花木蘭》《牛郎織女》等精美的工藝品……

福建省人民政府又計劃在德化繼續擴建和新建一些瓷廠,德化的瓷業將出現更加繁榮的景象。”

長期飽受戰爭、匪亂之禍的德化人民,在中國共產黨的領導下,一躍翻身做主人,尤其是各個瓷廠的工人們以嶄新的面貌和主人姿態積極開展復工復產,喜悅之情躍然瓷上,甚至祝賀親朋好友結婚的賀禮瓷上都寫有“加緊生產為新中國造就新主人”“同心合力搞好生產,建設美滿新家庭”等內容,時代特征十分明顯。

保家衛國 ?捍衛和平

“保家衛國”“保衛世界和平”“持久和平”……這些內容銘記著喜獲新生的德化人民對于和平的強烈渴望。

1950年6月25日,朝鮮戰爭爆發。美國為維護其在亞洲的領導地位和利益出兵干涉,10月1日美軍越過北緯38°線,10月19日占領平壤,企圖迅速占領整個朝鮮,并公然聲稱:“在歷史上,鴨綠江并不是中朝兩國截然劃分的、不可逾越的障礙。”同時,美國飛機多次侵入中國領空,轟炸丹東地區,戰火即將燒到鴨綠江邊。1950年10月8日,朝鮮政府請求中國出兵援助。應朝鮮政府的請求,中國作出“抗美援朝、保家衛國”的偉大決策,迅速組成中國人民志愿軍入朝參戰。1951年10月,毛澤東同志發出“增加生產,厲行節約,以支持中國人民志愿軍”的號召,中央人民政府發出“開展愛國增產競賽運動”的指示。

面對美帝國主義的罪惡行徑,德化全縣各階層群眾積極響應黨和國家的號召,掀起了轟轟烈烈的“抗美援朝、保家衛國”運動,在各條生產戰線上以努力生產、厲行節約的實際行動來支援反對侵略、保衛和平的正義戰爭。全縣人民空前團結,同仇敵愾,踴躍捐款,努力工作,匯成了洶涌的愛國洪流,成為恢復和發展國民經濟、推動社會改革的巨大動力。珍愛和平,幸福生活來之不易,激勵人民奮勇而起,為和平而戰,全縣共有893名團員報名參加志愿軍,出現了母親送兒子、妻子送丈夫當兵的動人場面。隨著“抗美援朝、保家衛國”運動的深入開展,德化全縣人民還掀起了增產捐獻和援軍優屬的熱潮,在自身經濟仍十分困難、百廢待興的艱苦環境下,向朝鮮人民軍和中國人民志愿軍捐獻15371700元和其他物資,支持抗美援朝戰爭……而這些流傳至今的銘記“抗美援朝、保家衛國”的瓷器,充分展現了中國人民愛好和平、不畏強敵的精神,帶有十分鮮明的時代特征。

瓷塑藝術 ?為新社會而歡呼

諸如德化瓷廠、新建瓷廠、人民瓷廠等老國營瓷廠及其生產的產品,可以說是瓷都德化乃至全國瓷器愛好者的驕傲,尤其是上世紀五六七十年代的德化瓷塑藝術,更是大放異彩,在融合中傳承,在傳承中創新,進入百花齊放的春天。

1953年4月,德化瓷廠計劃恢復瓷雕生產,招聘了蘇勤明、陳其泰等身懷絕技的瓷工藝人,在繼承和發揚傳統瓷雕技藝方面,進行了大膽的探索、嘗試和研究,創作了許許多多優秀的瓷雕藝術作品,這些形神兼備的人物瓷雕相繼得到開發,并投入生產,成為德化瓷廠最有代表性的產品之一。值得一提的是,1960年1月,德化瓷廠創作的《青春》《和平萬歲》《豐收》3件瓷塑,成為國家領導人出國訪問的禮品瓷。

可以說,新中國成立以來,德化各大瓷廠在黨和政府的關懷下,既主動繼承優秀傳統文化,又融入生活大膽創新,為新生活而歡欣、為新社會而謳歌。如領袖人物題材《毛主席去安源》《北戴河》等,同一題材、不同造型,惟妙惟肖又各具特色;又如反映民兵活動的《前沿哨兵》《巡哨》《海螺號》等,表現知識青年上山下鄉的《青春》《田頭會計》等;具有民族風情的《摩雅泰》《惠安女》《漁女》等;更有反映現代生活的《和平萬歲》《瓷城風光》《慶豐收》《赤腳醫生》等;以及反映天真活潑及其幸福生活的兒童作品,如《愛學習》《少年先鋒隊員》《愛和平》《兒童舞》《我要干》等,充滿了童真童趣,洋溢著勃勃朝氣,具有濃厚的時代氣息。

這一時期的德化瓷塑藝術,融質地美、造型美和藝術美為一體,達到和諧統一、相得益彰的藝術效果,代表著瓷都德化的一段輝煌與回憶,堪稱一部新中國德化陶瓷藝術發展的歷史。誠如新中國陶瓷研究專家李克良所言:“新中國陶瓷藝術,以其特定的社會和政治背景,特有的文化和意識形態,特別的時代和歷史旨趣,特殊的生產和創制方式,在繼承中有發展,在發展中有創新,在創新中有突破。各產瓷區繁花似錦,成就非凡,散發出獨特迷人的藝術魅力和獨一無二的審美品質,傲然屹立于中國陶瓷百花園中!”