經UVC或PICC置管的新生兒臨床特征及導管相關感染影響因素分析

沈永珍 黃曉睿 周彩燕 劉宴偉

廣東省婦幼保健院,廣州511400

據研究表明,全球每年約出生1 500多萬早產兒,中國的早產兒出生率為10%,早產兒數量居世界第2[1]。當前,早產兒的治療和護理等一系列問題仍是醫學和倫理學面臨的最大挑戰之一。近年來,隨著生活方式的改變,特別是生育觀念和行為的改變,早產兒的出生率呈爆炸性增長,每月入院的早產兒比例也在增加。由于早產兒,特別是胎齡<28周的極早早產兒,身體器官功能發育未成熟,多伴有其他疾病,需進入新生兒重癥監護室(NICU)進行護理及治療。因此,出于新生兒解剖生理的特殊性(需要給予營養)和治療用藥的需求,需要對新生兒進行置管來建立起安全、穩定的靜脈通路滿足其需求[2-3]。目前,臍靜脈置管(UVC)和經外周靜脈穿刺中心靜脈置管(PICC)是NICU常規的2種置管方式[4-5],現對廣東省婦幼保健院NICU收治的145例UVC新生兒和134例PICC新生兒,對其臨床特征和護理方法進行統計描述分析,匯報發生中心靜脈相關血流感染的案例,并討論可能影響導管相關感染的因素。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇廣東省婦幼保健院2016年8月1日至2018年7月31日入NICU病區的新生兒279例,其中進行UVC的145例,PICC的134例。UVC組胎齡<37周的有125例,PICC組早產兒有131例,早產兒占全部樣本的91.76%(256/279),樣本中無過期產兒。納入標準:(1)新生兒入住廣東省婦幼保健院NICU需要維持靜脈通道;(2)采用置管方式為PICC或UVC;(3)患兒為在廣東省婦幼保健院出生或出生時胎齡、體質量、出生診斷、出生時APGAR評分及出產方式資料完整;(4)患兒家屬均了解病情與治療方式,并簽署UVC和PICC知情同意書;本研究經廣東省婦幼保健院醫學倫理委員會批準。

1.2 操作方法

1.2.1 UVC操作方法(1)患兒取仰臥位,固定四肢后,接血氧監測儀,會陰部貼尿袋保護無菌區。(2)護理人員進行無菌準備。(3)檢查準備器具,導管選擇3.5 F。預期導管插入深度依據公式(體質量×2+5 cm+臍帶殘端長度)計算得出。(4)選擇臍靜脈,在無菌情況下進行臍靜脈插管。(5)插入預計長度后回抽無異常,用預充式沖洗液沖管(上海BD公司,福徠喜,成分為無菌、無致熱源和無防腐劑的0.9%氯化鈉注射液),選用荷包縫合和橋接固定導管,再以預充式沖洗液封管。(6)拍攝X光片確定導管尖端位置。(7)輸液。定期護理靜脈通路,沖管頻次為1次/8 h。

1.2.2 PICC操作方法(1)患兒取仰臥位,固定四肢后,接血氧監測儀,置管位置進行消毒。(2)護理人員進行無菌準備。(3)檢查準備器具,準備PICC(型號1.9 F)。預期導管插入深度依據公式(0.59 cm+0.87×體表測量長度)得出,體表測量長度為穿刺側肢體與軀干成90°,測量從穿刺點到右胸鎖關節的距離加0.5~1.0 cm。(4)首選貴要靜脈,其次正中靜脈、頭靜脈、腋靜脈、頭部頭靜脈、顳淺靜脈或頸外靜脈,下肢可取大隱靜脈或腘靜脈進行無菌插管操作。(5)插入預計長度后回抽無異常,用預充式沖洗液沖管,采用醫用透明膠布固定;導管口接無針接頭,再預充式沖洗液封管。(6)拍攝X光片確定導管尖端位置。(7)輸液。定期護理靜脈通路,沖管頻次為1次/8 h。

1.2.3 日常護理 穿刺后24 h更換敷料1次后如無卷邊、滲血7 d更換敷料1次,如有卷邊、滲血隨時更換,每8 h沖管1次(沖管量原則上是導管及附加裝置內腔容積總和的2倍以上,封管量為導管及附加裝置內腔容積總和的1.2倍)。

1.2.4 細菌培養UVC和PICC治療結束或者病情變化需要拔管時,常規培養,在無菌操作下留取導管末端1~2 cm,2 h內送細菌室做細菌培養,3~5 d可出結果。

1.3 統計學方法 用SPSS 26.0版軟件與GraphpadPrism 8.0軟件進行統計分析,對于連續型變量,滿足正態分布的計量資料采用均數±標準差(±s)進行描述。Student’st-test用于變量的組間比較。不滿足正態分布的計量資料采用M(P25,P75)表示,組間比較采用非參數檢驗(Mann-Whitney test)進行統計。分類變量的比較采用卡方檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 納入危重新生兒的一般特征 本研究共包含145例UVC術后新生兒和134例PICC新生兒,其中UVC組中有男88例,女57例,男女性別比為1.54∶1。PICC組中男72例,女62例,男女性別比為1.16∶1。從新生兒成熟度來看,UVC組早產兒比例為86.21%,其中<28周的極早早產兒17例,占11.72%,胎齡(30.10±0.31)周。PICC組中,早產兒占97.76%,僅有3例足月兒,<28周的早產兒27例,占20.15%,胎齡(30.03±0.29)周。新生兒產出方式上,UVC組中順產73例(50.34%),剖腹產67例(46.21%),助產5例(3.45%);PICC組 順 產66例(49.25%),剖 腹 產59例(44.03%),助產9例(6.72%)。在對入組新生兒疾病情況分析后發現,UVC組診斷除早產兒以外合并其他疾病的有33例,其中新生兒呼吸窘迫綜合征(RDS)有24例。PICC組中僅有4例無合并其他疾病,有疾病的患兒中,RDS占88.46%(115/130)。見表1。

表1 UVC組和PICC組新生兒一般特征分析

2.2 置管操作情況(1)為保持新生兒臍帶血管狀態良好,提高操作成功率避免反復穿刺,UVC組新生兒均在出生后12 h內完成UVC置管。PICC組新生兒置管時日齡范圍在1~94 d不等,日齡7(5,10)d。PICC組置管時日齡呈負偏態分布,其中81.34%(109/134)的PICC組新生兒置管術時日齡≤14 d。(2)對入組新生兒置管時體質量進行分析,UVC組最小體質量為600 g,最大4 300 g,體質量(1 674±748.6)g。UVC組危重新生兒主要為1 000~2 499 g區間的低體質量兒。其中,體質量<1 000 g的新生兒占14.48%(21/145),體質量<2 500 g的低體質量兒占82.76%(124/145)。PICC組患兒體質量范圍為750~2 980 g,體質量(1 244±363.6)g。其中,體質量<1 000 g的有24.63%(33/134),僅有1例患兒體質量達到2 500 g以上。(3)本研究分析了UVC和PICC組新生兒的置管時長和深度。置管時長來看,UVC組最短0 d(該患兒置管后發生移位,當天拔出),最長13 d,中位數6 d,置管時長(5.38±2.46)d;PICC組最短1 d,最長40 d,中位數15 d,置管時長(15.66±6.59)d,差異有統計學意義(P<0.05)。置管深度上,UVC組深度為(7.82±1.86)cm,PICC組深度為(12.05±2.37)cm,差異有統計學意義(P<0.05);分析PICC選擇的靜脈穿刺點發現,99例為貴要靜脈置入,16例為自正中靜脈和腋靜脈置管,17例選擇頭部頭靜脈、顳淺靜脈或頸外靜脈,2例選擇下肢大隱靜脈或脛后靜脈插管。(4)在UVC組的145例患兒中,共有8例出現置管后移位的情況,移位發生率為5.52%。PICC組中,僅有1例在置管5 d后出現移位,發生率為0.75%。

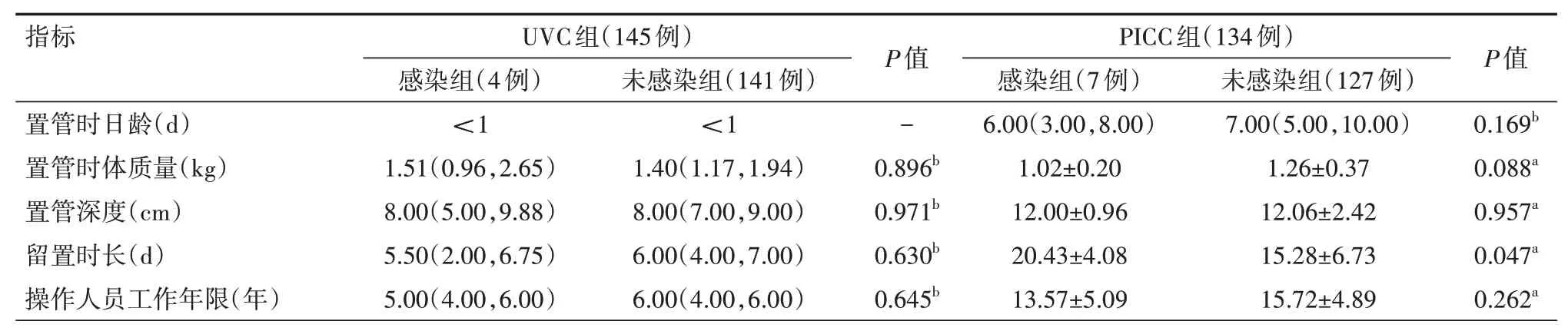

2.3 納入患者的置管相關感染情況UVC組中,共有4例出現中心靜脈感染,感染率為2.76%(4/145),5.17/1 000置管日;感染的病原體1例為表皮葡萄球菌,其余3例為無酵母樣真菌感染;4例新生兒的置管深度為10.0、9.5、4.5、6.5 cm,置管時長為1、5、6、7 d,對比未發生中心靜脈感染的UVC組患兒置管6.00(4.00,7.00)d。為這4例患兒操作UVC的護理人員置管工作年限中位數為5年,未發生感染的UVC組這一數值為6年,二者經非參數檢驗差異無統計學意義(P>0.05),見表2。PICC組中,共報告7例置管相關感染,感染率為5.22%(7/134),3.36/1 000置管日。感染病原體為肺炎克雷伯菌2例,溶血葡萄球菌1例,凝固酶陰性葡萄球菌4例。感染組與未感染組在置管時日齡、體質量、置管深度和操作人員工作年限上比較,差異均無統計學意義(均P>0.05)。其中7例發生中心靜脈感染新生兒全部為自貴要靜脈穿刺置入,置入深度為(12.00±0.96)cm,未感染患兒中這一數值為(12.06±2.42)cm,差異無統計學意義(P>0.05)。留置時間上來看,感染的PICC患兒為(20.43±4.08)d,未感染的患兒為(15.28±6.73)d,感染的PICC患兒置管時間長于未感染的PICC新生兒,差異有統計學意義(P<0.05)。操作人員工作年限上,感染的PICC患兒操作者平均置管工作年限為13.57年,未感染組的這一數值為15.25年,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。UVC組和PICC組合并計算,則感染率為3.94%(11/279),3.85/1 000置管日。

表2 新生兒置管相關感染事件影響因素分析

3 討 論

本研究可以看出,在NICU,UVC和PICC都主要用于早產兒的護理和治療。相比較來看,需要進行PICC的新生早產兒比例更高,并且PICC組絕大多數合并了其他疾病,而UVC組則無其他疾病的新生兒比例更高,提示UVC主要是為滿足早產兒營養需求,而PICC更多用于癥狀較重的需要治療的新生兒。由于早產兒器官發育未成熟,特別是肺部功能發育不完善,近九成PICC早產兒患有肺透明膜病。

UVC組新生兒均在出生后12 h內完成UVC置管。PICC組新生兒置管時日齡范圍則在1~94 d不等,但主要集中于前2周,后期主要是由于疾病進展返回NICU進行PICC術以滿足輸液治療需求。從體質量來看,UVC組和PICC組新生兒體質量主要為1 500 g以下,特別是PICC組幾乎全部為低體質量兒。UVC的中位留置時長為6 d,平均深度約8 cm,遠遠低于PICC組(中位時長15 d,平均深度約12 cm),這主要由臍靜脈的解剖結構和生理特性所決定。PICC穿刺點主要選擇貴要靜脈,這主要是由于貴要靜脈管徑較粗,靜脈瓣較少,且位置表淺易于觀察,穿刺成功率高。在某些情況下,例如貴要靜脈不清晰或已被穿刺過等情況,我們選擇頭頸部靜脈或上肢正中靜脈甚至腋靜脈,偶見選擇大隱靜脈穿刺。UVC組移位率稍高,超過5%,PICC組移位率在1%以下,這可能與UVC組新生兒疾病相對較少較輕,活動性強有關,并且臍靜脈位于體外,客觀上容易觸碰從而導致移位。總體來看,本院置管成功率高,且移位出現較少,低于徐惠等[6]、古美珊和許珍華[7]研究中的對照組10%~20%的移位率。

置管相關中心靜脈感染情況來看,本院UVC的感染率不到3%,PICC感染率略高于5%。先疆燕等[8]薈萃分析PICC相關感染時,得到總感染率為5.91%,美國等發達國家數據表明NICU置管相關感染發生率為4.6/1 000置管日[9],相比本院綜合感染率為3.85/1 000置管日,本院屬于較低水平,已和發達國家感染率接近甚至更低。UVC和PICC的感染譜不一致,UVC組主要為無酵母樣真菌和表皮葡萄球菌,PICC組主要為肺炎克雷伯菌,凝血酶陰性葡萄球菌和溶血葡萄球菌。UVC組盡管分析了置管深度、留置時長和操作人員工作年限,但未發現與感染相關,可能由于感染患兒數量過少尚未發現關聯。PICC組發現,留置時長在感染者和未感染者存在統計學差異,感染組留置時長長于未感染的新生兒。暫未發現留置深度和操作人員工作年限與感染的關聯。

UVC和PICC主要應用于早產兒,其中UVC主要是對于無其他疾病的早產兒滿足其營養需求,PICC組主要是癥狀較重的新生兒并且多伴隨治療需求。UVC組移位率為5.52%,PICC組移位率為0.75%,處于較低水平。UVC組置管相關感染發生率為2.76%,感染譜為無酵母樣真菌和表皮葡萄球菌,PICC組感染率5.22%,感染譜為肺炎克雷伯菌、凝血酶陰性葡萄球菌和溶血葡萄球菌,PICC組導管相關中心靜脈感染可能與留置時間較長有關。

利益沖突:作者已申明文章無相關利益沖突。