立憲神權(quán):阿富汗的教與法

曹然

19世紀(jì)以來,阿富汗在三次英阿戰(zhàn)爭、蘇聯(lián)入侵和美國入侵間艱難建國。英國畫家巴特勒夫人的著名油畫《殘兵敗將》描繪了第一次英阿戰(zhàn)爭的圖景:精疲力竭的英國軍醫(yī)布萊登騎著瀕死的瘦馬抵達(dá)賈拉拉巴德城,在阿富汗人沿途追殺的3000多英軍官兵中,他是唯一的生還者。

蘇聯(lián)入侵的歷史痕跡也依然清晰可見。蘇軍遺棄的坦克殘骸和被“毒刺”導(dǎo)彈擊落的直升機殘骸,散布在興都庫什山的角角落落。

如今,美軍又貢獻了現(xiàn)代阿富汗最新的史詩圖景:美國空軍C-17運輸機在喀布爾機場起飛后,一些拼命攀爬的阿富汗人從空中墜落。

阿富汗有個代名詞——“帝國墳場”。布萊登提出的疑問在最近一百余年被反復(fù)提及:這些國家“在阿富汗一方面耗盡金庫,另一方面讓軍隊顏面盡失,除此之外,還能有怎樣的回報?”

在這里,西方國家不曾勝利,但阿富汗人也從未實現(xiàn)最基本的獨立與和平愿望。一位阿富汗難民救援組織負(fù)責(zé)人說:“充滿悲傷的心,充滿痛苦的身體,是這片土地留給其人民與過客的紀(jì)念品。”

戰(zhàn)爭與國家

阿卜杜爾·拉赫曼想建立一個“國家”。他不確定這究竟意味著什么,只是覺得身為“埃米爾”的自己好像什么都沒有。1892年,兩次英阿戰(zhàn)爭和綿延數(shù)十年的內(nèi)戰(zhàn)剛結(jié)束。拉赫曼是遜尼派穆斯林普什圖人及周邊地區(qū)名義上的最高領(lǐng)袖,但他不知道自己的地盤有多大,也不確定自己能否終結(jié)部落間的戰(zhàn)爭及各方對王室權(quán)力的覬覦。那時,阿富汗還不是一個國名,只是一個地理概念。

對內(nèi),拉赫曼無權(quán)干預(yù)部落事務(wù),每個部落有自發(fā)產(chǎn)生的民兵與毛拉。他的祖父、阿富汗歷史上最有名的領(lǐng)袖多斯特大王曾和各部落保持傳統(tǒng)的政治聯(lián)盟關(guān)系,但各部落派遣武裝盤踞山口,劃分勢力范圍,對喀布爾的指令毫無反饋。對外,英國政府的印度殖民當(dāng)局代理這片土地的所有外交事務(wù)。

拉赫曼決定和英國人聊聊。他的權(quán)力是英國人賦予的,對方撤軍前承諾賦予他“絕對權(quán)力”,但實際上只是給了他一座喀布爾城。那是“大博弈”衰微、主權(quán)概念興起的時期,英國印度總督寇松倡導(dǎo)一種全新的“科學(xué)疆界”概念,認(rèn)定倫敦的統(tǒng)治不應(yīng)擴展到無法實施有效控制的區(qū)域。

今天,一些阿富汗人自嘲而驕傲地接受了“帝國墳場”的稱呼,但這飽受歷史學(xué)家的質(zhì)疑:先是雅利安人征服了這片土地,留下了波斯語;然后阿拉伯人征服了這里,留下了伊斯蘭教;再后來是希臘王國、莫臥兒帝國、一掃而過的蒙古大軍……被抹去的都成了過往。

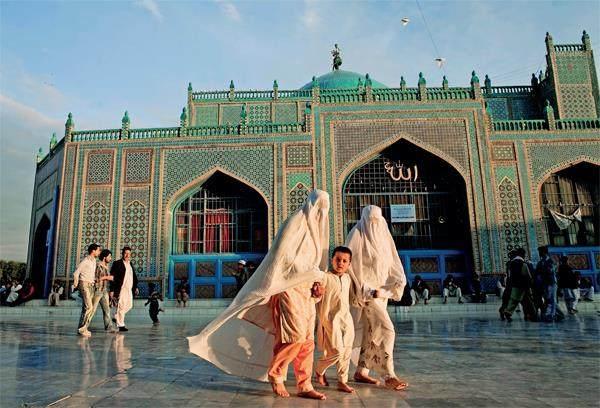

在阿富汗北部城市馬扎里沙里夫,阿里神殿已有1000多年歷史。本文圖/視覺中國

近代以來,阿富汗未被帝國征服,是因為阿富汗人的英勇善戰(zhàn)與不屈精神,還是因為帝國自身的戰(zhàn)略考量?

一種觀點指出,19世紀(jì)末,認(rèn)為中亞可能成為新興帝國崛起地的“心臟地帶”理論被馬漢的海權(quán)理論取代,他將從土耳其到中國之間的地帶視為俄羅斯與海洋強國間的“邊緣無人區(qū)”。正因為如此,英國選擇主動將權(quán)力移交給拉赫曼。

此后,阿富汗處于英國與沙皇俄國在亞洲勢力延伸的交匯點,倫敦與圣彼得堡都試圖通過資助本地人以避免對方控制這片緩沖地帶。1980年,前蘇聯(lián)出兵侵入“這個社會主義盟國”,阻止“不聽話的阿明”在美蘇冷戰(zhàn)中尋找平衡。當(dāng)年,蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人勃列日涅夫因病怠政,冷戰(zhàn)的天平緩慢傾斜。前任美國國務(wù)院阿富汗事務(wù)特使辛格曾寫道,一些阿富汗周邊大國意圖在阿支持代理人戰(zhàn)爭,目的不是征服,而是為了本國利益最大化。

即便在今天,一個多方角力、動蕩難安的阿富汗,甚至依然是一些地緣大國的目標(biāo)。至少,在塔利班進抵喀布爾時,特朗普政府時期的國家安全顧問麥克馬斯特輕松地說:“不論這場戰(zhàn)爭如何延續(xù),都不會損害美國的國家安全利益。”

教與法

回到1892年,倫敦將阿富汗交給本地的舊王族拉赫曼,并不意味著承認(rèn)這位“鐵血埃米爾”的獨立地位。英國政府拒絕與拉赫曼談判,他只能與印度殖民當(dāng)局對等。1893年11月,印度當(dāng)局外交部長杜蘭德本著“分而治之”的原則,在普什圖人最重要的聚居地白沙瓦和喀布爾之間劃了一條線,將協(xié)議呈給拉赫曼。

這不是一個好協(xié)議,而且遺患至今。喀布爾以東的部落被人為劃線劈開,近半數(shù)普什圖人成為“印度居民”。劃界工作歷時30年才完成,因為不承認(rèn)邊境的部落武裝多次燒毀劃界工地。2001年美軍入侵阿富汗后,基地組織領(lǐng)導(dǎo)人本·拉登正是越過這條線進入巴基斯坦躲避。北約聯(lián)軍指揮官曾憤怒指責(zé)杜蘭德線“劃在水上”,“除了我們的GPS,根本沒人承認(rèn)這里有邊界”。

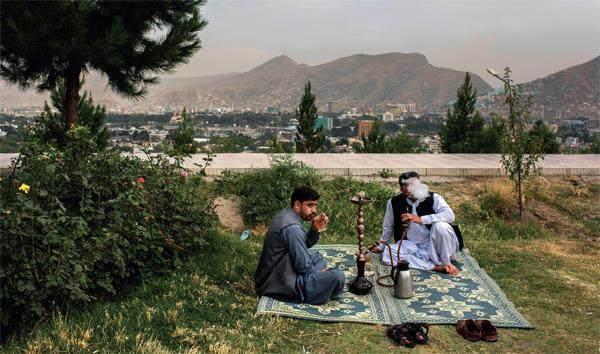

2017年7月,阿富汗喀布爾,人們在Wazir山上的公園內(nèi)吸水煙。

但拉赫曼沒有選擇。之后8年,他要通過30多次部落戰(zhàn)爭征服域內(nèi)的所有地方勢力,強迫他們遷徙,以建立自己的垂直政權(quán)。雖然沒有余力和英國開戰(zhàn),但深受屈辱的拉赫曼隨即決定閉關(guān)鎖國,禁止外國旅行者進入,禁止開建鐵路,嚴(yán)格限制外國商品進口。同時,為了表現(xiàn)得比被他清洗的部落毛拉更為虔誠,他設(shè)立了宗教警察與嚴(yán)酷的刑罰,每天在街上鞭笞沒有戴面紗的婦女,還將什葉派穆斯林哈扎拉人劃為奴隸階級。

開倒車式的“現(xiàn)代建國”,直到杜蘭德線劃界工作完成才停下。踩下剎車的是在父親莫名遇刺身亡后意外上臺的國王阿曼努拉。1923年,他宣布要頒布一部“秩序之書”,后世將此視為阿富汗歷史上的第一部憲法。

拉赫特的劃界與建國沒有同任何部落協(xié)商,而阿曼努拉召開了所有部落首領(lǐng)參加的支爾格大會。此后直到2002年反塔利班統(tǒng)一戰(zhàn)線召開的支爾格大會,部落首領(lǐng)一次次成為阿富汗歷次制憲會議的主要參與者。執(zhí)行社會秩序的是神職人員而非部落首領(lǐng),但阿曼努拉沒有邀請他們參會,也沒有告訴他們新憲法是否會取代神職人員執(zhí)行的沙里亞法。自此,支爾格大會負(fù)責(zé)立憲成為阿富汗的政治傳統(tǒng)。