作為表現規范性的認知規范性*

方紅慶

(上海財經大學哲學系,上海 200433)

一個真信念要成為知識需要滿足什么規范要求?知識應該遵守什么樣的認知規范?從這些問題出發,知識論的基本任務就是闡明認知規范性的本質。傳統上,知識的規范性主要體現在證成概念上:根據經典的三元定義,知識是證成的真信念(justified true belief),這個定義也可以表達為知識是具有某種規范身份(normative status)的真信念①除了“證成的”之外,學界用于表達這種規范身份的還有許多其他同類概念,例如合理的(reasonable)、理性的(rational)和保證的(warrant)等。。近些年來,索薩(E.Sosa)和格雷克(J.Greco)等德性知識論者試圖站在外在主義的基本立場上闡明認知規范性的本質,倡導一種基于勝任力(competence)②通常,勝任力與德性可以互換使用,但區別在于德性更強調主體固有傾向的內在性,而勝任力則體現了主體固有傾向的外在的功能性特征,因此能夠與表現更匹配。的表現規范性(performance normativity)。在他們看來,表現規范性不僅能更好地揭示知識的本質,而且能更好地闡明知識的價值。本文主要探究作為表現規范性的認知規范性的本質及其意義,逐一回應和解決它現實或可能面臨的批評和問題,并通過更精細的解讀和補充為其提供進一步的辯護。

一、概述

近些年來,隨著當代知識論的“價值轉向”(value turn),有學者開始把知識論區分為本質驅動的知識論(nature-drivenepistemology)和價值驅動的知識論(value-drivenepistemology)。前者追問知識的充分必要條件是什么,后者追問知識為什么比真信念更好、更有價值。這兩種知識論的思想源頭都可以追溯到柏拉圖,而且在索薩看來,它們包含了一條更基本的知識探究路徑:“柏拉圖有兩篇關于知識探究的著名對話。《泰阿泰德篇》探究知識的本質,《美諾篇》探究知識的價值。我將建議,每一篇對話包含同一個更基本的問題:哪一種規范性構成了我們的知識?因此,一個達不到知識的信念是低級的。當然,知道比錯誤地相信更好,也比通過運氣正確地相信更好。在這種評價之中包含了什么呢?對這個更基本問題的一種回答能夠提供上述兩個柏拉圖式問題的一種解決方案。”[1](P1)

我們可以把這條路徑稱為知識的“規范分析路徑”。它在當代也不乏踐行者,其中最著名的就是麥克道威爾(John McDowell)和布蘭頓(R.Brandom)。他們倡導一種塞拉斯式的知識論主張,即知識是一種理由空間中的立場。在布蘭頓看來,理由空間是一個規范空間,因此,知識歸賦的行為就是在表達一種規范態度,踐行某種承諾(commitment)或權利(entitlement)。[2](P898)不過,他們對知識本身著墨不多,沒有發展出一套完整的知識理論,更談不上發展出一套完整的認知規范性理論。索薩和葛雷克填補了這個空白,發展出了一套系統的認知規范性理論。索薩試圖從認知規范性入手探究知識的本質和基礎,引入知識的形而上學分析,把知識重新建立在認知能力及其對客觀事實的表征(representation)之上,從而擺脫了傳統概念和語義分析所無法克服的無窮回溯和所予問題,把知識重新奠基在事實的基礎之上。類似地,葛雷克認為認知規范性理論是知識的本質和價值解釋的重要組成部分。[3](P5)

索薩和葛雷克積極轉向“規范分析路徑”的根本原因在于,德性可靠論及整條自然化知識論路徑過于強調認知的機制性,忽視了認知的能動性(epistemic agency)。①自然化知識論與德性可靠論之間的關系的梳理和論證,可以參看拙作:從奎因到索薩——論自然化知識論的德性轉向[J]. 科學技術哲學研究,2014年第1期。此外,這里并非說自然化知識論不能解釋認知規范性和能動性,實際上奎因和貢布里斯都試圖給出過自然主義的規范性解釋。感謝華東師范大學郁鋒老師指出這里可能存在的誤解。事實上,它一直被人詬病不能解釋或缺乏認知能動性,而認知能動性與認知規范性實際上是一個硬幣的兩面,正如克里斯曼所說,“真正的規范要求關切我們能夠踐行我們的能動性于其上的事物。”[4](P1)德性可靠論的基本策略是,從認知能力角度闡明認知能動性的本質,即認知能動性主要體現在認知能力的展示(manifestation)的過程之中,而認知規范性的構建同樣也是在這種展示中完成的。在這個意義上,任何一種知識理論都是一種認知規范性理論。正如葛雷克所說:“知識是來自能力的成功,而這既被當作一種知識理論,同時被當作一種認知規范性理論。……換一種說法,知識是一種成就,與單純幸運的成功相對。這種觀點把知識定位在一個更寬泛的規范領域。而且,這是一個我們都熟悉和使用的領域。我想要論證,通過對我們在這個領域內的思想和實踐的反思,我們獲得了什么是知識的洞見和理解。”[3](P3-4)

總之,知識論是一門規范學科。知識論者不僅關心人們相信什么以及在何種條件下相信,而且更關心人們應該相信什么以及應該在何種條件下相信。然而,學界對于認知規范性本身的探究卻很少,也缺乏統一的共識,當代知識論的價值轉向為認知規范性研究提供了契機。表現規范性正是在這一背景下涌現出來的一種認知規范性理論。

二、表現規范性及其知識解釋

人類表現無處不在,音樂、繪畫、歌唱、運動都是人類某一種或一方面的能力的展示,例如繪畫就是繪畫能力的展示。知識也不例外,它是一種特殊的人類表現,即我們人類認知能力的展示。因此,跟評價上述表現一樣,我們也可以根據一般行為表現的規范來評價知識。概言之,知識是一般表現的一個特例,認知規范性則是表現規范性的一個特例。

那么,我們應該如何刻畫表現規范性呢?在這個方面,索薩給出了一個非常優雅的刻畫。在他看來,表現規范性展示的過程就是勝任力展示的過程。勝任力是一個主體良好表現的傾向(dispositions),而傾向一般而言具有三個組成部分:構成(constitution)、條件(condition)和情境(situation)。[5](P465)為了形式的美感,索薩最近又作了細微的修改,三個組成部分改為基座(seat)、狀況(shape)和情境(situation),即SSS結構。[6](P95-96)因此,表現規范性具有AAA結構:精確性(accuracy),即達到目標;熟練性(adroitness),即展示勝任力;適切性(aptness),即因勝任而達到目標。[7](P23)這三個評價維度分別代表了一個行為的三個層面:1.行為的目標或目的;2.達到這個目的的手段或方式;3.目的和手段的匹配。在索薩看來,任何一個意向行為都具有一個共同的目的—手段(mean-end)的一般結構,因此,我們的行為評價也是從目的和手段及其關系出發。

具體來說,表現可以分為如下幾個層次。

1)表現(具有一個基礎的構成性目標)。

2)成功的表現(達到這個基礎目標)。

3)適切的表現(其成功展示了行動者的相關勝任力)。

4)完全的(full)表現(不僅致力于達到其基礎目標,而且還致力于適切地達到目標)。

5)完全適切的(fully apt)表現(既適切地達到成功,又適切地達到適切的目標)。

相應地,信念的目標是真,因此,知識可以分為如下層次:

1)信念(其基礎的構成性目標是真)。

2)成功的信念(真信念)。

3)適切的信念(展示了相關認知勝任力的真信念)。

4)完全的信念(致力于真信念,而且還致力于適切地達到真信念)。

5)完全適切的信念(既適切地達到真信念,又適切地達到適切的信念)。

從表現(信念)到完全表現(完全信念),我們的表現從一階上升到了二階,其根據在于其構成性目標的命題內容發生了變化,二階信念融入了反思性、有意識的內容。在不同階段,認知者所運用的認知勝任力也是不同的,在第一階段主要運用那些功能性的認識能力,諸如視覺、聽覺、觸覺和記憶等知覺能力,而第二階段則主要運用反思的能力。

在這個意義上,索薩把知識分為判斷性(judgmental)知識和功能性(functional)知識。功能性知識就是動物知識(anim al knowledge):“信念是一種表現:如果它是真的(或精確的),那么它就達到了第一層次的成功;如果它是勝任的(或熟練的),那么它就達到第二層次的成功;如果它的真展示了相信者的勝任力(即,如果它是適切的),那么它就達到了第三層次的成功。知識在某個層次上(動物層次上)就是適切的信念。因此,構成這種知識的認知規范性是一種表現規范性。”[1](P1)

“判斷性知識的核心就是判斷的行為,一種特別類型的斷言(affirmation)。斷言或者能夠通過斷定而是公共的,或者指向我們自己,是私人的。每一類斷言都能夠擁有實用目的。例如,讓其他人印象深刻、培養信心、減少不一致,等等。因此,一個只有實用目的的斷言是一個偽裝的判斷,并伴隨一個偽裝的信念(make-belief)。真正的判斷是一種致力于適切的正確性(apt correctness)的斷言。判斷就是帶有那種意圖的,判斷性信念就是這樣判斷的傾向。”[6](P66)

因此,從表現規范的視角來看,信念與知識的關系可以界定為:1)它們本質上是規范同一的,即具有相同的AAA規范結構;2)它們只有規范程度上的差異,即知識是具有某種特殊規范地位的信念,而這種規范程度取決于認知者的表現,因此最終取決于個人的認知勝任力或德性。

總之,表現規范性不僅很好地解釋了知識與信念的規范差異,而且解釋了知識和信念的規范性來源,即知識和信念的規范性源自于我們主體的認知勝任力的建構。正是在這種建構的過程中,我們才能很好地回答科斯佳式(Korsgaardian)的規范性問題:什么東西證成了知識對我們的要求?[8](P9)盡管如此,表現規范性還是面臨一些問題,需要通過進一步地解讀和修正才能成為一種合理的認知規范性。接下來,我們來看看表現規范性可能會面臨什么樣的困難。

三、表現規范性的問題及回應

表現規范性主要面臨如下兩方面的質疑:一方面,作為目的論規范性,表現規范性會陷入所謂的“目的論的兩難”(teleological dilemma);另一方面,表現規范性與信念的匹配問題。第一個問題涉及一般目的論的通病;而第二個問題涉及信念的本質,即信念是一種心理狀態,還是一種行為表現,如果是前者,那么信念規范性就不是表現規范性。

(一)表現規范性的兩難困境

表現規范性是一種目的論規范性,因此,它必須回應傳統對目的規范性的批評。其中,最經典的一種批評是由沙哈提出的“目的論的兩難”:“任何這種目的論解釋都會陷入進退兩難的困境之中。一方面,目的論者必須讓構成瞄準真(aiming at truth)的傾向足夠弱,使之容許由一廂情愿的(wishful thinking)非證據過程所導致的信念的典型案例;在這些案例中,他不能抓住證據在一個特殊類型的信念形成過程、推理中的獨有作用。另一方面,為了解釋證據在相信什么推理中的獨有作用,目的論者必須強化構成瞄準真的傾向,使之能夠把非真—相關的考量從這種推理中排除出去。然而,通過強化真—目標的傾向,目的論者不能容納一廂情愿的例子,其中非證據性因素清楚地施加影響于信念。”[9](P461)

沙哈認為,這個兩難困境之所以會產生,根源在于目的論解釋試圖把真與信念之間本質上規范的概念關系還原成為一種描述的、因果的關系。堅持這種目的論最為典型的就是因果論和可靠論。因果論者根據諸如信念與其原因的關系來界定證成概念,而可靠論者則根據信念與真之間的比率關系來界定可靠性概念。以一般可靠論為例,證據在一個特殊類型的信念形成過程、推理中并沒有獨有作用,正如腦損傷案例和千里眼案例所揭示的那樣,在沒有任何證據或有相反證據的情況下,認知主體可靠地獲得了真信念,因此具有知識。一廂情愿的情況也是如此,不管證據如何,只要認知主體可靠地獲得真信念,他就具有知識。所以,一般可靠論缺乏足夠的手段甄別證據性支持的信念與一廂情愿的信念。

在筆者看來,這個診斷只說對了一半,作為目的規范性的表現規范性可以避免遭遇這種兩難困境。沙哈方案的關鍵在于把規范性的定位從真和證據轉移到信念,獲得他想要的那種信念與真之間的直接性,從而最終解釋透明性(transparency)。然而,這個方案的一個直接后果就是它不適用于很大一類功能性信念,例如知覺信念等。他自己也意識到了這一點,并馬上為自己辯護說,這不是他的方案的缺點,反而是一個優點。信念的目的論解釋的失敗之處恰恰在于,它被迫處理所有信念,而他的方案通過區分審議信念(deliberative belief)和非審議信念(non-deliberative belief)避免了這一點。①沙哈的審議信念還存在其他問題,容易遭遇實用主義的信念理由觀的批評。在筆者看來,沙哈的審議性信念理由概念需要增加一個德性條件才能為證據主義提供更好辯護的方案,相關論述可以參看拙作:新證據主義及其修正——兼論實用主義與證據主義之爭的出路[J]. 自然辯證法研究,2020年第1期。但是,這是一個乞題論證:沙哈區分審議信念和非審議信念的標準是透明性,即審議信念包含透明性,而非審議信念不包含透明性,但透明性反過來又是由審議信念來說明的,因為沙哈把透明性視為信念審議的一個構成性特征。

沙哈方案的問題在于,他太快地把規范性的定位從真和證據轉移到了信念。信念概念是否是一個規范概念是可爭議的。通常,信念被認為是一種心理狀態,又或像索薩一樣,把信念視為一種意向行動。然而,無論堅持哪種看法,信念都是事實性的,那么沙哈就必須解釋這樣一種事實性的狀態或行動如何能夠是規范性的。然而,他并沒有給出這方面的解釋。在筆者看來,沙哈認為信念是規范概念的理由同樣適用于真和證據。按照他的思路,我們完全可以把證據概念視為一個規范概念:證據是真之指示(indicative of truth),當我們審議一個證據時,實際上就是構建證據所支持的信念與它所指示的真之間的關系,因此,證據審議是透明性的一個特征,表達了信念與真之間的構成關系。

實際上,沙哈忽視了另外一種可能性,即規范性可以鎖定在真和證據與信念之間。也就是說,規范性既不是單獨來自證據與真,也不是單純來自信念,而是來自信念與真的關系之建構。如上所述,索薩把真信念稱為成功的信念,也就是說,信念雖然以真為目標(而且是基礎性的構成目標),但真本身并不因此就構成信念必須遵守的規范。成功是一種規范評價,其評價依據是主體通過其認知能力、勝任力或德性達到某一個目標。所以,信念與真本身是不是規范概念并不重要,重要的是,成功的信念(即通過成功達到真這個目標的信念)是一個規范概念,因為其中包含了主體自身的能動性建構,而規范性正源于此。總之,信念與真的規范關系不是像沙哈那樣的一種規定(prescription),而是在信念形成過程中發揮作用的認知勝任力建構的。

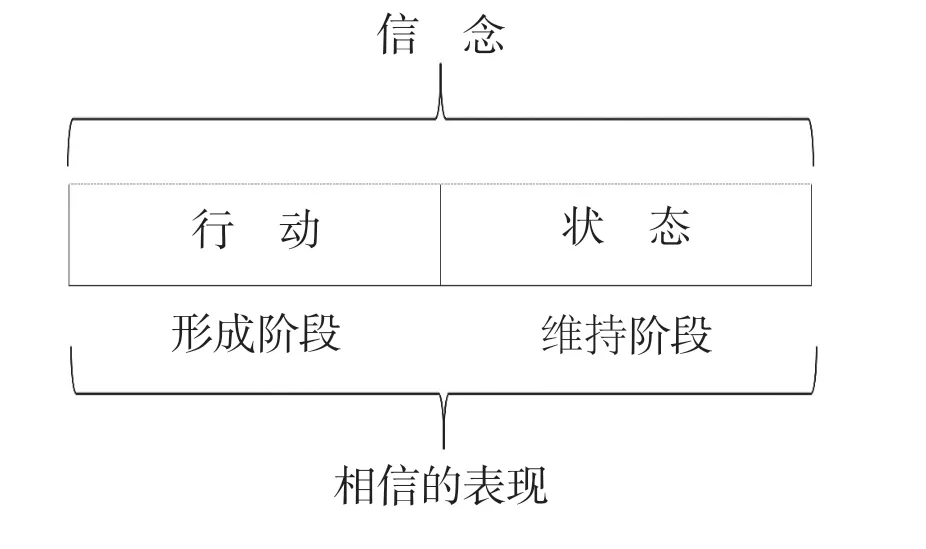

所以,筆者認為沙哈的推理前提:即如果信念服從真之正確性標準是一個單純事實,那么一個行動者不能理解它,因此,真之于信念的規范性就不能在是否相信某一命題(P)的審議中打動他,不成立。從第一人稱視角出發,如果一個相信者意識到他的信念是勝任力或德性運作的產物,那么對于相信者來說,信念服從真之正確性標準就不會是一個單純事實。毋寧說,這是一個主體帶有自信(confidence)的事實,這種自信是主體對自身勝任力的自信傳遞過來的。假設我很久沒有開車時,我對自己能否駕駛好汽車的自信很低,甚至產生了一些恐懼心理,害怕開車上路。但當我安全地駕駛了一段時間后,自信有一個明顯的增強,這無疑是你的駕駛能力的恢復和運用帶來的。事實上,我們的很多信念都是靠源自勝任力的自信維系著,特別是來自記憶的信念。勝任力不僅在信念形成階段建構了信念與真的規范,而且在信念維持階段持續為信念提供自信。所以,信念服從真之正確性標準盡管還是一個事實,但它是一個具有自信的事實,而這種自信達到一定程度就足以打動這個信念審議者。判斷性信念更是如此。

所以,如果上述論證成立,那么目的論并沒有被沙哈排除掉。從結構上來說,與一般目的論的目的—手段(mean-end)的二元結構不同,索薩的目的論是一種三元結構,即目的—行動者/勝任力—手段(mean-agent/competence-end)。這種轉變的根源在于一般可靠論與德性可靠論的實質區別在于從信念為核心的知識論向行動者為核心的知識論的轉變,相應地,認知評價的中心也從信念轉向了行動者。正如葛雷克指出,“一種‘德性—理論的 ’認知規范性理論是一種根據個人—層次的卓越(excellence)來解釋知識的理論。……就知識而言,S相信真是因為他的信念來自理智德性。因為能力是可靠的傾向,這是一種可靠論。因為能力是個人—層次的傾向,這是一種行動者可靠論。因此,根據當前的解釋,知識和認知規范性要求可靠性,而可靠性的內核就是知道者自身。”[3](P10-11)具體來說,在三元結構中,認知評價可以從兩個維度進行評價,正如本文第二節里所表述的那樣,一個維度是適切的信念,因為熟練而精確,這個維度體現了行動者精確地表征外部世界,從而獲得了真信念。另一個維度是完全適切的信念,在這里行動者的目標既包括精確性又包括適切性,這一維度體現了行動者不僅獲得了真信念,而且展現了勝任力或德性。

總之,對于德性可靠論者來說,可靠性的內核是作為行動者的認知主體自身,因此,基于德性或勝任力的表現規范性實際上是以行動者為核心的目的規范性。沙哈所謂的“目的論兩難”只適用于一般意義上的目的規范性,而不適用于表現規范性。

(二)信念是一種狀態,還是一種表現(行動)

通常,信念被認為是一種狀態,而不是一種表現或行動,因此,信念不應該隸屬于表現規范性,而應該屬于狀態規范性(state normativity)。所以,在這個意義上,索薩犯了賴爾所謂的類型錯誤(category mistake),根本上弄錯了信念規范性的類型。

克里斯曼試圖通過語言學證據表明索薩的射手案例的類比是不恰當的。具體來說,他引入了狀態動詞(stative)和非狀態動詞(nonstative)的語法區分來分辨如下語句的不同語法特征。

1)a.他憑技能射箭(He is shooting the arrow with skill)。

b.因他的技能射中目標(It is hitting the target because of his skill)。

2)a.他正相信著p(He is believing that p)。

b.他正知道著p(He is knowing that p)。一般而言,(1a)和(1b)符合語法規則,而(2a)和(2b)不符合語法規則,兩者的區別在于射擊、擊打等行為是動態的,而信念和知識歸屬則涉及某些非動態的東西。所以,射手案例中的射擊行為不能與信念進行類比。[10](P599)

何宗興認為克里斯曼的語言學證據結論性地證明了信念和知識是狀態,但他沒有證明狀態不能是表現。[11](P277-278)索薩意識到這個問題,他在《判斷與能動性》中文版序言中給出了回應。他的基本策略是不否認信念和知識是狀態,但這種狀態太過能動(agential),因此可以當作一種行動來處理,即可以用表現規范性來評價。假如一個狀態包含了能動性,而且被我們的意志有意地維持,那么它就應該是一種行動。例如,旅游景點中場景的活人雕塑。這個活人雕塑雖然不動,也就是說,他處于雕塑的狀態中,但這種“不動”是有意地維持的,實際上就是一種行動或表現。[12](P1)

何宗興認為這個例子是不恰當的,因為那些表演者維持著(maintaining)一個不動的活人雕塑,而不是成為(being)一個不動的活人雕塑,而后者是一種狀態,而不是一種表現。為了更清楚地說明,他還進一步舉了一個例子:試想一個打扮成自由女神的表演者,在幾個小時的表演之后筋疲力盡地睡著了。這個時候,她處于一種成為自由女神像的狀態,但她沒有在表演。然而,在筆者看來,這種反駁是站不住腳的。只要這個表演者還是這身打扮,身處在表演的場景之中,那么不管是否睡著都在“表演”,就像有些演員在表演睡覺的戲時真的睡著了,難道你能夠說他不是在表演嗎?如果不是在表演,他為什么是在鏡頭下睡著了?實際上這并不重要,重要的是克里斯曼和何宗興都犯了一個錯誤就是狀態與行動的截然兩分。事實上,任何一種狀態的形成和維持都是一種行動,它們都包含企圖(attempt),即有意識的意向行動。你成為和維持一個不動的活人雕塑或自由女神像是因為你企圖(attempt to)進入這樣一種狀態。正是在這個意義上,索薩把企圖視為一種行為(deed),而且是一種基礎行為。[12](P3)

回到克里斯曼的語言學證據。在筆者看來,語言學證據有其自身的局限性,因為日常語言通常只反映了事物外顯的、甚至是粗獷的特征,而不太能夠反映事物內隱的、精細的特征。①與之形成對照的是文學語言,在某些文學作品中,特別是詩詞中,作者通過精心設計和考量讓其語言表達更為精細的、豐富和生動的內容,例如“春風又綠江南岸”中的“綠”非常形象地刻畫了江南的春天景色的基本色調。這一點在中文語境中特別明顯,例如,“武松打虎”,這句話既可以表達武松正在打老虎的行為,也可以表達武松打了老虎的狀態或事件。而英語稍微精細一點,它引入了時態來刻畫狀態和行為的區別,現在時或過去時表示狀態,現在進行時表示行為。但是就連相信和知識也存在反例,克里斯曼自己也舉了一個常見的例子:“他相信(is believing)故事是真的,但當薩麗出現時,他知道(knows)這是一個謊言。”按照語法標準,這里的“相信”顯然是一個行為。但克里斯曼解釋說,這個語句要符合語法,只出現在這樣的語境中:信念是臨時的或不是那種情境結構的一部分。問題在于,信念為什么不可以是臨時的?我們在某個時刻t1相信一個東西,在另一時刻t2不相信或相信其他東西,這不是很正常嗎?如果說因為信念是一種狀態,所以不可以是臨時的,那只能說是一種乞題論證。

語言學證據對于知識論來說不是結論性的,它至多說明信念和知識通常是一種狀態,但并不說明它們不是一種行動。更為重要的是,克里斯曼所訴諸的語言學證據,即時態,只不過在功能上把狀態和行動區別開來,但時態本身并不是狀態或行動的構成部分,因此不能用于證明狀態和行動是兩類性質上截然不同的東西。②威廉姆斯表達了比筆者更積極的觀點。在論述事實與價值的區分時,他說:“那些依賴語言學手段的事實-價值理論學者們把他們的區分帶入了語言,而不是在語言中發現了這個區分。此外,當這個區分被揭示時,我們不應該不合理地期待能夠在非常淺層的語言表面找到它。”具體參看:Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy[M]. London and New York: Routledge, 1985, p.130.最近,克里斯曼自己也意識到語言學證據的非結論性,并試圖訴諸他認為更自然、更傳統的方式回應,即作為一種心理狀態,信念(與考量和推理等心理行為對立)提供了一種強有力的工具解釋我們心靈的跨時間穩定性和以各種方式預測和合理化行動者的行為傾向。[13](P4)具體來說,他認為信念的狀態與相信的表現之間具有重大差異,因為把心靈設想為包含各種持久和穩定的狀態,像硬盤一樣擁有信息的做法具有相當可觀的效用,正如其所說:“欲望概念結合作為具有不同和相互連結的功能角色的狀態,由此,我們擁有一個強有力的模型來預測各種各樣的行動者將會做什么,以及解釋這些行動者在做或已做了什么——就像信念的表現觀似乎要求的那樣,當這些行動者不是動態地尋求一個真之目的時,這個模型似乎照樣工作。”[13](P7)

在筆者看來,這種回應是無效的。功能的不同不代表本質的不同。金剛石和石墨烯在本質上完全相同(都是由碳原子構成),但由于碳原子排列的不同導致功能完全不同③當然,你可以進一步反駁說,金剛石與石墨烯的本質在于結構,但結構往往與功能放在一起討論,而且往往功能先于結構,結構可以視為是實現某種功能的手段。感謝張孟雯提供這方面的思路。。與此類似,信念的狀態和相信的表現可能只是信念在心靈中的不同形態,前者代表著心靈進行推理、預測或據此行動時的形態,而后者代表心靈在探索和表征世界時的形態。從這個角度來看,我們可以回應克里斯曼對“信念瞄準真理”這個隱喻意謂不明的責備,因為這個隱喻實際上指的是信念的后一種形態,當我們表征世界時,我們的心靈是以真或精確為目標的。總之,我們可以把信念與相信的表現理解為同一個東西,如圖所示:

綜上所述,無論是訴諸語言學證據,還是訴諸哲學史傳統,批評者們都不足以證明信念不是一種行動,而且至少不能否認信念之中包含一種能動性或動態性,而表現規范性只需要信念的這一特性。因此,信念是一種狀態還是一種行動的爭議無損于表現規范性之于信念的適用性。

四、知識的價值

如上所述,索薩倡導表現規范性的主要動機是解決知識的價值問題。在索薩看來,信念是一種表現,當它精確時,它是真的,當它證成時,它是熟練的,當它因為熟練而精確時,它是適切的,而(動物)知識是適切的信念。所以,只要適切的表現比單純成功的或熟練的表現更好,知識就顯然比單純真信念、確證的真信念更好、更有價值。

批評者們也承認從表現角度能夠解決知識的價值問題,但由于他們否認信念本身是一種表現,所以,他們不得不提出一些折中方案:一方面,保留表現規范性在解釋知識的價值方面的優勢;另一方面,避免信念不是表現所導致的缺陷。然而,這些折中方案不僅不能像表現規范性那樣自然和直接地解決價值問題,而且它們從根本上是錯誤的。接下來,我們會逐一討論克里斯曼和何宗興的方案,并進一步為表現規范性提供辯護。

克里斯曼試圖通過闡明狀態規范性與表現規范性的推論關系和涉他關系(other-regarding relation)來解決知識的價值問題。在他看來,從個人角度來看,狀態規范與行為規范之間存在推論關系,而從社會角度來看,狀態規范與行為規范之間存在涉他關系:“廣義地來說,這些都是構成探究實踐的行動。作為狀態規范,與信念相關的認知規范與作為行為規范的探究相關的規范之間通常存在推論關系。……廣義地來說,這些都是構成教導實踐的行動。我的建議是,作為狀態規范,與信念相關的認知規范與教導實踐相關的規范之間存在一種涉他關系。”[10](P609)

克里斯曼認為我們只能在信念的狀態規范與探究和教導的行動規范之間關系的反思中才能理解知識與信念之間的價值差異。為了在一個共同的環境中理解他人并與他人合作,信念和知識是我們需要保持的兩類最為重要的認知狀態。我們每一個人所擁有的信息都是殘缺不全的,因此,我們需要彼此共享信息,拓展我們的信息,從而更有利地生存和繁榮。我們的信念和知識能夠很好地勝任這個任務。所以,信念和知識的獨特價值恰恰依賴于它們不是一種表現,而是一種更有利于我們依賴的狀態。從這個角度,知識比單純真信念更好、更有價值,不僅因為諸如擁有關于食物的知識當然比擁有食物的信念更有用,更有利于我們的探究和教導實踐。[10](P610-612)

在筆者看來,克里斯曼的方案很有說服力,但不能令人滿意地解決知識的價值問題。一方面,這個方案即使成功了,至多證明知識比單純真信念具有更多的工具或實用價值,并不能揭示它們之間的認知價值差異,而這才是價值問題的提出者真正關心的東西。另一方面,這個方案實際上也不能證明知識比單純真信念具有更多的工具或實用價值。因為根據這個方案,克里斯曼要么預設知識與單純真信念在認知上是不同的,那么實際上他已經預設了它們之間的認知價值差異,這就是導致第一方面的問題;要么預設知識與單純真信念在實用上是不同的,那么這會導致乞題論證。所以,克里斯曼的方案會陷入兩難困境之中。

何宗興提出了另一個方案,試圖在索薩與克里斯曼之間尋找一種折中之道,揭示知識獨特的認知價值。他認為認知規范性的對象應該是認知表現,而不是信念。當我們評價知識的價值時,我們所評價的是認知表現之為認知表現的價值,而不是信念之為信念的價值。根據德性知識論,知識是適切的信念,這意味著因為一個信念是根據適切性而被評價的,所以它是作為表現而不是作為信念被評價的。所以,知識之所以比單純真信念更有價值是因為知識具有額外的認知勝任力價值。

這個方案的最大問題是不融貫,因為他一方面主張信念和知識是狀態,不服從表現規范性,另一方面卻用表現規范性來解釋知識的獨特價值。造成這種不融貫的原因在于,他試圖把知識視為一種可以用表現規范性進行評價的狀態,然而這就會導致一個問題,如果狀態和表現屬于兩種不同東西,那么一種狀態如何能夠根據表現被評價呢?更通俗地來講,例如,某人手里握著一把柴刀與某人拿刀砍柴,砍柴的規范性不能用來評價前者,而只能用于后者。所以,這個方案解釋要成功,它必然已經承認信念至少在可以用表現規范性評價的意義上是一種行動,而不僅僅是一種狀態。而這一點與他關于信念和知識是一種狀態而不是行動的基本立場對立。

實際上,在解決價值問題時,我們不能把信念的價值和認知表現的價值割裂開來,它們是同一種價值的不同層次。在信念階段,實際已經有某種勝任力在發揮作用,其功能在于把來自這種勝任力的自信(confidence)固定在一個與其可靠度相當的程度。索薩認為這種勝任力至少包含兩個方面:1.僅僅基于足夠自信的斷言策略;2.當處于那種狀況和情境時,足以獲得和保持那種自信度的能力。[6](P90)換言之,信念是一種通過勝任力運作形成并維持的狀態,這種狀態以斷言的形式呈現出來,而斷言是一種意志控制下的獨特行動。基于這樣的分析,知識之所以比單純真信念更有價值,不是因為知識擁有除了真信念的價值之外認知表現的價值,而是因為知識是比單純真信念更有價值的認知表現,也就是說,作為認知表現,它們的價值是不同的。

五、結語

從分析路徑來看,當代知識論主要采取還原論路徑,即把知識還原成一些更基本的成分,例如信念。而當代知識論在處理信念時總是在兩條路徑之間來回擺蕩:一條就是笛卡爾式路徑,把信念形成視為一種行為,權衡相信的選項然后做出理性的選擇;另一條就是可靠論路徑,把信念形成視為像消化食物一樣的生理過程。

然而,這兩條路徑有各自的問題。第一條路徑的缺陷在于它忽視了我們的絕大多數信念實際上不是自由選擇的結果,而第二條路徑的缺陷則在于它無法解釋為什么我們可以從道義角度評價人們不由自主地相信的東西。同時作為一個笛卡爾主義者和可靠主義者,索薩試圖在兩條路徑之間尋找一條中立之道,即試圖把兩種處理信念的方式結合起來,使之避免兩者各自的缺陷,從而更好地揭示信念和知識的本質和價值。概言之,信念是一種表現,隸屬于表現規范性。同時,信念又可以區分為判斷性信念和功能性信念。由此,一方面,追隨笛卡爾的傳統,判斷性信念是我們完全自由的選擇,受我們的意志控制,因此很自然地可以對此進行規范評價。而另一方面,追隨可靠論的傳統,功能性信念類似于心臟跳動這樣具有某種功能,能夠實現某個(生物)目的,雖然它們是大程度上是一種機制性的產物,但同時又并非像自由落體那樣是完全消極的,因此,廣義上也可以視為是一種表現,從而把它納入規范評價的范圍之內。

總之,相對于笛卡爾傳統和可靠論傳統,基于勝任力的表現規范性能夠更全面地揭示不同種類信念的規范性,使之統一在相同的規范框架之下,知識亦如此。在這個意義上,表現規范性是一種更好的認知規范性。