以從統計圖分析數據的集中趨勢為例

張燕

如何培養學生的數據分析觀念,新課程標準將統計與概率作為重要的學習內容,現在我以《從統計圖分析數據的集中趨勢》為例進行說明.首先通過選擇合適的素材。數據分析必須面對一堆數據,人人都都有可能感覺枯燥乏味。通過學生自己小組合作制作直觀的統計圖,讓學生感受數學的規律性和奇妙,讓孩子“親近”數據,加強孩子對數據分析觀念的培養。

一、培養統計意識是學習“統計與概率”最重要的目標

“統計觀念”的首要方面是能有意識的從統計的角度思考有關問題,因此教師要重視學生統計意識的培養。

教材選取了與同學們日常生活密切相關的內容,為了讓孩子真正“親近”數據,在教學中我以教材為本分成多個小組進行收集數據的活動,讓學生以課前活動的形式親自通過收集數據,整理數據,與本節課的分析數據,作出合理的決策構成分析數據觀念全過程;

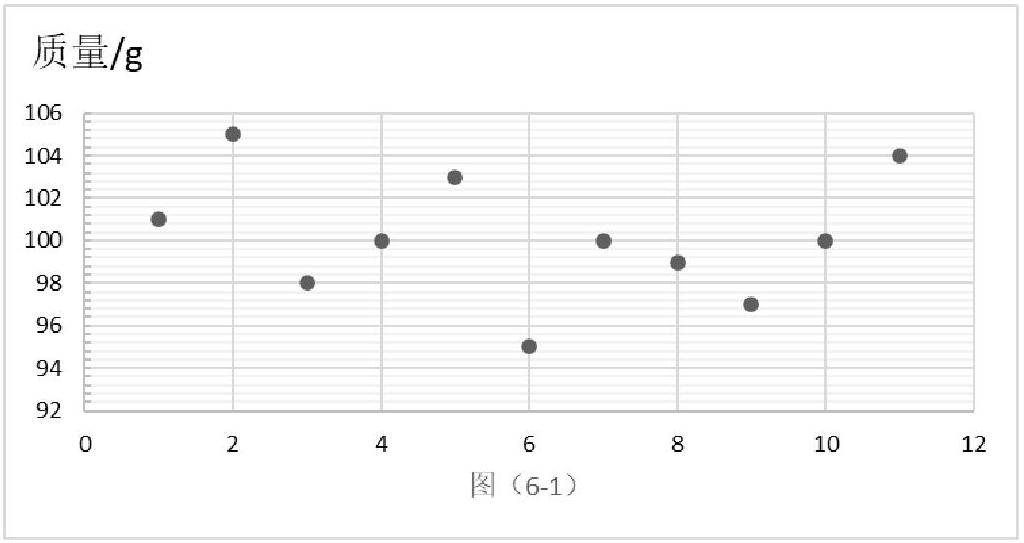

設計面包的質量是否達標。通過觀察統計圖(圖6-1)了解面包質量的眾數,估計出這樣一個面包的平均質量。這個素材與學生的生活密切相關,又是小組同學自己收集整理的統計圖,很容易引起他們的共鳴,從而激發學生數據分析的興趣,使學生愿意參與到數據分析活動中來。

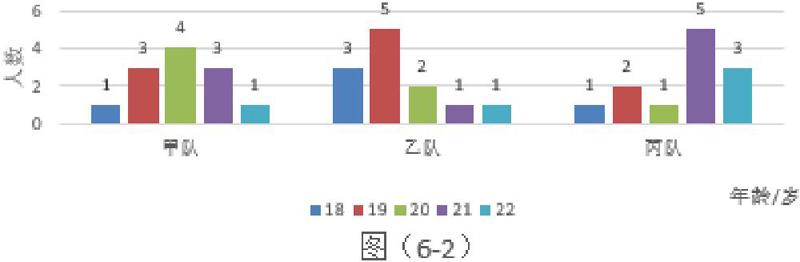

接著在議一議中,選取甲、乙、丙三支青年排球隊各有12名隊員,通過年齡情況設計條形統計圖(6-2),讓學生利用條形統計圖設計折線統計圖和扇形,分別看出三支球隊隊員年齡的眾數、中位數、平均數,并鼓勵學生大致估計三支球隊隊員的平均年齡并進行比較。通過這一活動激發學生思考的欲望,感受各種統計圖特點可以反映眾數、中位數、平均數。

二、讓學生感受到數據分析的現實意義

初中生在實際生活中體會進行數據分析是有價值的、必要的,有的問題不進行數據分析就就解決不了問題;激發學生積極投身學習活動中,引導學生發現數據背后的信息,對數據的分析產生興趣,從而培養學生的數據分析能力。在議一議中,三支青年排球隊隊員的年齡都是從18歲到22歲,讓學生思考、討論為什么挑選隊員時挑的是這個年齡段的人,而且為什么19歲到21歲的人居多。無需有準確的答案,讓學生自由發言。學生通過反思數據可以感受到這個年齡段的身體在精力、爆發力等特點,可以說是人一生中最精神的一段時間,也可以感受到球隊對年齡的需求,并延伸到籃球、足球等等體育項目。如:籃球球星姚明雖然籃球技術好,但身體年齡到了只能退役。從而讓學生領悟到:每個年齡段都有自己的正事要做,也是完成某項事情的高峰期,作為學生珍惜當下青春成長高峰期。

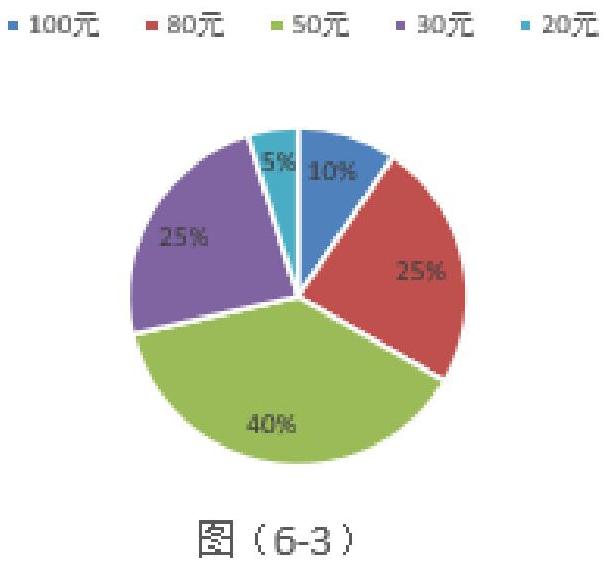

做一做環節中。通過觀察設計扇形統計圖(圖6-3),對購買課外書數據的分析,讓學生根據大多數人零花錢的總數與購買課外書的花費進行比較,可以感受到被調查的學生的購買課外書的情況,從而也可以反映學生是否愛閱讀,是否自主學習以及學生知識面的寬廣程度和學生的本身素養程度,還反映學生學習上的精神狀態等等。從而達到了提升學生對數據的認識和理解。

以上關于“面包”“球隊”“課外書”發生在孩子身邊的例子分別用折線、條形、扇形統計圖表示讓學生感受不同的統計圖的特點,選擇不同的背景,選擇不同的方法,從而培養學生思維的邏輯性、歸納能力,讓學生感受到數據分析的現實意義。

三、培養數據分析的能力,感受數據分析觀念的魅力

培養數據分析的能力數據分析不僅只是計算和畫圖,是一個復雜的思維統籌過程。數據分析的過程應該把重點放在分析數據的統計上。因此,教師要激發學生自己想辦法,發現生活中的活動情境,在活動中逐步形成統計觀念設計方案。如:教材做一做:小明調查了班級里20名同學,本學期計劃購買課外書的花費情況繪制成了扇形統計圖、條形統計圖,通過讓學生比較看圖,1.感受不同統計圖會的信息的不同特點,找出想要的信息:眾數、平均數等,再思考若不知道調查的總人數,你能否求平均數?故設計一個來源于學生調查整理的熱點“商場優惠”的問題。讓學生感悟到我們做統計的是為了解決問題而來。通過數據分析,學生從中提取相關信息,發現數據的本質規律,最終運用這些知識解決實際生活中的問題,感受數據規律的美,數學就在大家身邊。

分層作業,讓不同的學生有不同的發展,培養學生不同層次的能力。

1.必做題:教材課后習題

2.選做題

調查作業:了解你所住京基御景社區(或)家庭中最感興趣的事情進行調查(如電費、水費,煤氣,上網)。

小敏、東東和春曉各自選擇對社區家庭最感興趣的事情進行調查(如電費、水費,),設計研究方案,確定研究目標,寫出報告。

課后反思與評價:

1.本節課教學目標明確,重點突出,教學過程設計螺旋式上升,可見,教學設計注重了生活的趣味性與知識性邏輯性相結合,讓學生感受生活中數學,貫徹“做中學”的教育理念整節課下來,能以學生為中心,自主合作,構建數學模型。

2.教育理念創新。通過學生自主學習,培養學生的學習情感和探究精神。設置聯系生活實際的數學問題,讓學生感受到生活中的數學,培養學生學以致用的良好習慣,激發學生的學習興趣,充分地讓學生感悟數學的本質,積累數學活動經驗,培養孩子數學直觀、數學建模等核心素養。

3.知識網絡建構流暢,自然生成。通過課前準備的一系列數據,從課前數據的調查到課堂數據的處理,從問題串;面包的質量如何判定達標?為什么挑選隊員時挑的是這個年齡段的人,而且為什么19歲到21歲的人居多?根據大多數人零花錢的總數與購買課外書的花費進行比較分析哪一層次的學生愛學習?將問題引向深入,經過同學們的認真整理和數據分析,使他們獲取了三個統計圖的整體認識(它們都是表示數據集中趨勢的統計量),并體會利用這三個統計量做出合理決策。于是知識體系的建構在自然生成中誕生。而藝術化的板書也為課堂增色不少。

4.注重小組合作、共同探究。我們知道,學生合作學習中,很多時候學生的學習是淺層的,整節課教師的適時點撥和引導,要關注小組討論的細節及時對小組進行調控,及時診斷與處理問題。當學生和小組面臨問題時,比如統計圖細節的設計,及時對學生進行幫助,并將不規范的統計圖及時矯正,真正成為學生學習的合作者和引導者。

5.本節課設計了一定的分層次開放性作業,這給學生留下了充分而廣闊的空間,通過放性題目的探索,發展了學生的創新意識,通過開給學生一個充分展示自我的機會。

教學是一門缺憾的藝術。這節課,雖然亮點璀璨,但我認為也有一些值得商榷的地方,比如小組合作時,是否給學生更加充分的及時雨課堂現實的矛盾,我們都知道,有深度的思維需要充分的時間支撐;當學生的思路與老師的思路有分歧時,老師是否不要著急告知學生正確答案,讓學生來體會“錯誤的美麗”有時也很精彩;板書是否可以留下空白,讓學生補充完整;對學生的評價是否可以更加全面,多一些各種評價,及時關注學生的反饋情況,以及進一步提高課堂的駕馭能力。總之,每一節課都是遺憾的美麗。

總之,《從統計圖分析數據的集中趨勢》的課堂教學重點關注統計的過程、統計的意識的引導學生開展回顧與探究活動,通過統計圖的分析,數據集中的趨勢讓學生進一步體會了平均數、中位數、眾數的區別和聯系,在具體情景中將數學的核心素養貫穿于數據分析中,讓學生在主動學習中感受生活中的數學,感受數學的興趣和價值。讓學生自主形成科學的知識架構。