鹿島監獄,夜半風箏

攬下了監獄圖書管理員的活兒后,我決定去鹿島參觀一下波士頓的古老監獄。盡管這座監獄現已停用,但我還是希望它的建筑能透露一些歷史。與大部分建筑不同,監獄就是它自身的建筑藝術,形式即意義。

我知道它大致的歷史。19世紀40年代,波士頓南部地價上漲,市政府將監獄從南區遷至波士頓港區。它像一艘滄桑的大船,勉強維持著,一直用到1991年,是全美連續使用時間最長的監獄。大家都對鹿島持鄙視的態度,但對于獄警、職員和犯人來說,在鹿島的歲月像一枚老舊的榮譽勛章,標志著你是一個危險人物——19世紀的一條硬漢,能在原始叢林的競爭中存活下來。

鹿島監獄有“無人島”的惡名。在那里,他人即敵人,經常停電斷水,“野生動物”在走廊里亂竄,犯人和獄警用“叢林法則”解決爭端,他們總是說:“那曾經是一座監獄島。”監獄不是關鍵詞,“曾經”才是。

今天,鹿島有兩大功能。它是美國第二大垃圾處理廠所在地;另一個功能是無名墳場,埋葬了近5000具無名尸骨。總而言之,它是一個占地210公頃的島,四面是為抵御海平面升高而筑高的防波堤壩。島上的空氣充滿了甜腐的氣味,時而摻雜著一絲咸味,從東面吹來。在陡峭的防波堤下面,是布滿細沙和碎石的海灘,每當冷灰的海浪拍上來,迸出碎玉般的浪花,它似乎就會往后退一些。在這里,大西洋灰藍色的海面會在你面前無邊無際地展開來。

鹿島監獄的故事從自然史開始。起初,這里是有鹿的。在早期的歷史中,這座島是天然的庇護所,鹿群逃到這里,躲避內陸的餓狼。它們如何上島,至今成謎。后來,它成了馬薩諸塞灣殖民地居民的公共森林,男人們會劃船到島上伐木、獵鹿。很快,島上就無木可伐、無鹿可獵了。從此,人類的歷史開始了。

鹿島是新歐洲移民居住地以外的地方,一個法外之地,一塊山城外圍的魔鬼領地,一片海盜、惡棍、絞刑犯、罪犯、災民和被流放者的猖獗之地。對納提克印第安人來說,鹿島是絕望的放逐之地,是17世紀的集中營。1675年,菲力浦國王之戰爆發,驚恐的英國殖民者將納提克人和其他戰犯拘禁在鹿島,約500人在饑寒交迫的寒冬中死去,有男人,有女人,也有兒童。

在19世紀,一旦在波士頓日益擁擠的貧民窟或中央公園里發現任何身患重病的無家可歸的愛爾蘭移民,就會將其遣送到鹿島隔離,防止霍亂和斑疹傷寒擴散。有些人還在移民船上,還沒踏上美國的陸地,就被直接移送過去,成了島上的一座無名冢。

就在這片寫滿人類苦難的土地上,19世紀40年代,監獄破土而出,不斷壯大;而后日漸衰敗,來到20世紀末,走向終點。鹿島監獄建成之初,美國作家霍桑如此回溯全波士頓的第一所監獄:“新殖民地的開拓者們,不管原先想建立什么樣的充滿美德和幸福的烏托邦,總要劃出一塊未經開墾的地來當墓地,再劃出一塊來蓋監獄,這兩樣在開辟之初都是必不可少的。”監獄和墓地,證明了烏托邦之虛妄,而鹿島兩者兼備。

最初,人們將它視為一座美麗卻被詛咒的小島,庇護與囚禁之間的拉鋸,貫穿于其整個歷史的始末。這個地方究竟是庇護了它的居民,遠離人間險惡,還是禁錮了危險的居民,不去危害人間?

實際上,它是通往遺忘的一個小站,是無望之人的人間煉獄。鹿島像是一座發現于古城門、橋洞和長亭廢墟之中的中世紀監獄,原是通往某地的歇腳點,卻迷失在荒蕪中。幾百年來,波士頓的邊緣人就住在這個失落之地,將整座城市的美景盡收眼底,卻永無立錐之地。

城里也有人望向這里。這座注定毀滅的小島,在它黑暗的陰影下,也許還有悲傷不息的引力下,西爾維婭·普拉斯在溫斯羅普的約翰遜街長大了,那是離島最近的居民區。在那里,她的“風景不是大地,而是大地的盡頭,如山巒般綿延起伏的大西洋波濤,冷冷的,咸咸的”。她所見到的風景,她反復使用的隱喻,是鹿島。在詩歌《雪莉角》中,普拉斯描寫了破敗凋敝的鄰居,那座監獄島的困境,被“洶涌的海水”圍困,被“肆虐的海浪”侵蝕,在“大海的沖刷”下,一點一點被蠶食,不復往日的風貌。

普拉斯于1959年寫下《雪莉角》,那一年她和泰德·休斯去溫斯羅普,到父親的墓地祭拜。8歲那年,父親的猝死成了她人生最大的創傷。直到這一天,她才終于敢去墓地看他。她在日記中寫道,到了墓地的時候,她感覺自己“受到了欺騙”,那里的墓碑都很丑,墳墓挨得很近,“仿佛死人們臉貼著臉,睡在救濟院里”。她恨不得“將他挖出來,只為證明他活過,而且真的死了”。她懷著向來古怪的好奇心想:“他會離我多遠呢?”4年后,普拉斯在她的廚房里用煤氣自殺了,她把她和孩子們之間的門窗全封死,就像《雪莉角》中描述的:她在溫斯羅普家里的廚房中用“木板釘死的窗戶”一樣。

20世紀90年代初,所有人撤離了鹿島監獄,廢棄的設施周圍豎起了巨大的圍欄。冬天的寒風從大洋上呼嘯而至,吹進空蕩蕩的樓道,穿堂而過。然后,人們拆除了監獄。拆下的殘磚斷瓦,混著泥土,堆積成山。監獄成了最后一個被埋葬于鹿島的無名孤魂。這個陡峭的人工山丘,橫亙在大陸和垃圾場之間,勉強擋住了后者。今天,舊監獄只是一個墳丘。在考古學意義上,它是一個土墩墓,一個臺形遺址。

這是紀念監獄的一種方式。

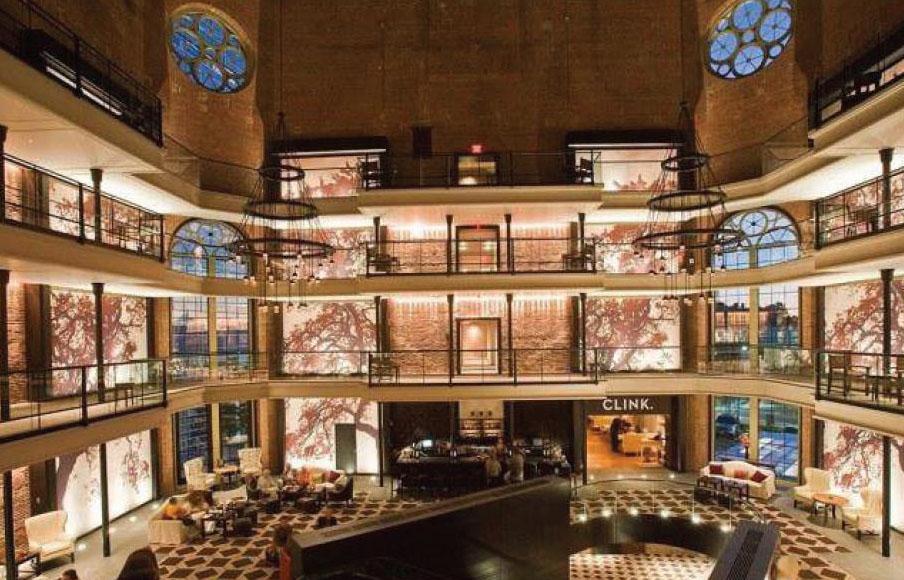

城市另一頭的自由酒店,有著相似的歷史軌跡。這是一家豪華四星級酒店,2007年開張時,打出了一句超前的廣告詞——“浪漫囚居”,用粗俗的奢華裝扮罪惡的歷史。酒店建筑的前身是查理街監獄。1851年至1991年,等待判刑的拘留犯會先被關在這里,之后再移送鹿島或其他監獄。這幢建筑“多姿多彩”的過去和“莊嚴肅穆”的風格是酒店公關人員精心策劃的賣點,迎合中產階級對所謂真實的地方特色的追求,即那種在高房價區隨處可見的紅磚房。

酒店將這段歷史粉飾成高檔卻庸俗的藝術,從各種自以為高明的名字中就能看出:酒店的名字叫“自由”,餐廳的名字叫“囚室”,雞尾酒吧的名字叫“不在場證明”,這些都保留著監獄牢房的痕跡。

這樣的“高級趣味”服務是經常來圖書館的那些皮條客能設計出來的東西。15世紀時,歐洲的小貴族與囚犯同住一座城堡。和他們一樣,自由酒店的暴發戶與這座城市最卑微的人,共享一個地方,共享一段歷史。他們迫切渴望的是:將階級差異變成高檔奢侈品,凸顯他們在某一(高大上)階層的社會地位,與和自己毫不沾邊的階層(罪犯)拉開距離。對于自由酒店的顧客而言,鑲著木板的“囚室”什么也不是,只是一個吃僅有4顆蘑菇的沙拉的地方。

為了讓這包羅萬象的體驗更加完善,酒店“屈尊降貴”地承擔起守護此地的責任。酒店的發言人堅稱,拆除這樣一棟歷史建筑是“可恥的”,他們“有責任銘記這段歷史”,還指出將其重新投入使用,才是“綠色”之舉。

將痛苦、暴力和心碎包裝成資本家高檔的庸俗藝術,這也是紀念監獄的一種方式。

監獄總能成為好的廢墟。教堂、廣場、劇院哪怕廢棄了,仍保留著往昔的壯麗,但要說是廢墟,它們名副其實嗎?一所監獄廢棄了,就只余破敗腐朽,這才是貨真價實的廢墟。當一所監獄使用的年頭越來越長,年久失修,擁擠不堪,設施條件也越來越糟糕時,它反而更有監獄的樣子。當粉飾過的墻墻皮剝落、漏水、發霉、腐朽,它反而露出了更真實的面目。等它迎來最終的衰敗,它才真正實現了全部的潛能,成為徹頭徹尾的監獄:一個垃圾場。也許反過來說“廢墟是好監獄”更為貼切。

盡管現在破敗不堪、棄置不用,但監獄大樓在設計之初,都考慮了持久性。不管在哪個社會時代,監獄都是最結實的建筑。在考古發掘現場,它們常常是唯一完好的遺跡,或保存最好的遺跡。在這個意義上,監獄中了自我紀念的魔咒,就像希臘神話中悲慘的提托諾斯,他們是自己的紀念碑,長生不滅,衰而不死。

有時,考古學家發現了一座堅固的古代建筑,但苦于面目全非,難以確定它是金庫,還是監獄。財寶和囚犯是社會財產的兩極,鎮守的森嚴程度卻是相同的。二者都極具價值,值得最高的關注。正因如此,才難以區分。

考古發掘中另一個容易與監獄混淆的是墳墓。監獄廢墟很容易被誤認為墳墓。這種混淆并非巧合,不是因為二者在結構上的相似性,而是這之外的東西,一種精神上的血親:監禁的法律基礎之一是“剝奪公權”。

在剝奪公權法問世之前,在世俗監獄出現之前,懺悔室早已存在于世,犯戒的僧人會被送進這里,面壁思過。歷史上,一些僧人、貴婦或犯人為了逃避肉體上的酷刑,自愿終身囚禁在修道院內,然后舉辦葬禮。懺悔室就是活人墓,這不是比喻——囚禁其中的人永不得現身人間。它就是現代囚室的原型。

一所監獄留下的遺跡,哪怕被成功地辨別出是監獄,也不能帶來更加清晰的答案,反而加深了監獄存在的根本矛盾。它的功能是實施“報復”,還是“回歸”本善?是懲罰,還是改造?現代社會對監獄的爭論,其實并無新意,古已有之;與其說是爭論,不如說是謎團。這種矛盾被封印在歷久彌堅的遺跡中,無言地述說著一個自相矛盾的故事:這里是懲戒之地,也是庇護之所;住過圣人,也住過罪人;是金庫,也是下水道;是一個通往烏有之鄉的驛站,也是一座活人墓。

晚上11點過后,結束一天的廢墟之旅,我回到了活生生的波士頓監獄。這個時間點過來,似乎有些不合時宜。但我想要找一本書,這個時間只有監獄的圖書館是開著的。

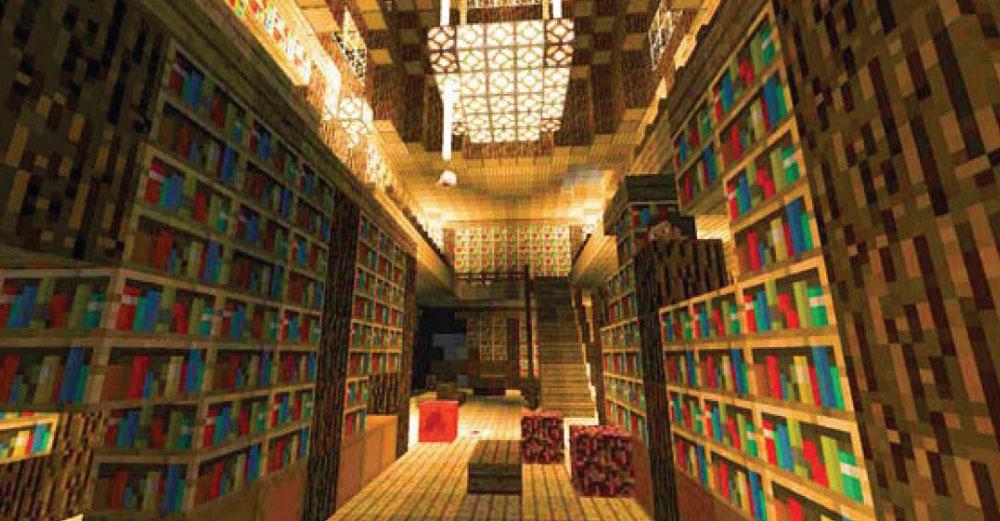

走廊里安靜得瘆人,月光在操場上投下扭曲的影子,通風井中傳出令人心慌的悶響。我原本以為會有更嚇人的,結果卻沒有,經過幾次心理建設后,也就不那么害怕了。我走進位于3號樓的圖書館,按下電燈的開關,這是個小小的開關,卻允許我去履行最綿薄的法律義務,即那句來自19世紀監獄的規定:“應在白天為囚禁之人提供光明,讓其每日清晨至少閱讀一個時辰。”整個圖書館瞬間灑滿了灰白的燈光,安靜得異乎尋常。圖書館永遠也不會寂寞,即使你希望它如此。

在這一天里,我看到了鹿島令人恐懼的空曠,看到了自由酒店更加令人恐懼的繁忙,突然對這個有血有肉的地方心存感激——古代的監獄可沒有圖書館。

我來到放著普拉斯著作的書架。我正考慮撤掉這個專架,永遠撤掉。在我眼里,設立專架只有一個簡單的用途,就是讓流行作家的書更好找,方便讀者。書好找,看書的人就多了,這是圖書館的信條。但我可能是在幫倒忙,為普拉斯設置專架,反而助長了囚犯對死亡的崇拜。身為監獄的圖書管理員,服務于一群脆弱的特殊人群,或許我不僅有責任幫助他們找到想看的書,還要防止他們看某些書。

這個想法令我不安:我是什么人,竟可以決定別人可以看什么書?我的工作職責不是審查圖書內容。然而,我明知專架上擺著一本她的詩集《埃里厄爾》,其中有一首叫《切指》的詩里寫著:“真刺激——/是我的手指頭,不是洋蔥頭/幾乎被一刀切沒了/只剩鉸鏈般的關節/只余一層皮……/我病了/吞了一粒藥去殺死它/那薄薄的/如紙般的感覺……”我還能安然入睡嗎?監獄里的審查官有權下架任何煽動暴力的圖書,但《埃里厄爾》這樣的書永遠不會引起他們的注意。不能因為《埃里厄爾》是藝術,就覺得它不危險。相反地,它可能后患無窮。在我的圖書館里,有邊緣性格的女人,有自殘的女人,有自殺成癮的女人。某一天,她們可能會將普拉斯視為上天派來的使者,指引她們走向自我毀滅的道路。也許我有責任不讓她們看到這些詩,也許讀過之后反而對她們有幫助,也許我應該在課上教這些詩,也許我不該瞎操心……我不知道怎么做才是對的。

我快速地翻閱普拉斯的傳記。當把書合上時,我猛然想起這個時間點為什么非來這里不可。我想看一個真實的圖書館,觸摸一本真實的書,而不是網絡上的虛擬物。方才我讀的那本書,和館內許多書一樣,夾著一張字條。那是一只“風箏”,一只給我的“風箏”,如果我愿意這么想的話。翻開它的那一刻,我就知道這只“風箏”,將會被放入我細心整理的監獄檔案里,讓檔案慢慢地越積越高。

這天晚上,我看到的那張字條,是某個悲慘的普拉斯在館內留下的殘言破語:

親愛的媽媽:我的生活是后面就沒了。一句寫了一半的話,沒有賓語,沒有結尾,沒有落款;一段迷離的人生,沒有窮盡,無語言說,不限結局;一封不曾寄出的信,寫不盡無限空白,寫不盡人生況味。這也是紀念監獄的一種方式。

(摘自四川文藝出版社《監獄里的圖書館》? ? 作者:[以色列]阿維·施泰因貝格? ? 譯者:張玫瑰)