倫敦高街書店的悲歌

3年前我剛來倫敦,第一次逛我家附近的高街——High Street(相當于社區商業街),發現了這家叫Chener Books的書店。

這是典型的英國老書店。臨街是寬大的玻璃櫥窗,窄門僅容一人通過,木質門框和窗框都漆成綠色。那天傍晚走出一個老漢,慢條斯理地鎖門。我意識到這人是老板。他有點駝背,舉止透著老紳士的沉穩,披散及肩的白發又增加了幾分老嬉皮士的味道。下午5點的陽光還很強烈,反光令我無法看清櫥窗里面。老漢看到我的東方面孔,遲疑了一下,終究沒說什么,轉身走了。

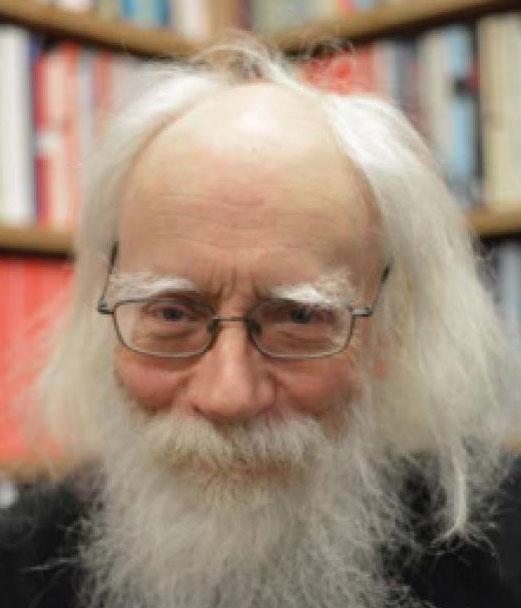

幾天后我收到一份社區雜志,在關于高街的文章中,碰巧有Chener Books的介紹。那須發皆白的老漢叫約翰·肯尼迪,跟美國總統同名。他在本社區出生長大,大學畢業做過幾年公務員,1978年開了Chener Books,1983年書店搬到現址就再沒變過。他固執、有個性,自稱20世紀男孩。高街每天在變,他的書店卻一直保持上世紀的模樣。

我想這又是一個英國怪人的故事。新聞說,英國的獨立書店從10年前的3000家已經銳減了2/3,大多數書店都面臨困境。這和中國的情形何其相似。人們習慣了在網上購買折扣書,書店開始賣咖啡、泰迪熊、馬克杯。一個時代已經結束,像Chener Books這樣只賣書的書店越來越少。

改天我特意進書店蹓了一圈。三面墻全是書架,書從天花板一直排到地面,房中央是堆滿書的大木桌,木桌和書架之間的通道只容一人通過。木板地吱吱呀呀。靠近櫥窗是辦公區域,一張辦公桌、一把脫皮的轉椅、一臺老電腦。書店透著一股老氣。等到須發皆白的老漢從書堆里鉆出來,我才發現里面居然還隱藏著一個儲量豐富的童書區。英國的兒童繪本太貴了,動輒六七英鎊起價。外屋的成人書對我也沒吸引力。我在中國曾經抽風買過幾本英文書,從沒讀完。來到英國終于意識到,中文才是永遠的鄉愁。

我待了一會兒就離開了,甚至沒和老漢打招呼。以后也沒有。不久我在高街的慈善商店發現有大量的二手兒童繪本出售,好幾次我都趕上4本1英鎊甚至8本1英鎊的好事。我大量買回家給女兒看,省去了很多銀子。后來我辦了借閱卡,可以在社區圖書館隨時借新書,連慈善商店也很少去了。我熟悉了高街、熟悉了倫敦,生活逐漸走上正軌。

幾乎每天我都會經過高街。我經常看到書店櫥窗旁的桌椅空著。老漢很少坐在那里,而是在各個角落溜達,要不和顧客交談,要不在把某本書從書架上抽出,或者把書插入書架。

高街上的商家如走馬燈一樣更換。印度人的超市關張了。新開了一家全是白人大廚的壽司店。我在兩家中餐館都叫過外賣,其中的劉先生餐廳在去年黃了。我們發現了一家好吃的冰激凌店。我還曾頻繁光顧高街的藥店去買止咳糖漿——我到倫敦的第一個冬天水土不服,總在夜里咳嗽。我開始懷念北京。

我為新生活奔忙,很長一段時間忘記了Chener Books的存在。有一天我發現櫥窗后面坐著一位40歲左右的女人,才意識到很久都沒看到老漢了。等我有機會走近這家書店,發現櫥窗里擺著老漢的照片,下面寫著“約翰·肯尼迪,1951—2018”。一打聽,老漢在去年5月去世了。

我查了本地的社交網絡,只發現零星的哀悼。死因未詳。老漢唯一舍不下的就是開了40年的書店。去世前,他用十分慷慨的價格把書店轉讓給了一位女詩人,希望書店可以一直保留下去。女詩人十年前在他的書店干過兼職,就是如今坐在櫥窗后的女人。

忙碌的生活中,也許我錯過了一些真正的故事。我再次推門走進書店,還是老樣子。沒有賣咖啡和泰迪熊,也沒有賣馬克杯或日歷。從天花板到地板全是書。和很少坐著的老漢不同,女詩人總是坐在辦公桌后面,老電腦換成了小筆記本。桌上擺著一小盆綠植。脫皮的轉椅換成了新的。她敲打著鍵盤,抬起頭淺淺一笑。

高街依舊忙碌。Chener Books櫥窗里,一直陳列著須發皆白的老漢戴著厚片眼鏡的相片,似乎在守護著他心愛的書店。

(摘自上海譯文出版社《倫敦的25封來信:英國現場觀察》? ? 作者:楊猛)