上黨地區(qū)三嵕山神信仰沿革考

許靜

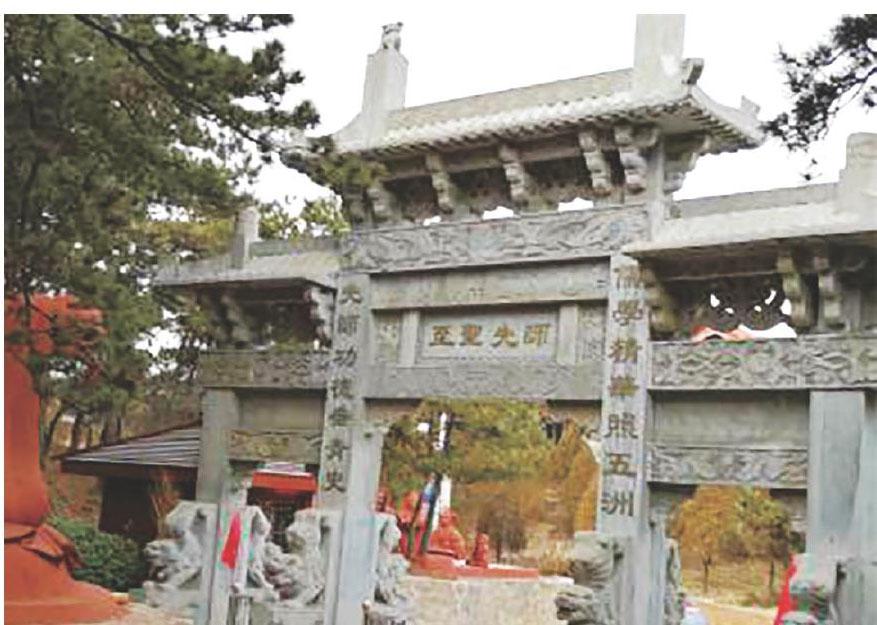

三嵕山(俗稱(chēng)老爺山)位于今屯留區(qū)境內(nèi),因其宗教文化而得到各方的關(guān)注。“嵕”的釋義是有一座山有多個(gè)山峰,三嵕山即三峰所聚之意。東峰麟山是道教三嵕山神廟所在地、佛教金禪寺位于西峰靈山、南峰徐陵山是儒教先師廟。三嵕山神信仰流傳至今,從單純的山神信仰到羿神話(huà)的附會(huì),再到老爺山上佛道儒三教鼎立,經(jīng)歷了一個(gè)漫長(zhǎng)的時(shí)期。

上黨地區(qū)獨(dú)特條件的催生

自然地理環(huán)境是人們選擇定居點(diǎn)的重要考慮因素,上黨地區(qū)獨(dú)特的自然地理環(huán)境是三嵕山神信仰產(chǎn)生的重要條件。

上黨地區(qū)位于黃土高原,地勢(shì)高峻。但其南部和東南部有太行山,北部和西北部有太岳山、西南部有中條山將其環(huán)繞形成上黨盆地。三面環(huán)繞的地形使得外面的事物不容易流傳進(jìn)來(lái),于是本地神代代口口相傳,三嵕山神就這樣逐漸形成并發(fā)展起來(lái)。另外是以農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)為主的民眾對(duì)風(fēng)調(diào)雨順的美好愿望。三嵕山位于長(zhǎng)治屯留區(qū)縣城西北方,氣候上屬于暖溫帶半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候,夏季本應(yīng)該天氣溫?zé)幔涤炅看蟆5捎谔猩降淖韪簦奶旖涤炅坎⒉欢唷M土魧儆谵r(nóng)耕區(qū)域,對(duì)天氣有著較強(qiáng)的依賴(lài)性。三嵕山神被賦予的致雨司暴,預(yù)防干旱、洪澇、冰雹等職能,恰好迎合了當(dāng)?shù)厝藗兊男枨蟆?/p>

另外,悠久的歷史孕育了三嵕山神的產(chǎn)生。長(zhǎng)治是一座歷史悠久的城市。公元前348年,周顯王在位時(shí),韓國(guó)首次在這里設(shè)置上黨郡。后唐高祖李淵把上黨郡更名為潞州。自此基本使用潞州一名。歷史縱橫間不乏有文化興盛的時(shí)期,為三嵕山神的產(chǎn)生、傳播提供了條件。

老爺山是三晉通衢的必經(jīng)之路,從老爺山向南出發(fā),途徑晉城,到達(dá)河南,與中原地區(qū)相接。這也是三嵕山神信仰一經(jīng)產(chǎn)生便得以迅速向南傳播的原因。

三嵕山神信仰的歷史淵源

后羿射日的神話(huà)流傳已久。相傳在遠(yuǎn)古帝俊時(shí)期,十日同出,人間大旱,民不聊生。太陽(yáng)原來(lái)是帝俊和羲和的十個(gè)兒子,本來(lái)應(yīng)該輪流出來(lái)當(dāng)值,東出西落,日復(fù)一日。某一天他們一起出來(lái)了。后羿本來(lái)只是一個(gè)善于射箭的小伙子,看到這樣的情況,為百姓困苦的生活而苦惱焦慮,苦思后他決定把其中九個(gè)太陽(yáng)射下來(lái)。于是后羿便在一個(gè)山頭挽弓射下九個(gè)太陽(yáng)。據(jù)說(shuō)該故事發(fā)生在三嵕山,《潞安府志》中有記載:“三嵕山,……相傳羿射九日之所,有泉禱輒應(yīng)。”

既然是傳說(shuō),便帶有很大一部分的虛構(gòu)性,關(guān)于后羿的身份也有很大的爭(zhēng)議。有人提出后羿就是太康失國(guó)中奪取王位有窮國(guó)的國(guó)君后羿,由于有窮國(guó)后羿也善射,以此猜測(cè)此后羿是射日的后羿。但“后”是夏朝對(duì)君主的尊稱(chēng),“羿”才是他的名字。且帝俊這一名號(hào)見(jiàn)于《山海經(jīng)》中“大荒之中,有不庭之山,榮水窮焉。有人三身,帝俊妻娥皇,……”。可知帝俊與太康失國(guó)中的后羿并不處于同一時(shí)代,所以后羿是有窮國(guó)國(guó)君的說(shuō)法站不住腳。

十日當(dāng)空,可以推測(cè)出當(dāng)時(shí)惡劣的生態(tài)環(huán)境。可能是發(fā)生在某個(gè)大旱年代,勇敢的后羿幫助大家躲過(guò)了這場(chǎng)災(zāi)難,后羿便成了大家的英雄。在遠(yuǎn)古時(shí)期,人們把天災(zāi)當(dāng)做神的旨意,也只能靠神解救,于是后羿便開(kāi)始被神化,慢慢地被賦予了神的身份。

三嵕信仰的產(chǎn)生可以追溯到隋唐時(shí)期。五代時(shí)期的周朝顯德年間(公元954年—960年),三嵕信仰正式獲得三嵕的封號(hào)。但這一階段對(duì)三嵕廟的信仰還屬于自然崇拜。人們進(jìn)行祭祀的對(duì)象是三嵕山,并不是現(xiàn)在的三嵕神,也就是山神崇拜。

由于三嵕山特殊的地理位置,唐朝時(shí)就不斷有人在這里修廟宇,包括三嵕廟、孔廟、金禪寺、關(guān)帝廟、黑虎神廟、龍王廟等。金禪寺始建年代不詳,原建筑都已經(jīng)被破壞,只能從現(xiàn)存的唯一一座舍利塔推斷其年代,舍利塔屬于唐朝建筑佛塔常用的風(fēng)格,根據(jù)“先有金禪寺,后有舍利塔”的說(shuō)法,由此猜測(cè)金禪寺的建筑年代應(yīng)該也在唐代。從此佛教正式在三嵕山上被確立。由此,三嵕山轉(zhuǎn)向宗教崇拜。

到了宋金時(shí)期,三嵕山神信仰逐漸走向成熟。北宋末年,宋徽宗趙佶大肆分封國(guó)內(nèi)神祠,宋徽宗崇寧三年(公元1104年)十二月賜三嵕廟額“靈貺”,三嵕山神才逐漸被官方認(rèn)可,三嵕廟進(jìn)入國(guó)家典祀的范圍,三嵕山神崇拜正式被朝廷許可,后又封為顯應(yīng)侯。金代進(jìn)士盧躁于天眷元年 (1138年) 八月, 為澤州三嵕廟撰寫(xiě)了《三嵕廟記》第一次將三嵕山神與羿神話(huà)相聯(lián)系。

有關(guān)學(xué)者在山西屯留縣東酪酴村發(fā)現(xiàn)了一塊碑刻。從內(nèi)容可知,該碑刻刻于元至大元年(公元1308年)歲次戊申季夏中旬有三日,即六月十三日。題為《潞州屯留縣崇仁鄉(xiāng)李高管重修靈貺王廟記》,其中提到了三嵕山神的來(lái)源:“靈貺王者,肇從遠(yuǎn)古,血食此方,究其本原,有自來(lái)矣。《淮南子》云‘堯時(shí),十日并出,禾稼枯槁,黎民艱食,帝命后羿射死九鳥(niǎo),其余妖孽之類(lèi),修蛇、封豨、九嬰、鑿齒、猰貐、大風(fēng)共為民害,皆俾此神誅除之。”

明洪武庚戌(公元1370年)年改廟號(hào)為“三嵕山之神”。現(xiàn)在在本廟保存的碑刻《屯留縣重修三嵕山神廟記》證明了這一事實(shí)。此碑是明萬(wàn)歷七年(公元1579年)所立,“按祭法:山林川澤丘陵,能出云為風(fēng)雨、見(jiàn)怪物皆曰‘神。屯留西北四十五里,山峙三嵕,其東峰之巔建有廟像,莫稽攸始。……宋寧宗間,封為顯應(yīng)侯。我太祖高皇帝龍飛三年詔革嶽鎮(zhèn)海瀆歷代封號(hào),止稱(chēng)山水本名。如三嵕山,則曰‘三嵕山之神。”此碑文顯示立碑時(shí)也不清楚三嵕山神信仰開(kāi)始的時(shí)間,但交待了稱(chēng)為三嵕山神的原因是明太祖朱元璋賜予封號(hào)以山河本名命名,所以稱(chēng)為“三嵕山之神”。

到了近代,由于戰(zhàn)亂頻仍,三嵕山神信仰一度走向衰落。隨著廟宇的破壞和社會(huì)大環(huán)境的影響,來(lái)三嵕山進(jìn)行祭祀活動(dòng)的人越來(lái)越少,將近半個(gè)世紀(jì)的時(shí)間,這座古剎陷于沉寂。

1945年,抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束。長(zhǎng)治地區(qū)爆發(fā)上黨戰(zhàn)役。上黨戰(zhàn)役戰(zhàn)爭(zhēng)范圍廣泛,老爺山作為“圍城打援殲滅戰(zhàn)”的主戰(zhàn)場(chǎng)引起各界的重視。戰(zhàn)爭(zhēng)是導(dǎo)致三嵕山神信仰走向衰敗的主要原因。戰(zhàn)爭(zhēng)使得人們的基本生存得不到保障,供奉神靈這些事情必定會(huì)被擱置。戰(zhàn)爭(zhēng)之慘烈對(duì)廟宇原址的破壞也是前所未有。由于戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā),原本完好的廟宇漸漸被破壞,有的是槍火炮彈的破壞,還有是人為的破壞,當(dāng)?shù)氐拿癖娫僖矡o(wú)力保持廟宇的完整。由于長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法修繕,本來(lái)就是由木頭建造的廟宇漸漸腐朽。這些古老的建筑只留下一座舍利塔。

三嵕山神信仰的傳承

2005年,郭莊煤業(yè)老爺山開(kāi)發(fā)公司在政府的支持下,挖掘三嵕山所蘊(yùn)藏的歷史文化底蘊(yùn),同時(shí)運(yùn)用其得天獨(dú)厚的森林資源,對(duì)老爺山風(fēng)景區(qū)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng),將其打造成為旅游勝地。

政府對(duì)三嵕山神信仰的傳承和保護(hù)起著積極的主導(dǎo)作用。不僅在原址上重建已經(jīng)被損壞的廟宇建筑,修復(fù)并保護(hù)戰(zhàn)火中幸存下來(lái)的古舍利塔,還在三嵕山上招商引資,利用其得天獨(dú)厚的條件發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),老爺山也逐漸成為屯留的標(biāo)志。隨著人們生活水平的逐漸提高,當(dāng)?shù)厝艘卜e極參與到了對(duì)三嵕山神信仰的傳承和保護(hù)工作中,對(duì)老爺山口頭宣傳無(wú)形中提高了三嵕山的知名度,有利于三嵕山神信仰的對(duì)外傳播。

對(duì)三嵕山神信仰的重新挖掘,于周邊地區(qū)有很大的影響。主要是帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,老爺山風(fēng)景區(qū)的開(kāi)發(fā),解決了周?chē)彐?zhèn)的就業(yè)困難問(wèn)題。同時(shí)改變了老爺山附近村子傳統(tǒng)的以農(nóng)業(yè)為生的狀況,極大地提高了人們的生活水平。”

作者單位:黑龍江大學(xué)