知識整合,揭開“假分?jǐn)?shù)”的真面紗

鞏燕

【摘? ? 要】在教學(xué)“真分?jǐn)?shù)與假分?jǐn)?shù)”時(shí),由于“分?jǐn)?shù)的意義”的負(fù)遷移影響,學(xué)生將例題中幾個(gè)圓看作單位“1”,對于假分?jǐn)?shù)的認(rèn)識較困難。筆者反思教學(xué),將“分?jǐn)?shù)單位的累加”作為學(xué)生理解假分?jǐn)?shù)的生長點(diǎn),將“分?jǐn)?shù)與除法的關(guān)系”和“真分?jǐn)?shù)與假分?jǐn)?shù)”的內(nèi)容進(jìn)行整合,從而揭開“假分?jǐn)?shù)”的真面紗。

【關(guān)鍵詞】知識整合? “假分?jǐn)?shù)”? 真面紗

中圖分類號:G4? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOI:10.3969/j.issn.1672-0407.2021.02.167

數(shù)學(xué)是一門系統(tǒng)性很強(qiáng)的學(xué)科,各個(gè)知識點(diǎn)之間都有著密切的聯(lián)系,所以學(xué)生學(xué)習(xí)的知識只是數(shù)學(xué)知識體系中某個(gè)階段的某個(gè)知識層面。因此,在學(xué)習(xí)一些知識點(diǎn)時(shí),我們需要“左顧右盼”“瞻前顧后”。將之與前一階段有關(guān)的知識進(jìn)行適度整合,達(dá)到鞏固舊知、溫故知新的目的,也可以將后一階段的知識點(diǎn)提前進(jìn)行滲透,起到激發(fā)學(xué)生興趣、構(gòu)建知識體系的作用,同時(shí)豐富數(shù)學(xué)學(xué)科知識體系,也能幫助學(xué)生梳理知識脈絡(luò),提高學(xué)生的綜合運(yùn)用能力。現(xiàn)在以五年級下冊“分?jǐn)?shù)與除法”與“真分?jǐn)?shù)和假分?jǐn)?shù)”為例,探索如何進(jìn)行知識整合,揭開“假分?jǐn)?shù)”的真面紗。

一、整合前的思考

(一)整合的原因

學(xué)生從三年級初步認(rèn)識分?jǐn)?shù)到五年級再次認(rèn)識分?jǐn)?shù)的意義,所見到的分?jǐn)?shù)基本上是分子比分母小的真分?jǐn)?shù),而且教材上一般都是這樣給分?jǐn)?shù)下定義:把單位“1”平均分成若干份,表示這樣的一份或幾份的數(shù),叫作分?jǐn)?shù)。所以,當(dāng)我們從分?jǐn)?shù)意義的角度引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)假分?jǐn)?shù)時(shí),學(xué)生對假分?jǐn)?shù)的含義比較難理解,就算知道分子大于分母的分?jǐn)?shù)叫作假分?jǐn)?shù),但在學(xué)生的心目中,分?jǐn)?shù)表示的部分與整體的關(guān)系,部分只能小于或等于整體,是不可能超過整體的,學(xué)生很難理解假分?jǐn)?shù)。

(二)整合的意義

“真分?jǐn)?shù)和假分?jǐn)?shù)”的教學(xué)是僅僅停留在觀察比較分子和分母的大小,將分?jǐn)?shù)分為真分?jǐn)?shù)和假分?jǐn)?shù)兩類,還是需要把分?jǐn)?shù)的意義進(jìn)行進(jìn)一步拓展和延伸,讓學(xué)生準(zhǔn)確地把握真分?jǐn)?shù)和假分?jǐn)?shù)的本質(zhì)特征呢?答案無疑是后者。

(三)教材的整合

“真分?jǐn)?shù)和假分?jǐn)?shù)”是學(xué)生學(xué)習(xí)了“分?jǐn)?shù)的意義”“分?jǐn)?shù)與除法的關(guān)系”的基礎(chǔ)上進(jìn)行教學(xué)的。教材中編排了兩道結(jié)構(gòu)相同的例題,即分別給出兩組圖形,讓學(xué)生觀察、比較每個(gè)圖形所表示的分?jǐn)?shù)以及分子分母的大小,從而分別概括出真分?jǐn)?shù)、假分?jǐn)?shù)的定義。但從教材的編排來看,在教學(xué)例1真分?jǐn)?shù)時(shí),教材上出現(xiàn)一個(gè)問題:“這些分?jǐn)?shù)的分?jǐn)?shù)單位分別是多少?它們各有幾個(gè)相應(yīng)的分?jǐn)?shù)單位?”這是否也為假分?jǐn)?shù)的教學(xué)指明了方向,無論真分?jǐn)?shù)還是假分?jǐn)?shù),都是分?jǐn)?shù)單位的疊加,但前提是總數(shù)量應(yīng)該是未知的,如果如教材例2直接給出總量,學(xué)生又會陷入把幾個(gè)圓看作整體單位“1”的困惑中,無法認(rèn)識假分?jǐn)?shù)。

(四)整合思路

以“平均分”為抓手,溝通“分?jǐn)?shù)與除法”,把“真分?jǐn)?shù)與假分?jǐn)?shù)”的概念與“分?jǐn)?shù)與除法”的內(nèi)容進(jìn)行整合,用除法算式表示平均分的過程,用分?jǐn)?shù)表示平均分的結(jié)果,把分?jǐn)?shù)單位作為生長點(diǎn),在分?jǐn)?shù)單位不斷累加的過程中,讓學(xué)生初步理解假分?jǐn)?shù)。“分?jǐn)?shù)與除法”例題中的“分餅”活動——“三個(gè)月餅平均分給4人,每人分得多少個(gè)?”很好地溝通了分?jǐn)?shù)與除法的關(guān)系以及分?jǐn)?shù)單位的疊加。

二、具體教學(xué)過程

師:同學(xué)們,老師這里有一些卡片,要平均分給4個(gè)同學(xué),你們知道怎么分嗎?

生:你那里一共有多少張卡片?

師:我也沒數(shù)過,不知道有多少張。

生:一張一張發(fā)就可以了。

師:現(xiàn)在老師數(shù)一數(shù),一共有24張,平均每個(gè)同學(xué)能夠分到幾張?怎么列式?

生:24÷4=6(張)

師:為什么用除法解決?

生:因?yàn)槠骄挚梢杂贸▉肀硎尽?/p>

師:老師今天還給同學(xué)們帶來了幾張餅,要平均分給4位同學(xué),你們能幫幫老師嗎?

把幾張圓餅平均分給四個(gè)同學(xué),每個(gè)人能夠分得多少張?

你們能解決這個(gè)問題嗎?還能一張一張地分嗎?

如果1張餅,平均分給4個(gè)同學(xué),每人能夠分得多少張?算式怎樣列?

如果以圓紙片表示一張圓餅,每個(gè)人能夠分到多少張?

生:把一張圓餅平均分成4份,每一份就是餅的四分之一份,正好是四分之一張餅。

教師進(jìn)行課件操作,演示分餅的過程,突出分?jǐn)?shù)單位。

教師注意追問:如果再增加一張圓餅,變成兩張圓餅,繼續(xù)平均分給4個(gè)同學(xué),每個(gè)人能夠分到多少張?算式怎樣列?結(jié)果是多少?你是怎樣想的?

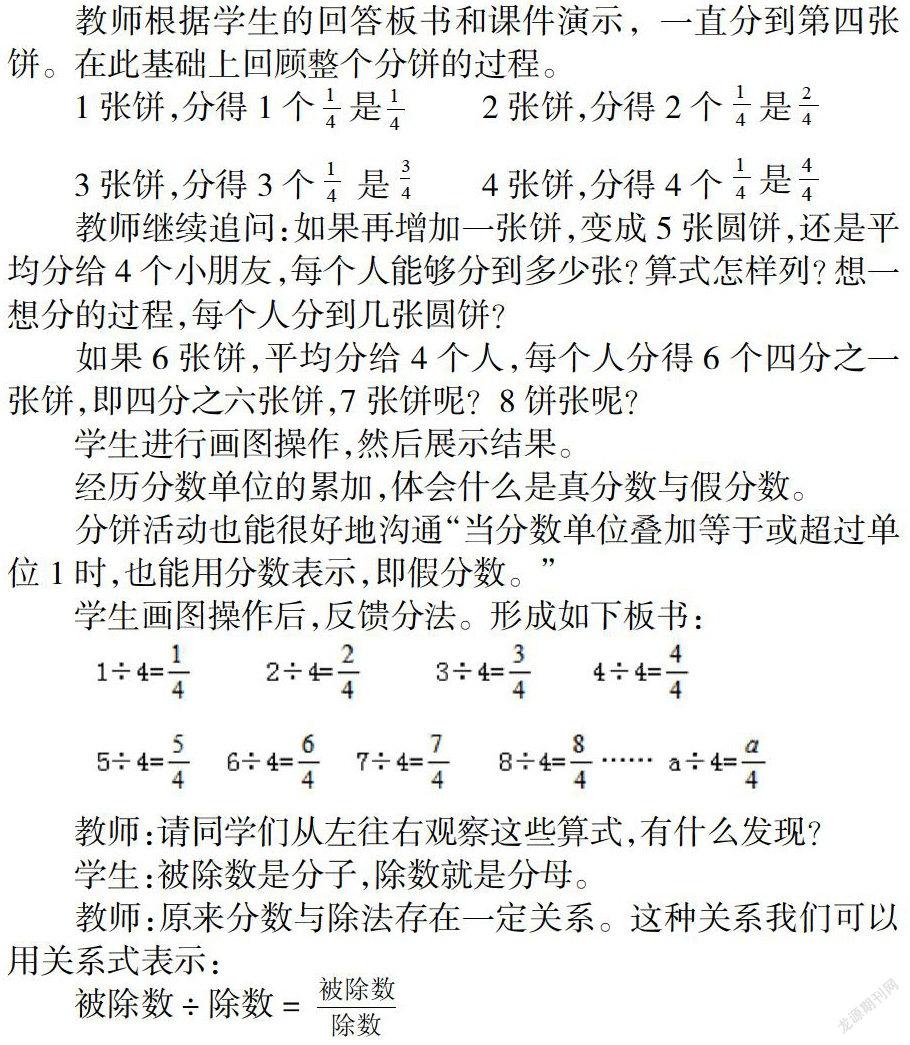

教師根據(jù)學(xué)生的回答板書和課件演示,一直分到第四張餅。在此基礎(chǔ)上回顧整個(gè)分餅的過程。

1張餅,分得1個(gè)? ? 是? ? ? ? ? ? 2張餅,分得2個(gè)

3張餅,分得3個(gè)? ? ?是? ? ? ? ? ?4張餅,分得4個(gè)

教師繼續(xù)追問:如果再增加一張餅,變成5張圓餅,還是平均分給4個(gè)小朋友,每個(gè)人能夠分到多少張?算式怎樣列?想一想分的過程,每個(gè)人分到幾張圓餅?

如果6張餅,平均分給4個(gè)人,每個(gè)人分得6個(gè)四分之一張餅,即四分之六張餅,7張餅?zāi)兀?餅張呢?

學(xué)生進(jìn)行畫圖操作,然后展示結(jié)果。

經(jīng)歷分?jǐn)?shù)單位的累加,體會什么是真分?jǐn)?shù)與假分?jǐn)?shù)。

分餅活動也能很好地溝通“當(dāng)分?jǐn)?shù)單位疊加等于或超過單位1時(shí),也能用分?jǐn)?shù)表示,即假分?jǐn)?shù)。”

學(xué)生畫圖操作后,反饋分法。形成如下板書:

教師:請同學(xué)們從左往右觀察這些算式,有什么發(fā)現(xiàn)?

學(xué)生:被除數(shù)是分子,除數(shù)就是分母。

教師:原來分?jǐn)?shù)與除法存在一定關(guān)系。這種關(guān)系我們可以用關(guān)系式表示:

被除數(shù)÷除數(shù)=

師:請大家繼續(xù)觀察這些分?jǐn)?shù),又有什么發(fā)現(xiàn)?

生:分母不變,分子每次加1。

生:就是每次增加1個(gè)? ? ?。

師:其實(shí)就是? ? ? 這個(gè)分?jǐn)?shù)單位在逐一增加。

所以繼續(xù)累加上去,a個(gè)? ? ?,就是? ? 。這里的a是可以等于或大于4。

教師進(jìn)行比較辨析,深化學(xué)生對假分?jǐn)?shù)意義的理解。

將黑板上的分?jǐn)?shù)分類,讓學(xué)生知道真分?jǐn)?shù)與假分?jǐn)?shù)的特征,并舉例寫幾個(gè)假分?jǐn)?shù)。

顯而易見。這里的教學(xué)讓學(xué)生明白了分?jǐn)?shù)可以逐步疊加,經(jīng)歷了從真分?jǐn)?shù)到假分?jǐn)?shù)的過程,見證了假分?jǐn)?shù)的產(chǎn)生過程,理解了“分?jǐn)?shù)可以表示兩個(gè)數(shù)的商,但分子不一定比分母小”,領(lǐng)悟到了真分?jǐn)?shù)與假分?jǐn)?shù)其實(shí)質(zhì)就是分?jǐn)?shù)單位累加的個(gè)數(shù)不同。

三、創(chuàng)造性地使用數(shù)學(xué)教材,才能真正使學(xué)生學(xué)到有價(jià)值的數(shù)學(xué)

現(xiàn)代課程理論主張“用教材教”,教師不應(yīng)只是一個(gè)被動的課程執(zhí)行者,而應(yīng)成為課程的開發(fā)者、決策者、創(chuàng)造者。因而,對實(shí)施課程目標(biāo)的重要資源——教材,進(jìn)行創(chuàng)造性使用是時(shí)代的要求,教師必須摒棄“教教材”和以“教材為本”的舊觀念,確立“用教材教”和“以人為本”的新理念,通過創(chuàng)造性使用教材,促使學(xué)生在知識、能力、情感、態(tài)度、價(jià)值觀等方面得到發(fā)展。教材只是知識的載體,學(xué)生的學(xué)習(xí)離不開數(shù)學(xué)教材,但也不能拘泥于教材,因?yàn)榻滩囊灿衅渚窒扌浴K孕枰處煾鶕?jù)學(xué)生的認(rèn)知發(fā)展水平,現(xiàn)有知識經(jīng)驗(yàn)、思維方式以及他們所處的文化環(huán)境和家庭背景等狀況對教材不斷充實(shí)與創(chuàng)新,不斷更新教學(xué)理念,適當(dāng)增刪,整合教學(xué)內(nèi)容,使教材顯示出它的生機(jī)與活力。只有創(chuàng)造性地使用數(shù)學(xué)教材,才能真正使學(xué)生學(xué)到有價(jià)值的數(shù)學(xué)。