探討改良小切口手術應用于甲狀腺瘤治療的臨床效果

魏王紅

摘要:目的:分析甲狀腺瘤(TA)的治療方式及效果。方法 選取我院2020年1月-12月TA患者52例,隨機抽樣分成實驗組(26例,IOSI手術)和對照組(26例,傳統切除術),比較其治療效果。結果 實驗組手術效果高于對照組,并發癥發生率低于對照組,結果差異明顯(p<0.05)。結論:TA患者采用IOSI手術,可提升臨床治療效果和治療安全性,值得推廣。

關鍵詞:甲狀腺瘤;改良小切口手術;臨床治療效果分析

甲狀腺瘤(Thyroid adenona,TA)是頸部的慢性病變,其主要的表現為患者頸部出現非正常的組織結構的包塊,會逐漸壓迫周圍的氣管或支氣管壁及食管,進而引發患者不能不呼吸、聲音沙啞且發音低速,進食梗阻、停滯等癥狀,對患者身體健康具有嚴重威脅[1]。目前,臨床主要采取手術方式進行治療,但傳統切除術創口大、并發癥多,不利于患者術后康復,因此還需選擇一種治療效果更為理想的微創治療方式[2]。本文主要分析改良小切口(Improvement of small incision,IOSI)手術治療TA患者的效果,報道如下。

1、資料與方法

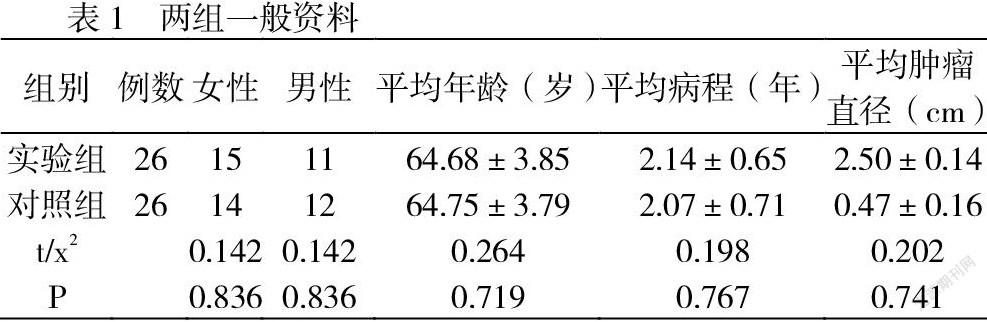

1.1一般資料

將我院TA患者52例分為實驗組和對照組,兩組一般資料無明顯差異(p>0.05),有可比性。見表1。

1.2納入與排除標準

納入標準:符合臨床TA診斷標準者;簽署手術同意書。

排除標準:凝血功能異常;存在嚴重精神障礙者。

1.3方法

1.3.1傳統切除術

全麻,平臥位,然后在患者橫于頸部和胸部交界處的鎖骨上方平行處開一條手術切口,將皮膚表面的組織切開后,連續性中斷其環繞頸部的肌肉群,并將第三骨間肌提高,逐步將將相關的血管阻斷,再將上、下極血管分離出來,將患者病變組織切除,逐層縫合患者切口。

1.3.2IOSI手術

全麻,平臥位,然后在患者橫于頸部和胸部交界處的鎖骨上方平行1-2cm的地方做一條5cm左右的橫向切口,然后采用高頻電刀將皮膚表面的組織切開并把皮膚跟皮下組織分離開,上端部分分開到喉的前壁和側壁, 下端稍微分離一些距離即可;再使用止血鉗將患者腺體內層被膜和甲狀腺鞘之間的疏離層,將兩邊腺葉前端完全顯露出來,然后再將附著于氣管正中表面的峽部分離,顯露氣管前端,再將環狀軟骨和氣管后面之間的假被膜增厚部分以及懸韌帶切斷,分離病變組織及其周圍部分,提起瘤體分離下極血管,然后將上極血管分離并結扎,將瘤體切除,最后采用羊腸線或者合成纖維線,用每縫一針單獨打結的方式縫合覆蓋整個下頜骨下面的表情肌和封套筋膜。

1.4觀察指標

(1)比較患者手術時間、肛門排氣恢復時間、住院時間、術中出血量等手術效果。(2)統計患者皮下積液、切口感染、手足抽搐等并發癥發生率。

1.5數據處理

應用SPSS 22.0處理數據,計量資料用均數±標準差()表示,計數資料用率(%)表示,采用t和2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

2.1手術效果

實驗組手術效果高于對照組,并發癥發生率低于對照組(p<0.05)。見表2。

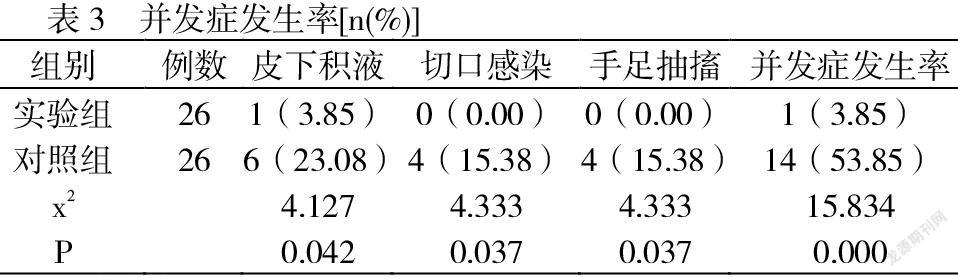

2.2并發癥發生率

實驗組并發癥發生率低于對照組(p<0.05)。見表3。

3討論

TA發病可能與患者平時的飲食上碘攝入過多、內分泌激素紊亂以及工作壓力大、精神焦慮等因素有關,女性發病率明顯高于男性,多數為良性,但瘤體可能引起神經、消化等系統興奮性增高和代謝亢進,也存在一定惡變的可能,因此還需選擇一種有效的方式進行治療[3-4]。IOSI手術是在以往臨床實施的切除術之上進行改良一種微創治療方式,在將患者病灶切除的同時還可以將手術的切口縮短,進而時實現保護患者環繞頸部肌肉群、保持頸部的穩定性與活動性的目的,有利于患者快速康復[5]。本文研究發現,實施IOSI手術后,患者整體手術效果較高,且并發癥發生率更低(p<0.05),證實IOSI手術臨床應用效果顯著。

綜上所述,TA患者采用IOSI手術,可提升臨床治療效果和治療安全性,值得推廣。

參考文獻:

[1]蔣荻.改良小切口手術與傳統甲狀腺切除術治療甲狀腺瘤臨床療效分析[J].中國社區醫師,2019,35(25):25-26.

[2]王小牛, 吳興兵. 改良式中間上入路途徑在甲狀腺癌根治術中的應用效果[J]. 安徽醫學, 2020, 41(05):75-78.

[3]汪鑫, 武曉娜, 曹力釩,等. 改良Miccoli手術治療分化型甲狀腺癌的療效及術后復發的相關因素分析[J]. 癌癥進展, 2020, 18(02):172-175.

[4]李超, 稅春燕, 劉坤,等. 腔鏡輔助下甲狀腺切除術:從頸部小切口到體表無痕[J]. 腫瘤預防與治療, 2019, 32(07):563-571.

[5]許曉松, 姜軍, 吳超. 小切口手術治療老年甲狀腺瘤的臨床效果及對免疫功能的影響[J]. 臨床和實驗醫學雜志, 2019, 18(05):528-531.

(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院甲乳外科)