2020年全國數學中考“隱圓”問題探究

梁志堅

一、問題的提出

圓是初中數學“圖形與幾何”模塊中最重要的內容之一. 縱觀近年來全國各省市中考試題,圓的考查形式往往有兩種:一種是題干中給出圓,以圓為背景命制試題;另一種是題設中沒有圓,但在解題過程中,需要構造圓,利用圓的相關知識來解決問題. 我們稱第二種為“隱圓”問題。

二、問題的研究

(一)“隱圓”問題類型

類型一. 四點共圓型

初中階段常見的四點共圓模型有:

1.根據定義:到定點距離等于定長的點共圓(如圖1);

2.共斜邊的兩個直角三角形的頂點共圓(如圖2);

3.對角互補的四邊形頂點共圓(如圖3);

4.同一線段同側所對角相等,角的頂點與線段兩個端點共圓(如圖4)。

類型二. 路徑(軌跡)為圓(弧)型

動點問題是全國數學中考命題的熱點,其命題形式大致分為兩類:

1. 任務型動點:由雙動點與圖中的一至二個定點組成的圖形,滿足條件:(1)構造成特殊三角形或四邊形;(2)與圖中已有三角形全等或相似;(3)圖形的周長或面積成一定比例關系或是獲取最值;(4)構成一定度數的角;

2. 圖形在進行平移、軸對稱、旋轉這三種基本幾何變換過程中,圖形中某一特殊點(常為中點)的路徑問題,或是與這一點相關的第一類問題. 而這一特殊點的路徑,通常有兩種情況:一是直線型(線段),二是圓(弧)型。

(二)“隱圓”問題解題方法研究

2020年全國數學中考與“隱圓”有關的試題,考查的核心數學思想是轉化,考查的熱點問題是求最值. 最值問題又分為二類:一是求線段長的最值;二是求三角形面積的最值.鑒于四點共圓問題前面已有較為詳細的論述,所以本環節側重闡述最值問題、倍角(半角)問題、定角對定弦問題。

1. 最值問題:

圓中最值問題,有個最核心的“元”模型——“一箭穿心”,如圖9:

“尋模型——現隱圓——明路徑——解最值”,是這類問題的解題思路與過程. 另外,特別強調的是,在圓中取弦的中點,與圓心構造成三角形的中位線,是非常重要的一種作輔助線的方法,這種方法在高中立體幾何中證明線、面平行,也經常用到。

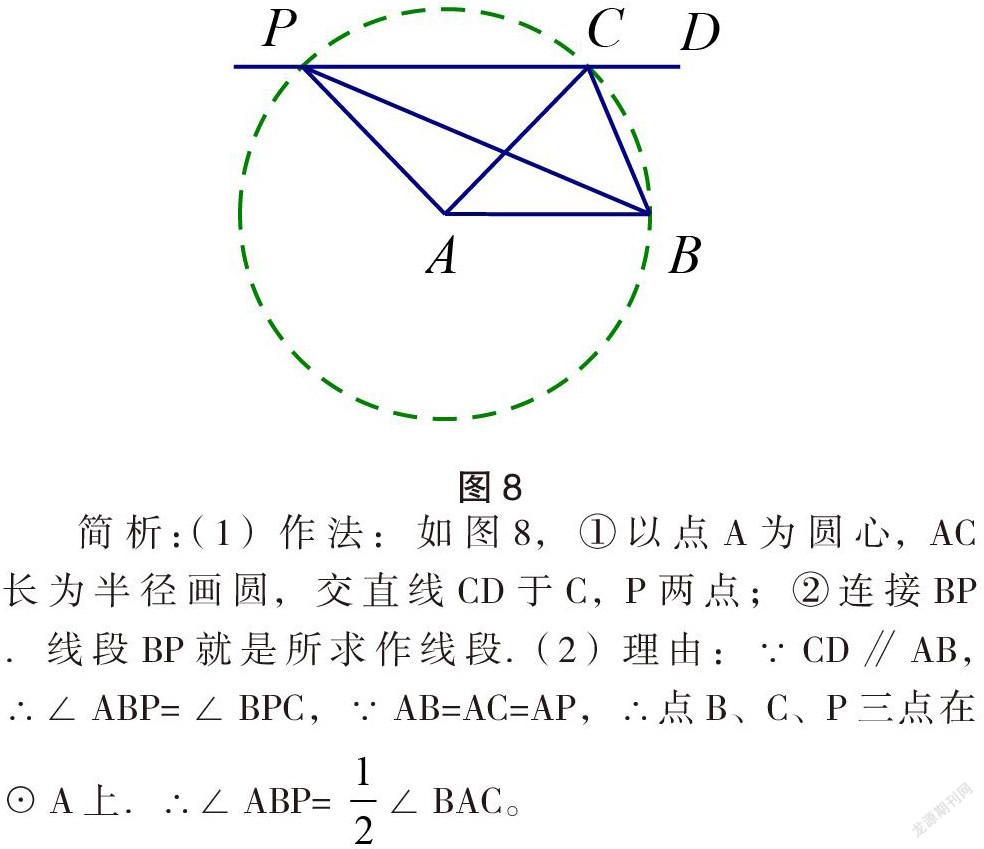

2. 倍角與半角問題

在一些二次函數綜合題中,會出現“不定角”問題. “不定”,是指角的位置不明確,解題時,有時需要通過構造圓,利用圓周角的性質,來進行角的轉化。

根據倍角或半角關系,構造“隱圓”,是中考“隱圓”問題中難度最大的一類,需要教師在平常教學中,尤其是數學尖子生培訓過程中,經常滲透這種轉化的思想與方法。

3. 定角對定弦問題

“定角對定弦”問題有顯性且確定的模型,其本質如下:

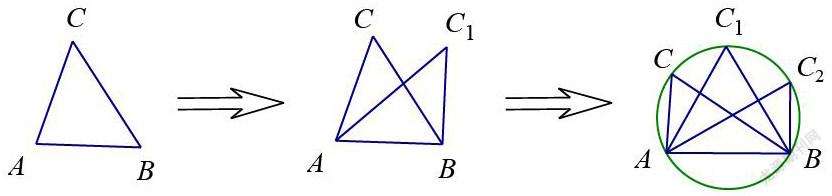

(1)若△ABC的邊AB確定,∠C的大小確定,則點C為△ABC外接圓上(不與A、B重合)一動點,△ABC的形狀并不確定,如下圖:

(2)“定角對定弦問題”,通常是求路徑長,當我們明白(1)中的實質之后,就很容易辨識問題的本質并快速找到解決方法:先確定△ABC外接圓,再求半徑,最后求路徑長(弧長)。

(三)“隱圓”問題教學導向

中考試題是教學的導向標. “隱圓”問題對初中數學教學有何教學導向呢?

1.教學要圍繞核心素養,培養學生思維能力

真正的學科素養,不應只是一些文本的知識,應是內化為學生意識中的一種涵養與關鍵能力. “隱圓”問題,是學生較深入掌握圓的知識后,對相關知識與方法靈活運用的一種綜合性考查,教師在初三數學教學中,應重視這類問題的教學研究,培養學生的思維能力。

2.辯證的看待“問題模型”

近幾年,關于數學問題的模型,各類雜志、自媒體、網絡平臺均有較大力度的宣講,有些甚至歸納出上百個模型. 目前,在全國較大的一些數學教師研究群里,對問題模型教學也有較大的爭議,不少教育專家反對過多的模型教學,認為這樣會拘束學生的思維發展。筆者認為,問題模型教學契合數學核心素養中的“建模思想”,對學生較快掌握某一模塊或專題有較大的促進作用,但要注意兩點:一是不能過多,否則學生會淹沒在模型中迷失方向;二是不能死記模型,必須讓學生真正明白模型的來源、原理. 下面以“隱圓”最值問題的“元”模型為例,闡述模型如何講透數學道理。

PA為什么最短?PB為什么最長?教師可以向學生講清楚這個道理:

如圖10,點C為⊙O上任意一點(不與點A重合),在△POC中,OC+CP>OP,即OC+CP>OA+AP,因為OA=OC,所以CP>AP. 同樣可證明PB>PC。

3.加強單元復習中的專題教學,重視內容設計的“生長性”

復習不是知識、方法的簡單重復,而是自主建構、不斷知新、不斷生長的過程。專題復習聚焦核心內容、核心思想方法,它應具有以下三個特征:

(1)生長性. 所謂生長性,由元問題出發,基于基礎與經驗,在解決問題過程中不斷產生新問題,不斷生長新的數學知識、方法、思維、經驗。

(2)結構性.專題復習主要關注知識在不同領域的內在聯結,或通過知識聯結載體,或通過某一思想方法聯結載體。

(3)層次性.專題復習主題明顯,思維要求較高,目標定位不清晰會導致“專、深、難”,中等生與學困生不能接受. 因此在內容設計時,要體現高立意、低起點,關注不同層次學生的發展,從而激活思維動力,增長思維活力。

參考文獻:

[1]楊軍.巧用點線命題凸顯素養考查[J].中學數學參考,2019.4中.54-56.

[2]姜曉翔.初中數學命題方法之延續策略[J].中國數學教育,2019.6.39-41.

[3]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社.

[4]戴娟.微專題在中考數學第二輪復習中的實踐與思考[J].中學數學月刊(蘇州),2018.11.23-25.

[5]錢云祥.源自教材基于課堂劍指素養[J].中學數學雜志(曲阜),2019.8.54-55.

廣州市番禺區毓賢學校 廣東 廣州 511430