面向交通運輸工程專業留學研究生的高校培養模式研究

于斌 周雯 楊倩 程建川 顧興宇

摘要:

隨著“一帶一路”建設的深入推進,大批海外留學研究生來華學習深造。選取東南大學交通運輸工程專業來華留學研究生進行問卷調研,深入探討交通運輸工程專業留學研究生的培養模式。通過主成分因素分析法,獲取來華研究生在校園活動的參與度、科研課題相關度、學習側重點把握度、科研任務承擔程度四個方面的現狀。通過樣本檢驗,分析亞非國家留學研究生對高校培養模式適應度的異同。調研結果反映了東南大學交通學院留學研究生的生活、學習狀態,結合數據分析以及留學研究生的意見及建議,找準交通運輸工程專業留學研究生培養難點,并對教學培養工作提出針對性的建議。

關鍵詞:一帶一路;交通運輸工程;留學生教育;問卷分析;培養實踐

中圖分類號:G648.9? ?文獻標志碼:A? ?文章編號:1005-2909(2021)04-0091-10

“一帶一路”倡議實施以來, 中國與“一帶一路”沿線國家的雙邊合作不斷推進,交通基礎設施建設領域國際化趨勢明顯。中國企業成功中標一系列海外重大交通基建工程項目,例如巴基斯坦卡拉奇—拉合爾高速公路項目、肯尼亞蒙巴薩—內羅畢鐵路項目等。伴隨中國交通基建項目的成功落地,交通基礎設施領域投入越來越大,需要大量的交通運輸工程專業技術人才。這些交通基礎設施建設項目給“一帶一路”沿線國家的經濟、貿易帶來了巨大的發展機遇,在提高中國國際影響力的同時,越來越多的海外留學生選擇來華深造。

目前國內外學者對“一帶一路”國家來華留學生培養已進行了較多的研究。程偉華等[1]通過對非洲來華留學生教育現狀的分析,發現非洲來華留學生的培養存在著一系列的問題,如品牌特色不明顯、資助渠道單一等。肖丹[2]對來滬碩士留學生的培養方式進行了探討,指出現有針對來華留學生的培養方案較為單一,留學生在華的學術參與度有待提高等問題。汪麗琴等[3]分析了我國師范院校來華留學生教育發展現狀,發現現階段師范類來華留學生普遍存在規模小、教學特色不鮮明、潛力挖掘不夠等問題。劉小軍[4]研究認為海外留學研究生培養的主要問題有課程培養體系針對性不強、實踐能力和創新能力的培養較弱等。鄭蘭哲[5]認為高校對留學生的教育應該注重“趨同培養”,即鼓勵他們用漢語去完成學業。大連理工大學的趙延慶等[6]研究了交通運輸系來華留學生的雙語教學問題,提出師資力量的引進和調動學生雙語學習的主動性是提高來華留學生學術參與度的兩個重要方面。綜上,現今國內眾多學者對來華留學生的研究主要集中在師范類、醫科類、人文社科類專業,鮮少有對交通運輸類來華留學生的研究。而交通運輸在“一帶一路”建設中具有舉足輕重的地位,這些“一帶一路”沿線國家的交通運輸工程專業留學研究生,學成歸國后,作為交通建設行業的參與者甚至決策者,對于提高中國企業海外項目的競爭力、輸出中國交通建設行業的技術標準、提升中國在海外的影響力,具有重要的推動和促進作用。

本文對東南大學交通運輸工程專業來華研究生培養模式進行研究,旨在全面提升交通運輸工程來華留學研究生的培養質量。

一、調研內容與分析方法

(一) 調研對象

本研究對東南大學交通學院交通運輸工程及相近專業來華留學研究生進行問卷調研,共發放問卷23份,收回23份,有效率100%。其中男生19人,女生4人。年齡區間在24-45歲之間。攻讀學位以碩士研究生為主,其中攻讀碩士學位20人,占比86.96%;攻讀博士學位3人,占比13.04%。其中交通規劃與管理專業的學生9人,占比39.13%,道路與鐵道專業8人,占比34.78%,巖土工程1人,占比4.35%,交通信息工程及控制專業2人,占比8.7%,其他專業3人,如圖1所示。圖2為交通學院留學生來華前學歷統計,在這些學生中,來華攻讀學位以碩士研究生為主,其中攻讀碩士學位20人,占比8696%,攻讀博士學位3人,占比1304%。受訪的留學生分別來自“一帶一路”沿線共9個國家,分別為巴基斯坦、尼泊爾、贊比亞、老撾、利比亞、蒙古、盧旺達、加納、蘇丹,其中亞洲國家4個,共15人,占比65.22%;非洲國家5個,共8人,占比34.78%,生源地分布較廣,國家組成復雜(圖3)。

東南大學交通運輸工程專業,就管理方式而言,留學研究生統一隸屬海外教育學院,由海外教育學院下屬招生辦公室、留學生管理辦公室分別負責留學研究生的招生和日常管理,由教學教務辦公室協助交通學院負責教學管理。

就入學形式而言,留學研究生入學主要以交流合作項目為主,輔以國家資助,與本土研究生相比,并未設置考試和面試環節。

就培養方法而言,當前留學研究生培養主要采用“趨同培養”的方式,即按照本土研究生的培養計劃與教學大綱培養留學生,也采取與本土研究生趨同管理的模式,實現相同的教育目標, 達到相同或基本相同的標準和要求,但培養年限比本土研究生要短。

就課程體系而言,主要以專業理論課程為主,采取學分制,必修課學分占比大,選修課種類大多基于授課教師的研究方向。

就教學方式而言,部分重要專業課程針對留學研究生群體采取小班統一全英文教學的方式;其他選修課,留學研究生往往需要與本土研究生共享課堂,并接受中文教學。

(二) 問卷調研設計內容

問卷調研以英文呈現,共32個問題。其中矩陣文本題1道,用以收集留學生的基本信息;單選題22道,每題分維度統計留學生對于培養模式的適應程度;多選題4道,用以統計留學生的學習目的、獲取信息的渠道等;填空題5道,用以收集留學生對中外教育模式、教學理念、技術標準等方面的意見和建議。問卷涵蓋了學習目的、培養方式、管理模式、考核評價、生活融入等方面,以問卷星的形式發放,網上提交后進行數據統計[1]。

(三)調查數據分析方法

本研究采用SPSS統計學軟件對數據進行分析處理,SPSS統計學軟件集數據錄入、整理、分析功能于一身,可以較為方便地對樣本進行數據管理、統計分析、圖表分析、輸出管理等。在SPSS軟件中使用KMO和巴特利特球形度檢驗工具對數據進行信效度分析。

信效度分析是檢驗問卷是否合格的標準之一,是問卷分析的首要步驟。信度即驗證樣本的可靠性,目前最常用的是Alpha信度系數。通常認為,如果量表的信度在0.7以上,則認為題目之間的一致性較好,可以進行效度分析。效度即表征樣本結果是否能很好地顯示其特征的重要指標。常用的效度分析方法主要有:單項與總和相關效度分析、準則效度分析、結構效度分析。本文采用結構效度分析中的因子分析法,以測量問卷的結構效度。選用KMO和巴特利特球形度檢驗,當KMO值大于或等于0.5,巴特利特球形度檢驗卡方值的顯著性概率P <0.05時樣本具有統計學意義。進行單樣本K-S檢驗并進行獨立樣本分析,根據多選題和填空題收集到的數據對留學生的滿意度等進行評價分析。

二、調研結果分析

(一)樣本信效度分析

根據23名來華留學生的問卷調研結果進行統計分析,遴選10個問卷選項進行信效度檢驗,它們分別是“對中國‘一帶一路倡議的了解程度”“對各自國家交通行業設計規范的了解程度”“對學校提供的語言課程的滿意度”“科研任務的參與度”“對課程學習重點的認知情況”“對學校留學生事務通知的了解情況”“科研課題與所在國實際情況的相關度”“對面向中國學生校園活動的參與度”“對面向留學生校園活動的參與度”以及“與中國學生的交流情況”。

通過alpha系數信度檢驗,總體的alpha值為0.823,如表1所示,alpha大于0.7,說明信度較好,題目之間一致性較好,可以進行效度分析[7]。通過KMO和巴特利特球形度檢驗,總體的KMO=0.662,x2 =100.340,df=45,P=0.000, KMO值大于0.6,且P值小于0.05,表明數據適合做因子分析。

不少學者采用單因素方差法進行學生培養成果的差異性分析[8],忽略了各個因素之間的相互作用關系。本研究采用主成分因素分析法和最大方差法對數據進行分析,可以綜合考慮各成分因素之間的相互影響[9],并提取主要因素進行樣本檢驗。采用主成分因素分析法和最大方差法對數據進行正交旋轉提取特征值大于1且累計貢獻率達80.446%的選項,從而最終確定較為穩定的4個相關影響因子結構,它們分別是校園活動參與度、科研課題與本國行業相關度、學習側重點把握度、科研任務承擔程度四個因子維度,共10個問題選項。將4個因子維度分別進行KMO檢驗,結果如表2所示。經過Bartlett 檢驗,其中3個因子KMO 都大于或等于0.50,Bartlett 球體檢驗的卡方值的顯著性概率P <0.05,表明集中變量的相關性較強,內部一致性較好,具有較高信度和效度。科研任務承擔程度此項的KMO值小于0.5,表明該因子集不適合做因子分析。經調查表明,科研任務承擔程度受課題組人員組成、項目承擔情況等多種其他因素的影響,題項變量之間的相關性不顯著。

(二) 問卷樣本的獨立T檢驗

為了更好地了解來自不同大洲的交通運輸工程專業留學生對上述四個維度因子的反映差異,本研究對上述四個因子維度進行單樣本K-S檢驗。結果表明,校園活動參與度的漸進顯著性為0.200,科研課題與本國相關度的漸進顯著性為0.133,均大于0.1,表明樣本與正態分布無顯著差異,即樣本分布滿足正態分布,可以繼續做獨立樣本T檢驗分析。

本問卷設計亞洲留學生15名,非洲留學生8名,為了考察亞洲留學生與非洲留學生在校園活動參與度、科研課題與原籍國家情況相關度上的差異性,對兩組數據進行T檢驗分析,如表3所示。為了保證回歸參數估計量具有良好的統計性質,在進行統計分析時,假設總體回歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性,即假定它們的方差相等。根據平均值等同性T檢驗可看出,當假定方差相等時,亞洲留學生與非洲留學生在兩個因子維度上的漸進顯著性分別為0.257與0.218,均大于0.05,表明亞洲留學生與非洲留學生在校園活動參與度、科研課題與原籍國家情況相關度兩個因子維度上的回答無顯著差異。

(三) 多選題頻次分析

在學習目的調研的問題中,23名學生共產生了有效選項61次,其中“學習先進的知識后回國進行交通基礎設施建設”與“獲取國外學習經驗、提高學歷水平”兩個選項占比最高,分別占27.9%與26.2%,“學習中國的設計規范,進行交通方面理論研究”位列第三,占比18%,“回國當大學老師”“學習中國文化”“其他”選項分別占比14.8%、9.8%、3.3%,如表4所示。由此可見,來自亞洲、非洲的23名學生最明確的學習目的是學習中國較為先進的交通設計知識,了解中國的道路設計規范,進而回國參與交通基礎設施建設。從留學生的學習目的可以看出,“一帶一路”倡議取得了顯著成效,“一帶一路”沿線國家的留學生政策也將極大地促進這些國家基礎設施建設。

在獲取留學生事務信息渠道的問題中,23名學生共產生有效選項63次,其中“導師”“管理學術事務的老師”“同學”三個選項占比最高,分別占27%與25.4%,“學校網站”位列第四,占比12.7%,“輔導員”選項僅占9.5%。在解決日常事務渠道的問題中,23名學生共產生有效選項58次,其中“導師”“管理學術事務的老師”“同學”三個選項占比最高,均為27.6%,而“學校網站”“輔導員”兩個選項僅占8.6%。由此兩個問題的數據分析可知,在留學生事務管理的過程中,導師與專管學術事務的教師承擔了最為重要的角色,包括留學生事務通知、解決困難等。而學校網站與年級輔導員在留學生的事務管理上的作用較小,留學生們很多時候只能通過同學之間互相告知的方式來解決問題。

在課程考核方式的問題中,23名學生共產生有效選項61次,其中“學術展示”作為最常用的課程考核方式,占比32.8%,“提交作業”占比29.5%,“考試”占比23.0%,此外,課堂出勤率也作為課程考查的重要指標,占比13.1%,另有少數學生建議提供其他課程考核方式。由此可見,教師們在留學生的教學過程中,采取了多種方式共同作為考查留學生學習情況的指標,避免考核方式單一化,學業成績偶然化。考核方式的多樣性豐富了學生的知識獲取維度和能力培養渠道,引導他們從多個方面掌握學業知識,提升個人素質。

(四)留學生的意見及建議

如表5所示,在“對比中國和本國交通設計規范”的問題中,學生均給出了自己的答案。他們普遍認為,自己國家的道路交通設計規范多是沿用英國、美國或南非等國家和地區的設計規范,而缺乏一套完善的符合自己國情的設計標準。而中國在道路設計規范的發展上已經較為完善,符合中國國情,且范圍廣泛、面面俱到,包括考慮地震荷載和雪荷載等偶然因素。同時,留學生們還表示,在學成歸國后將致力于研究和完善本國的交通設計規范,爭取讓它更合理、更科學。

在“對比中國和本國培養模式”的問題中,許多學生認為,本國的教學更注重理論教學,重點在傳授課本知識上,而中國高校更注重自主研究,鼓勵學生通過自學,形成自主學習,獨立開展研究的能力。在研究的范圍上,學生普遍認為中國高校的研究范圍更廣,既注重新技術的創新,又注重結合實際加強實踐方面的研究。此外,學生與教師之間的交流合作也更加緊密,讓研究過程更充實高效。與此同時,也有部分學生認為所屬國與中國的培養模式相差無幾,均通過理論與實際相結合的方式培養學生的學術能力。

在“留學生學術事務建議”中,大部分的學生認為在學校受到了謙和、友好的對待。此外,很多學生希望能夠完善留學生事務通知的方式和流程,他們認為,很多校內網站因語言問題難以閱讀,負責國際事務的教師與學生溝通不夠頻繁,導致留學生尤其是來華新生的許多問題未能得到有效解決。在與本土學生的交流上,留學生們希望能在課堂上與中國學生有更多的互動,能夠互相學習交流。

在“師生互評系統建議”中,學生認為互評系統對師生間的交流起了很大的作用,它能促進師生共同溝通,學生可以通過此渠道反映相關課程需求。

在“課程體系建議”中,大部分留學研究生認為必修課占比過高,相近專業知識多次學習。選修課選擇自由度低,其開設多基于學院和教師的立場,少有交叉學科、邊緣學科的課程。與此同時,部分學生反映本專業多注重理論教學,實踐教學比例低,且集中在特定時期,不能與理論教學同步,以致在知識的理解上無法有效銜接。除此之外,全英文課程開設少,授課方式缺乏新意,線上資源匱乏等等也是困擾留學生的問題。

此外,留學生們還提出了許多其他建議,在學習科研方面,留學生們希望能夠與更多的老師進行有效溝通,而不僅僅是自己的導師,他們還希望學校能夠多開展一些工程實踐活動,以便更好地了解中國的基礎設施建設;在校園活動方面,留學生們希望能夠參加更多的校園活動,促進與中國學生的溝通,了解不同國家的文化和文化價值觀的異同;在事務管理方面,他們希望學校能夠減輕國際學生的信息負擔,完善事務通知渠道,減少學生因語言問題而遇到的障礙。

三、客觀成績分析

為保證數據分析結果能更全面、準確地反映東南大學交通運輸工程專業留學研究生的教育現狀,故結合主客觀兩個方面對其學習情況進行分析研究。前述對問卷調查結果的分析已從主觀方面對留學研究生學習、工作情況進行了充分的說明。本節將從規格化平均成績入手,對亞非留學研究生的學習成績進行分析,作為評估其學習現狀的客觀依據。

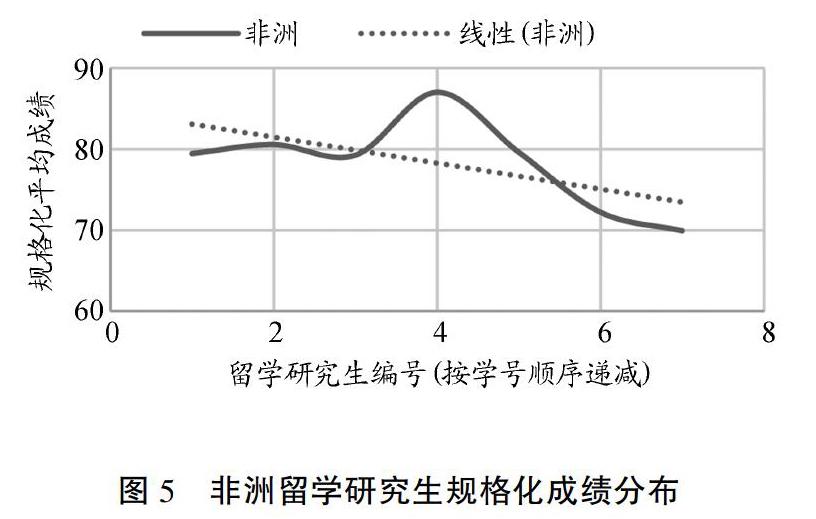

本文選取2014—2019級已修完學位課學分的留學研究生的平均規格化成績進行分析,總樣本量80人,其中73人來自亞洲國家,7人來自非洲國家。將80名留學研究生的成績按照學號順序編號,即2019級留學研究生編號靠前,2014級留學研究生編號靠后。

研究生單科規格化成績的算法為:將課程平均成績移到80,規格化成績為規格平均值加上實際成績與實際平均值之差,如下式:

研究生成績規格化處理通過統一各學科平均成績的方式,減小由于不同科目評分標準的異同引起的誤差,能更準確地反映研究生學習成績的實際情況,故采用研究生平均規格化成績進行統計分析,成績分布如圖4、圖5所示。

由圖4、圖5可看出,亞洲國家與非洲國家的留學研究生規格化平均成績均呈現線性趨勢,即新入學的留學研究生規格化平均成績高于入學年份較早的留學研究生。此趨勢可以說明,在東南大學交通學院教師與學生的共同努力之下,留學研究生的學習成績及對知識的掌握能力得到有效提升。

圖6顯示亞洲國家留學研究生的平均規格化成績高于非洲國家,分別為79.387與78.277。圖7顯示來自亞洲國家的研究生規格化成績標準差較低于來自非洲國家的研究生,分別為4.593與5.660。由此兩項數據可以看出,亞洲國家的留學研究生課程學習成績更高,且個體差異較小,而來自非洲國家的留學研究生個體差異較為明顯,且總均分較低。

四、培養改進建議

根據以上對“一帶一路”沿線國家留學生研究生學習現狀的調研,本文建議從以下幾個方面完善留學生培養工作。

(一)根據不同的國家需求,制定適合的培養方案

“一帶一路”沿線國家眾多,各國所需人才及專業方向不盡相同,比如,東盟國家注重交通基礎設施建設、中亞國家注重能源與交通的發展、沿海國家注重港口設施建設等[10]。只有明確各個國家留學生的來華需求,才能結合本校辦學優勢,開展針對性的培養。

如表4所示,留學生來華學習目的較為明確,對于希望回國參與交通基礎設施建設的學生,應著重培養他們的實踐技能,培養他們對交通規劃、設計、施工、養護等過程的認識與能力;對于希望回國從事高校教師工作的留學生,應著重培養他們的科研、創新、論文撰寫以及執教能力等。

(二)重點關注非洲來華研究生的針對性培養

某些亞洲國家如巴基斯坦、蒙古、伊朗等,來華留學研究生規模相對較大,學生群體之間能更快地形成互幫互助的良性促進氛圍。而非洲來華研究生總量較少,且幾乎均來自不同的國家,如贊比亞、蘇丹、阿爾及利亞等。非洲國家在地理位置上離中國較遠,一些與大型交通基建相關的自然環境、氣候情況等因素與中國存在較大差異性,這對非洲學生理解和運用所學知識產生了一定程度的影響。因此,留學研究生導師應重點關注非洲來華研究生的針對性培養,結合其國情、國家地理氣候條件、學生個人條件等具體情況制定培養計劃,關注非洲留學研究生的學習發展。

(三)著力解決語言障礙問題

在世界語言體系中,漢語是較難學習的語言之一,中國要在全球范圍內吸納優質生源,就必須加大力度解決來華留學生的語言障礙問題。為保證來華留學生的培養質量,在專業課的教學培養方面應以英文教學為主,中文教學為輔。同時,也可通過預科教育,幫助學生解決專業學習階段的語言障礙,做好外國教育和中國教育體系的過渡和銜接。

在以上研究中,來華留學生普遍反映語言障礙問題。為此,高校應針對性地采取一系列措施,如加強來華留學生與導師、同門、其他學生的學術交流,增設更生動有效的語言課程,舉辦中外學生交流活動等。

(四)重視留學生入學考核,保障培養質量

從留學生的入學前學歷可以看出,“一帶一路”沿線來華留學生學業水平參差不齊,高校在提供優質生源來華學習的機會的同時,也要加強留學生入學考核工作,保證留學生培養質量。

(五)建立完善的信息化系統保證教學質量

根據留學生對師生互評系統的建議可知,大部分學生對互評系統的運作方式較為滿意,但不少學生認為仍有需要改善的地方。高校應加大力度建立多維度信息收集渠道,通過學生評教、問卷調查、座談研討、教學秘書反饋等途徑,獲取教學質量信息,對各教學環節的教學質量進行系統、有效的監督檢查;通過對收集到的教學信息和問題進行深入分析,形成改進意見與舉措,并將其融入日常教學過程,形成教學信息長效搜集與質量保障機制。

(六)提高涉外工作服務水平

除教學培養方式之外,教務服務水平也是影響留學生在華學習狀態的重要因素。高校應強化人文關懷,以培養知華、友華的國際化人才為主要目標,加強留學生與本土學生的互動融合。在教學管理、生活服務方面,將留學生和國內學生平等對待,實行趨同化管理,實現中外學生的融合。注重國際學生管理與服務團隊建設,注重服務人員外語能力、跨文化交際能力的培養,積極組織管理服務人員參加各類培訓,不斷提高管理服務人員的服務水平和處理突發事件的能力。

五、研究總結

本研究對東南大學交通學院交通運輸工程專業留學生進行問卷調研,包括其學習、生活狀態,以及對留學生培養方式的滿意程度,為學校完善留學生培養模式、管理制度,科學合理地制定留學生培養方案提供了依據。研究表明:

(1)在培養模式上,東南大學交通學院注重留學生的針對性培養,科研課題與工作任務和原籍國家實際情況具有較好的關聯性,但是在信息獲取的途徑方面存在障礙。

(2)在教學考核方式上,多采用展示、作業、考試、考勤相結合的方式進行考核,有利于學生能力素質的全面發展,但有待進一步提供更加多樣、更適宜留學生培養的考核方式。

(3)在生活管理方面,應重視留學生與本土學生開展更多的溝通和交流,促進留學生更好地認識了解中國。參考文獻:

[1]

偉華, 董維春, 劉曉光. 非洲來華留學研究生教育問題與對策[J]. 學位與研究生教育, 2012(8): 54-58.

[2] 肖丹. 來滬碩士留學生培養模式的分析與研究[D]. 華東理工大學, 2012.

[3] 汪麗琴, 鄭剛. 師范院校來華留學研究生教育發展現狀及其改善——基于2004—2012年師范院校來華留學生數據分析[J]. 教育學術月刊, 2014(9): 68-73.

[4] 劉小軍. 研究生層次外國留學生培養的幾點思考[J]. 學位與研究生教育, 2006(7): 47-50.

[5] 鄭蘭哲. 面向國際一流大學目標培養高層次來華留學生[J]. 中國高教研究, 2004(3): 33-36.

[6] 趙延慶, 劉婉秋, 周長紅. 路基路面工程雙語教學的實踐與認識[J]. 大學教育, 2017, 6(1): 79-80.

[7] 謝君君, 董東棟, 劉華初. “一帶一路”背景下海南高校留學生教育管理滿意度調查研究——基于海南省三所高校的留學生調查樣本分析[J]. 江漢大學學報(社會科學版), 2018, 35(5): 83-98,127.

[8] 劉昶智. 高職學前教育專業普高生和三校生學業成績差異實證研究[J]. 職業技術, 2020, 19(2): 6-10,14.

[9] 李德文, 惠立鋒, 吳付祥. 基于主成分分析的β射線法PM2.5測量準確性影響因素分析[J]. 環境監測管理與技術, 2020, 32(5): 56-59.

[10] 趙新, 韋建剛. “一帶一路”視角下高校留學生教育發展對策探討[J]. 黑龍江高教研究, 2018, 36(6): 150-153.

Research on the training mode for international postgraduate in traffic and

transportation engineering specialty: Taking Southeast University as an Example

YU Bin, ZHOU Wen, YANG Qian, CHENG Jianchuan, GU Xingyu

(School of Transportation, Southeast University, Nanjing 211189, P. R. China)

Abstract:

With the continuous development of the “Belt and Road” strategy, a large number of international students are attracted to China for graduate studies. In order to deeply explore the training mode of postgraduates in transportation engineering specialty, selected overseas students in transportation engineering specialty of Southeast University to conduct questionnaire survey and analysis. Through the principal component factor analysis method, obtained the status quo in four aspects: the participation of graduate students in campus activities, the relevance of scientific research topics, the grasp of learning focus, and the degree of scientific research task commitment; through sample testing, the similarities and differences of the adaptability of overseas graduate students from Asian and African countries to the university training mode are analyzed. The survey results reflected the living and learning status of international students in the School of Transportation of Southeast University. This research then conducted data analysis to explore the weakness of the cultivation of international postgraduate and putted forward corresponding suggestions.

Key words:

the Belt and Road Initiative; traffic and transportation engineering; international students education; questionnaire analysis; cultivation practice(責任編輯 王 宣)