城市微更新背景下保定市老舊小區改造研究

張婉秋 陳殿霞 李娜

摘 要:加大城鎮老舊小區更新改造是一項惠民生、擴內需的舉措。基于此,文章基于城市微更新的背景,了解老舊小區現實存在的矛盾,并結合富祥小區改造設計,探討老舊小區更新理念、方法、改造內容,以及更新后的積極意義等,同時提出老舊小區改造應以整體規劃為理念,以生態和諧和人文發展為基調,從空間設計、人文脈絡延續等方面進行提升的改造方向。

關鍵詞:老舊小區;微更新;生態和諧

基金項目:本文系2020年度保定市哲學社會科學規劃課題(2020091)研究成果。

一、老舊小區改造研究背景

老舊小區改造是一項惠民生、擴內需的重要舉措,其中2000年底前建成的住宅小區是改造重點——按照國家的政策要求,結合各地實際情況,到“十四五”期末,基本完成2000年底前建成的老舊小區改造。自此,老舊小區的改造進入加速期。隨著時代的不斷發展,以居民為主導和各方多元參與的有機更新是目前可持續發展的一種有效手段,成為城市有機更新的組成部分。

保定市主城區涉及75個老舊小區改造,且小區改造主要從安全改造、居住功能提升、環境治理3個方面進行。而且一定區域內老舊小區具有相同特質,所以富祥小區的改造對其他小區的改造工作具有非常重要的借鑒意義。

二、老舊小區微更新的概念

2012年仇保興先生首次提出“微更新”的概念,引導大家從以前的大拆大建思維過渡到城市有機更新和立足微小空間以人為本的空間重構理念。“微”是用比大拆大建少的資金,在老舊小區原有的基礎上進行局部調整。“更新”是改善小區環境,建立宜人生態景觀;改善居民的精神狀態,提升居民幸福指數;建立“三合一”的有效管理機制,激發老舊小區內在的發展潛力。秉承的是共建、共治、共享原則,遵循的是民主、科學、合理原則,以實現老舊小區“舊貌換新顏”。

三、老舊小區改造的研究意義

從歷史記憶來看,老舊小區是一個城市發展的印記,承載了一代人的成長記憶,所以在老舊小區的微更新中,保護好它的歷史文化記憶,也是對城市發展歷程的重要見證的保護。

從整體規劃設計來看,對富祥小區進行綜合治理,完善管理體制,改善環境,構建和諧的現代化社區,形成良性的發展模式更加適合社會的老齡化發展。富祥小區的樓本體和公共區域的微更新改造對其他老舊小區改造也具有現實指導意義。

從社會心理學來看,一個環境優美的生活空間可以促使形成和諧的人際關系,所以通過公共區域的更新改造增加居民的交往場所,有利于營造和諧的人文環境。

四、富祥小區微更新改造

(一)富祥小區現狀

富祥小區建于2000年,于2020年被保定市列為老舊小區改造項目。小區占地面積3.8萬平方米,一共有9棟樓,515戶居民。隨著社會經濟的高速發展,富祥小區的基礎設施和公共空間都無法保證居民的高品質生活。而且公共空間的失效管理,部分居民外延居住空間,或者隨意搭建,嚴重破壞了居住環境。

(二)富祥小區問題分析

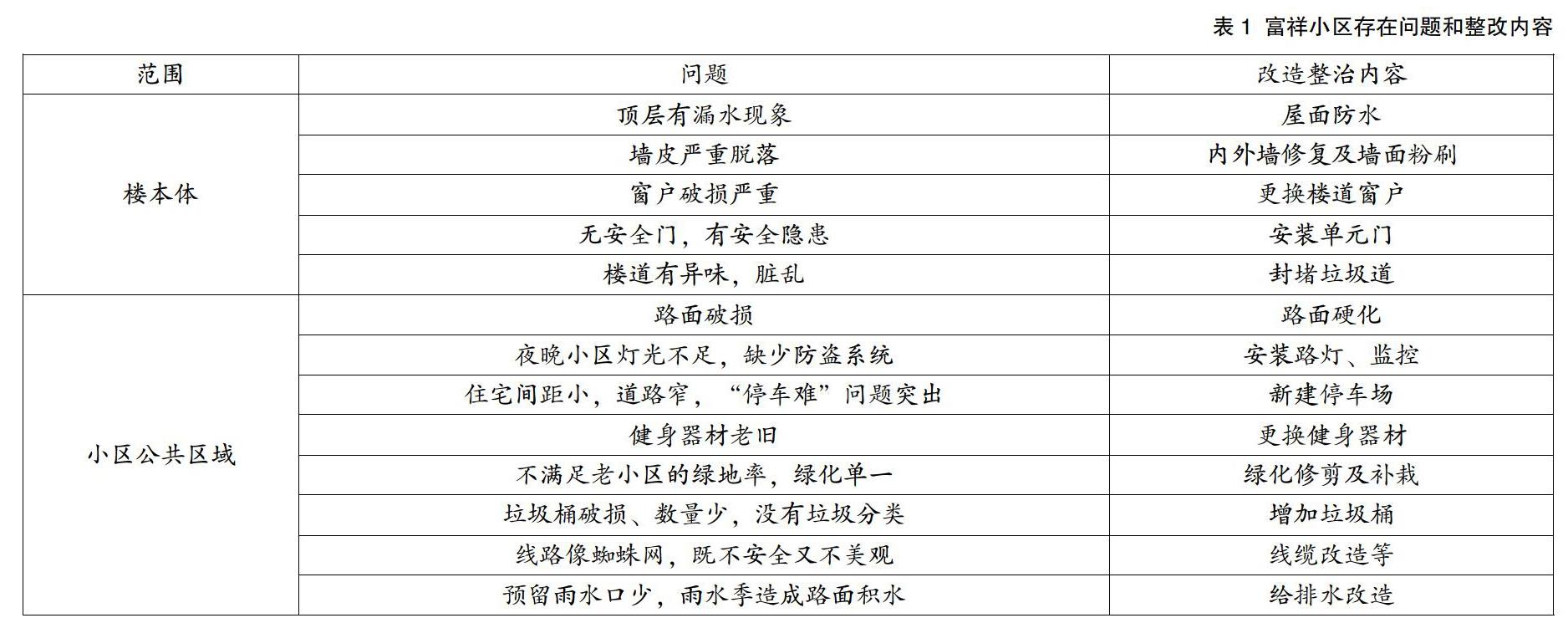

富祥小區存在的具體問題詳見表1:

(三)設計理念

1.立足整體,有機更新,生態可持續規劃理念

小區改造作為城市微更新的一部分,應從規劃的角度研究改造區域和周邊環境的關系,以在實現小區功能性的基礎上,提升小區整體環境。

2.社區文脈與原真性保護理念

居民作為社區生活主體,迫切想從對歷史的懷舊和對城市意象的追求中尋求平衡和發展。因此,在改造過程中應在最大限度保留原有社區文脈的基礎上進行生活品質的提升。

3.“老幼復合型”社區改造設計理念

老舊小區中健康的老人多數都承擔一部分兒童教育和看護工作,這對老人來說是體現個人價值的機會,也符合現代社會對老人能老有所為的期望。而且建設“老幼復合型”社區可以減少老人與子女的代際隔閡,促進家庭和睦。

(四)改造策略

從安全、居住功能、環境治理三方面提出改造對策。

1.安全方面

隨著科學技術的飛速發展,引進先進的數字化門禁設備對小區入口進行高效、準確的安全管理。同時更換樓道窗戶,安裝單元門,以保證居民的人身財產安全。在行車道路、臺階、踏步、坡道等節點進行重點照明,并采用節能控制方式,用以輔助老年人的夜間出行。各種電線如同蜘蛛網一樣,存在較大的安全隱患,應進行線纜改造,同時要加大消防宣傳力度。

2.居住功能方面

提升老舊小區生態景觀品質,打造棲居和諧生活風貌。簡單的小區綠化對節能減排效果影響巨大,可以通過以喬木為主的植物合理配置進行小區綠化,最低成本地緩解熱島效應,創造彈性公共空間,完善居民心理環境建設,創建和諧共生的海綿體社區。

(1)建筑基本功能改造

對小區整體的建筑外墻做防水設計、保溫設計,以保證建筑的使用功能。同時為了使小區有個統一的建筑外貌,統一進行建筑內外墻的粉刷,使小區重新煥發活力。

(2)道路改造

小區路面毀壞現象嚴重,遇到雨雪天氣一片泥濘,導致不便出行,需進行改造。小區入口的道路只是面層開裂,進行局部修復即可。但入口處為人行道車行道并行,路面不設高差,所以應采用不同材質或顏色進行區分。對于樓前損壞嚴重的道路可進行重新鋪整,而且由于樓前的道路還是隱形停車位,道路的設計應按照車型荷載來進行設計。

(3)停車位設計

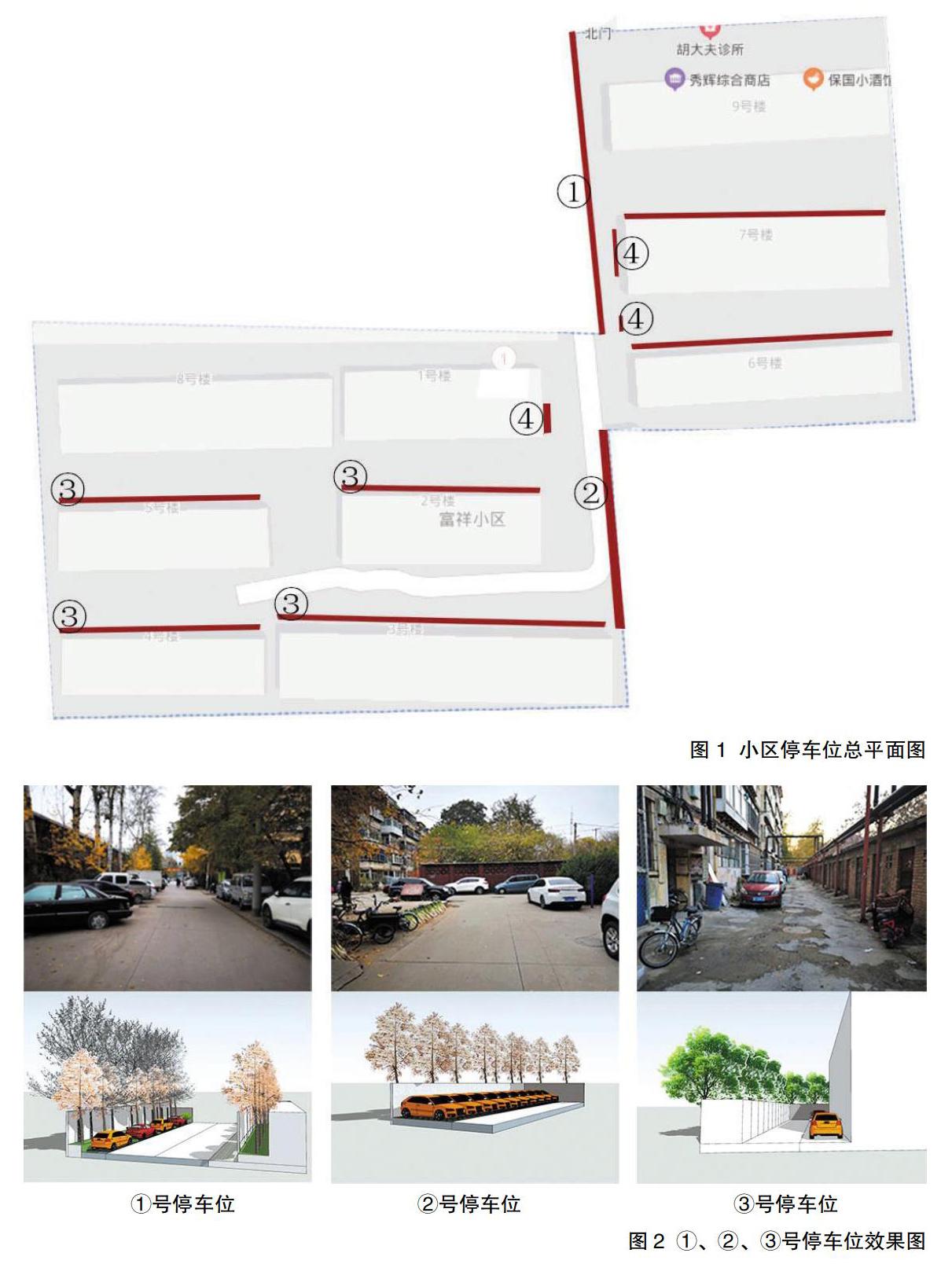

依據生態可持續的設計理念,滿足其安全性要求的前提下運用海綿城市的設計方法進行停車位的設計,停車位總平面圖如圖1所示。小區內設置三個類型的停車位(圖2):①號、②號停車位為生態停車位,利用植草格使雨水自然下滲,溢流部分進入雨水管網,同時底部填充厚礫石,以提供充足的滯留空間;③號停車位為樓前隱形停車位;④號停車位為無障礙停車位。

①號停車位原來的位子車輛占用人行道現象嚴重,車輛隨意停放,宣傳欄被車輛遮擋,所以為了保證車輛安全出行,采取平行式的停車方式,這樣主路雙向通行不會受到影響。具體而言,就是把右側人行道改成植草格停車位,把楊樹和銀杏樹前面雜亂的大葉黃楊拔除,且在楊樹和銀杏樹的中間和后面種植常綠灌木,局部可以點綴花灌木,所有右側的宣傳欄集中放置到左側人行道。②號停車位采取垂直式設計,這樣停車位密集,可以增加停車位。

③號停車位為樓前隱形停車位,供老年人代步車的停放和晚上下班時私家車的停放。

④號停車位為無障礙停車位,采取人性化設計,停車位與住宅樓出入口緊密銜接,且出入口進行坡道設計,方便使用。

3.環境治理方面

小區綠地設計主要采取保護為先、多元增綠的設計思路。根據實地考察,小區高大落葉喬木居多,有銀杏樹、柿子樹、速生楊、國槐等,灌木只有大葉黃楊,草本花卉幾乎沒有,所以我們堅持宜綠則綠、見縫插綠、垂直披綠等多元增綠方式,盡可能在有限的生活空間營造最大的綠色空間。

(1)建立完整的公共休閑空間,激發居民參與度

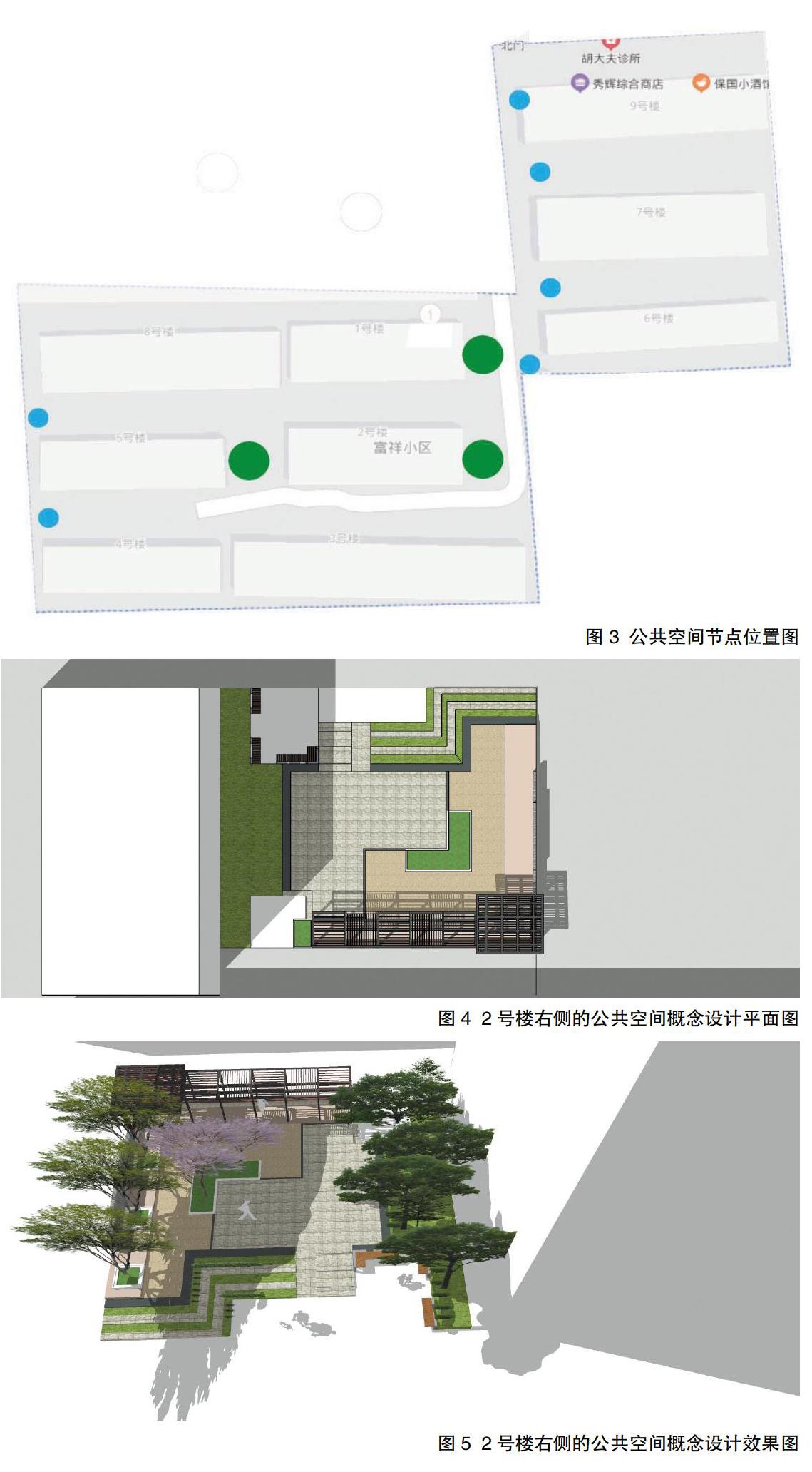

通過對老年人的行為活動和社會心理特征進行研究來設計適合老年人的公共空間——在1號樓右側、2號樓右側、2號樓和5號樓的中間區域營造三個公共空間(圖3),并更換健身器材,進行綠化修剪及補栽,發掘邊角休閑空間。公共空間的主要使用對象以老年人和小孩為主,因此還需做無障礙和安全性設計。公共空間概念設計效果如圖4、圖5所示。

(2)生活方式的革命——封堵垃圾道、實施垃圾分類、建立垃圾站

原來每個單元樓的樓梯間都有一個從頂樓通往一樓的垃圾通道,這成了整個樓道環境的隱患,應全面封堵垃圾通道,以保證樓道的衛生。另外,住宅小區的生活垃圾種類多,居民垃圾分類意識薄弱,所以應建立垃圾站,統一投放,并聘請專業人士進行垃圾分類。

五、結語

依據立足整體,有機更新,生態可持續規劃理念,社區文脈與原真性保護理念,政府、社區、居民協商共治,打造和諧共生居住環境理念,“老幼復合型”社區改造設計理念在富祥小區改造中合理進行微更新設計,能夠提高小區的生態、人文建設質量,所以城市微更新背景下保定市老舊小區改造研究有重要的現實意義。

參考文獻:

[1]沙榕,邢萬里,田原.城市微更新背景下北京白塔寺街區公共空間更新策略研究[J].藝術教育,2020(8):163-166.

[2]侯曉蕾.基于社區營造的城市公共空間微更新探討[J].風景園林,2019(6):8-12.

[3]王承華,李智偉.城市更新背景下的老舊小區更新改造實踐與探索:以昆山市中華北村更新改造為例[J].現代城市研究,2019(11):104-112.

作者單位:

張婉秋,河北工藝美術職業學院。

陳殿霞,天津仁愛學院。

李娜(通訊作者),河北工藝美術職業學院。