粵港澳大灣區港口建設經濟效益研究

王姍姍 張楊

摘 要:隨著粵港澳大灣區港口基礎設施建設投資力度的逐步加大,對港口建設進行經濟效益評價越來越重要。本文通過梳理、總結粵港澳大灣區港口建設發展現狀,分析經濟效益的影響因素,并基于經濟效益影響因素提出了基于經濟效益的港口建設管理措施,為粵港澳大灣區港口建設經濟效益研究提供思路。

關鍵詞:粵港澳大灣區;港口建設;經濟效益

中圖分類號:U65 ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ?文章編號:1006—7973(2021)07-0012-03

粵港澳大灣區主要由珠三角九個城市(廣州、深圳、珠海、江門、中山、肇慶、佛山、東莞以及惠州)和中國香港、中國澳門組成[1]。粵港澳大灣區區位優勢、集群優勢明顯,交通條件便利,產業體系完備,經濟互補性強,創新要素集聚,具有顯著的經濟發展優勢。港口是大灣區經濟的一個重要組成部分,具有極大的、廣泛的關聯產業帶動力。隨著粵港澳大灣區的發展,對港口建設項目的投資也在日益增大,這就需要對各港口的建設項目進行相關的經濟效益評價[2]。港口建設經濟效益是評價港口建設及港口經濟的科學標準,也是評價港口經濟活動的客觀依據。

1 粵港澳大灣區港口建設與經濟發展現狀

1.1 粵港澳大灣區港口建設現狀

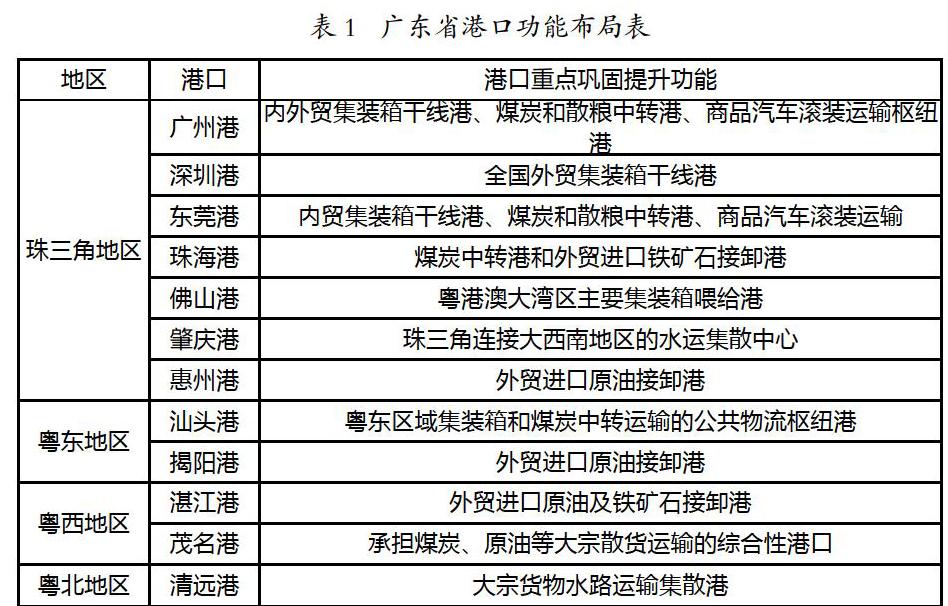

隨著《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的正式發布,港口對擴大貿易、推動區域經濟和城市發展具有更加重要的意義。根據《廣東省推進運輸結構調整實施方案》,對包括珠三角在內的廣東省港口重點功能布局進行了明確[3],具體如表1所示。

粵港澳大灣區具有區位優勢、制度優勢以及產業優勢三大核心優勢,在世界四大灣區中區位優勢突出,并且大灣區進出口水平不斷突破,是全世界港口最繁忙、最密集的區域,僅2016年大灣區總吞吐量就是其他三大灣區總和的4.5倍,且在全球新冠肺炎疫情影響下,一至三季度南沙港吞吐量仍保持正增長,同比增長4.9%。項目建設方面,2020年粵港澳大灣區(內地九市)重點項目達2000余項,總投資額3.2萬億元。

1.2 粵港澳大灣區經濟發展現狀

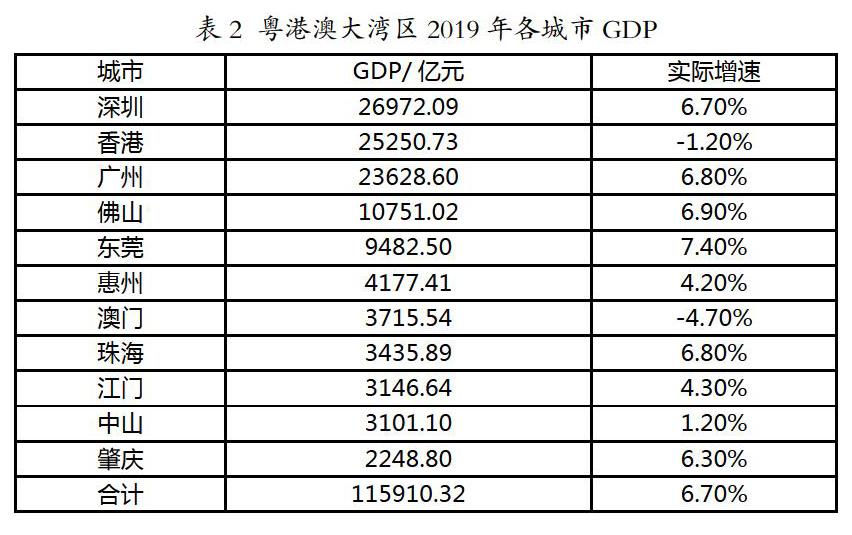

粵港澳在經濟體制建設及資源配置上,均有著較強的互補優勢。香港和澳門特別行政區由于在法律上的地位特殊性,他們的經濟體制建設與市場經濟運營有著更加成熟的建設和實踐經驗,尤其是香港作為世界金融的主體之一,有著大量的金融管理經驗、機制和管理人才。而珠三角則擁有廣大的腹地、創新產業集群與較大的增長潛力。2019年大灣區GDP生產總值達到11.59萬億元,增速達到6.7%,占全國GDP總量11.61%,是全國經濟最活躍的地區之一。粵港澳大灣區2019年各城市GDP如表2所示。

2 粵港澳大灣區港口建設經濟效益評價體系建立

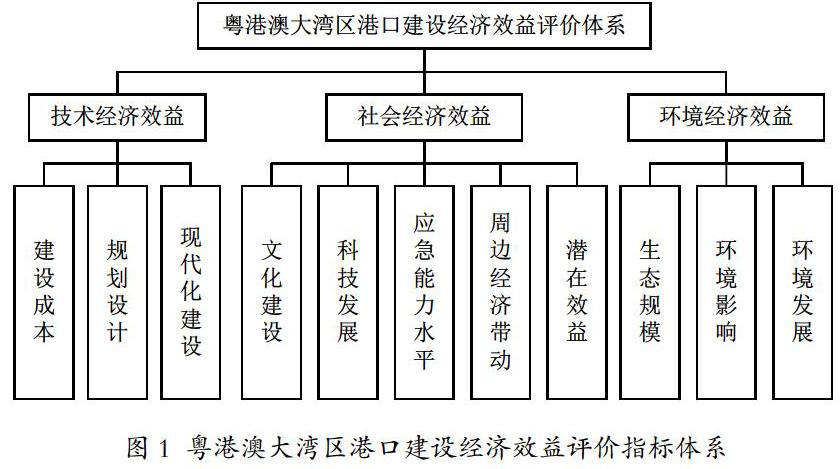

粵港澳大灣區港口建設經濟效益涉及到諸多方面的因素影響,從港口建設項目自身出發,港口的定位、發展規劃等都對大灣區港口建設技術經濟效益產生影響;從港口建設社會經濟效益角度,大灣區港口建設會對其區域文化、科技、周邊行業發展產生較大影響;從環境經濟效益角度,港口建設對大灣區的環境影響是不可逆的,由此產生的生態環境和經濟效益問題,同樣不容小覷。

2.1 技術經濟效益

粵港澳大灣區港口建設技術經濟效益影響因素,主要包括港口自身建設成本、港口規劃、以及現代化港口建設等方面。港口建設成本是不可避免的一項經濟支出,主要包括人工成本和建材成本等;港口建設規劃是指的在港口建設時對該港口的設計通過能力(TEU)、靠泊等級(DWT)等;現代化建設成本主要包括利用信息化數字化手段對港口進行建設,使港口能夠滿足現代化物流運輸及發展的需求。

2.2 社會經濟效益

港口建設社會經濟效益主要包括港口文化建設、應急能力水平、周邊經濟帶動以及潛在效益和科技發展等方面。港口文化建設是整個大灣區社會文化價值的一部分,港口文化建設體現了其建設價值和理念,與區域文化建設協調。大灣區港口建設的社會經濟效益體現還表現對周邊產業及科技創新的帶動,通過帶動臨港產業,進一步推動科技發展。港口建設有利于提升大灣區應急能力水平,通過港口之間的聯動,承擔了海域應急救援的任務,為航運船只提供安全保障。除此之外,港口建設的社會經濟效益還包括提供工作崗位、拉動消費需求等潛在的經濟效益。

2.3 環境經濟效益

港口建設環境經濟效益包括生態規模、環境影響以及環境發展三個指標表示面。生態經濟規模是環境成本及環境保護投資的體現,環境成本產生于港口建設過程中的環境退化、污染及損失;環境保護投資是對上述所產生的不良影響進行治理的費用支出。環境經濟影響為由于港口建設與運營造成的環境損失,主要由環境損失指數即環境治理成本與環境損失比值表示,以及億元產值所產生的環境損失成本等表示。環境經濟發展用來表示環境逐年變化發展情況,主要指標包括環境治理成本變化、環境保護成本變化以及環境退化成本變化。

粵港澳大灣區港口建設經濟效益評價體系,如圖1所示。

3 基于經濟效益的粵港澳大灣區港口建設管理

3.1 技術經濟效益管理

粵港澳大灣區港口技術經濟管理要對建設過程中的成本、設計規劃以及信息化建設進行管理。人工、水泥砂石、鋼材等成本是整個港口建設中成本的主要組成,采用先進的施工生產技術確保人員分配合理,節約建筑材料的使用,同時要保證施工過程的環保因素,避免因為施工污染造成環境成本的升高。同時,要對人員分配和物料調配進行合理規劃,嚴格按照預算進行建設,減少遠距離運輸、異地施工現象的發生,節約交通運輸等額外的施工成本。港口規劃設計是技術經濟效益中關鍵因素之一,港口規劃設計對整個港區今后發展奠定了基礎,港口規劃中要充分考慮到整個大灣區的發展現狀及發展方向,在滿足粵港澳大灣區現有需求的基礎上,預留相應的改造升級空間。

3.2 社會經濟效益管理

粵港澳大灣區港口建設社會經濟效益管理主要從社會效益角度出發,通過一系列的措施提升港口社會經濟效益活力,帶動區域經濟發展,確保實現大灣區經濟資源的可持續利用,進一步打造“智慧港口”“平安港口”“品質港口”“花園港口”,提升整體環境。

(1)提升港口經濟文化及景觀建設。充分考慮港口建設與城市發展的契合點,通過港口經濟文化及景觀建設,融入粵港澳大灣區經濟發展理念。結合臨港物流園、保稅區等配套設施建設,進一步將景觀設計集合港口經濟文化理念充分融合,強化港口生態建設。同時,將物流、交通規劃與港口整體文化相呼應,在體現港口特色的前提下,充分發揮港口自身物流優勢,提升港口經濟發展

(2)推進數字港口建設。在粵港澳大灣區港口建設中融入人工智能、5G、大數據等數字化、信息化元素,統一數字化港口建設標準,從而提高運輸效率,降低運輸成本。將人工智能等識別感知技術廣泛應用于大灣區港口建設中,實現智能化操作,提高工作效率。將互聯網技術充分應用于港口物流及貿易過程,在港口建設時預留相應的配套設施,為今后的信息化、數字化港口發展提供可能,進一步促進港口經濟發展。

(3)加強綠色港口建設。粵港澳大灣區港口建設始終秉承綠色理念,堅持經濟發展與資源節約,從而實現港口經濟最大化。通過政府的激勵政策與強制措施,建立一套切實可行的綠色港口建設與評價體系,合理規劃臨港產業布局。對參與港口建設及運營的相關方提出相應的管理要求,并體現綠色港口建設對相關利益方的經濟效益,在強制建設的基礎上進行利益引導,使相關利益方主動參與綠色港口建設。在制度保障、激勵機制與技術創新的推動下,加強綠色港口建設,促進港口進行的持續發展。

(4)推動周邊行業經濟發展。粵港澳大灣區港口建設為區域人口提供就業崗位并帶動周邊經濟發展,大灣區港口建設帶動周邊產業發展,提供了更多的就業機會,通過相關技術培訓為大灣區城市提供大量的工作崗位,加快港口經濟和社會經濟發展。港口建設對周邊經濟的影響具有傳導性,以港口為核心輻射周邊經濟發展,通過港口建設,推動物流園、保稅區、自由貿易區建設,進一步拉動港口周邊基礎設施建設、金融、工業制造、物流等行業的發展,帶動大灣區港口群的經濟發展。

(5)提升應急救援能力。通過粵港澳大灣區港口建設為海域應急救援與執法提供必要條件,提升港口應急救援能力,加強粵港澳大灣區執法監察工作構建管轄海域實時監視和快速反應體系,并通過港口建設進一步優化執法監察機構布局,從而有效提高海域應急反應能力,以及協同執法的快速支援響應能力。

3.3 環境經濟效益

環境經濟效益就是要充分考慮港口的自然環境條件,因地制宜,在建設、運營過程中,充分考慮對自然環境生態的影響,通過技術、管理手段強化對海洋自然環境、大氣環境、空氣環境的保護,合理地進行環境生態保護投入。健全生態環境經濟效益評價體系,通過對環境治理成本、環境保護投入與經濟收益的比例,以及長期環境經濟的發展進行分析研判,合理安排生產運營,提升港口建設環境經濟效益。同時,要利用科技手段,加強港口周邊的環境監測,包括空氣監測、水質監測等,將環境經濟損失控制在較低范圍。

4結語

粵港澳大區港口建設對區域社會經濟發展起著十分重要的推動作用,這種作用通過港口經濟效益表現出來。對大灣區港口建設經濟效益的影響因素分析,港口建設在加快區域經濟發展、協同周邊行業優勢、推動臨港經濟發展上有著突出的作用。在大灣區港口建設與運營中,通過技術經濟效益、社會經濟效益和環境經濟效益分析,從提升港口經濟文化建設、數字港口建設以及綠色港口建設等方面,突出港口建設對大灣區經濟效益的影響,從而實現粵港澳大灣區經濟效益的可持續發展。

參考文獻:

[1] 李靖. 粵港澳大灣區建設背景下的港口發展定位思考[J]. 珠江水運, 2020, 506(10):45-46.

[2] 杜佳欣, 李響. 港口建設項目的經濟效益評價方法研究[J]. 湖北農機化, 2019, 000(014):102-103.

[3] 劉敏,劉人懷.“深中通道”對粵港澳大灣區港口物流的影響[J].中國流通經濟,2020,34(06):16-26.