活出有靈魂的工藝設計

——在工藝學習中創新的漆線雕課程

張斯倩

(福建省廈門第二中學 福建廈門 361000)

選題思考:

創新教育是以培養人們創新精神和創新能力為基本價值取向的教育,工匠精神與創新精神啟發我們傳承與創新出新的事物。傳統的漆線雕課程僅以手工技藝為開展教學,新時代下的美術教師應該思考,比起向學生傳授可能被時代發展所取代的單純技術,更應該設法通過教育和訓練培養學生針對21世紀人才培養所需要的基本素質及解決問題的能力。本次課程以創意思維為核心開展漆線雕課程,根據新建構主義的基本原理,學生將圍繞創作主題進行綜合探究,在自主、合作和探究的過程中學到各自需要的知識與技能,提取元素,靈活運用傳統工藝中的智慧帶領學生創作出深受學生喜愛的創意設計作品,使工藝更好地服務于生活。于是,我們在高中階段針對漆線雕課程展開了一場“漆線雕傳承與創新”的藝術教學。

學生年齡段:

16-18歲,高中年級階段。

課時構成:

第一課:工藝探寶(美術鑒賞)1課時

第二課:學習大師(美術館實踐課)1課時

第三課:創意實踐(工藝設計)2課時

第四課:產品交流(分享評價課)1課時

教學目標:

1.知識與技能:了解漆線雕的歷史文化,感受閩南地域特色的藝術風格(圖像識別、文化理解);選取自己喜愛的漆線雕作品,分析中華傳統工藝的美術語言及其獨特的藝術表達方式(審美判斷);理解漆線雕作為民族手工藝最深沉的精神追求,借鑒圖像,提取元素(美術表現);創意聯想,將傳統工藝與現代工藝、產品設計相結合設計出一件或多件文創產品,并說明其設計意圖(創意實踐)。

2.過程與方法:通過步步遞進的教學方法,學生通過發現漆線雕工藝的表現形式和特點,根據漆線雕工藝與其他工藝的共通性與獨特性能夠提出自己對工藝的觀念和看法,通過實地考察、訪談專家,查閱資料得出相關結論;借鑒工藝風格向大師學習體驗漆線雕的制作工序,提煉工藝制作技巧與方法,結合當代現有的藝術表現形式,靈活運用到身邊的事物中,衍生出文創產品。

3.情感、態度和價值觀:通過對漆線雕的深入研究,讓學生體會到廈門漆線雕的工藝價值與智慧結晶。培養學生對地方傳統文化的認同感與歸屬感,以及能夠改變生活方式的自豪感。

教學重點及難點:

教學重點:探索漆線雕工藝傳承與創新的方法。

教學難點:對漆線雕工藝技巧的學習及利用信息技術設計并制作文創產品。

教學準備:

1.教師用具:教學課件、漆線雕展示用具、學習單、評價表、漆盤、漆泥、搓板等。

2.學生用具:盤子、漆泥、搓板、復寫紙(或利用紙盤、白乳膠、軟陶、尺子替代)、手繪板、機房電腦。

教學過程:

第一課時:漆線雕工藝探寶,了解工藝之美。

一、前置性學習

高中階段的學生本身就具有相應的判斷能力和自主選擇的能力,學生根據教師給出的課前給出的命題,以分組的形式針對企業管理人、傳承人、手藝人和收藏人以訪談的方式分組展開調查,上網或搜索家中珍藏的書籍查閱相應資料。并給學生提出以下方面的問題:

1.你考察的對象是誰?為什么選擇考察他?你認為漆線雕具有哪些特點最吸引你?

2.你身邊有收藏漆線雕工藝的親朋好友嗎?你知道傳統手工技藝制作出的作品和現代工業壓膜制作出來的作品有何區別?

二、課堂欣賞與交流

(一)賞寶——了解漆線雕的歷史發展

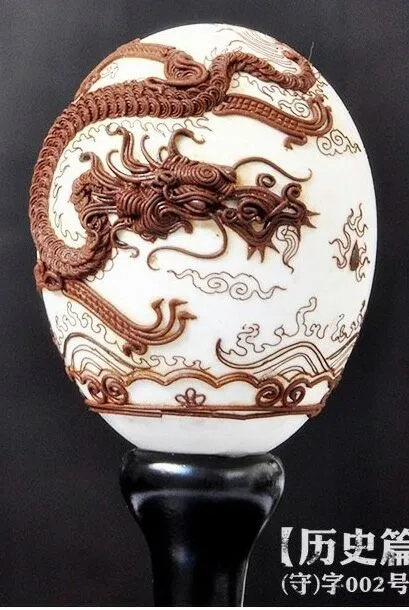

漆線雕是一種以線造型,集浮雕、雕刻、漆線為一體的傳統民間工藝,利用漆線工藝本身具備的藝術特征,使其錯彩鏤金,質地表面呈現出一片錦繡,細密繁復,看似云霞雕色(圖2)。漆線雕工藝發展了三百年,從十六國時期開始,經歷隋唐一直到明清,歷代都留有明顯的痕跡。在50年代末和70年代初,漆線雕技藝進行了兩次重大的改革創新活動,使漆線雕真正作為一張廈門工藝的“名片”重新“蘇醒”過來(圖1)。從形象的設計、傳統形式的修訂、色彩的配置等方面進行了深入的探索,終于在創新中取得了藝術上的成就。創新是所有傳統手工藝奪取生存和發展的唯一出路,在傳統技藝之中隨時代發展灌注全新的工藝文化的理念,創新之路才能夠真正使得工藝美術“煥然新生”。

圖1 《蛋殼漆線龍》

圖2 漆線雕龍圖樣式

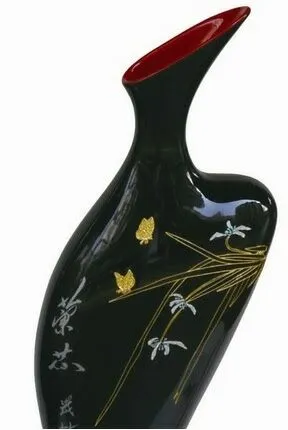

其中蔡氏漆線雕藝術館藏的《春天》作品(圖3),形式上做了大膽的嘗試。美麗少女形象透過作者嫻熟的技藝突破漆線裝飾難以具象地表現人體的難點,用傳統技藝來表現現代時尚,表現出“嬌羞低眉吟弄月,翹指含笑花宛然”的詩般意境。作品貼近生活,具有較強的時代感。以及利用紫竹先生的國畫藝術設計的《蘭芯》作品(圖4),以細膩的線條簡潔地勾勒蘭花草,以蛋殼粘貼出蘭花朵,再染上晶瑩透亮的寶藍色。漆線雕是一門可以利用不同手法來表現的藝術,傳統文化是民間藝術的靈魂,創新則是一個民間藝術繁衍生長的內在動力。

圖3 《春天》漆線雕

圖4 《蘭芯》漆線雕

(二)鑒寶——漆線雕傳統手工藝與現代機械制作工藝的區別

漆線雕是千錘百煉的手工藝精品,真正的價值不在其外表,而在其技藝。漆線雕的漆線技藝是線條的技藝,漆線直接盤繞重疊產生強烈凹凸對比和豐富的層次。可以說,“手工”體現了漆線雕的最大的工藝價值,也蘊含了巨大的經濟價值,是漆線雕的靈魂。強調手工制作,強調線條表現,絕不是“因陳守舊”的借口,更不是“唯我獨尊”地排斥機械的先進制作手段,而是為了堅持漆線雕必須具備的美的靈魂。

要讓學生認識到一件手工制作的工藝品即使制作得再工整,這也絕非機械化制作所能模擬的。體會到手工體現出的人文價值,人的雙手是心靈的工具,而工藝美術是心靈的產品。一旦離開了手的操作,工藝美術就等于失去了靈魂,變得徒有其表了。

(三)探寶——學習目標的達成

在學會賞析、歸納整理環節中,教師引導學生采取聯系、比較的方法,觀看漆線雕工藝的紋樣局部細節,發現漆線雕作品的異同關系,通過圖像識讀感受漆線雕作品的造像、色彩、材質、肌理等形式特征。在美術館教學中,學生可以輕松就地取材通過臨摹、提取到圖像信息。學生通過認真觀察并臨摹紋樣,在識別與解讀圖像意圖、涵義和表達的觀念、態度與情感的基礎上填寫學習單。(圖8)

第二課時:學習大師制作寶,體驗工藝之巧。

一、選定作品,了解大師

教師準備了一些代表性的資料并要求學生在課前搜集資料。教師以生動形象的微課導入法開展教學,帶領學生走進美術館(圖5、6、7),感受漆線雕工藝作品中具有代表性的藝術語言和大師個性的表達。通過一系列提問進行引導:畫面給你的第一感覺是什么?藝術家為什么要這樣做?有怎么樣的創作背景?你喜歡廈門蔡氏漆線雕嗎?我們可以怎樣查閱相關作品資料?學生在教師引導下主動思考漆線雕之美,選擇一位自己最喜歡的作者,結合學習的具體內容,進一步了解藝術家的生平經歷、藝術風格、代表作品等。

圖5 館內訪談

圖6 現場觀摩藝術作品

圖7 向大師學習

圖8 自主探究學習

二、欣賞工藝,研究技法

在這個環節中,學生可以模仿和體驗蔡氏漆線雕的制作實踐過程,掌握蔡氏漆線雕的設計紋樣和制作技法,可以根據自己選擇的漆線雕載體來設計紋樣(如,祥云紋、水波紋等),可以分小組進行討論并共同完成設計稿。同時,教師可以采用示范或多媒體教學漆線雕的制作技法和步驟,促進學生通過“設計紋樣 體驗技法”的完整過程,了解漆線雕美術表現的基本過程與方法。漆線雕制作具體步驟包括:

1.定稿:設計紋樣,完成草稿;

2.備料:采用陳年磚粉和天然大漆、熟桐油等多種材料調合,經過反復舂打,形成像面團一樣軟硬適中、可搓、可塑的泥團,俗稱“漆線土”;(圖9)

圖9 備料

3.搓線:用楔形的搓板,由手工搓成各種粗細不同、柔軟而有彈性的漆線,盤繞在漆筷上備用;(圖10)

圖10 搓線

4.盤結:通過“盤、纏、結、繞、堆、疊”等手法,在涂有底漆的坯體上,做出層次豐富、疏密有致的紋樣;(圖13)

5.安金:將24K金箔貼在已繞出的紋樣的漆線上;

6.敷彩:在無漆線盤結各區域平面位置上均勻涂置不同的色彩。(圖14)

圖11 黏土繞線

圖12 黏土盤線

圖13 盤結

圖14 安金和敷彩

圖15 作品調整

圖16 文創掛飾完成

第三課時:創意實踐改良寶,提煉工藝之精。

一、思維導圖,提取元素

引導學生借鑒已有的素養和能力發展思維想象,以小組為單位根據各自研究的方向,上臺宣講自己小組的研究成果,其中包括要如何進行畫面的構圖、造型與色彩的表現,選擇恰當的方式,把漆線雕作為資源融入新的產品創作中去。(圖11、12、15、16)

二、構思草圖,自主創作

確定產品改良設計的流程,先讓學生通過調查資料,在構思中醞釀創作熱情,最后設計成產品草圖(要附加設計說明)。例如:以“如果漆線雕會說話”“傳承與創新中華巧工”為主題,啟發學生嘗試設計創意海報草圖。以“傳承與創新”為主題,是希望學生能夠思考要如何保護蔡氏漆線雕這門工藝,解決工藝失傳等問題,加深學生對地方非物質文化遺產的了解。學生首先可以通過分析國寶趣味海報設計開始,分析創意海報設計的特點和三個要素(圖片、文字、顏色),分解基本問題,什么是創意有趣的產品設計,了解畫面的趣味性,利用重構、融合、提煉等技法實現創意表現。教師要鼓勵學生大膽突破傳統形式的束縛,觀察學生畫面是否具有完整性、人文性和設計感,針對學生的困惑進行恰當指點,學生也能夠陳述自己的改良設計,征求小組意見,進行真實性評價與改進。(圖17、18、19)

圖17 漆線雕主題海報

圖18 掛飾設計

圖19 漆線雕動漫人物形象設計

第四課時:產品交流分享寶,推陳工藝之新。

一、交流分享,收獲感懷

學生在學習報告會中闡述學習的收獲,對今后研究與創作提出了各自的意見和建議。學生自主完成真實性評價是對本次教學的最好總結,為教師提供了比較直觀的教學反思,促進教師能夠進一步完善教學規劃。

二、線上線下信息化互評

教師首先在互聯網環境下構建“以學生為中心”的評價平臺,如班班通、合校園APP,制定評價標準;由學生自主上傳作品,以班級成員投票,以BBS互動平臺選舉出最佳作品。

課后總結:

中華優秀傳統文化是一種集體智慧的載體。在注重培養創新藝術人才的今天,要如何真正做到“守正創新”?我們將采用情境創設步步遞進的教學方法,既引導學生在情景或游戲中鑒賞工藝,體驗制作工藝,學習工藝技巧,提煉智慧,使學生在自主探究體會到工藝精髓的,也讓學生靈活運用工藝中的智慧,將傳統與現代工藝或設計相結合,讓這些民藝重獲新生。