明清永昌衛城結構與布局

陸韋志

(寧夏大學西夏學研究院,寧夏 銀川 750021)

永昌衛城歷史悠久,地處要沖,自漢武帝置河西五郡后,一直都是武威郡郡府涼州城的西部藩籬,有著極為重要的軍事戰略地位。自明中期起,位于城北部的水磨川、昌寧湖一帶因水草豐美,畜牧條件優良,常被游牧民族占據,導致永昌、鎮番等衛所邊防壓力激增,這加快了永昌衛城城市的發展與建設。經明清兩代對于永昌衛城的擴建修復,衛城內部結構愈加完備,城市中也出現一定的功能性分區。對于明清時期永昌城結構布局修擴變化的簡單復原,可以加深對于明清兩代西北邊疆防御體系完善的理解,同時也對探求永昌城(今甘肅金昌市下轄永昌縣)城市文化、城市保護與建設提供一些借鑒。

永昌衛城因其“武涼之屏籬”[1]319的軍事地理位置,被學界廣泛關注。目前有關于永昌衛城的研究,主要涉及到明清兩代軍事制度、防御性聚落、明“九邊”等方面,這些研究大都是將永昌衛城置于整個甘肅鎮甚至是西北邊防的軍事防御體系中宏觀把握,尚未有學者對于永昌衛城城市結構的變遷做過專門研究。艾沖在《明代陜西四鎮長城》(1990)一書中,考察明甘肅鎮長城建設時,永昌衛北部長城建設被羅列其中[1];《中國軍事史·第三卷》(1987)中對于明代的軍事衛所做出介紹,提到了永昌衛城為孤懸在外的鎮番衛城提供了重要的軍事戰略支撐作用[2];2001年,以天津大學張玉坤教授為首的課題組完成國家自然科學基金項目《中國北方堡寨聚落研究及其保護利用策劃》(2003-2005)、《明長城軍事聚落與防御體系基礎性研究》(2006-2008)、明長城建筑遺產三維數據庫系統研究(2008-2011)等,對包括隸屬于甘肅鎮的永昌衛等明“九邊”、明長城建設、西北邊防、軍事制度、衛所沿革等進行了系統地整理;侯丕勛、劉再聰主編的《西北邊疆歷史地理概論》一書對于西北地區的城鎮變遷論述較為全面,有助于系統了解西北地區歷史地理全貌。[3]除此之外還有田澍、毛雨辰的《20世紀80年代以來明代西北邊鎮研究述評》對近期西北防務相關研究進行總結,總結前人研究成果,用大量數據實例分析,再次肯定甘肅鎮在西北防御體系中的巨大作用。[4]前人研究多是肯定永昌衛對于遏制衛北昌寧湖一帶的游牧民族、支援處于明長城外部的東北方鎮番衛、拱衛涼州衛的重要軍事作用,也有提到明清兩代對于西北邊防的重視,堡壘、烽墩等軍事邊防建筑數量的增加,不過在此大背景下的永昌衛城多次完善與擴建及城市功能區出現,衛城府州郡縣性質的加強的細節卻未能被重視。筆者不避揣陋,在前人研究基礎上,將明清時期永昌衛城的擴筑與結構布局變化予以考證研究。

一、永昌衛城建置沿革及區位特征

明永昌衛,今甘肅金昌市下轄永昌縣,其地歷史久遠,最早可追溯到漢代。《五涼全志》云:“永昌,春秋戰國為西戎地,秦屬隴西郡,自漢武帝命霍去病置河西五郡,是名鸞鳥縣,屬武威郡。”[5]294東漢光武時,竇融以河西五郡歸漢,為鸞鳥城,屬武威郡。魏、晉以后,沿及北涼,屬姑臧。[6]441清代顧祖禹在《讀史方輿紀要》一書中對永昌衛的地理沿革做了較為清晰的梳理,言:“永昌衛,在鎮東南三百十里。東至涼州衛百五十里,西至山丹衛一百九十里。漢張掖、武威二郡地,后漢及魏、晉因之。后魏置番和郡,后周改置番和鎮。隋屬涼州,大業中屬張掖郡。唐仍屬涼州。宋初為西涼府地,時為西番所據,羈屬于宋。景德中沒于西夏。元初仍屬西涼府,至元十五年置永昌路。以永昌王宮殿所在而名。明初改置永昌衛。衛城周七里有奇,門四。今因之。”[7]2988

永昌衛位于甘肅省西北部,地處河西走廊東部、祁連山北麓、阿拉善臺地南緣,其地“東抵涼州,西接山丹,北連胡境,南距番族,廣一百八十里,袤五百八十里。”[8]卷三可謂“武涼之屏籬,蓋四沖五達之區。”[1]319衛境北接昌寧湖(今涸)一帶,昌寧湖在明清時期水域面積廣,林麓茂密,明清均于此處廣設軍屯,地產大小麥及各種水果,《清史稿》云:“昌寧湖水草豐美,蒙古諸部戀牧大草灘及昌寧湖。”[9]14459歷來為兵家必爭之地。永昌一帶軍事防御以衛城北境最為緊要,烽墩隘口多設于衛北境昌寧湖附近,言:“昌寧湖靖,則永昌北邊一路俱靖,是在守土者之綢繆焉。”[1]296永昌衛東北處設有孤懸在邊墻外的鎮番衛城,時受侵擾,為了能快速北上支援,在永昌衛東北一百二十里處所設的永寧堡歷來也是邊防的重點,謂之:“風沙不揚,易于保聚”。[10]144

明清永昌衛城城址于宋時始設,金元因之,漢唐舊址在唐末五代陷于吐蕃后就日漸廢棄,遺址大約在明清衛城西南一百二十里左右的上房寨子。[1]308自公元8世紀末起,至14世紀中葉大約600年間,永昌地先后由吐蕃、回鶻、黨項、蒙古等少數民族政權統治,在此期間永昌城一代多以發展畜牧業為主,不重視城市建設,以致“古跡湮沒,城宇蓁蕪”。[4]卷一及至明代設九邊,屬于甘肅鎮防御體系中的永昌衛因其獨特的邊防軍事位置,逐漸被統治者重視并加以修葺。《永昌縣志》載:“明洪武二年指揮使張杰重修。”[11]卷二明成化八年,在舊城基礎上又增設南關廂,加高城池。清初朝廷加大了對永昌衛的開發,并實行了一系列重要的舉措,通過大量移民、墾荒、屯田,永昌一帶農業規模逐步擴大,經濟也日益繁榮。據清初《重刊涼鎮志》記載,順治二年永昌衛鼓勵墾荒,新墾過地三百三十七頃五十四畝五分四厘七毫,多征糧四百九十七石七斗九升,草四千九百七十七束九分。[4]卷三

二、明清永昌衛城的空間結構

(一)永昌衛城的擴建與總體輪廓

明代的永昌衛城,是在以前城池的基礎上經過改建后而定型的。關于該城的營建,最早可以追溯到宋代,宋之前漢唐在金山之陽修筑的鸞鳥縣、番和縣雖被認為是明清永昌衛城的前身,但是漢唐的鸞鳥縣、番和縣的縣址均不是明清永昌衛城址。明清永昌衛城最初城址應是宋時宣宗復河湟地后,于至道二年復筑的永昌古城,[7]卷二其方位大致在漢鸞鳥城舊址的東北一百二十里處。

明代初年,地處甘肅、青海、寧夏殘元勢力中心地帶的永昌衛城,成了拱衛涼州、溝通鎮番的邊防重地,備受朝廷的重視。明洪武十三年(1380),在甘肅鎮初設的基礎上,明都督濮英出兵掃蕩河西地區的殘元勢力,并向西北推進,[12]8552于洪武十五年(1382)在宋筑衛城的基礎上設立了永昌衛。出于鞏固邊防需要,明洪武二十四年(1391),時任指揮僉事張杰對永昌衛城進行了大規模修葺,在宋筑城墻的基礎上進行增拓。新修筑的永昌衛城圍七里二百三十步,高三丈六尺,厚兩丈九尺,開城門四座。[4]卷二四門分別是東宣化門;南武勝門;西鎮西門;北安定門。[1]315廢除了舊城城西門樓一座,城角樓四座和巡鋪樓十六座,新筑四座月城,并在城南、城北增筑城樓,擴建巡鋪樓共三十二座。明成化八年(1472),永昌指揮高升在城南添筑南關廂,南關廂城周圍二百八十丈,高二丈五尺,厚一丈,開城門兩座,并在洪武年的基礎上對衛城城墻進行了闊二尺二丈的增修。萬歷二年(1574),參將王延政也對永昌衛城進行了增擴,不過此次增擴僅在嘉慶年修的《永昌縣志》中有所記載[7]卷二,且未說明擴筑規模,應該只是一次規模較小的修葺。有清一代,再未見永昌衛城闊筑的記錄,只在清乾隆二十九年(1764),知縣吳青憲對城郭進行了較整;嘉慶八年(1803),由于縣城北門城樓傾斜,知縣孫步蟾修復城樓的記載。[7]卷二據《永昌縣志》記載,嘉慶年時永昌縣城大致規模布局與明成化八年所描述基本吻合,至此,永昌城的形制規模已基本定型,總體上呈現為倒置的“凸”字形,并延續至民國時期。

(二)明末清初永昌衛的內部街道布局

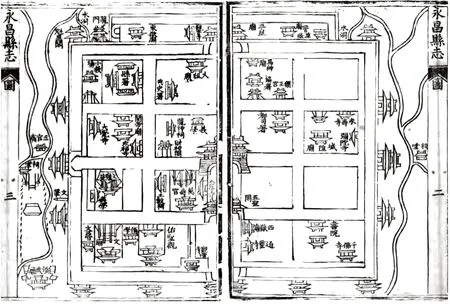

中國古代的城市營建中,無論城池整體輪廓是否四方,均較為重視對城中街道的規劃。《周禮·考工記》中的記載對城市規劃布局的理論與模式有著較為明確的規定:“匠人營國,方九里,旁三門,國中九經九緯,經涂九規,左祖右社,面朝后市。”[13]17所謂“九經九緯”,就是指在方形城中,東南西北四個方位各有三門,三門連連相對,從而構成東西向和南北向各三條縱橫交錯的主干街道,形成城市內部棋盤式布局模式,這種布局模式可以說是一種定式。所以中國古代城市在布局筑成后,除非遭遇重大毀壞,以城市的街道布局作為城市結構都具有較強的穩定性,因此在明末清初《重刊涼鎮志·永昌衛》中關于永昌城布局結構的介紹與清嘉慶年永昌縣志中所繪的布局圖基本保持一致。

圖1 永昌縣縣治圖[11]卷一

明代永昌衛城的城門設置與主干道布局雖然不是嚴格的四方開三門,東西兩門和南北兩門相對,呈“十字”延伸的街道布局,但是也基本遵循了上述“九經九緯”的營建模式。縱觀城市街道,有三縱三橫,縱橫交錯、布局方正對稱,將城市分割成若干方塊,總體上看,呈現為“田”字街道。除了主干道外,還有明增筑的南廂城和諸多小巷道共同構成明末清初永昌衛城的街道系統。

三、城區內部各功能區及其布局

城市內部功能區指的是城市中空間因土地利用方式不同,而產生的按照功能部署的區劃。明末清初永昌衛內大致上形成了一些功能區,要進行歸納性研究就需要在復原城內各種設施建設空間方位的基礎上進行綜合劃分。

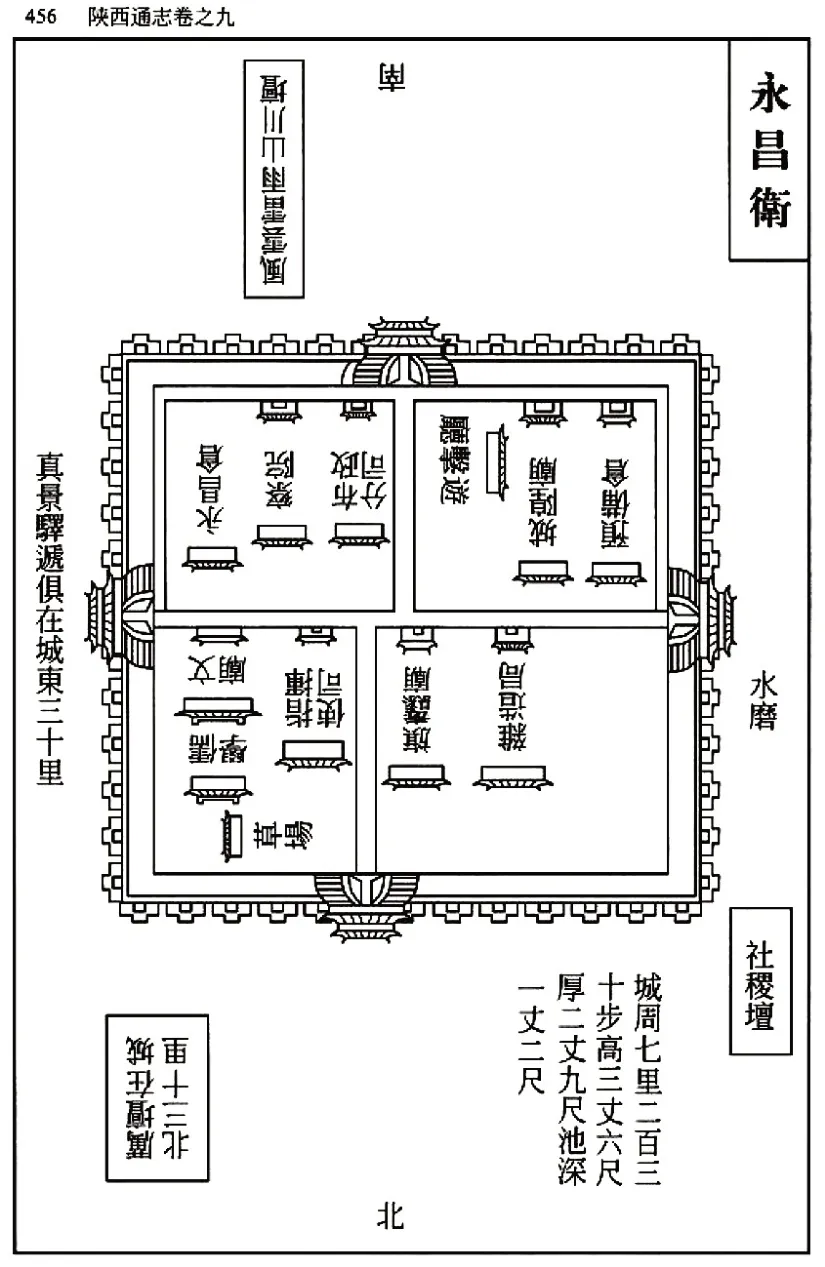

(一)政治軍事功能區

總體來看,永昌衛政治軍事功能區發生了一次轉移,從城中央區域轉移至城東南部,據《永昌縣志》記載,縣治的轉移時間應該是清康熙時。[9]卷二據《重刊涼鎮志·永昌衛》記載,永昌衛治所和經歷司在清前期時尚設于城中部位置,城東南部設有倉儲區,如永昌倉就設于此。在清中期,永昌城政治功能區轉至城東南,《五涼全志》中記載清永昌縣治即是在清初永昌倉地舊址上改建而來,正堂三間,前書“諭廣訓內”出有官箴。[1]315除此之外,參將府、查院、布政分司、小校場均設于城東南隅。[14]456這可以觀察出清中期以后東南方位一直是城市內部的權力重心所在,也是該城重要官署布局的重點區域。城西南部也起著部分政治軍事功能,查院[1]315、協鎮公署、預備倉等均設于西南。

永昌衛城驛站、演武場、草場等均設置在城衛外部,永昌衛的軍事防御體系主要集中于永昌營以及下設四個主要營堡。明嘉靖以后邊境壓力增大,在永昌一衛處加強了對于墩臺、隘口、堡寨的原有防守系統的加筑,光是軍事防御堡寨增筑量就由嘉靖二十年的七處擴筑到清初的四十處。①這些都與明時修筑的邊墻、隘口、烽隧等構成了完整的永昌衛邊境防御體系,衛所的軍事力量并不集中于城內,在城外各堡寨要沖處也有分布。

(二)文教功能區

文廟作為一種禮制建筑,有著奉祀孔子以及其他儒家先哲,同時起到傳承道統,載授義經的作用,是中國古代城市建設中必不可少的部分。永昌衛文廟最初興建年代現已無稽可考,只知其大體位置在衛城東北隅,且于元末毀于戰火。明永樂年間,官方在城東北處重新選址筑基,正統五年由巡撫徐廷璋修成。有清一代,衛城文廟經過兩次了闊筑,康熙十年在原規模基礎上進行擴建;乾隆乙未年二次擴建后,永昌文廟已經具有規模,池泮交錯,結構完備了。

此外,由于受到“廟學合一”這一定式的影響,永昌衛也和全國各地城市建設一樣出現了文廟與儒學院并置的格局。據《重刊涼鎮志·永昌衛》中記載,時永昌衛學校年久失修,多有傾倒現象,風雨不避,若長此以往下去,必然導致文教根源受損,科舉寥寥。所以在明正統年中,地方官吏對位于永昌衛所東北的儒學學校進行了三次修筑,據《五涼全志》載:“都指揮宋忠建。巡撫徐廷璋修,參將李秉誠、指揮趙光遠、游擊任嵩重修。”[1]316重修的儒學學校與文廟均于衛城東北,且并置而建。在文廟于儒學校修筑時,都有時任巡撫徐廷璋修筑的記錄,這不僅說明了儒學學校、文廟的建設時間幾乎相同,而且證明了所有文廟、儒學等應有建筑在這次建設中都備置修建。除了文廟、儒學學校等的建筑外,衛城內啟圣廟、文昌宮、崇圣祠、忠孝祠、鄉賢義士祠、義學、乾隆十二年所筑麗澤書院等,也均分布在衛城東北部,這可以觀察出永昌衛東北建筑群承擔著文教的功能。

圖2 永昌衛所建置圖[14]卷九456頁

(三)宗教功能區

永昌衛地理位置獨特,民族成分雜糅,“番族處其南,外服牧其北”,成了各種宗教傳播的交叉節點。衛城的營建受到了城東南方五涼故都涼州城的文化輻射,城中廣布著大量的宗教建筑,體現了富有地域特色的城市內部空間。

1.佛寺

據清嘉慶二十一年(1816)修《永昌縣志》中的記載,建于永昌衛城中的佛寺大致有八處,明末清初修《重刊涼鎮志·永昌衛》中并未有城中佛寺修筑的記錄,清乾隆十四年(1749)修《五涼全志》中記錄的城中佛寺僅有“千佛寺一處、觀音寺兩處”,所以城內大多數佛寺的修筑時間大致應為清中期。

永昌城中佛寺分布并不集中于某一區域,東南西北處均有。城東主要有大覺寺、永福寺;城南有永壽寺、準提寺;城西有千佛寺、彌陀寺;城北有觀音寺、金牛寺。城中的佛教寺院除了供奉佛像外也有一些其他神靈,如城東大覺寺,中供佛像,旁供油神像,衛城中開設油廠,榨油販賣的邑民“咸祈福于此”[9]卷二。

2.道觀

永昌城東北方位處有通天觀一座,又名玉皇廟。始建于元初,明正統四年(1439)都指揮使宋忠重修,萬歷中邑紳胡大年擴筑通天觀外墻輪廓,乾隆五十九年(1794)再次重修。[9]卷二

3.廟祠

永昌衛西接甘肅,東連武威,為武涼之藩籬,在明代就屢受北元殘余勢力的侵擾,清代更是中央政府對新疆、青海等地用兵的前沿陣地和后方補給之地,戰爭多發的社會環境使民眾需要安定的生產生活環境,故多修筑保城保民、祈愿戰爭勝利的廟宇。

關帝廟,在城東南,始建于洪武中,萬歷四十一年(1613)參將李秉誠重修,規模較大,南開三間大門,東西一間角門各開,樂樓一座,鐘樓鼓樓各一座,大殿五間,后殿三間。

旗纛廟,在城東南,在明初應就有建設。自明洪武元年開始,明廷就對京師五軍都督府及天下衛所、部分州縣設置的旗纛廟祭十分重視,并規定每月朔、望祭旗纛,一年祭24次。對于永昌衛這種在邊疆的實土衛所而言,旗纛廟祭祀就更為重要,這主要與旗纛廟中所祭祀的軍事類神靈以及祈求戰爭勝利的目的有關。[15]

明清時期的永昌衛地區戰事多發,故還建設有祀明清武將祠廟。忠節廟,在城南,明末由舊地藏寺改建而成,祭祀有漢武威太守任延、涼州刺史種暠、武威太守梁統、唐大斗副史哥舒翰、明指揮馬駿、張傑。陣亡將官有,都指揮鄔佐、郭憲,指揮孫琦、孫珍、王瑾、喻松、宋經、孫仁,鎮撫楊林、陳傑,百戶韓得、董忠、王忠、管銳、于真、宋真、孫縉、高經、彭謙。[4]卷二

除此之外,還有一些生活保護類、農業保護類的廟祠。[16]如城南馬神廟;城西三十五里龍王廟;城西財神廟、龍神祠、土神祠等。

(四)美化功能區

明代開始,永昌衛城發展迅速,受到中國古代風水思想的影響,在城市布局中也有著許多水域景觀。永昌城周多石羊河流域支流,城北有源自鸞鳥山河流水磨川,川水湍急以能轉石磨故名。[4]卷二水磨川水北流注入昌寧湖內,昌寧湖一帶水草豐美,農牧發達。此外,永昌城在城池周圍開挖的護城河“闊二丈二尺許,深一丈二尺”,既起到城池防御作用,又符合穩固風水的功效。

明末時期永昌城西南三十五里,有兩處暖泉,四時常溫,流入水磨川河。城西還有鹿泉,一碗泉。城北有茅草泉、高泉、馬跑泉、赤納泉、平泉、雙泉等。[4]卷二清永昌衛過渡屯田,生態破壞嚴重,上述湖泉均不見記載。

永昌衛城內和城郊還有一些園林景觀,為城市增添了美感,同時也成為居民平時游憩之所。如衛城西門處的彌陀寺,林深幽靜。城北二里金川寺松柏諸樹木,蔚然深秀;又有觀河樓“回山環渠”;水云觀可以坐玩,“足稱幽絕”。[7]卷二可見,永昌衛水域景觀,多分布在東、北的城市邊緣及水磨川河流經的城郊地帶,園林伴水而生,兩者都對永昌衛城的環境美化起到了積極的作用。

四、結語

縱觀整個河西地區,許多城鎮在歷史發展的過程中逐漸衰落,成為廢鎮甚至消亡,而永昌衛城則在元代幾經衰敗廢棄后于明清時期被重新重視,并且進行了大規模的擴筑興修,漸成規模。這一方面是在明中后期西北邊防壓力激增的時代背景下,中央有意加強了對邊鎮衛所的開發建設,另一方面也與永昌一帶由于移民屯田規模逐漸擴大,人口數量增長有關。明清時期的衛城擴修使得永昌城內部功能區逐漸完善,也奠定了此后該城的基本格局。

對于明清時期永昌衛城城市結構與城市功能區的考證研究,有助于我們掌握永昌衛城(今甘肅省金昌市下轄永昌縣)城市發展的歷史進程,這對于永昌城市文化發掘、古城建筑保護開發等均具有一定的借鑒作用。我們只有站在深刻了解永昌衛城城市形成與發展的歷史進程上,才能更好地吸取前人城市規劃建設中的智慧,開創具有地域特色的獨特城市面貌。

注釋:

①嘉靖二十年數據,據《全陜政要》卷4(甘州鎮),《北京圖書館古籍珍本叢刊》第21冊,北京:書目文獻出版社,1996年,第858-862頁。清初的數據,據《重刊涼鎮志·兵防志》北京圖書館藏清順治十四年刻本。