阿拉伯國家外語教育政策:成效與問題

提 要 全球化創(chuàng)造了一個多語并存的阿拉伯社會。針對阿拉伯世界的多語語言生活現(xiàn)狀和融入全球化的現(xiàn)實需求,阿拉伯各國政府根據(jù)本國語言生活特點,推行了一門外語為主、多門外語為輔的多語外語教育政策,且普遍使用外語作為理工科類課程的教學媒介語,旨在充分發(fā)揮語言的工具性功能,保障母語主體地位的同時提高國家外語能力。阿拉伯國家的外語教育政策提高了國民語言能力,但國家對語言工具性功能的狹義理解造成外語教育政策中阿拉伯語學術化的目標無法實現(xiàn)。同時,阿拉伯國家缺乏專設的語言機構做統(tǒng)一規(guī)劃,也導致語言政策中母語文化認同的目標沒有實現(xiàn)。有鑒于此,我國外語教育政策應在促進跨文化交際的同時服務于中文傳播;強化統(tǒng)一專設機構在國家語言生活治理中的地位,全面平衡母語教育和外語教育的關系;中文在阿拉伯國家的國際傳播可以積極融入當?shù)氐亩嗾Z和多元語言生活,突出語言的工具性價值。

關鍵詞 阿拉伯國家;外語教育政策;多語;母語

中圖分類號 H002 文獻標識碼 A 文章編號 2096-1014(2021)05-0049-11

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20210504

Foreign Language Policy and Education in Arab Countries: Effects and Problems

Liao Jing

Abstract Globalization has led to increases in different foreign language use in Arab countries. Because of that, Arab countries have created a multilingual education policy which adopted one foreign language as the main language and multiple foreign languages as supplemental languages. In addition, foreign languages are generally used as the medium of instruction for STEM courses. This policy aims at improving the national language capacity by focusing on the instrumental functions of foreign languages and the dominant function of mother tongue. Such endeavours succeeded in one way or another but failed to achieve part of the language policy goals since there is no unified planning work program done by a specific language institute. Therefore, the paper suggests that the Chinese foreign education policy should serve the Chinese language development and call for a specific language institute to well plan the whole language issues and practice it, so as to balance the relations between mother tongue instruction and foreign language education. Also, the paper advises to stress the instrumental value of Chinese language when promote its education in the Arab world so as to actively integrate itself into the multilingual and multicultural Arab countries.

Keywords Arab countries; foreign language policy; multilingual; mother tongue

一、引 言

自20世紀90年代起,全球化對世界人民的政治、經(jīng)濟和社會文化生活產(chǎn)生了深刻影響,國際交往日益頻繁。22個阿拉伯國家地處三大洲(亞洲、非洲和歐洲)連接之地,包括位于西亞的沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國(以下簡稱阿聯(lián)酋)、卡塔爾等12個國家和位于非洲的埃及、阿爾及利亞、摩洛哥等10個國家。自古這里就云集了使用各種語言的人,如今這里的語言生活更是多語并存。針對這一現(xiàn)狀,阿拉伯各國政府根據(jù)本國特點,逐步確立了以母語為主、多門外語兼修的多語教育政策,即一方面確保母語阿拉伯語在社會語言生活中的主導地位,另一方面也將以英語/法語為代表的多外語教學寫入本國教育規(guī)劃,以此應對全球化帶來的諸多挑戰(zhàn)。

然而,全球化讓幾乎所有發(fā)展中國家都面臨著重要挑戰(zhàn)——融入全球化過程中學習和使用的語言通常不是國民的母語。而“語言與文化認同具有‘強相關關系”(李宇明2016),外語學習者在學習語言的過程中,勢必受到語言對象國文化的影響,產(chǎn)生認同的沖突,乃至改變。在阿拉伯國家,這一沖突尤為突出。一方面,外語教育需要大力發(fā)展,以期適應全球化時代發(fā)展科技和建設現(xiàn)代化國家的需求;另一方面,外語教育需要進行規(guī)劃,確保外語教育的發(fā)展不影響母語的主導地位,滿足各國構建國家認同、民族認同和宗教認同的強烈意愿。這樣的雙重目的以不同形式體現(xiàn)在阿拉伯各國的外語教育政策上,是一系列社會規(guī)范、倫理道德、外部干預與地區(qū)傳統(tǒng)、經(jīng)濟發(fā)展相互博弈、相互制約的結果。探討阿拉伯各國如何在培養(yǎng)“多語”外語人才的同時保障“一個民族,一種語言”的母語教育,令阿拉伯國家的外語教育政策頗具獨特性和研究價值。

中國和阿拉伯各國同屬發(fā)展中的多民族國家,有著悠久的歷史和燦爛的傳統(tǒng)文化,也都有著被侵略、被殖民的屈辱記憶和邁向現(xiàn)代化、融入全球化的現(xiàn)實需求,探討阿拉伯國家外語教育政策的成效與問題,對于我國政府管理與構建和諧的社會語言生活,增強國家外語能力,乃至發(fā)展國際中文教育都有著重要的借鑒意義與參考價值。

二、研究設計

本研究采用文本分析和質(zhì)性訪談相結合的方式進行三角互證。

首先,本研究以歷時和共時為線,從阿拉伯國家政府工作報告、教育部年鑒、研究論著、政府官網(wǎng)、學校官網(wǎng)等富文本途徑搜集以阿拉伯語、英語撰寫的關于外語教育政策的文本、論著和新聞,加以歸類,重點為2010年后近十年的資料。在研讀并翻譯多語種原文的基礎上,以表格形式(表2至表5)呈現(xiàn)西亞和北非地區(qū)阿拉伯各主要國家的外語教育政策與實踐途徑,并結合國際局勢、世界經(jīng)濟和社會流動等現(xiàn)代因素對外語教育政策的影響,分析各國外語政策得失。

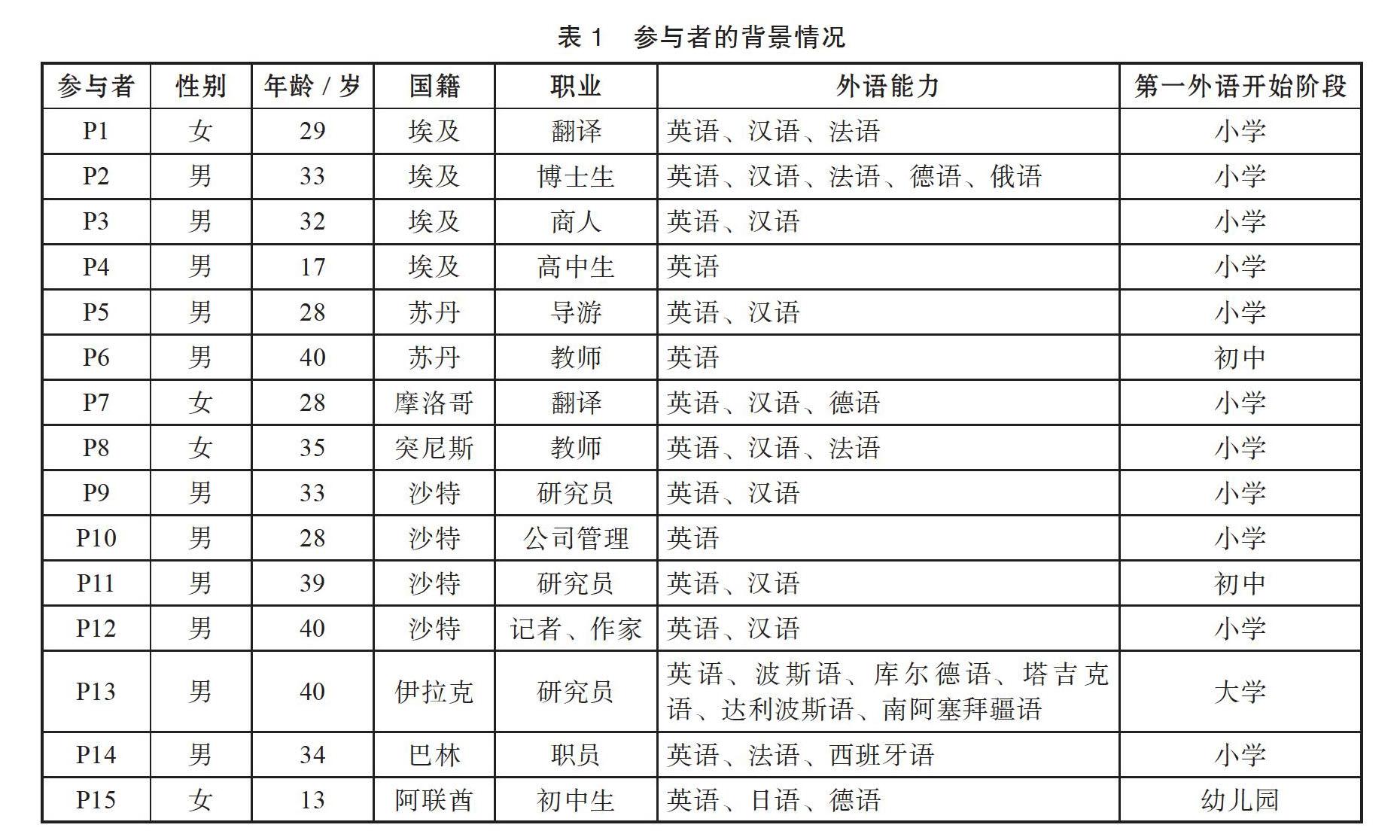

其次,本研究采用質(zhì)性研究方法,以半結構式訪談的方式收集了15名來自阿拉伯各國且有多門外語學習經(jīng)歷人員的數(shù)據(jù),驗證文本分析結論。研究初期,我們采用滾雪球方式搜集到18名有過多門外語學習經(jīng)歷的阿拉伯人對自身語言學習經(jīng)歷的陳述性回顧。隨后,本著完全自愿的原則,我們采用目的性抽樣方法,根據(jù)研究目的選擇可能為研究問題提供最大信息量的樣本,鎖定15名來自不同地域、不同國家、有不同多外語學習經(jīng)歷的阿拉伯人進行深入訪談,他們分別來自沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥等8個近年來政局穩(wěn)定、綜合實力較強且實施多外語教育實踐的阿拉伯國家。在參與者的篩選方面,本研究遵循案例效用最大化原則,基于沙特阿拉伯(表中簡稱為沙特)、埃及的傳統(tǒng)阿拉伯大國身份,認為其分別代表了阿拉伯國家所在的西亞和北非兩大區(qū)域,故此分別選取了4名來自這兩個國家的參與者,其他國家則多為1名。受訪者的基本信息詳見表1。

結合參與者初期的自我學習經(jīng)歷陳述,本研究的半結構式深入訪談以面談、郵件和whats up、微信等實時聊天工具形式進行,訪談內(nèi)容包括參與者的外語選擇、外語興趣、外語資本、外語使用、語碼轉(zhuǎn)換、外語學習動機、外語學習體驗和外語學習對個人日常生活、思維方式、行為習慣、社會融入、文化體驗等方面的影響,每人訪談大約30~40分鐘。

歷時約3個月的訪談結束后,我們使用QDA Miner Lite對質(zhì)性數(shù)據(jù)進行三級編碼。圍繞研究問題,我們對每個訪談內(nèi)容進行細讀,采用持續(xù)比較法(Merriam 2009)。首先對受訪者提到的“不同語種”“語言資源”“語言學習動機”和“語言身份”等片段進行初級編碼。接著,采用跨個案分析法(Miles,Huberman & Saldana 2014),在個案間進行持續(xù)比較,找到個案間的共性與特性。最后將文本分析和定性數(shù)據(jù)結合起來進行比較,回答研究問題。

三、推行一門外語為主、多門外語兼修的外語教育政策

以往的被殖民史和現(xiàn)代的全球化沖擊給阿拉伯國家?guī)砹苏Z言生活中客觀存在的“多語并存”現(xiàn)狀和需求。由此,阿拉伯各國政府普遍在國民教育體系中規(guī)劃了精通一門外語、會多門外語的大外語教育政策,以期適應客觀存在的多語生活,營造良好的社會語言環(huán)境,但各國外語教育政策的實施學段和教授語種不盡相同。

(一)多個西亞阿拉伯國家推行英語+多門外語的外語教育政策

西亞阿拉伯國家推行以英語為主,法語、德語為輔的外語教育政策,多自基礎教育一年級開始教授第一外語,高年級階段開始教授第二外語,詳見表2。

如表2所列,西亞阿拉伯國家的英語教學普遍始于基礎教育起步階段,只有沙特阿拉伯開始最晚,始于四年級,且只有它和約旦這樣阿拉伯宗教文化較為濃厚的國家到大學才開始教授第二外語。其他大部分國家都在基礎教育高年級階段引入以法語、德語為主的另一門外語,其中敘利亞因和俄羅斯關系特殊,較早引入俄語。

(二)多個北非阿拉伯國家推行法語+多門外語的外語教育政策

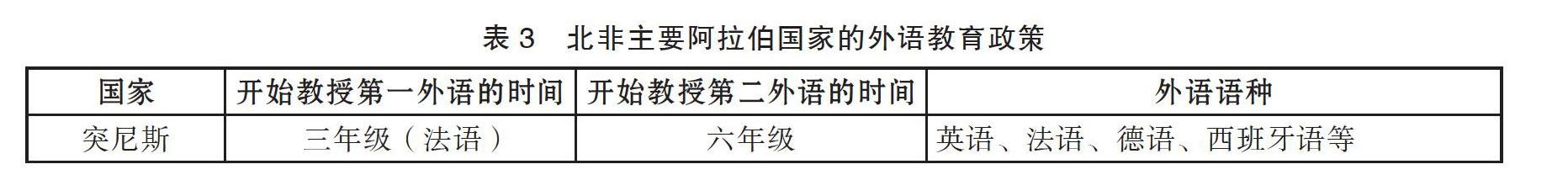

相較西亞阿拉伯國家偏重以英語為主的外語教育,北非阿拉伯國家則更偏向以法語為主,英語、德語、西班牙語等多外語為輔的多語教育,只是近年來英語的權重越來越大,逐漸與法語分庭抗禮。詳見表3。

如表3所列,北非阿拉伯國家的外語教育不同于西亞國家之處主要有4點:一是第一外語教學開始較晚,多始于三年級;二是馬格里布地區(qū)教授的第一外語是法語,埃及、蘇丹的第一外語首推英語;三是北非阿拉伯國家較早引入第二外語學習;四是除法語、德語以外,北非國家的第二外語語種偏好西班牙語、意大利語,西亞國家則偏好土耳其語、印地語等。這是因為北非國家地理上距離西班牙和意大利近,交往頻繁;而西亞海灣石油國則是土耳其、印度和巴基斯坦籍勞工的聚集地。

綜合表2、表3不難發(fā)現(xiàn),阿拉伯國家的外語教育呈現(xiàn)3個特點:一是普遍重視外語教育,外語教學年限長,起步早,多始于小學一年級;二是第一外語是英語或法語,區(qū)別在西亞阿拉伯國家首推英語,北非阿拉伯國家首推法語;三是普遍自基礎教育階段開始推行多門外語教學,即施行英語/法語+其他外語的多外語教育政策。本研究搜集的質(zhì)性訪談數(shù)據(jù)也印證了該結論,參與本研究的15名受訪者中,11人(73%)自小學起學習第一外語,1人自幼兒園起學習第一外語,12人(80%)有過二門以上的外語學習經(jīng)歷,6人(40%)自小學高年級階段起學習第二外語。

四、推行教學媒介語多元化的外語教育政策

全球化、國際化對經(jīng)濟發(fā)展和跨文化交際的深層次要求,使英語作為教學媒介語“傳授學術科目”(Dearden 2015)成為非英語國家高等教育領域的普遍做法。而在阿拉伯國家,以阿語+外語(英語/法語/英語和法語)作為理工科類專業(yè)教學媒介語的現(xiàn)象非常普遍,英語是高等教育階段最普遍的授課語言,基礎和中等教育階段的私立學校也常以外語教授理工科專業(yè)。

(一)多個阿拉伯國家推行英語作為教學媒介語的外語教育政策

作為國際貿(mào)易和國際交流的主要語言(鄭詠滟,高雪松2016),英語是目前阿拉伯國家推行最廣泛的教學媒介語,部分國家和學校甚至從小學開始用英語教授理工科專業(yè)。詳見表4。

如表4所列,絕大部分阿拉伯國家的私立學校從基礎教育階段開始用英語教授理工科類課程,高等教育階段的英語授課更是得到官方政策支持。在黎巴嫩和埃及,英語和法語同為教學媒介語,因法國在當?shù)刂趁駳v史較長,故法語也是學校授課語言之一。如黎巴嫩教育部規(guī)定:一至五年級,30%的課程用英語教授,30%的課程用法語教授;六年級及以上,60%的課程可以用法語教授,40%的課程可以用英語教授(馬哈茂德·賽義德,等2011)。又如埃及教育部2016年第291號法案規(guī)定,“要至少為學生提供一種第二語言來學習科學、知識、藝術和實用創(chuàng)新領域的新知識”,該語言可以是英語,也可以是法語或德語。

(二)部分阿拉伯國家推行法語作為教學媒介語的外語教育政策

部分阿拉伯國家因歷史上長期被法國殖民,國民法語普及度較高,現(xiàn)代繼續(xù)沿用法語作為教學媒介語。

如表5所列,不同于其他阿拉伯國家,馬格里布三國主要用法語作為教學媒介語,但受英語強勢國際地位的影響,近年來英語的教學占比越來越大,逐漸在基礎和中等教育階段與法語分庭抗禮。

(三)個別阿拉伯國家堅持推行以阿拉伯語作為唯一教學媒介語的語言教育政策

蘇丹、利比亞和敘利亞是少有的幾個堅持以阿拉伯語作為唯一教學媒介語的阿拉伯國家。其教育部文件規(guī)定,阿拉伯語是所有課程的唯一教學語言,私立學校也不例外,但并不禁止部分學校的部分課程用英語或法語教授。如敘利亞部分私立學校在教學大綱中規(guī)定,除阿拉伯語以外的第二語言可以被當作數(shù)學類拓展課的教學語言(馬哈茂德·艾哈邁德·薩伊德2012),阿勒頗大學等高校也開設有以法語或英語為授課語言的課程。

綜上所述,絕大部分阿拉伯國家都推行或?qū)嶋H踐行了以英語或法語作為理工科類課程教學媒介語的外語教育政策,且授課學段呈低齡化趨勢。這是因為,一方面以英語為教學媒介語是當今世界非英語國家教育國際化的普遍做法;另一方面阿拉伯國家既缺乏理工科類課程的歷史教學經(jīng)驗,也欠缺該領域的專業(yè)師資、教材等教學必備元素,以至于阿拉伯語未能很好地進入學術領域,只能在理工科課程教學中踐行“拿來主義”。本研究的質(zhì)性訪談材料也印證了該結論,如突尼斯籍的P8在回顧自己的學習經(jīng)歷時說,從高中學段開始,學校就用法語教授數(shù)學、物理和化學,教材也用法語編寫。

五、外語教育政策與母語教育政策的平衡

語言是人類最重要、最常用的交際工具。正因為語言是一種交際工具,掌握何種語言也就與社會利益、經(jīng)濟利益等產(chǎn)生聯(lián)系(李宇明,王春輝2019)。在阿拉伯國家,受固有部落觀念和被殖民歷史的影響,掌握、使用何種語言還與國家認同、民族認同等多個認同范疇緊密關聯(lián)。因此,阿拉伯各國在鼓勵外語教育的同時,都非常重視平衡外語與母語教育,即一方面大力鼓勵外語教育,在教育規(guī)劃中明確外語教育的必要性和重要性,另一方面也不遺余力地反復在教育規(guī)劃中強調(diào)母語的先導和主體地位。

(一)強化母語教育的文化認同

強調(diào)外語教育地位低于母語教育,乃至服務于母語教育和民族文化,是所有阿拉伯國家外語教育政策的一個核心傾向,且國家綜合國力越強,越強調(diào)母語教育的主體地位。

在沙特阿拉伯,1970年頒布的第一部教育政策文件開篇明確指出,沙特阿拉伯教育的首要任務是“符合伊斯蘭民族國家的要求”。沙特阿拉伯學生學習外語的目的是為阿拉伯語服務,讓學生通過學習外語,深入感受阿拉伯語在語言形式和思維方式上的美,從而加深對阿拉伯語的理解和鑒賞。文件同時強調(diào)外語學習應服務于阿拉伯民族綜合素質(zhì)的提升:“有必要讓學生學習外語,至少應讓他們從生活層面上習得外語,這樣才能增加他們的學識,培養(yǎng)他們的文化素養(yǎng)和創(chuàng)新能力。以此將阿拉伯的文化知識傳播到世界其他國家,傳播伊斯蘭教,服務全人類。同時,也迫切需要外語學習者將外國有用的科學文化知識翻譯成阿拉伯語,豐富阿拉伯語詞匯,盡可能地讓所有國民都能接觸到外國的有益的科學文化知識”(阿卜杜·馬吉德·以薩尼2012)。埃及《文件翻譯規(guī)范法案》第949條規(guī)定:“阿拉伯語是埃及唯一的司法語言,若司法審判時沒有將外國語翻譯成阿拉伯語則被視為違法。”

不僅沙特阿拉伯、埃及重視母語教育的基礎和首要地位,其他諸如卡塔爾等國政府也非常重視阿拉伯語在本國語言生活中的主導地位。例如,卡塔爾《反歧視民事訴訟法》第16條和第68條規(guī)定:“阿拉伯語是法庭語言,所有用非阿拉伯語撰寫的法律文書必須翻譯成阿拉伯語,庭審時的語言也必須是阿拉伯語,若訴訟雙方或證人不懂阿拉伯語,應通過阿拉伯語翻譯轉(zhuǎn)述。”

對此,多名受訪者也都認為阿拉伯語是他們的“母語”(P2、P5、P6、P13、P15),是“身份的集中體現(xiàn)”(P6)、“民族文化之根”(P6)、“文明影響中最深層次的東西”(P6),外語學習“不影響母語身份”(P2)。

(二)強調(diào)外語教育的工具認同

強化母語教育的同時,阿拉伯各國還積極推廣外語教育,將外語視作學習現(xiàn)代科學技術、跟上時代發(fā)展的必備工具,要求學生熟練掌握以英語為代表的多門外語。概括而言,阿拉伯國家對外語教育的工具認同有兩個特點:一是“重理輕文”;二是奉行實用主義,首重英語。

“重理輕文”指絕大部分阿拉伯國家直接將外語作為理工科課程的教學語言,高等教育階段尤為如是。在西亞,科威特、卡塔爾、阿曼和黎巴嫩四國立法允許將英語或法語作為大學中的授課語言,其他如沙特阿拉伯、巴林、阿聯(lián)酋、敘利亞和約旦等國,法律允許大學理事會自行決定使用何種語言授課(詳見表4、表5)。在北非,馬格里布三國用法語作為大學自然科學類課程的授課語言。“重理輕文”不僅體現(xiàn)在高等教育階段,部分阿拉伯國家(黎巴嫩、約旦、突尼斯、摩洛哥和阿爾及利亞)的私立學校甚至在小學階段就開始用外語直接教授理工類課程。阿拉伯國家直接用外語教授理工科類課程,是為了更好地用外語學習西方現(xiàn)代科學技術。但外語只是工具,不涉及文化。本研究67%的受訪者認為,學習外語只是為了“交流”(P1、P3、P4、P5、P7、P8、P9、P10、P11、P13)。阿聯(lián)酋受訪者(P15)稱:“父母要求我學習德語,以便我以后可以去德國讀大學。他們認為,去德國的大學學醫(yī)是非常大的成就。”

阿拉伯國家外語教育對語種的實用主義偏好也體現(xiàn)了這種工具性認同。英語被認為是“世界的語言”(P5、P9),是“同外國人交往過程中必須用到的工作、學習語言”(P1),“可以讓操這門語言的學習者更加便捷地交往”(P6)。

綜上所述,我們不難發(fā)現(xiàn),阿拉伯國家的語言教育政策重視突出母語的主導地位,乃至認為外語教育應該為母語教育構建民族認同的功能服務。這一點在沙特阿拉伯、埃及等阿拉伯大國中表現(xiàn)得尤為突出,如沙特阿拉伯不僅將外語教學推遲至四年級開始,還在教育部文件中提出,沙特阿拉伯學生學習外語的目的是服務阿拉伯語,讓學生更好地領會阿拉伯語之美,培養(yǎng)阿拉伯民族自豪感。其他如卡塔爾、阿聯(lián)酋、突尼斯、摩洛哥等語言生活較為多樣化的國家,也非常強調(diào)阿拉伯語在教育中的主體性,如突尼斯教育部規(guī)定,包括外語教材在內(nèi)的所有教材必須由本國編寫,體現(xiàn)阿拉伯特色。

六、阿拉伯國家外語教育政策的問題與思考

(一)阿拉伯國家外語教育政策的問題

1.外語教育政策對外語工具性功能的狹義理解客觀上削弱了母語的主體性

人類學和社會語言學的研究表明,語言表征了一個民族的歷史文化與使用者的價值觀念,語言和文化身份二者之間相互建構(Trofimovich & Turu?eva 2015)。因此,語言教育與國家和民族的認同不能分開。在阿拉伯國家,因為外語學習可以帶來“上大學”(P4、P15)、“工作機會”(P3、P4、P5、P6、P7、P10、P12、P14)、“經(jīng)商”(P3、P6)等實際性功用,多個阿拉伯國家推行直接用外語(英/法)教授理工科類課程的外語教育政策,以期更好地服務于外語學習者“獲取更大收益”(P6)、“獲得豐厚物質(zhì)回報”(P2)的需求。

研究發(fā)現(xiàn),阿拉伯國家對外語工具性功能的狹義理解,即僅將外語理解為國際交流和學習西方現(xiàn)代化科學技術的工具,忽視外語的文化背景,這在客觀上削弱了阿拉伯語母語的主體性,不僅動搖了阿拉伯語的官方語言地位,也使阿拉伯民族文化隨著阿拉伯語在語言生活中的式微而喪失從前的主流地位,帶來“阿拉伯語危機”(廖靜2018)。這一點在一些阿拉伯青年身上突出表現(xiàn)為崇洋媚外。例如生活在巴林、卡塔爾等海灣石油國的年輕女孩因自小就讀于當?shù)貒H學校,成年后亦赴英美等國接受高等教育,畢業(yè)回國后甚至更習慣在日常交際中使用英文,也較為適應英美文化。現(xiàn)如今,以英語和英語文化為主的多外語和多元文化充斥在阿拉伯人的日常生活中,一定程度上擠占了母語和母語文化的生活空間。“我在日常生活中經(jīng)常使用英文……喜歡看日本的動畫和電影……我還會說德語和日語,因為父母希望我以后去德國或日本學醫(yī)……阿語嘛,已經(jīng)不能滿足我的知識需求了。”(P15)

2.語言專設機構的缺位造成外語教育政策部分目標未能實現(xiàn)

近年來,“阿拉伯語危機”引起各界廣泛關注,多個阿拉伯國家出臺語言政策加強標準阿拉伯語教育,希望加強母語在社會語言生活中的使用范圍和使用頻率,但因缺乏有執(zhí)行力的專設機構統(tǒng)一進行語言規(guī)劃和語言管理,導致在外來語言文化面前,本土阿拉伯語文化居于弱勢地位,以致部分語言政策目標不能實現(xiàn)。例如,阿聯(lián)酋政府在推行多語外語教育時,因沒有特定機構根據(jù)政府的政治理念實施這一語言決議,政府的語言政策雖然出臺,卻沒有配套的路線圖,也沒有出臺強制性的讓全民執(zhí)行的計劃。這突出表現(xiàn)在母語阿拉伯語未能很好地進入學術領域,既沒有實現(xiàn)該國在《愿景2021國家議程》中規(guī)定的“讓阿拉伯語成為學術語言”,也沒有實現(xiàn)《阿拉伯語語言憲章》中設定的“科技術語阿拉伯化”的目標;約旦也因同樣的問題沒有實現(xiàn)“2025愿景”中倡導的阿拉伯語資源數(shù)字化的目標。

針對這一問題,近年來,開羅、大馬士革、喀土穆、拉巴特等地的阿拉伯語學會做了很多促進標準阿拉伯語進入學術領域的工作,如迪拜世界阿拉伯語大會每年都邀請國際知名阿拉伯語專家學者齊聚阿聯(lián)酋,為阿拉伯語的學術化獻計獻策。但正如表4、表5所示,在阿拉伯國家,用外語作為理工類課程媒介語的現(xiàn)象仍普遍存在,且授課學段呈低齡化趨勢。本研究認為,缺乏權威性專設語言機構來協(xié)調(diào)、統(tǒng)一各分散語言機構和專家的意見是主要原因。

開羅、大馬士革等地的語言機構和專家學者們對什么是標準的阿拉伯語、什么是精準的阿拉伯語翻譯有不同的認知和解讀,且每一個個體都認為自己翻譯出來的阿拉伯語表述是最純正、最標準的阿拉伯語。而學術術語通常立意深遠、內(nèi)涵豐富,同一術語的不同阿拉伯語表述會在實際溝通中帶來極大的理解誤差和交流障礙。通常類似情況發(fā)生幾次后,交流雙方就會不自覺地主動選擇用外文原文表述這一特定術語。對阿拉伯學生來說,高中學段以上感受尤為明顯。對此,參與本研究的多個受訪者也表達了類似觀點:

即使都說標準阿拉伯語,每個國家也有自己的發(fā)音偏好,并以此彰顯獨特的身份認同。比如同一個音,摩洛哥人發(fā)/s/,突尼斯人發(fā)/th/,埃及人和敘利亞人發(fā)/t/。(P7)

就說郵件吧,阿拉伯語就有好幾個表述,比如brīd al-ktrūnī、rsāl? al-ktrūnī?、aīml,開始大家還用brīd al-ktrūnī,現(xiàn)在大家都喜歡直接用e-mail。(P10)

(二)對我國外語教育的建議

1.我國外語教育政策應在促進跨文化交流的同時,服務于中文傳播

研究發(fā)現(xiàn),盡管阿拉伯國家努力平衡母語和外語在國家語言生活中的地位,積極構建母語的文化認同和外語的工具認同,但他們對外語工具功能的理解,造成國家外語教育規(guī)劃雖沒有損害外語的工具性,卻削弱了阿拉伯語母語的主體性,沒有實現(xiàn)如沙特阿拉伯阿齊茲國王提出的阿拉伯語國際服務中心旨在“向全世界推廣阿拉伯語,傳播阿拉伯伊斯蘭文化,推動阿拉伯語的傳承和與世界各主要語言的交流”的宗旨,卻造成了“阿拉伯語危機”。

基于此,建議我國在進行語言生活治理時,應該避免狹義理解外語的工具性,重視外語的文化功能,充分認識到母語教育和外語教育相得益彰、互補共生的關系。即在語言習得層面上,重視語言符號性對語言習得的影響,認識到掌握好母語對于學好外語有著非常積極的促進作用;而在文化認同層面上,重視外語教育的交際工具作用和母語教育的認同思維作用。重視語言教育在文化傳承和文化認同中扮演的重要角色,維護國家話語主體的社會身份和民族身份認同,在通過外語教育促進跨文化交流的同時,重視通過母語教育建構國民的知識和認知體系。對此,建議規(guī)范科學術語翻譯,提升中文的學術語言地位,增強中文推廣新知識的能力。與此同時,還應鼓勵“中國學術走出去”,通過中華學術精品外譯等項目增強中文創(chuàng)造新知識的能力。

2.我國應強化專設機構職能,統(tǒng)籌外語教育政策規(guī)劃

研究發(fā)現(xiàn),盡管阿拉伯語是阿拉伯22個國家的官方語言和國民的母語,但因缺乏統(tǒng)一的機構制定語言規(guī)劃并負責在各國實施,導致阿拉伯語學術化這一重要語言政策目標無法實現(xiàn),繼而不僅嚴重影響了阿拉伯語的文化認同功能,還嚴重削弱了阿拉伯語對世界的知識貢獻。須知,阿拉伯語之所以能從阿拉伯半島古萊氏方言發(fā)展成為聯(lián)合國6種工作語言之一,并影響了土耳其語、波斯語等多門語言,得益于阿拉伯帝國統(tǒng)治時期阿拉伯語的迅速傳播。帝國時期,阿拉伯語不僅是政治和外交語言,還是學術語言,是科學的工具,可以用來表達最高深的科學思想和哲學概念,成為傳達穆斯林文明的工具(默父2000:310)。帝國時期,希臘、印度、波斯等學術著作的阿拉伯化在哈里發(fā)全面負責翻譯的統(tǒng)一機構“智慧宮”中完成。“書同文、行同倫”的語言政策不僅締造了多元、輝煌的阿拉伯伊斯蘭文明,還構建了西亞、北非地區(qū)不同人群共同的阿拉伯文化認同,為現(xiàn)在的阿拉伯共同體奠定了基石。回顧阿拉伯語發(fā)展史,若要全面實現(xiàn)語言政策中期望的母語文化認同功能,亟須專設機構做統(tǒng)一的語言規(guī)劃,并付諸實踐。

相較阿拉伯國家,我國有多個部門涉及語言研究和語言教育規(guī)劃管理有關的工作,這是中國語言生活管理的特點和優(yōu)勢,但“就領導體系而言,我國還沒有專門主管外語教育的機構”(張?zhí)靷?021)。對此,建議我國進行語言生活治理時,可強化專設語言文字管理機構的職能,統(tǒng)一協(xié)調(diào)規(guī)劃包括外語在內(nèi)的語言教育政策,并負責執(zhí)行。

七、結 語

在阿拉伯國家,對外語的工具性理解直接導致了阿拉伯人對外語語種的學習偏好以務實、實用為導向,適時而變,突出表現(xiàn)在阿拉伯人并不執(zhí)著于某一種外語及其所承載的外國文化,而是兼容并蓄。這一開放包容的語言態(tài)度和近年來中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展相互作用,為漢語進入阿拉伯國民教育體系提供了前所未有的機遇。事實上,得益于中國經(jīng)濟近些年來的高速發(fā)展和中阿經(jīng)貿(mào)合作往來的不斷深入,多個阿拉伯國家表現(xiàn)出強烈的“向東看”意愿,主動對接我國“一帶一路”倡議,紛紛通過頒布法令、政令等方式將漢語教學納入本國外語教育規(guī)劃。沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、埃及等國先后將漢語納入國家中小學教育體系。2018年,阿聯(lián)酋教育部長侯賽因·哈馬迪在一次公開發(fā)言中表示,以漢語為首的新興經(jīng)濟體語言,已然成為國際交流的重要語言。學習漢語將為阿聯(lián)酋學生進入中國大學深造以及將來幫助阿聯(lián)酋企業(yè)進入巨大的中國經(jīng)濟市場提供幫助。侯賽因同時還表示,以漢語為主的亞洲語言使用,提高了阿聯(lián)酋的教育層次,并建議以語言為契機,加強與亞洲發(fā)展中國家在人工智能領域的合作。對此,多名受訪者也表示,漢語是“未來的語言”(P9、P12),是“世界第二大經(jīng)濟體的語言”(P12),是“政府鼓勵民眾學習的語言”(P12)。

由此,面對阿拉伯國家外語教育規(guī)劃近年來出現(xiàn)的漢語學習者普遍化、低齡化等新的多語發(fā)展窗口期,結合其外語政策的工具認同,建議我國在漢語國際傳播時淡化意識形態(tài),突出漢語的工具性價值,積極融入阿拉伯國家現(xiàn)存的多語和多元文化語言生活形態(tài),努力將漢語納入和英語、法語、西班牙語并列的多級語言生活中,以此提升中國在阿拉伯國家的影響力,加深阿拉伯民眾對中國國力的感知。

參考文獻

阿卜杜·馬吉德·以薩尼 2012 《阿拉伯語與語言政策戰(zhàn)略規(guī)劃》,“與時俱進的阿拉伯語”國際研討會會議論文,麥地那:沙特麥地那伊斯蘭大學。

李宇明 2016 《“語言與認同”是社會性、現(xiàn)實性都非常強的學術話題》,《語言戰(zhàn)略研究》第1期。

李宇明,王春輝 2019 《論語言的功能分類》,《當代語言學》第1期。

廖 靜 2018 《標準阿拉伯語危機現(xiàn)象與分析——兼談對漢語國際傳播的啟示》,《當代外語研究》第5期。

馬哈茂德·艾哈邁德·薩伊德 2012 《阿拉伯語、外國語在阿拉伯世界的教學情況》,《大馬士革阿拉伯語學會雜志》第87期。(阿拉伯語)

馬哈茂德·賽義德,等 2011 《教育阿拉伯化總體規(guī)劃》,突尼斯市:阿拉伯聯(lián)盟教育、文化和科學組織。(阿拉伯語)

默 父 2000 《阿拉伯帝國》,西安:三秦出版社。

張?zhí)靷?2021 《我國外語教育政策的主要問題和思考》,《外語與外語教學》第1期。

鄭詠滟,高雪松 2016 《國際學術發(fā)表的語言生態(tài)研究:以中國人文社科學者發(fā)表為例》,《中國外語》第5期。

Dearden, J. 2015. English as a medium of instruction – A growing global phenomenon. British Council. Accessed at https://www. Britishcouncil.org.

Merriam, S. B. 2009. Qualitative research: A guide to design and implementation. CA: Jossey-Bass.

Miles, M. B.,? A. M. Huberman & J. Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd edn.). CA: Sage.

Trofimovich, P. & L. Turu?eva. 2015. Ethnic identity and second language learning. Annual Review of Applied Linguistics 35, 234–252.

責任編輯:韓 暢