非遺視角下山西太谷形意拳活態流變規律探析

杜 磊

華中師范大學國家文化產業研究中心,湖北 武漢 430000

1 山西太谷形意拳活態流變特征

對山西太谷形意拳活態流變規律的總結應以對其活態流變特征的準確把握為基礎。據聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》,非物質文化遺產是指“被各社區群體,有時為個人視為其文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能及相關的工具、實物、手工藝品和文化場所。這種非物質文化遺產世代相傳,在各社區和群體適應周圍環境以及與自然和歷史的互動中,被不斷地再創造,為這些社區和群體提供持續的認同感,從而增強對文化多樣性和人類創造力的尊重。”[1]

1.1 傳承內容特征

拳理傳承。太谷形意拳拳理的傳承比較穩定。形意拳的基本拳理為:象形取意;陰陽為母;三節為用;四象為根;六合為法。心意拳為形意拳前身,從其拳名:心意六合拳便可知形意拳拳理是從心意六合拳創拳之初便有其雛形并被較為穩定地傳承下來。太谷形意拳創始人李飛羽曾就改拳一事征求心意拳宗師戴文勛同意,戴文勛的答復是:拳可以改,譜不可以改,而這里的“譜”強調的就是心意拳的拳理。形意拳形成之后,其拳理便成為了傳承者練拳、傳拳的宗旨。李飛羽五大弟子車毅齋、李廣亨等在一同議定傳拳規范時便商定教拳時“每教一拳都要以‘六合為法’‘陰陽為母’‘四象為根’嚴格要求”。[2]其后的傳承人如:孫德宜在傳拳時常將形意拳的基本拳理掛在嘴邊,吳秀峰傳拳堅持形意前輩們留下的古訓:“傳拳以古墨本為據,授藝以不欺人為本”。技法內容。太谷形意拳在技法內容上的活態流變程度較大。這些變化大致可分以下三個階段來看:太谷形意拳形成以前,即從姬際可創心意六合拳到李飛羽學習戴氏心意拳這一時期。太谷形意拳是在心意拳的基礎上發展而來,因此,在進行太谷形意拳的活態流變梳理時也有必要包括心意拳在內。姬際可在少林五拳的基礎上創立了心意拳十大真形。心意六合拳傳到河南后分為洛陽系和張志誠系且兩系在技法內容上出現了明顯不同。洛陽系十大真形中的熊形變成了貓形,還根據拳法動作改編了近百套小拳。戴氏從河南學到拳法后又增加了五行拳和鼉形、鮐形兩種象形拳,還加入了螳螂拳內容和道家內丹修煉法。太谷形意拳的形成和完善期主要指李飛羽及其弟子們對形意拳技法體系的創立及完善期。這一時期,形意拳技法內容在原有基礎上經歷了全面改造并有了新的創造。李飛羽及其弟子們在技法內容上的改變有:修改原有丹田內功;樁功由“三才勢”改為“三體式”樁;將少林彈腿改編為形意彈腿;吸收鴛鴦腳技法;修改五行拳練法;改進十二形拳;將形意拳理所要求的八種打法變成八勢拳;創編套路;開創散手訓練等。完善以后的太谷形意拳在技法內容上的活態流變主要是傳人們在完備拳法體系下的創變,其中如:宋世榮在原有拳法中融入《內功四經》練法;布學寬創造了獅吞手和洗髓經練習功法;任爾琪創編了五翻鴛鴦掌和三節推掌;宋虎臣創編了十面埋伏、戰斗槍、呼雷劍等徒手和器械套路;李三元創編了綜合形意拳套路;高寶東創編了綜合形意槍。可見,太谷形意拳技法內容方面的活態流變程度較大,其活態流變特征表現為:早期逐漸成型的十二形拳和五行拳成為了形意拳技法內容的主干,在創立期吸收其他武術精華并改造豐富后,在主干性技法的基礎上發展出了一系列延伸性技法。此后的基于個人的局部、零散技法創新則猶如枝脈中長出的葉。

1.2 傳承組織特征

組織制度。太谷形意拳自身并沒有形成明確的組織制度。習練者根據師承關系形成了相對松散而沒有明顯外力約束的擬血緣關系,這種關系更多的是依靠其文化傳統的內在約束力來實現群體的組織。在太谷形意拳傳承的不同時期,這種擬血緣關系與其他組織關系重合并形成對群體的組織和約束。首先需要注意的就是確實的血緣關系與師承關系的重合。形意拳的家庭及家族傳承自姬際可創造心意六合拳至今一直存在,這樣的關系保障了師承關系的穩定。此外太谷形意拳師承關系組織還曾與其他各種不同的組織形式重疊。姬際可創拳后,心意六合拳習練群體曾同反清復明組織復合。河南心意六合拳曾長時期在回教群體中傳播。形意拳形成后很長一段時間,很多習練者從事保鏢護院的工作,因此晉商的明確組織規范和無形的道德傾向以及職業所要求的品質都對形意拳傳承群體的組織有過一定影響。隨時代發展,形意拳習練群體也曾歸附到國術館、推廣站、武術協會等組織中去,在組織方式和約束上受其影響。但不能忽視其原有的師承關系為其內核,而外在組織的特性也會對形意拳傳承群體的組織特征產生一定影響。

儀式規范。太谷形意拳儀式規范的傳承較為穩定,但也隨時代的變化而發生過一些轉化。在道德規范方面,太谷形意拳傳承者對習練者的武德展現出了一貫的重視。現可考最早關于武德的記載是心意拳老譜所傳:“設若妄傳無義人,招災惹禍損壽年”。[3]戴文勛也曾口授車毅齋戴氏祖訓:“習武當以武德為重,藝成務要扶危濟貧,傳藝要以不欺人為本。”[4]在太谷形意拳形成時期,孟綍如幫李飛羽制定了“三傳”“三義務”“六不傳”的武德規范。宋世榮在收徒時注重以德為上,強調以救世濟民、匡扶正義為己任。吳立孝也常教導弟子要注重道德培養。在行為上,歷代形意弟子也不乏行俠仗義,扶弱抑強的舉動且這些舉動都會被同門所稱道并在晚輩后學中流傳,如太谷當地流傳的“車二發神力,雙臂架起千斤車”的故事,[5]宋鐵麟擔任保衛團團長,保護百姓財產抗拒日軍,楊凡生擔任紡織廠聯防隊隊長,保障紡織廠和附近安全受到公安局的表揚等事跡。同時,對道德的要求也會隨時代的變化而有一定的偏向性轉化,如在清末民初民族危機加深的情況下,對形意拳習練者的道德要求也隨之強調要救世濟民。這一點也體現在1914年李復禎與河北形意拳傳人李存義確定的“華邦惟武尚,社會統強寧”十字輩分次序詞中。而在2019年吳殿科門人收徒儀式上,吳秀峰囑托新入門的弟子們要以“強身健體,延年益壽;防身自衛,掃黑除惡”[6]為學拳主旨,其中“掃黑除惡”就是太谷形意拳門人對武德規范的新時代闡釋。此外值得注意的是,形意拳傳承者們除此之外卻很開放包容。形意拳的第一代傳承者們就明確規定:“凡品行端正,自愿學練此拳者,不論城鄉,不分貧富都要一視同仁,悉心傳授拳藝。”[7]

在具體儀式方面,最為太谷形意拳習練者所重視的是遞貼拜師禮。車毅齋向李飛羽拜師時,孟綍如為其寫“師承貼”。1967年,楊凡生拜吳連富為師時,當時的儀式規范是:形意習練者拜師一般要有五年左右的觀察期,期滿后經人引薦由保人保證學武后不會胡作非為后才能行拜師禮。舉行儀式時要擺飯把岳飛及列祖列宗的牌位敬起來,然后長輩坐前面,晚輩們站后面。拜師人一輩一輩的給祖宗牌位燒香磕頭,最后把拜師貼遞給坐在中間的師父并向師父敬酒,師父接帖、喝酒后拜師禮成。2018年太谷宋氏形意拳的收徒儀式據當時媒體的報道是這樣的,在堂屋墻上掛著歷代宗師、前輩的畫像,宋光華與其夫人分坐在八仙桌兩側。在一眾師叔伯及師兄弟的見證下,新入門弟子向宋氏形意拳第三代傳人李德仁和宋寶貴遞交拜師貼,敬拜師茶并行跪拜禮。由歷代的記載可知,遞貼拜師禮一直作為太谷形意拳門中最重要的儀式而被穩定傳承,但在儀式的一些細節地方,不同時代也存在一定不同。

1.3 傳承群體特征

群體來源。在對太谷形意拳儀式規范的討論中已經提到太谷形意拳的傳授具有開放性。從傳承群體來源看也可證明這一結論。歷代形意拳傳承者中如:車毅齋為車夫、宋世榮兄弟為鐘表修理者、李廣亨為學徒,劉儉為農民,此外還有晉商子弟。至民國和新中國后,形意拳的習練更不問出身。因此,形意拳的開放性使得其習練者并沒有固定在某一群體。從這些習練者接觸并習練形意拳的過程可發現太谷形意拳的傳播是以傳承者為中心,其技藝影響力和社會關系分別影響其傳播范圍和路徑,如車毅齋經雇主武柏年介紹,由武柏年好友孟綍如推薦拜李飛羽為師;楊凡生鄰居的女婿為吳連富大弟子,經其介紹得以拜吳連富為師。此外,還有一個值得注意的現象是:很多太谷形意拳習練者在接觸形意拳之前都有學習武術的經歷,如:李飛羽曾拜師學習花拳與彈腿,且接觸過長拳、通臂、孫臏拳;賈藴高年少時隨父親學過潭腿和長拳;現任淄博市形意拳研究會會長的王衍華在學習太谷形意拳之前曾隨地方拳師學習義和拳,通背拳等。

學拳原因。傳承群體習練太谷形意拳的原因主要是:自保、愛好、強身健體。這幾種原因相互混合交織誘使一代代人習練并走入形意拳之門。姬際可最初習武即是因為社會動蕩不安,出于自保習武并創拳以使習練者得以自保。心意六合拳在河南傳承期間,回教內部流傳心意拳也是為了自保,晉商時期保鏢護院,國難時期保家衛國,這都是自保的不同體現,由保己、保人到保國。對形意拳的愛好是傳承者們習練形意拳最主要且一直占重要地位的原因,從李飛羽不遠千里從深州到賒旗鎮學藝到莊延秀走著、站著琢磨形意拳,歷代傳承人中很多都是出于對形意拳的喜愛而開始習練形意拳。強身健體也是一部分人習練形意拳的原因,任爾琪就是因為自小體弱而決定學習形意拳術。作為學拳原因,自保存在于太谷形意拳傳承前期,愛好一直貫穿整個傳承過程,但中后期較為明顯,強身健體更多存在于后期。這毫無疑問與社會發展有關系。同時也可發現,這三個原因有明顯的相通性。形意拳以前是作為一門技擊武術而存在,它需要習練者鍛煉身體從而提升自己的技擊能力,期間以武德錘煉自身價值觀念,從而實現符合道義的自保、保護他人、保護國家,進而接近行俠仗義,抑強扶弱的文化想象和自我實現。因此形意拳對人們的吸引力其實是來自人們對形意拳的一個普遍認識和想象。實際中的人以對形意拳的某一認識或想象中的某一點為主要原因而決定習練形意拳,但絕不是割裂的某一點,而是歷史發展過程中構成的整體文化形象吸引人們。

群體影響。傳承群體影響主要包括太谷形意拳對其傳承者的影響和傳承者對太谷形意拳的影響。習練形意拳對其傳承者的影響主要表現在:一方面練習形意拳后在技藝提高和武德規范雙重影響下,習練者作為習武者自我擔當感的覺醒,認為自身有維護社會秩序的義務。這表現在清中后期很多習練者扶弱抑強,除暴安良。隨著外辱日盛,這種擔當感便上升為關于國術救國,國術強種的期盼和行為。太谷形意拳門人組建國術館,擔任教練或教師授拳,參軍指導軍隊,或直接、間接抗日。新中國成立后,很多拳師在日常中仍以抑強扶弱為己任。這都是傳承者習練形意拳后道德擔當的變化。另一方面習練者對形意拳的傳承義務意識增強,這一意識隨著民族危機及文化危機的加深而不斷增強,可以看到很多拳師即使年老仍奔走傳拳,毫不吝惜,如劉儉。此外通過習練形意拳也使得一部分傳承者在職業生涯上發生了一些變化。一些習練者通過學習形意拳成為了護院鏢師、國術教師、軍隊指導、武館教練、武術專業學生、教師等。習練者對太谷形意拳的影響大致可以分為三個方面:一是促進了太谷形意拳的傳播。太谷形意拳隨著其習練者走到了全國各地甚至在國外生根發芽。早期如李廣亨將太谷形意拳從太谷帶到了榆次,近期如布秉全兩次赴日,促進了太谷形意拳在日本的發展。二是對形意拳技法深度的挖掘。每個習練者的性格脾性、經歷不同使得其習練形意拳后的拳術風格和所擅長技法不同,這實際上使得形意拳技法不斷深化,如:車毅齋喜歡先顧后打,擅長技法為“游鼉化險”;呂學隆以“雞腿箭步”聞名;賈藴高性情剛烈,身材魁梧,因此拳勢舒展大方,發力剛猛,和人切磋時總是直進直入。第三個方面是:對形意拳在新的文化空間中進行的適應性實踐。這方面的探索如:布學寬探索形意拳在群眾健身、技擊等各方面的新形態;宋虎臣在軍隊傳拳時注重改編形意拳法用于軍事戰斗;李三元為了適應比賽和表演創編了綜合形意拳套路等。

1.4 傳承空間特征

太谷形意拳自其前身心意拳創立至今已經有三百多年歷史。在這一段歷史中,太谷形意拳經歷著時代的變遷在不同文化空間中扮演著不同角色,也在此過程中歷久彌新。姬際可創拳時正值明清易代,拳術主要是作為一項自保及反抗技能。拳術在河南流傳至戴龍邦學拳時期,清統治加強,開始禁止民間習武,心意拳開始在回族內部保守傳承。戴龍邦習拳至李飛羽于太谷創拳前,拳術開始作為保護商業的工具,李政、戴龍邦父子都曾以武護商。李飛羽在太谷創拳至民國初,太谷當地商業繁榮,形意拳主要被用于保鏢護院。隨著民族危機加深,太谷形意拳開始以強國強種為期盼,通過國術館、學校發揮作用。在抗戰期間,太谷形意拳發揮維護地方秩序與傳拳自保兩方面的作用。新中國成立到文革前,群眾體育運動受到重視,太谷形意拳習練者深入當地村鎮發展群眾體育運動。改革開放后各地以經濟建設為中心,太谷形意拳在當地社會發揮的作用變小。進入二十一世紀后,太谷形意拳先后被確定為省級、國家級非遺,開始挖掘其在社會中的文化、經濟等作用。在三百多年的發展中,社會環境經歷了很大的變化,但太谷形意拳及其前身心意拳都能適應時代的變化,在新的文化空間中找到自己的位置堅韌地存續下去。在不斷的歷史變遷中,太谷形意拳也形成了自身的獨立文化傳統。在晉商提供的優渥環境內,太谷形意拳依托所繼承的拳術及文化傳統,以師承關系為紐帶,以保鏢護院為職業支撐逐漸形成了一個拳術關系群體,開始依托其孕育環境有了自身的價值判斷和團體傾向性行為并得到強化。在其孕育母體逐漸消失,太谷的經濟中心及輻射影響能力不再存在,保鏢護院的職業支撐也不再穩固后,依托這一環境形成的拳術關系群體及其文化規范等依然存在于新的文化空間中以獨立的姿態,從自我的角度出發對外界進行判斷,并根據新的情況來發展形意拳。

2 山西太谷形意拳活態流變規律

通過對太谷形意拳活態流變規律特征的梳理,可以發現其在漫長活態流變過程呈現出一定的規律。

2.1 理一分殊,內承外化的內容流變

理一分殊,內承外化的內容流變規律即在傳承中比較內在的內容傳承比較穩定,而外在的內容變化得比較快,然而即使是其中變化比較快的內容,其仍是以形意拳內在內容為基因并能夠反映拳術最內核的精神。從太谷形意拳的活態流變程度來看,由小到大依次是:其背后文化精神、拳理、武德規范、儀式、技法內容。太谷形意拳的拳理在傳承中并未出現較大變化,武德規范雖隨時代變化有一定的轉化但也較為穩定,而二者又都是以中國傳統文化精神為依托而產生的。中國傳統文化精神是太谷形意拳理所當然的理論基礎,是其文化基因。錢穆在其《中國文化史導論》中指出:各地文化精神的不同是由自然環境的區別影響到其生活方式進而影響到文化精神而產生的。中華民族早期處在農耕環境中,需要依賴天氣等來生存,因此認為自己與世界息息相通,形成了天人相應、物我一體的觀念。受此影響的中國人看問題更注重向內看,注重整體與系統觀念。在人生理想和觀念上就發展為:天人合一,修齊治平。[8]正是在此文化精神的養育下,太谷形意拳形成了其基本拳理。同時這種文化精神由儒家發展為修齊治平,仁義禮智的傳統道德,為習練者所吸收并結合自身特點形成自身的規范要求,最后形成了穩定的武德規范。拳理和武德規范在太谷形意拳的傳承中都很少發生變化。在一以貫之的拳理基礎上,形意拳的習練者們根據自己的實踐,不斷豐富形意拳的技法體系,使得技法內容顯現出較大程度的活態流變性。但無論技法如何不同,其都是根據形意拳的基本拳理創造而來,背后隱藏著中國傳統文化精神。外在的儀式和行為規范也同樣如此。

2.2 崇德開放,圈層輻射的傳播特征

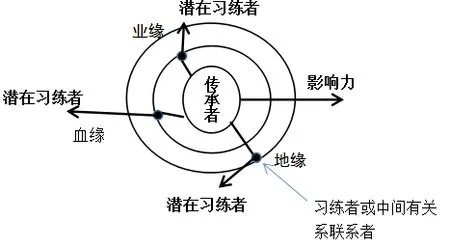

太谷形意拳武德規范的穩定傳承表現在傳播方面則是傳承者在傳藝過程中尤其重視習練者的道德品質,從各方面都可看出太谷形意拳的崇德傾向。此外太谷形意拳表現出了極大的開放性,然而其傳播有明顯的圈層輻射特征。從上文可知:形意拳對人們的吸引力來自人們對形意拳一個普遍認識和想象。而這個歷史發展過程中構成的整體文化形象中的一些特征最終誘使人們想要學習形意拳,但其入門大多通過以下幾種途徑:血緣、地緣、業緣。這是太谷形意拳傳播中所遵循的較為具體的路徑。此外太谷形意拳傳承者的影響力,尤其是技藝影響力決定了其傳播的范圍大小,如圖1。這就是太谷形意拳所表現的圈層傳播特征。

圖1 太谷形意拳所表現的圈層傳播特征

2.3 人隨拳舊,拳隨人新的雙向影響

雙向影響是指習練太谷形意拳會對其傳承者產生一定影響,反之傳承者也會對太谷形意拳產生一定影響。太谷形意拳對其傳承者的影響簡而言之便是:人隨拳舊。通過習練太谷形意拳,傳承者受到了其核心文化精神、拳理、武德規范、技法、文化傳統及群體互動等多方面綜合影響,也在自己的生涯中展現出這種影響對其行為的指導意義。因此,這些人看起來好像就是隨著對傳承而來的舊的形意拳的學習,自己也變得和形意拳一樣“舊”了。傳承者對太谷形意拳的影響便是:拳隨人新。太谷形意拳習練者使得形意拳向不同地方傳播、促進形意拳技法向縱深方面發展;促使太谷形意拳進行對新環境的適應性探索。因此新的習練者由于其新的人生軌跡、新的經歷和理解使得舊的太谷形意拳變“新”。

2.4 歷史孕育,獨立存續的形意傳統

太谷形意拳在李飛羽及其弟子時期逐漸形成了自身的獨立文化傳統,其得益于太谷當時特殊的環境,它為形意拳師們提供了保鏢護院的工作,晉商的重視、禮待和形意拳師們行俠仗義的仁義之舉使得他們獲得了較高的社會地位。很多形意拳師們被太谷人冠以“某某師傅”的稱號以示尊敬,如呂學隆被稱為“三光師傅”,劉儉被稱為“鐵柱師傅”。在此環境下,太谷形意拳群體在繼承先前心意拳文化傳統并結合當時社會文化形成了自身的文化傳統。當李飛羽及其弟子們有意識的創編系統傳拳的功法時就已經表明了其獨立群體意識的凸顯,隨后他們規定形意拳的武德規范,在實踐中也以武德規范作為對傳承群體的評價依據。隨后這一文化傳統便隨太谷形意拳的傳承而被傳承,它也使得形意拳傳承群體從自我群體的角度出發進行對事件的道德評判和對自身群體的行為指導。

隨時代發展,孕育太谷形意拳文化傳統的環境已經不再存在,然而從此環境中脫胎的太谷形意拳文化傳統卻開始以獨立的姿態存在并影響一代代習練者。它使形意拳師們在洋人橫行中國時去參加義和團,去比武打擂為國爭光;民族危機時呼吁強國強種并公開傳拳。直至今日,太谷形意拳文化傳統依然存在,它表現在形意拳傳人們雖然從事不同的職業,但他們都受其文化傳統影響并從此出發思考形意拳的發展和對事物有著自身的評價,如楊凡生通過自己的努力促成了形意拳進校園和國際型比賽的定期舉辦。這樣的文化傳統將繼續存在,它是太谷形意拳傳承者的精神依托,凝聚著太谷形意拳傳承群體,給予其群體歸屬感、價值規范和行為導引。