竊曲紋青銅鼎文物鑒賞分析

摘要:青銅在古代稱之為“金”或“吉金”,其呈現青綠色,主要是純銅與錫、鉛等其他金屬的合金。青銅器是人類歷史上的重要發明,其不僅累積了古人的智慧,還在使用上反映人類社會的進步,在意識形態上體現人們思想意識的變化。在我國歷史文化發展進程中,青銅文化占據一席之地,作為流傳千年的精美器皿,青銅鼎以其獨特造型和別致紋飾,散發著恒久的歷史古韻。本文以春秋竊曲紋青銅鼎為例展開賞析。

關鍵詞:竊曲紋;青銅鼎;春秋時期

青銅器在古代器皿中占據了一定地位,也具備了一定優越性。就目前國內知曉的古代銅礦遺址分布來看,晉南、河西、遼西和長江中下游地區都有大量銅礦分布。古人在制作青銅器的時候,取材十分方便,較為容易就能開采到大量紅銅,將錫添加于其中之后就可以形成熔點低、硬度高的青銅,再加上手工匠人精心制作進而生產出大量的青銅器。

一、我國青銅器發展歷史

青銅化學性能穩定,耐腐蝕性高,將青銅制作成器皿不僅能方便人們使用,還能夠長期保存。與此同時,若青銅器出現損壞,還可以將其回爐重鑄,重復制作使用,和石器用具比較起來,使用壽命更長。正因為青銅器具備了諸多優點,才被廣泛應用于生活中,流傳至今。

我國青銅器發展歷史可以大致分為五個階段,第一個階段是夏朝和商朝前期、中期;第二個階段是商朝后期一直延續到西周初期;第三個階段是西周中后期一直到春秋初期;第四個階段是春秋中后期一直到戰國初期;第五個階段是戰國中后期一直到秦國統一 。不同時期的青銅器都有獨特的特點和變化,匯聚了當時勞動人民的心血,體現了古人思想上的創新,具有較高的賞析價值,也為后人留下了寶貴、獨特的青銅遺產。

在眾多的青銅器中,青銅鼎的演變過程十分豐富,從最初人們日常生活中的烹煮炊器逐漸變成代表階級、權力的禮器。不管是青銅鼎的實用功能,還是其象征意義上,都蘊含了歷史文化,對后人的器皿發展有著重要意義。在我國古代的時候,九鼎從某種角度來說是古代王權的載體,相傳大禹分天下為九州,遂廣納九牧之金,集九州之工匠共同鑄造九鼎,一鼎代表一州,九鼎在今天看來也是夏朝立國的重要標志。

鼎最早在夏代的時候其用途主要是作為烹煮器和儲存器,造型也是仿照陶器制作,這反映了當時人們的生產力水平、思想意識及社會形態。隨著時間的推移,匠人們思想意識的不斷提升,制作經驗的大量積累,青銅鼎的造型也得到逐步優化,更加方便古人的使用,滿足了古人的生活需求。進入商代之后,社會生產力逐漸提高,青銅禮器也是從這個時候開始萌芽,鼎的造型逐步和陶器偏離,耳朵和足的形狀也發生了一定程度的變化,進而形成了自身獨特的形制。鼎上面的花紋也出現了變化,裝飾題材更加豐富,古人將鳥紋、獸面紋等都融入其中,體現了等級差異。青銅禮器發展的巔峰時期是商晚期至西周,這個階段青銅器的造型規模擴大,出現了大型青銅器,如饕餮紋大圓鼎等,和日常生活中的尺寸大大不同,也彰顯了當時的列鼎制度。

二、以春秋竊曲紋青銅圓鼎為例進行賞析

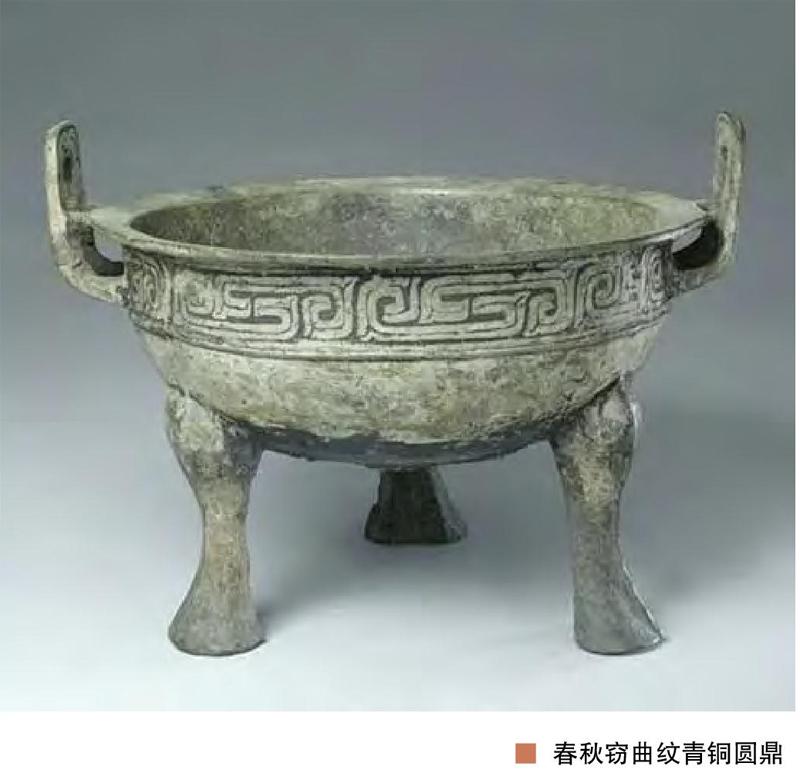

如圖所示,為1986年3月份在原蕪湖縣火龍崗鎮新義村出土的青銅鼎。該青銅鼎外形完整,高約22、口徑約23.5厘米,重約3.3千克,鼎足長約9.7厘米,經安徽省文物鑒定站鑒定為二級文物。

這青銅鼎的腹部像一個鍋,厚厚的口部和斜邊。口部上緣豎立著兩只長方形的耳朵,耳廓的邊緣略呈弧形。口的下部是一個深而圓的腹部,腹部的下部逐漸縮回,直到形成一個圓底。腹部下方和底部附近有三個蹄狀的鼎足,鼎足外圓弧度飽滿有力,內側剛性向內卷成溝狀凹槽。鼎腹部上端飾有竊曲紋,內刻凹紋,形成凹凸立體的紋飾,竊曲紋下再飾弦紋。底部和足部的鑄造線條十分明顯。鼎的表面均勻地布滿了青綠色的銅銹,散發著暗淡的綠光。此竊曲紋青銅鼎體型為中小型,耳部結實,腹部圓潤飽滿,下部穩重,紋飾簡樸中不失大氣,不管是從制作工藝來看,還是從紋飾設計來看,都具有歷史價值。

三、特征解讀

(一)制作工藝

該竊曲紋青銅鼎是古人采用了范鑄法制作,以泥土制作成模具,在模具上雕刻需要裝飾的相關花紋,而后根據定型之后的泥土模具再制作成泥范。等待一段時間,泥范干燥成型,再切割成2塊。將銅、錫按照提前配備好的比例熬燒熔化成汁,灌注到模具之中,等待其自然冷卻之后取出,精細打磨得到最終物品。

(二)造型特點

青銅鼎種類繁多,不同的鼎有不同的用處,尤其是在春秋中晚期,一些鼎被用于蒸煮,一些鼎被用于祭祀,在具備實用性的同時,還彰顯了身份地位。由于盛放物品的不同,鼎的形狀大小也不一樣。該竊曲紋青銅鼎體型偏小,顯露出溫婉氣質。

(三)紋飾特點

夏代晚期,古人們逐漸在青銅器上裝飾花紋,融合了大自然中的動物,最初以動物組合為主。一直延續到商周時期,青銅器上的紋飾可以劃分為獸面紋、龍紋、鳳紋、各種動物紋、火紋、各種獸體變形紋、幾何紋、人物畫像。觀察該春秋時期的青銅鼎,上面的主要紋飾為竊曲紋,該紋樣最早見于西周,在西周中、后期尤為盛行。但是在西周中期以后,竊曲紋逐漸變得抽象,演變成了一種新的紋飾,特征是“上下皆曲”。該青銅鼎的竊曲紋呈現出橫置的S形,對于考古學家研究春秋時期的文化有一定借鑒價值。

(四)銅銹特色

在青銅器打造初期,古人就已發現,隨著時間的推移,青銅器受到氣候環境影響,表面會逐漸形成銹蝕,古人將其總結為“銅器入土千年,純青如鋪翠……綠而不瑩”。觀察該春秋時期的青銅鼎,表面銹色翠綠,整個器皿宛若綠翡打造,充分說明了古人們的鑒別經驗得到驗證。

在所有的青銅器皿中,青銅鼎屬于最耀眼的一顆星,其從最初的炊煮器皿逐漸演變為禮器,從最初的老百姓生活用品逐漸代表了至高無上的權威。在青銅器成為禮器之后,裝飾紋樣不斷豐富,制作工藝也變得更加精美,蘊含了古人的思想,反映了社會變化,積淀了無限的藝術價值。通過賞析各個朝代的青銅器,能夠從中看到不同朝代的工藝審美和社會形態。

竊曲紋是西周時期至春秋早期十分盛行的一種青銅器裝飾紋樣,竊曲紋是由動物形象演變過來的,古人在動物形象的基礎上,通過簡化、抽象進而得到竊曲紋。與此同時,后代出現的卷草紋、忍冬紋等原型都是竊曲紋,都被大量地運用在各種材質的器皿上,充分說明了竊曲紋具有強大的生命力和創新空間。

本文鑒賞的竊曲紋青銅器,來自蕪湖縣文物管理所,該青銅鼎體型偏小,腹部所裝飾的竊曲紋具有一定的藝術價值。同時其腹部周圍還刻劃了一些紋飾,屬于具有代表性的二方連續竊曲紋樣,將青銅鼎的腹部均勻地分為了五個部分。從外觀造型來看,上面的竊曲紋就像倒放的“C”,這一造型不僅是竊曲紋的特點之一,還反映出了古人對美的理解。

北方是古代孕育經濟、文化的主要中心,相對于北方來說,長江中下游等地區不管是從經濟體量還是從文化底蘊等方面,都遠遠不及中原地區。雖然長江中下游地區毗鄰產礦區,但是其在古時候的鑄造業和北方之間依然存在較大差異。在該背景之下,蕪湖古人仍然能夠創造出如此精美的青銅器,足以印證了蕪湖人的創作態度和豐富的想象力,各個地區的青銅器最終構成了我國傳統的工藝美術文化,令世人驚嘆。

(作者簡介:豐丕松,單位:山東省臨沂市蘭山區文物保護中心)

參考文獻:

1.王雪.商周中原青銅鼎欣賞[J].黃河.黃土.黃種人,2021(02):58-62.

2.陳尚前.春秋竊曲紋青銅鼎——蕪湖縣館藏珍貴文物鑒賞[J].中國民族博覽,2020(20):226-227.

3.張彩英.廢品堆里的珍寶——從武進博物館收藏的幾件青銅器說起[J].收藏家,2020(02):11-18.

4.孫良鳳.含山博物館藏春秋竊曲紋直耳鼎賞析[J].文物鑒定與鑒賞,2020(01):30-31.

5.萬芳.青銅鼎與列鼎制度的若干相關問題的分析與研究[J].文物鑒定與鑒賞,2018, 144(21):94-95.