鳳鳥形態起源及相關文物淺析

劉晶 邊昊

摘要:鳳鳥是我國古代原始部落圖騰,為中國神鳥,基于自然崇拜而產生,逐漸演變為美德的化身,與龍一起成為祥瑞的代表。鳳鳥與朱雀起初和而不同,漸次有混淆之態,并成為中國傳統藝術中不可或缺的形象。鳳鳥的形態與寓意也逐漸融入人首鳥身的“千秋萬歲”和佛教“迦陵頻伽”形象之中,使它們也具有了鳳鳥的諸多內涵。

關鍵詞:風;鳳鳥;甲骨文;朱雀;迦陵頻伽

基金項目:國家社科基金藝術學項目“與西部文明糾纏交融的中國迦陵頻伽(妙音鳥)研究”(17BH169)

一、甲骨文中風為“鳳”

鳳鳥是我國最為重要且最具代表性的神鳥,寓意祥瑞與高貴,與龍同為華夏民族神圣的代表圖騰,其形象是在鳥形基礎上以多種符合中國傳統道德和審美觀念的元素組合構成的極具美感的神鳥。

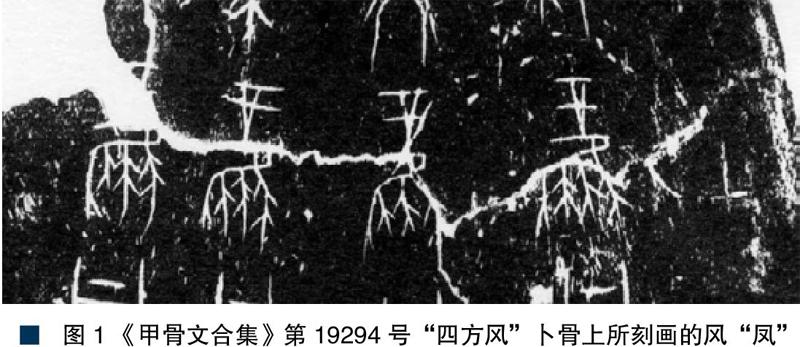

鳳鳥為神化了的形態,“鳳”字從何而來呢?“鳳”字最早出現在殷墟甲骨文卜辭中。武丁時期一塊牛胛骨卜骨上刻有“東方曰析,風(鳳)曰協;南方曰因,風(鳳)曰凱……”之語,從形、音、義三方面分析這塊“四方風”卜骨中風字構成和結合,風(鳳)字刻畫為戴冠且具有拖曳著長長的孔雀尾狀的鳥的形狀(圖1)。從字形看,戴冠的鳥具有相當高級別,因而可見“風”是一只具有極高地位的神“鳥”“鳳”。

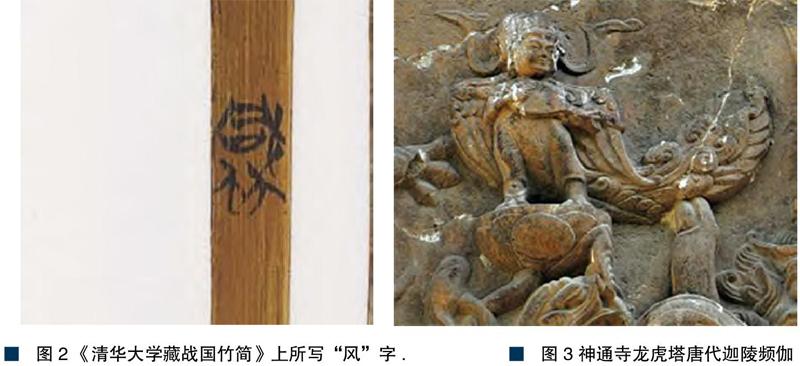

在殷墟甲骨文中,“風”皆寫做戴冠長尾的“鳳”,而“風”字的形成要比“鳳”字晚很多。在《清華大學藏戰國竹簡》中可以看到完全脫離“鳳”而獨立出來的“風”字,其字形完全與“鳳”不同(圖2),《說文》中小篆體的“風”字也與鳳字形截然不同。為何甲骨文中風意以鳳形表達,即以“鳳鳥”為“風”呢?在古代殷人眼中,風之所起,古人并不了解,認為風是具有神秘力量的現象,“風”與“鳳”存在極大的關聯性,“原始人想象風神是一種能夠鼓動氣息的大鳥,這種神鳥叫鳳(風)”。因此風由鳳而生,即“‘鳳在一開始就是自然風和神性的復合體”。在甲骨文中“鳥”的字形是存在的,殷墟甲骨文中“鳥”字多以《合集》4725鳥形來定義鳥字,與“鳳”形相去甚遠,因此戴冠長尾的鳳鳥具有相當高的等級,已不為自然界之凡鳥。

在殷墟甲骨文中又同時存在專指鳳鳥的“鳳”字卜骨,如《合集》第9244(反)、9245、9246、5659卜骨中皆有“鳳入……”等語。《甲骨文字釋林》中記載一塊殷墟第三期甲骨:“甲寅卜,乎鳴網,獲鳳。丙辰,獲五。”于省吾認為“獲鳳”即“捕獲五只鳳鳥”,此處“鳳”便寫為戴冠長尾的字。又如《合集》14225卜骨:“于帝史鳳二犬”,郭沫若認為“鳳又稱帝史”,鳳鳥為具有神性且具極高地位的神鳥無疑。后續《說文》曰:“鳳,神鳥也。天老曰:鳳之象也,鴻前麟后,蛇頸魚尾,鸛顙鴛思,龍文龜背,燕頷雞喙,五色備舉。出于東方君子之國……莫(暮)宿風穴。”此時的鳳鳥寓意更加豐滿,不只集各種神異形態于一身,而且成為“君子”之德的化身。

至少到戰國時期,“風”字從“鳳”字中獨立出來,“鳳”只專指鳳鳥,被稱為“鳳凰”。

二、東夷族的鳳圖騰

東夷族太昊、少昊氏奉鳳鳥為圖騰,并以鳥為官名,以鳳為姓氏,以鳳鳥氏為“歷正”,且云:“我高祖少昊摯之立也,鳳鳥適至,故紀于鳥……”因而有了《說文》中的“鳳鳥出于東方君子之國”之語。劉敦愿先生認為:“大(太)皞少皞兩族都是風姓,也就都以鳳鳥為其氏族圖騰,氏族圖騰相同……”《左傳》載:“任、宿、須句、顓臾,風姓也,實司大皞與有濟之祀。”所謂風姓,也就是以鳳鳥為圖騰。《說文解字系傳》亦載:“孔子曰居九夷,東方也。解者二,孔子從鳳凰,遇亂居九夷。”所謂九夷,雖然在不同時間段里所指地區并不完全相同,但多被用以指東夷以及海上的朝鮮半島和日本群島。由此看來,鳳鳥與東夷的淵源更加深厚一些。

三、鳳鳥的形象特征演變

《說文》中記載了上古人類對神鳥“鳳鳥”形態的理想組構,同時在神鳥的形成和發展過程中,出現了圍繞鳳鳥的族群,包括朱雀、鸞鳥、雉等禽鳥。《山海經》《說文》《禽經》《楚辭》《詩經》《太平廣記》等文獻勾畫出一個鳳鳥譜系,在藝術表現中鳳鳥形象逐漸被賦予雞頭、鶴頸和腿、鴛鴦翼羽、孔雀尾屏等形象元素,由引人注目的不同鳥類的特征綜合而成,或有“燕頷、蛇頸、龜背、魚尾”之說,融合了各個不同氏族圖騰崇拜自然物的特征,代表了至善至美的完美圖騰。

鳳鳥形象在演變過程中經歷形成、發展、定形的過程,在不同時間段存在不同的形象演繹。目前發現較早的鳳鳥圖案為河姆渡時期“雙鳥朝陽”象牙雕等。至商周、秦漢時期,鳳鳥紋已大量出現在青銅器、漆器、銅鏡、帛畫、墓室壁畫、畫像石上。在以禮器為主的青銅器中,鳳鳥紋成為構成的主要元素之一,與夔龍紋、饕餮紋等成為構建森嚴等級社會的最主要元素。相比漆器類實用器和墓室壁畫等,青銅器上的鳳鳥紋更規整、更具幾何性,幾何形內的構圖也更為豐滿,顯示出雄渾肅穆森嚴的審美特征。如“商代鳳鳥紋銅戈卣”“西周早期房山琉璃河攸簋”“西周冬簋”“中山國錯金銀龍鳳方案”等青銅器中的鳳紋,其羽冠、尾羽保持夸張的描寫,或后拖,或上卷,或下卷,形態多變且富于張力,尾翼大而蓬松。嘴部多表現為鷹喙,眼睛與尖嘴體量遠比鳥的真實體量大,更顯威嚴。而在漆器、帛畫、壁畫、銅鏡中出現的鳳鳥紋(朱雀紋),表現手法多以中國傳統繪畫技法的以線寫意,形態生動、自由而飄逸。如彩繪雙鳳漆盤、人物御鳳帛畫等上的鳳紋,多將鳳鳥表現為騰云飛舞的動態,從羽冠、雙翅、雙腿到尾翼,極具力度和動態張力。兩漢及南北朝時期鳳鳥紋,則經一番發展和演繹。

兩漢時期的鳳鳥與鳳鳥家族另一成員朱雀形象相似,但功能和職責分工明確。朱雀通常被認為與鳳鳥等級差別不是很大的神鳥,其形態多為從鳳鳥演化而來,時與鳳鳥混淆而用。

《尚書·堯典·虞書》是較早的將“鳥”作為星宿名的文獻,即所謂“星鳥”,至戰國時期,“朱鳥”開始大量出現,在表述有關“南方”星宿時星“鳥”便也改為“朱鳥”。成書于西漢的《淮南鴻烈集》中載:“四方取象:蒼龍、白虎、朱雀、龜蛇。唯朱雀莫知何物,但謂鳥而朱者,羽族赤而翔上,集必附木,此火之象也。或謂之‘長離……或云,鳥即鳳也,故謂之鳳鳥。”至今,在實用過程中,朱雀與鳳鳥在形象與寓意上皆存在很大混淆,很多時候會混用,但涉及方向與星位,朱雀則獨有意義。這種混淆應始于朱雀形成之始,不管朱雀還是鳳鳥的產生皆基于人類的審美與需求,自然存在之共性。

鳳鳥作為中國人推崇的神鳥,影響力巨大。迦陵頻伽這一人首鳥身鳥尾的佛教形象進入中國后,其尾翼很快演變為中國式的鳳尾,除了表達佛教意義的“妙音鳥”之外,因其外形與鳳鳥的相近性,意義也融入吉祥與高貴(圖3)。

(作者簡介:劉晶,單位:山東科技大學;邊昊,單位:山東財經大學東方學院)

參考文獻:

1.圖片來源:李學勤主編.清華大學藏戰國竹簡(壹上).上海文藝出版集團,2010,81.

2.漢代許慎.說文解字.中華書局影印,1978,(四)5.

3.詹鄞鑫.神靈與祭祀.江蘇古籍出版社,1992,53.

4.過常寶."風"義流變考.北京師范大學學報(社會科學版),1998,2,(146),39-40.

5.于省吾.甲骨文字釋林.商務印書館,2010,324.

6.漢許慎.說文解字.中華書局,1978,79.

7.詩經有"鳳凰于飛,翙翙其羽,亦集爰止"之語,離騷中有"鳳皇既受詒兮,恐高辛之先我"之語.

8.劉敦愿.古史傳說與典型龍山文化.山東大學學報(社會科學版)1963,4.

9.說文解字系傳.

10.鄭作新等編著.中國動物志·鳥綱·第四卷·雞形目.科學出版社,1978,5.

11.徐朝華.爾雅今注.南開大學出版社,1994,319.

12.顧方松.鳳鳥圖案研究.浙江人民出版社,1989,53.

13.成倩.“朱雀”的形成及與“鳳凰”的混淆.學術探索,2014,9,133-134.

14.宋代沈括.夢溪筆談.