制取氫氧化銅實驗的真偽性探究

李旭娃 姚富明

[摘? ?要]初中化學教材分別在質量守恒定律、化學方程式以及酸、堿、鹽教學內容中,敘述了CuSO4溶液與NaOH溶液制取Cu(OH)2的實驗。若根據其中敘述進行實驗,當溶液濃度大時,要么得不到沉淀,要么得到復雜的沉淀。當溶液濃度小時,制得的絮狀物質不僅藍色淺,絮狀容易消失,而且最終得不到Cu(OH)2。為此引入過渡性物質概念,證明了氫氧化銅的過渡性,用其分析教材中的實驗為什么能得到藍色絮狀物質,而最終得不到Cu(OH)2的原因,指出了這些實驗敘述的不科學性,并找到了解決問題的辦法,提出了對教材和教參修改的建議。

[關鍵詞]氫氧化銅;制取實驗;過渡性物質;真偽性

新版義務教育教科書化學九年級上冊第111頁的實驗3-9(下稱實驗A),其內容是:錐形瓶中裝入5 mL硫酸銅溶液,將裝有3 mL氫氧化鈉的注射器插穿膠塞。推壓注射器活塞至1 mL刻度處,觀察實驗現象,反應前后稱量比較。

該實驗的教學目的是:借助實驗現象,掌握質量守恒定律,理解生成Cu(OH)2的反應原理,感知Cu(OH)2難溶和藍色絮狀的性質,為書寫生成Cu(OH)2的化學方程式提供事實依據。由此可見此實驗對于教學的重要性。然而對于該實驗,教材和教參中并沒有對溶液濃度進行說明,也沒有其他的限制條件。由此可推知,教材的編寫旨意是:不論濃度大小,只要將CuSO4和NaOH兩種溶液混合,就一定能得到Cu(OH)2。

那么,真實的反應情況如何,有待進一步的研究探討。

一、實驗探究

硫酸銅溶液與氫氧化鈉溶液的混合,當濃度大時,得不到氫氧化銅,得到的是Na2[Cu(OH)4]或復雜黏稠的混合物。顯然,該情況不適宜對氫氧化銅的認識和研究。因此,氫氧化銅的制取只能用硫酸銅與氫氧化鈉的稀溶液。

既然實驗1中不會得到Cu(OH)2,那么,混合后為什么會有藍色絮狀物質呢?

二、生成物的復雜性

1.過渡性物質概念的引入

前面所說的生成物,都是混合體系達到綜合平衡后的最終生成物。而當兩種溶液剛混合后的生成物,情況更為復雜。

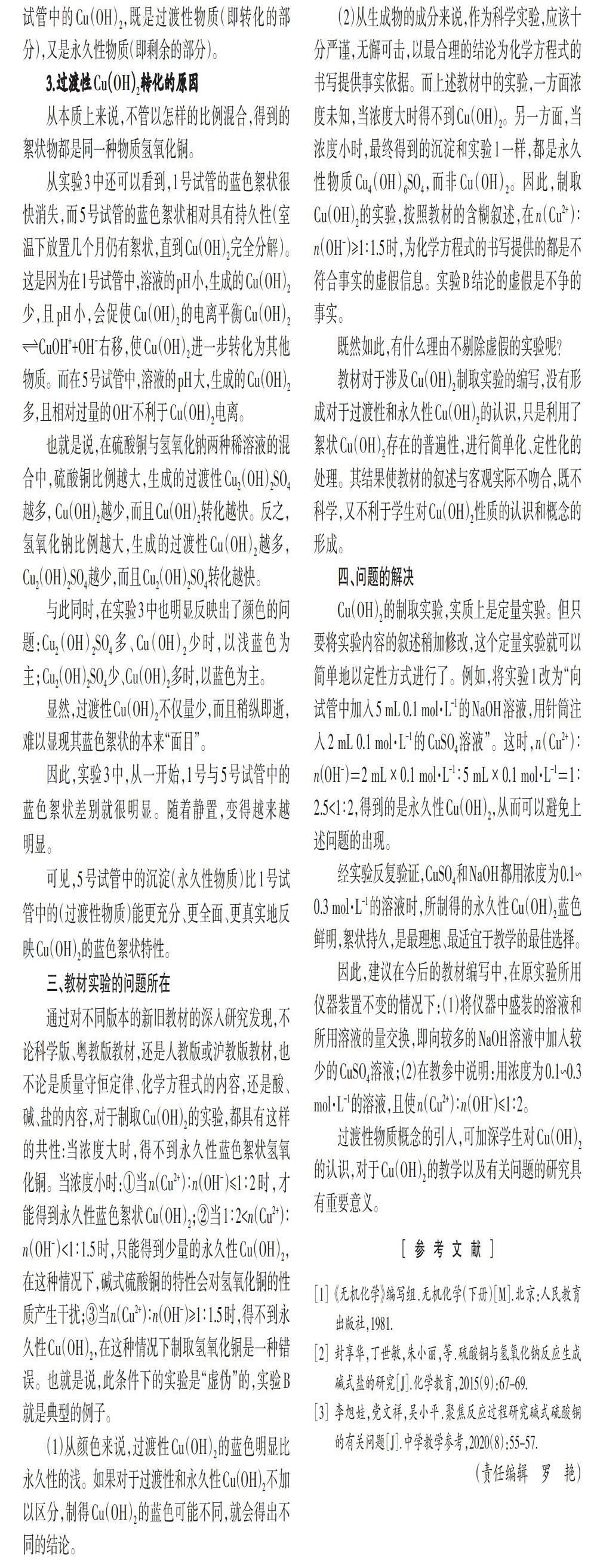

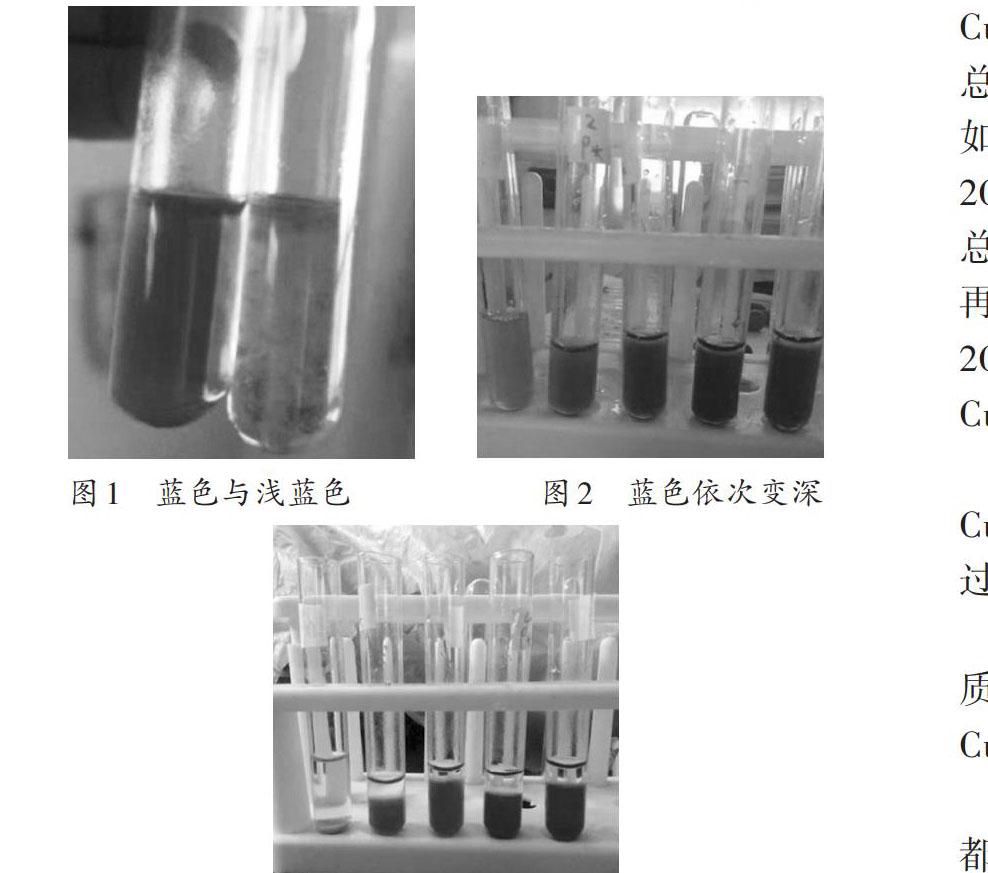

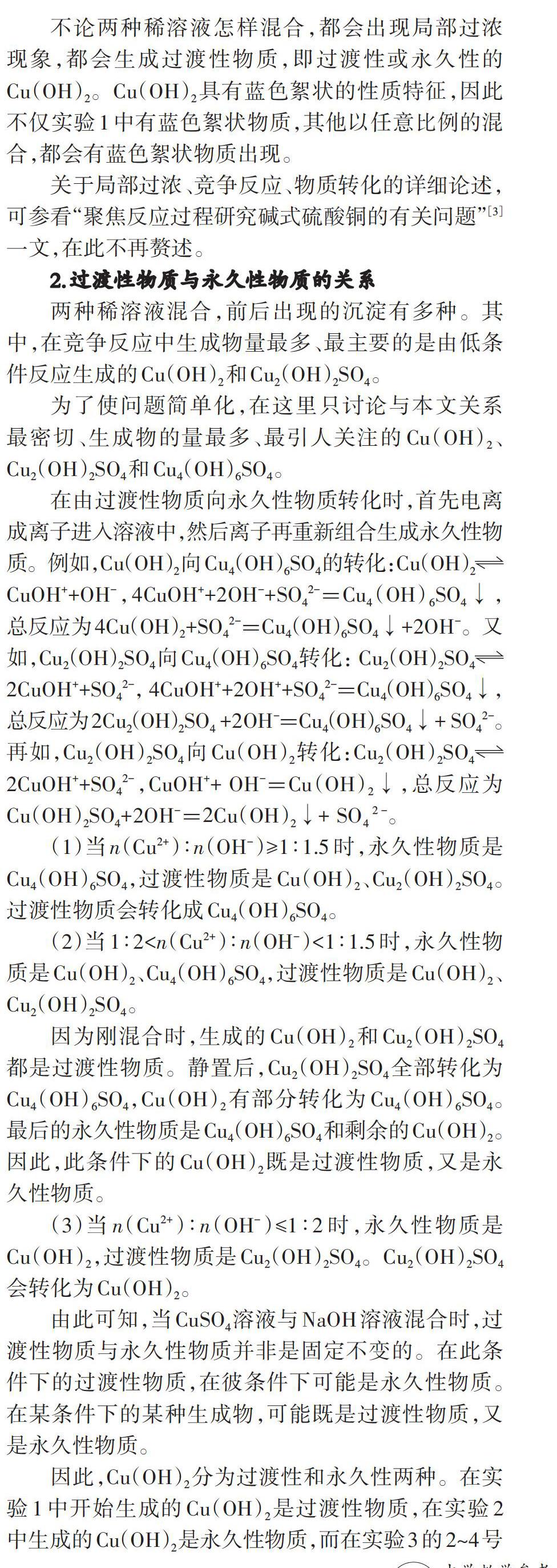

【實驗3】取5支試管,編為1~5。向1號試管中加入2.5 mL 0.1 mol·L-1的CuSO4溶液,再加入1 mL? 0.1 mol·L-1的NaOH溶液。向2~4號試管中各加入20滴0.1 mol·L-1的CuSO4溶液,再分別依次加入0.1 mol·L-1的NaOH溶液31、35、39、43滴(為了充分觀察1號試管中的現象,將1號試管放在最后做)。其現象為:①都得到絮狀沉淀,不論振蕩與否,1號試管中的藍色明顯比5號試管中的淺,如圖1;②振蕩后比較,顏色從1號試管的淺藍色向5號試管的藍色過渡,即藍色依次變深,如圖2;③靜置約30分鐘,1號試管的絮狀消失,變為淺藍色沉淀沉積于試管底部,而2~5號試管中的沉淀仍然分布于液面下大部分空間,如圖3。(1號試管中的沉淀最終會變為穩定的淺綠色物質Cu4(OH)6SO4)[2] 。

實驗3中的絮狀物質都是Cu(OH)2。開始時在1~5號試管中的沉淀主要都是通過低條件反應[3]生成的Cu(OH)2和Cu2(OH)2SO4的混合物。1號試管中的絮狀Cu(OH)2不穩定,逐漸消失,而5號試管中的是穩定的,具有持久性。競爭反應中生成的不穩定的物質叫作過渡性物質,相對地,生成的穩定的物質叫作永久性物質。過渡性物質是通過競爭反應生成的,而永久性物質有的是通過競爭反應生成的(如實驗3的5號試管中的Cu(OH)2),有的是通過過渡性物質的轉化生成的(如實驗3的1號試管中的最終生成物Cu4(OH)6SO4)。

關于局部過濃、競爭反應、物質轉化的詳細論述,可參看“聚焦反應過程研究堿式硫酸銅的有關問題”[3]一文,在此不再贅述。

2.過渡性物質與永久性物質的關系

由此可知,當CuSO4溶液與NaOH溶液混合時,過渡性物質與永久性物質并非是固定不變的。在此條件下的過渡性物質,在彼條件下可能是永久性物質。在某條件下的某種生成物,可能既是過渡性物質,又是永久性物質。

因此,Cu(OH)2分為過渡性和永久性兩種。在實驗1中開始生成的Cu(OH)2是過渡性物質,在實驗2中生成的Cu(OH)2是永久性物質,而在實驗3的2~4號試管中的Cu(OH)2,既是過渡性物質(即轉化的部分),又是永久性物質(即剩余的部分)。

3.過渡性Cu(OH)2轉化的原因

可見,5號試管中的沉淀(永久性物質)比1號試管中的(過渡性物質)能更充分、更全面、更真實地反映Cu(OH)2的藍色絮狀特性。

三、教材實驗的問題所在

既然如此,有什么理由不剔除虛假的實驗呢?

教材對于涉及Cu(OH)2制取實驗的編寫,沒有形成對于過渡性和永久性Cu(OH)2的認識,只是利用了絮狀Cu(OH)2存在的普遍性,進行簡單化、定性化的處理。其結果使教材的敘述與客觀實際不吻合,既不科學,又不利于學生對Cu(OH)2性質的認識和概念的形成。

四、問題的解決

經實驗反復驗證,CuSO4和NaOH都用濃度為0.1∽0.3 mol·L-1的溶液時,所制得的永久性Cu(OH)2藍色鮮明,絮狀持久,是最理想、最適宜于教學的最佳選擇。

過渡性物質概念的引入,可加深學生對Cu(OH)2的認識,對于Cu(OH)2的教學以及有關問題的研究具有重要意義。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 《無機化學》編寫組.無機化學(下冊)[M].北京:人民教育出版社,1981.

[2]? 封享華,丁世敏,朱小麗,等.硫酸銅與氫氧化鈉反應生成堿式鹽的研究[J].化學教育,2015(9):67-69.

[3]? 李旭娃,黨文祥,吳小平.聚焦反應過程研究堿式硫酸銅的有關問題[J].中學教學參考,2020(8):55-57.

(責任編輯 羅 艷)