黃河龍門(mén)文化景觀溯源

崔隴鵬 李碩

收稿日期:2020-03-09

*基金項(xiàng)目: 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“中國(guó)古代建筑思想通史的編史學(xué)與史料學(xué)研究”(19AZD030)

第一作者:崔隴鵬(1982- ),男,博士后,副教授,研究方向?yàn)閭鹘y(tǒng)建筑與園林設(shè)計(jì)。E-mail:403804995@qq.com

摘要:龍門(mén)是黃河沿線上的重要地理坐標(biāo),經(jīng)過(guò)上千年的發(fā)展演化形成了一種固定的風(fēng)景范式和文化審美。文章以文化地理學(xué)為視角,從文化生態(tài)學(xué)、文化源地、文化擴(kuò)散、文化區(qū)、文化景觀等方面梳理黃河龍門(mén)文化景觀的產(chǎn)生、形成演化以及擴(kuò)散傳播,分析龍門(mén)文化景觀形成的文化現(xiàn)象與自然環(huán)境相互作用影響的關(guān)系,探討不同區(qū)域的龍門(mén)文化景觀差異以及它們之間的傳播交流等,提出龍門(mén)文化景觀是地理環(huán)境與文化內(nèi)涵長(zhǎng)期空間耦合生長(zhǎng)的產(chǎn)物,其中包含一定社會(huì)群體的集體記憶、民俗地理、信仰理念,是一種全民族的風(fēng)景文化意識(shí)。該研究不僅有助于探索龍門(mén)文化景觀的整體性保護(hù)與文化傳承策略,還能對(duì)傳統(tǒng)地方風(fēng)景的研究提供新的視角、方法與研究思路。

關(guān)鍵詞:文化景觀,景觀溯源,文化地理學(xué),黃河龍門(mén)

DOI: 10.12169/zgcsly.2020.03.09.0002

Culture Landscape Origin in Longmen Region of the Yellow River

Cui Longpeng Li Shuo

(School of Architecture, Xian University of Architecture and Technology, Xian, 710055)

Abstract:Longmen is an important geographical coordinate in the Yellow River. With the development for thousands of years, Longmen has formed a settled landscape paradigm and cultural aesthetics. This paper analyzes from the culture geography perspective the origin, the formation and evolution of Longmen culture landscape in terms of cultural ecology, cultural resources, cultural diffusion, cultural areas and cultural landscape. The difference in and the communication of Longmen cultural landscapes in different areas are studied through the analysis of the relationship between the cultural phenomena formed along with the landscape of Longmen and its interaction with the natural environment. The paper proposes that the Longmen culture landscape is the product of the long-term spatial coupling growth of geographical environment and cultural connotation, which is full of the collective memory of certain social groups, folk geography and belief, and it is a cultural landscape with national consciousness. This study not only helps to explore the overall protection and cultural inheritance strategy of Longmen culture landscape, but also provides a new angle of view and method to research the traditional local landscape.

Keywords: culturelandscape, The origin and development of landscape, cultural geography, Longmen of the Yellow River

黃河晉陜交界處的龍門(mén)山,是黃河連接山、陜兩地的重要“咽喉要塞”。黃河龍門(mén)在中國(guó)傳統(tǒng)文化體系中具有重要意義。溯其源,可從大禹鑿開(kāi)龍門(mén)山——“禹賜名龍門(mén)”開(kāi)始,又據(jù)《三秦記》記載:“河津一名龍門(mén),懸泉而行,兩傍有山,水陸不通,龜魚(yú)集龍門(mén)下數(shù)千,不得上,上則為龍”[1]。后來(lái)逐漸形成了“鯉魚(yú)躍龍門(mén)”和“幻化成龍”的神話傳說(shuō),使龍門(mén)之名得以流傳甚廣。龍門(mén)文化的產(chǎn)生與傳播得益于黃河龍門(mén)山得天獨(dú)厚的地理環(huán)境與歷史文化淵源,而文化地理學(xué)的研究可以更清晰地了解龍門(mén)文化景觀形成與發(fā)展的過(guò)程。

文化地理學(xué)(Cultural Geography)產(chǎn)生于1925年美國(guó)地理學(xué)家C.O.索爾的著書(shū)《景觀的形態(tài)》。該書(shū)中提出文化景觀是文化地理學(xué)研究的核心主題,可以通過(guò)文化景觀來(lái)研究文化地理以及區(qū)域人文地理特征,后來(lái)逐漸被看成是人文地理學(xué)的一個(gè)重要流派[2]。我國(guó)自20世紀(jì)80年代開(kāi)始,王恩涌[3]就在美國(guó)新文化地理學(xué)框架的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)引入了西方文化地理學(xué)的現(xiàn)代理論體系;其后,我國(guó)的文化地理學(xué)研究獲得迅速發(fā)展。例如,王躍[4]從文化地理學(xué)的角度對(duì)寒山寺進(jìn)行研究,分析了寒山寺與京杭大運(yùn)河、天臺(tái)山和蘇州城的關(guān)系;姚亦鋒[5]以文化地理學(xué)視角探尋中國(guó)風(fēng)景園林源流脈絡(luò),介紹了文化地理學(xué)的理論框架及其中國(guó)風(fēng)景園林包括的5個(gè)方面——文化生態(tài)學(xué)、文化源地、文化擴(kuò)散、文化區(qū)和文化景觀。

本研究正是針對(duì)黃河龍門(mén)這一特殊的地域性風(fēng)景,在以文化地理學(xué)視角闡述中國(guó)風(fēng)景園林中文化生態(tài)學(xué)、文化源地、文化區(qū)、文化景觀與文化擴(kuò)散的基礎(chǔ)上,研究黃河龍門(mén)文化景觀的起源和發(fā)展,分析龍門(mén)文化與自然環(huán)境相互作用影響的關(guān)系,探討龍門(mén)文化景觀的整體性保護(hù)與文化傳承策略。

1 龍門(mén)文化景觀的產(chǎn)生

1.1 “龍門(mén)”的文化生態(tài)學(xué)

文化生態(tài)學(xué)是“從人類(lèi)生存的整個(gè)自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境中的各種因素交互作用研究文化產(chǎn)生、發(fā)展、變異規(guī)律的一種學(xué)說(shuō),以探究具有地域性差異的特殊文化特征及文化模式的來(lái)源”[6]。從生態(tài)學(xué)理論出發(fā),文化與環(huán)境之間的生態(tài)關(guān)系包括2個(gè)方面:一方面環(huán)境對(duì)文化具有塑造作用,而生物對(duì)環(huán)境有著適應(yīng)能力;另一方面文化在適應(yīng)環(huán)境的過(guò)程中也對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響,即對(duì)環(huán)境的改造作用,這就是“文化生態(tài)適應(yīng)”,而“文化生態(tài)適應(yīng)”是文化生態(tài)學(xué)的重要理論[7]。

中國(guó)風(fēng)景園林中“文化生態(tài)”內(nèi)涵的本質(zhì)就是環(huán)境審美。龍門(mén)位于黃土高原中部韓城、河津交界處。黃河順著晉陜大峽谷形成瀑布急流,從孟門(mén)山、壺口瀑布到龍門(mén)口,再到砥柱山的一段是黃河中最雄奇跌宕的一段;而天塹龍門(mén)地處要沖,黃河流經(jīng)此地“破山巒而徑出,瀉千里而東流”。據(jù)《名山記》載:“黃河到此,直下千仞,水浪起伏,如山如沸。兩岸均懸崖斷壁,唯‘神龍可越,故名‘龍門(mén)”[8]。黃河龍門(mén)上游不遠(yuǎn)處有石門(mén),濤濤黃河從石崖中泄出,在逼仄的秦晉峽谷中穿行,據(jù)《三才圖會(huì)》載:“此處兩山壁立,狀盡斧鑿,河出其中,寬約百步”[9]。黃河一出龍門(mén)則河床陡然變寬,彌漫浩淼,開(kāi)闊壯觀。龍門(mén)作為秦晉峽谷的出水口,形成了獨(dú)特的黃河景觀空間轉(zhuǎn)折點(diǎn),塑造了黃河晉陜龍門(mén)處的水口和山門(mén)風(fēng)景,經(jīng)過(guò)數(shù)千年的發(fā)展演變,形成了黃河龍門(mén)獨(dú)特的山水審美意識(shí)和認(rèn)識(shí)觀念,并形成一種特有的文化傳統(tǒng)。

由于晉陜大峽谷獨(dú)特的地理環(huán)境,該段黃河在禹貢時(shí)期就是水患治理的重要地段,據(jù)《山海經(jīng)》載:“河水出東北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所導(dǎo)積石山”[10]。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期《尚書(shū)·禹貢》書(shū)“導(dǎo)河積石,至于龍門(mén),南至于華陰,東至于磔柱”[11]。黃河的定期泛濫、波濤洶涌,使先民產(chǎn)生一種對(duì)自然不可抗拒力量的敬畏。大禹作為治理黃河的神祀,形成當(dāng)?shù)貜V為流傳的文化信仰。先民們沿黃河建造大禹廟,并與龍門(mén)山的典型自然景觀結(jié)合, 形成一種融合環(huán)境、生活、文化、理想一體的風(fēng)景模式。而正是因?yàn)樵摱吸S河地理環(huán)境的稀缺性,造就了龍門(mén)文化景觀的獨(dú)特性。從斯圖爾德提出的文化生態(tài)學(xué)的研究方法角度看,龍門(mén)文化景觀的產(chǎn)生源于當(dāng)?shù)鬲?dú)特的生態(tài)地理環(huán)境對(duì)人類(lèi)行為的影響,而人類(lèi)的行為又形成了特定的文化,文化與生態(tài)環(huán)境的結(jié)合產(chǎn)生了特定的風(fēng)景。這種“空間—自然—人文”之間的長(zhǎng)期互動(dòng)影響作用,使風(fēng)景從文化源地產(chǎn)生、發(fā)展和擴(kuò)散,最終形成了風(fēng)景文化區(qū)和文化景觀。

1.2 “龍門(mén)”的文化源地

文化源地廣義上是指文化事物、文化現(xiàn)象和文化體系覆蓋的地區(qū),一般分為文化事物(或現(xiàn)象)源地和文化系統(tǒng)源地2大類(lèi)。文化事物(或現(xiàn)象)源地針對(duì)物質(zhì)文化要素和精神文化要素,具有特定性,而文化系統(tǒng)源地則是反映人群差別的文化現(xiàn)象和事物,具有綜合性。

1) 文化事物(或現(xiàn)象)源地。指某種文化現(xiàn)象或事物的產(chǎn)生地,其分布范圍有限,呈現(xiàn)1個(gè)或幾個(gè)點(diǎn)。黃河龍門(mén)文化則主要以龍門(mén)山、黃河為核心文化源地,同時(shí)與流傳該地區(qū)的大禹治水的英雄事跡、鯉魚(yú)跳龍門(mén)的神話傳說(shuō)不斷結(jié)合在一起,最終形成龍門(mén)文化景觀。可以說(shuō),地方傳統(tǒng)文化與地方山川自然景觀的結(jié)合,為風(fēng)景的誕生和營(yíng)造提供了契機(jī)和素材。而黃河龍門(mén)文化景觀的形成也正是基于該地區(qū)特殊的文化基因與物質(zhì)實(shí)體長(zhǎng)時(shí)期的空間耦合的產(chǎn)物,是地域環(huán)境中的地脈系統(tǒng)和文脈系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合。

2) 文化系統(tǒng)源地。指一個(gè)結(jié)構(gòu)較為完整、特征較為明顯的文化系統(tǒng)的產(chǎn)生地,其分布范圍較廣,一般呈現(xiàn)面狀。文化事物(或現(xiàn)象)源地的相互關(guān)聯(lián)在歷史發(fā)展中逐漸演化形成不同的文化系統(tǒng)。早期的龍門(mén)文化景觀文化,主要基于其文化源地——黃河晉陜交界處的龍門(mén)山進(jìn)行擴(kuò)散,在歷史上不斷發(fā)掘、提煉,形成了東岸“龍門(mén)八景”與西岸“龍門(mén)八景”,并相互呼應(yīng),甚至在更大區(qū)域內(nèi)覆蓋了黃河?xùn)|岸河津、河西韓城2個(gè)人居聚落,最終形成“龍門(mén)文化體系”的龍門(mén)人居環(huán)境整體構(gòu)架[13]。

2 龍門(mén)文化景觀的形成與擴(kuò)散

2.1 龍門(mén)文化景觀的形成演化

文化景觀是風(fēng)景體現(xiàn)出來(lái)的文化特色。從文化景觀的形成驅(qū)動(dòng)因素上講,文化景觀是多種因素綜合作用的結(jié)果,所以,文化景觀演變不僅包括地質(zhì)過(guò)程和生物演化,更是風(fēng)景名勝區(qū)中由人類(lèi)活動(dòng)形成的文化景觀的積累和變化。黃河龍門(mén)的文化景觀特色,兼具黃河水口與門(mén)闕的空間特征,形成黃河兩岸“東、西龍門(mén)山相峙,黃河居中”這一山水地景模式,成為后代各地爭(zhēng)相引用和效仿的典范。

龍門(mén)文化景觀的形成具有時(shí)間上的動(dòng)態(tài)性。文化景觀的變遷反映區(qū)域文化的變迀和發(fā)展。漢代時(shí)期,黃河?xùn)|西兩岸的龍門(mén)山上各建東西禹廟呈“對(duì)峙態(tài)勢(shì)”,且東禹廟以單體呈現(xiàn),規(guī)模較小。元代時(shí)期,龍門(mén)禹廟毀于兵亂而重建,東西禹廟相互對(duì)峙的態(tài)勢(shì)更為明確,東禹廟擴(kuò)展為建筑群落,主體東移,原東禹廟單體所處的標(biāo)志位置設(shè)臨思閣;西禹廟另辟新址于河中“巨石”之上,重建院落,且“巨石”上增設(shè)標(biāo)志建筑。明代中期,東岸先后增建“眺翠”“延勝”二亭、寢殿牌坊、龍門(mén)坊、臨流亭;明末,部分建筑遭到戰(zhàn)亂焚毀。清代初期,復(fù)修寢殿、東西廊舍、禹廟大門(mén),并建鐘、鼓二樓;清末重修棧道、看河樓等處,龍門(mén)山上有觀音洞、玉鏡巖、梯子崖、金門(mén)、鴿子堂。在龍門(mén)文化景觀形成的長(zhǎng)期過(guò)程中,每一歷史時(shí)代的文化標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)龍門(mén)文化認(rèn)識(shí)的不同,導(dǎo)致了龍門(mén)文化景觀的變遷。

無(wú)論是隨時(shí)代變遷而進(jìn)行的整修、擴(kuò)建,還是隨著戰(zhàn)火破壞所做的重建,龍門(mén)文化景觀都基于其“兩山對(duì)峙,一河中流”的風(fēng)景特色進(jìn)行擴(kuò)展和補(bǔ)充,形成兩岸東西禹廟對(duì)峙且相互呼應(yīng)的風(fēng)景模式,并在歷史長(zhǎng)河中不斷發(fā)展。

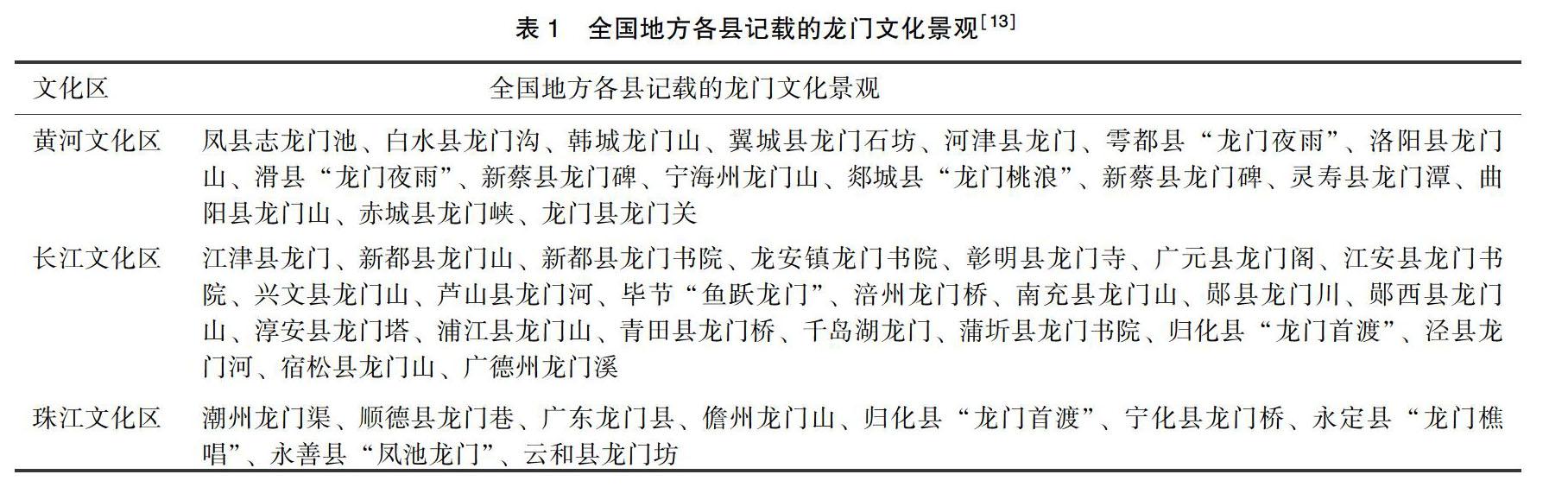

2.2 龍門(mén)風(fēng)景文化區(qū)的擴(kuò)散

華夏文明早期,龍門(mén)文化景觀作為黃河中游文化區(qū)的一部分,在歷史發(fā)展中沿著黃河流域呈線性擴(kuò)散,而作為龍門(mén)文化標(biāo)識(shí)的龍門(mén)山、大禹廟也遍布黃河中上游地區(qū)。韓城有龍門(mén)村、龍門(mén)鎮(zhèn)、龍門(mén)山、龍門(mén)書(shū)院、大禹廟、禹母殿,還有隋唐時(shí)期形成的洛陽(yáng)龍門(mén)、龍門(mén)石窟等風(fēng)景。后來(lái),黃河龍門(mén)文化在黃河中游地區(qū)進(jìn)行景觀文化的發(fā)展整合,并向黃河下游傳播,并影響了整個(gè)黃河流域。晉時(shí)南遷以后,隨著華夏文化中心的南移,龍門(mén)文化景觀文化隨之向長(zhǎng)江流域擴(kuò)散,其中包括長(zhǎng)江上游巴蜀地區(qū)的江津縣龍門(mén)、新都縣龍門(mén)山,長(zhǎng)江下游江南地區(qū)的浦江縣龍門(mén)山、青田縣龍門(mén)橋、涇縣龍門(mén)河;其后又從長(zhǎng)江流域向珠江流域擴(kuò)散,如廣東惠州市龍門(mén)縣、儋州龍門(mén)山、寧化縣龍門(mén)橋、永善縣“鳳池龍門(mén)”等(表1)。

可以說(shuō),龍門(mén)文化隨著中華文明的傳播而不斷擴(kuò)散、發(fā)展,傳至我國(guó)的大江南北。而文化擴(kuò)散是文化發(fā)展過(guò)程中的伴生現(xiàn)象,是文化傳播發(fā)展的反映,二者聯(lián)系緊密不可分割。任何一種文化要在起源地之外的地方存在和發(fā)展,首先必須能夠適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的現(xiàn)實(shí)需要,其次必須與當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)文化、地理環(huán)境相互融合。由于龍門(mén)文化與河流、山川等地理環(huán)境密切相連,所以其文化也一直沿著黃河—長(zhǎng)江—珠江三大文化區(qū)域進(jìn)行傳播與擴(kuò)散。

2.3 龍門(mén)文化景觀傳播中演化出的2種范式

龍門(mén)文化景觀在其后世的傳播中,演化出具有中國(guó)本土文化特色的2種龍門(mén)文化景觀范式,即“龍門(mén)雙闕”與“禹門(mén)疊浪”。這2種景觀范式,因其文化寓意和獨(dú)特的景觀特色被后世不斷地繼承和發(fā)揚(yáng)。

1) 龍門(mén)雙闕。雙闕類(lèi)似于一種建筑物,位列中軸兩邊,伊闕是由山體形成的入口標(biāo)識(shí)。“龍門(mén)雙闕”的范式主要強(qiáng)調(diào)了龍門(mén)東西兩岸的山及大禹廟相互對(duì)峙而形成的景觀,如河南洛陽(yáng)龍門(mén),據(jù)《元和郡縣圖志》記載,隋煬帝登邙山,觀伊闕形勢(shì),認(rèn)為是“龍門(mén)”,因此唐朝洛陽(yáng)城的中軸線“南直伊闕”。洛陽(yáng)龍門(mén)山在清代更被贊譽(yù)為:“兩山對(duì)峙,伊水出其中,聳翠汪洋,蓋天中勝境”[14]。雙闕作為一種景觀的范式,在其他地區(qū)也多有應(yīng)用,如福州“天下形勢(shì),易辨者莫如福州府,諸山羅抱,龍從西北稍衍處過(guò)行省,小山坐其中,烏石、九仙二山東西峙作雙闕”[15]。

2) 禹門(mén)疊浪。又名“禹門(mén)春浪”,是龍門(mén)“八景之一”,主要強(qiáng)調(diào)龍門(mén)的瀑布、礁石等景觀。由于黃河到龍門(mén)處,兩邊都是懸崖峭壁,瀑布直下千仞,中有礁石,激起疊浪,故有“禹門(mén)三疊浪”之說(shuō)。又由于“鯉魚(yú)躍龍門(mén)”的文化典故,后世常常在書(shū)院、學(xué)宮前營(yíng)造龍門(mén)牌坊,意在寄希望于學(xué)子“龍?zhí)扉T(mén)”,如新都縣龍門(mén)書(shū)院、龍安鎮(zhèn)龍門(mén)書(shū)院、江安縣龍門(mén)書(shū)院等。

3 龍門(mén)文化景觀對(duì)中華民族的精神意義

龍門(mén)文化景觀是地理環(huán)境與文化內(nèi)涵長(zhǎng)期空間耦合生長(zhǎng)的產(chǎn)物,體現(xiàn)了地方上的環(huán)境風(fēng)貌特征和文化精神的結(jié)合,其中包含一定社會(huì)群體的集體記憶、民俗地理、信仰理念、文化意識(shí),蘊(yùn)含深刻的中華文化基因與悠久歷史,具有鮮明的民族特點(diǎn)和地域特色。龍門(mén)文化景觀在傳播擴(kuò)散的過(guò)程中,其文化因素和空間因素都跟隨文化景觀而傳播,并被不同的地區(qū)民眾所傳承。因此,龍門(mén)文化景觀的擴(kuò)散和遷徙,是龍門(mén)文化景觀生長(zhǎng)的重要標(biāo)識(shí),通過(guò)擴(kuò)散和遷徙并與新的地理環(huán)境和人文環(huán)境結(jié)合形成新的人文景觀。

在近4000年的演化發(fā)展中,龍門(mén)形成了一種固定的風(fēng)景范式和文化審美,并流傳至中華大江南北,最終完成了從“在地性”到“普適性”的風(fēng)景文化傳統(tǒng),形成一種全民族的文化意識(shí),成為中華文化的標(biāo)識(shí)和地理坐標(biāo)。而龍門(mén)文化中所包含的一種不畏艱難險(xiǎn)阻,逆流而上的勇氣和膽識(shí),亦對(duì)于中華民族精神的塑造具有非凡的意義。

綜上,本文從文化地理學(xué)角度解讀龍門(mén)文化景觀。通過(guò)對(duì)龍門(mén)景觀的起源、形成演化以及擴(kuò)散傳播過(guò)程的系統(tǒng)梳理,對(duì)龍門(mén)文化景觀的文化生態(tài)學(xué)、文化源地、文化擴(kuò)散、文化區(qū)和文化景觀進(jìn)行闡述;同時(shí),提取出龍門(mén)文化景觀在發(fā)展過(guò)程中演化出來(lái)的2種文化景觀“范式”,并將不同地域中出現(xiàn)的這2種文化景觀進(jìn)行對(duì)比研究。相比較其他角度的研究,文化地理學(xué)的研究能夠從更宏觀層面體察龍門(mén)文化景觀的演化面貌與文化擴(kuò)散范圍,能夠從另一個(gè)方面明晰其人地關(guān)系的內(nèi)涵本質(zhì),并從龍門(mén)文化景觀的地理文化起源、文化生態(tài)、文化景觀等方面探討其風(fēng)景形成發(fā)展的過(guò)程。同時(shí),對(duì)龍門(mén)文化景觀在起源、形成、擴(kuò)散過(guò)程中與該地區(qū)的文化、地理環(huán)境關(guān)系進(jìn)行深入的研究,從而探索龍門(mén)文化景觀的整體性保護(hù)與文化傳承策略。

參考文獻(xiàn)

[1]傅應(yīng)奎.韓城縣志(卷二·建置)[M].西安:西北大學(xué)出版社,2014.

[2]周尚意,孔翔,朱竑.文化地理學(xué)[M].北京:髙等教育出版社,2004.

[3]王恩涌.文化地理學(xué)導(dǎo)論[M].北京:高等教育出版社,1991.

[4]王躍.寒山寺文化地理學(xué)研究[C]//首屆寒山寺文化論壇論文集(2007).北京:中國(guó)文史出版社,2007:271-280.

[5]姚亦鋒.以文化地理學(xué)視角探尋中國(guó)風(fēng)景園林源流脈絡(luò)[J].中國(guó)園林,2013,29(8):83-85.

[6]鄧輝.卡爾·蘇爾的文化生態(tài)學(xué)理論與實(shí)踐[J].地理研究,2003,22(5):625-634.

[7]崔明昆.文化生態(tài)學(xué)的理論方法與研究[J].云南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2012,44(5):58-64.

[8]何鏜.名山記[M].廣西:廣西師范大學(xué)出版社,2018.

[9]王圻,王思義.三才圖會(huì)[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[10]李潤(rùn)英,陳煥良.山海經(jīng)[M].北京:現(xiàn)代出版社,2012.

[11]裴秀.禹貢[M].北京:北平禹貢學(xué)會(huì),1934.

[12]張濤,武毅,崔隴鵬.本土人居視野下的黃河龍門(mén)文化景觀營(yíng)造研究[J].西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2017,49(5):693-698.

[13]全國(guó)縣志編纂委員會(huì).中國(guó)古代地方志集成[M].江蘇:江蘇古籍出版社出版:1991.

[14]龔崧林,汪堅(jiān).重修洛陽(yáng)縣志(卷十五·藝文)[M].北京:國(guó)學(xué)文獻(xiàn)館,1924.

[15]石潤(rùn)宏.王世懋.閩部疏(版本考)[J].古籍整理研究學(xué)刊,2017(1):32-34.