用截金玻璃 營造自由的“心象風景”

千葉望

截金玻璃藝術家山本茜的工作室距離京都市區不遠,從京都市區到她的工作室僅需1小時車程。這間工作室坐落于山間的一塊平地上,遠遠看去,就像一座工廠靜默在山間。走進工作室,室內陳列著熔化玻璃的窯和幾臺大型研磨機。這就是山本茜的“工廠”,只不過,這間工廠里操作機器的只有山本茜一人。但這種孤獨,讓她更能靜下心來尋找靈感和創作。

截金原本是一種使佛像和佛畫更加莊嚴的裝飾技法。隨著泥金等手法的發展,截金的技法在佛教美術中一度衰落,后來漸漸往裝飾方向轉變,用來裝飾精密的紋樣、茶具和木制工藝品。

山本茜第一次接觸到截金是在少女時代,當時還在京都市立藝術大學美術學部學習水墨畫的她,就被截金工藝所散發出來的美徹底震撼了,深深陶醉于截金世界中。其實,這跟后來中田英壽看到她的截金玻璃藝術品時很相似。“第一次在展覽上看到這些作品時,就被截金玻璃的纖細藝術特質所吸引。這是工藝嗎?是藝術作品嗎?這是難以想象的絕對的美。”后來,在《重新發現日本》一書中,中田英壽如此說到當時的情景。“在看到作品的那一瞬,就想著無論如何都要去工作室拜訪。”

也是從那時起,山本茜開始自學截金,然后于2000年師從截金國寶級人物江里佐代子,其后又進入富山玻璃造型研究所造型科繼續深造。隨著時間的推移,已經有著10多年截金經歷的山本逐漸意識到:關于裝飾截金技術的學習到達極限后,下一步該走向哪里?

“相較能夠自由表達內心的繪畫,截金顯得非常不自由。”山本茜希望能制作出以截金為主角的作品,“要是能把截金置于玻璃中,使其宛如懸浮在空中的話,就可以自由充分地將截金之美表現出來。”正是基于這樣的想法,山本茜進行了大量探索試驗。制作一件截金玻璃工藝品,山本茜首先要做的事情是“構思”——雖然只有兩個字,但真正要得到自己想要的東西,還是一件比較難的事情。完成構思后,再畫草圖,隨后山本茜先將幾片金箔和鉑金燒至一定厚度,將其放在鑲有鹿皮的袋子上,用竹刀切成細長絲狀、三角形或花瓣形等形狀的美麗細金片;之后,再用雙手拿著細筆,巧妙地將切下的金片貼到玻璃上;最后,當金片與玻璃徹底融合后,截金才宛如懸浮在空中的藝術品一樣呈現出來。

在整個制作過程中,“金片與玻璃融合”可說是一件截金玻璃作品成敗的關鍵。山本茜因為有在玻璃造型研究所學習的經驗,她成功地用“融化”技術做成了數層截金混合玻璃塊。但是,對于把玻璃從窯里拿出來時是否會成功,每次她都惴惴不安。有時玻璃里面會有氣泡,會導致好不容易成型的截金壞掉,或者停電讓爐內的溫度急劇下降從而斷裂。經過這兩步后,才進入徹底的打磨階段,用幾張研磨機研磨,隨著砂紙越來越細,光彩奪目的截金工藝品才逐漸顯山露水。

在自然光線下,凝視山本茜的作品,人們能看到幾層重疊的玻璃上閃爍著纖細的花紋圖案,而換個角度看,又會看到不一樣的風景。

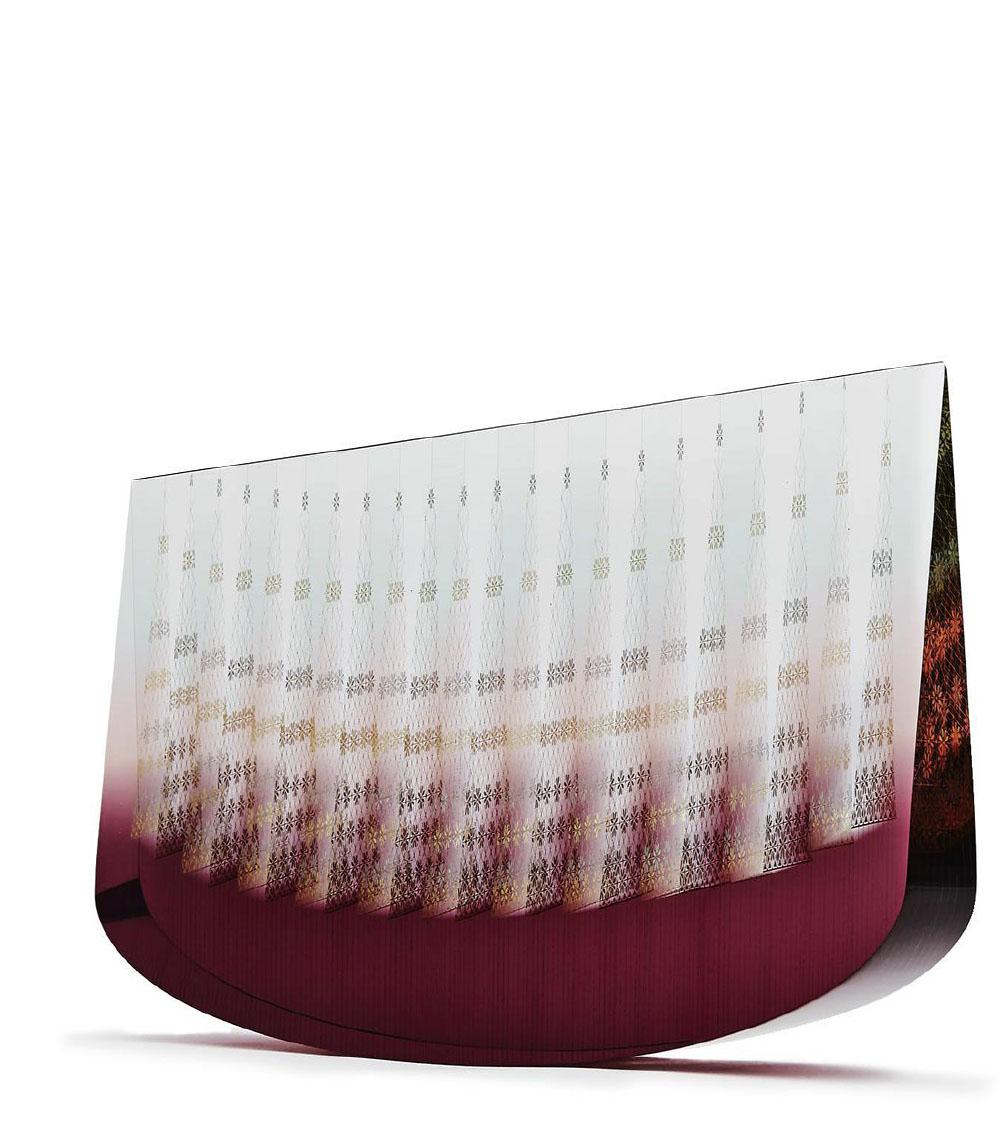

她曾制作過一件名為“第十帖‘賢術余話(離別的梳子)”的作品,令人印象深刻。從正面看,它呈現出梳子的形狀——寬面呈現深葡萄色,隨著截面漸漸收窄,漸變為黃昏時淺藍色的條紋,從而表現出梳子的梳齒。而稍微改變一下角度,才能看到每一根梳齒都做了細密的截金,其光輝閃耀在尖端,宛如平安時代貴婦身上纏繞的絲綢。據山本茜講,這種顏色是光源氏的戀人六條御息所的女兒齋宮在前往伊勢之前,最后一次看到京都晚霞的顏色。這也是山本茜從伊勢回到京都的途中,看到晚霞后構思出來的作品。

在山本茜的眾多作品中,這樣的故事很多。因此,當這樣的藝術呈現形式出現在展覽上時,總能成為觀眾的焦點。因為在這些圖案里,不僅看到了精湛的工藝,還看到了作者很有層次和深度的表達。

而且,因為每一件作品都需要耗費幾年時間來制作,且無法復制,所以山本茜從不接受預訂。而收藏家和愛好者也只能在展覽上才能看到或購買到,而這也讓她每次出現都能成為展覽會場最受關注的藝術家。

山本茜的很多作品都來自她非常喜歡的一部小說《源氏物語》,包括前面提到的“光源氏”。因為工作室位于山野間,她更能深切體會到《源氏物語》中描繪的四季循環,感受到風的呼嘯、樹木的搖曳,以及初夏飛舞的螢火蟲、互鳴的秋鹿、清脆的蟲鳴和皎潔月光下的一切。

“來到這里,才知道有‘真正的黑暗,一種即將被吸入的黑暗,這讓我更加感激月夜的明亮。”在這里山本也能更深刻地理解從少女時代就開始喜歡的《源氏物語》的世界,因此更希望用截金玻璃早日呈現《源氏物語》全書的54帖。“我想把腦海中浮現的想法完完全全地呈現出來,草圖都已經全部做好了。我想在死之前完成54帖,目前已經完成了20帖。”