基于智能疾病管理系統(SSDM)對RA患者疾病管理的相關性研究

彭曉,榮曉鳳

(重慶醫科大學附屬第一醫院,重慶 400016)

0 引言

類風濕關節炎(rheumatoid arthritis,RA)是一種系統性自身免疫性疾病[1]。若無及時的診斷及治療,RA晚期常導致關節畸形、甚至殘疾。近幾年關注達標治療的概念,其中不僅包括改善患者的臨床癥狀,控制疾病活動程度,還包括減慢影像學進展,保障關節功能,提高患者的生存質量。然而,我國RA患者數量遠遠大于風濕病學專家,大部分患者不能得到系統的、有效的治療。且部分患者僅追求近期鎮痛目標,依賴激素及止痛藥物治療,依從性差,門診就診時往往處于中度到重度疾病活動期。智能疾病管理系統(Smart System of Disease Management,SSDM)是一款用于RA患者自我管理的手機軟件。本研究主要利用SSDM使RA患者進行多次評估疾病活動程度、軀體功能等,從中發現使用SSDM對RA患者慢病管理的作用。

1 資料與方法

1.1 入組標準

1.1.1 納入標準

所有患者均符合1987年美國風濕病學會(ACR)或2010年ACR和歐洲抗風濕病聯盟(EULAR)RA分類診斷標準[2],診斷RA明確,患者本人或家屬能正確使用智能手機錄入個人資料。

1.1.2 排除標準

(1)有精神疾病、溝通障礙和意識障礙的患者;(2)合并心、腦、肝、腎以及血液等臟器嚴重損害及腫瘤的患者;(3)不能使用智能手機的患者;(4)數據評分記錄不全者。

1.1.3 一般資料

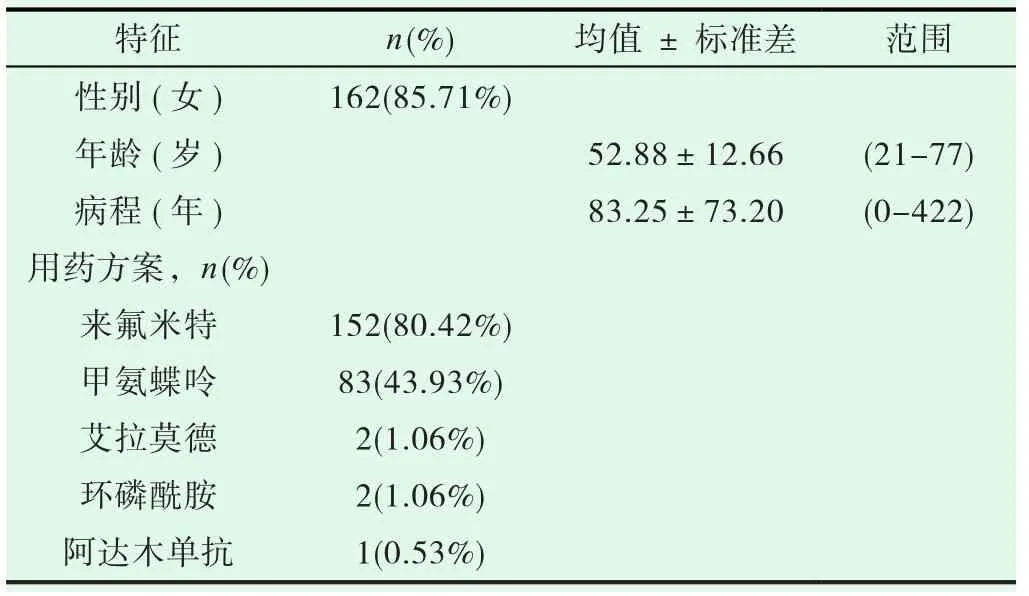

從2017年1月1日至2020年2月29日來自重慶醫科大學附屬第一醫院中西醫結合科門診隨訪超過24個月通過SSDM共有189名RA患者在基線時完成晨僵時間、DAS28、HAQ、SDAI、CDAI評估量表,其中只有60名RA患者完成兩次上所有的評估量表,有20個人完成3次以上評估,評估間隔時間1-3個月。189例RA患者(男性27人,女性162人),平均年齡為(52.88+12.66)歲(21-77歲),平均病程為(83.25+73.20)天(0-422天),女性占89.86%,89%的患者應用單用或兩種以上傳統DMARDS藥物(見表1)。

表1 RA 患者一般資料和用藥情況(n=189)

1.2 方法

患者下載并注冊風濕專家軟件,并由醫生助理或研究生培訓患者掌握使用軟件進行輸入個人信息(包括性別、年齡、病程、疾病名稱)、關節腫脹疼痛數、關節晨僵時間及其他伴隨癥狀和治療藥物、實驗室檢查結果,手機軟件自動完成以下多個量表的評估。

1.3 觀察指標

(1)疾病活動度評分(DAS28評分)[3]:患者根據軟件所示的雙肩、肘、腕、膝和近指、掌指關節共28個關節,輸入壓痛關節計數(tender joints count,TJC)、腫脹關節計數(swollen joints count,SIC)、紅細胞沉降率 (ESR)、C 反應蛋白 (CRP),患者基于100mm的視覺模擬尺(visual analogue scale,VAS),對自己病情進行評估,得到患者自我總體評估值(patient’s global visual analogue scale,PGV),醫師對患者病情的評估 (physician’s global visual analogue scale,PhGV).其中 DAS28<2.6為緩解,2.6≤DAS28<3.2低疾病活動度,3.2≤DAS28≤5.1中疾病活動度,DAS28>5.1高疾病活動度。

(2)臨床的疾病活動指數(Clinical disease activity index,CDAI)[4]=TJC+SJC+PGV+PhGV,其中CDAI<2.8為緩解,2.8≤CDAI<10.0輕度疾病活動度,10.0≤CDAI≤22.0中度疾病活動度,CDAI>22.0高度疾病活動度。

(3)簡化的疾病活動指數(Simplified disease activity index,SDAI)[5]=TJC+SJC+PGV+PhGV+CRP,其中 SDAI<3.3 為緩解,3.3≤SDA<11.輕度疾病活動度,11.0≤SDA≤26.0中度疾病活動度,SDA>26.0高度疾病活動度。

(4)軀體功能評估:采用斯坦福健康評估問卷(HAQ)[6]進行評估,評分越低,軀體功能越好。

(5)根據患者評估次數分為基線時、第二次評估、第三次評估。

1.4 統計學方法

采用SPSS 24.0統計軟件進行統計分析。患者一般資料的計量資料以表示,計數資料以百分位數表示。對基線、第二次評估、第三次評估差異采用Friedman、Cochran’s Q檢驗。以P<0.05為用統計學意義。

2 結果

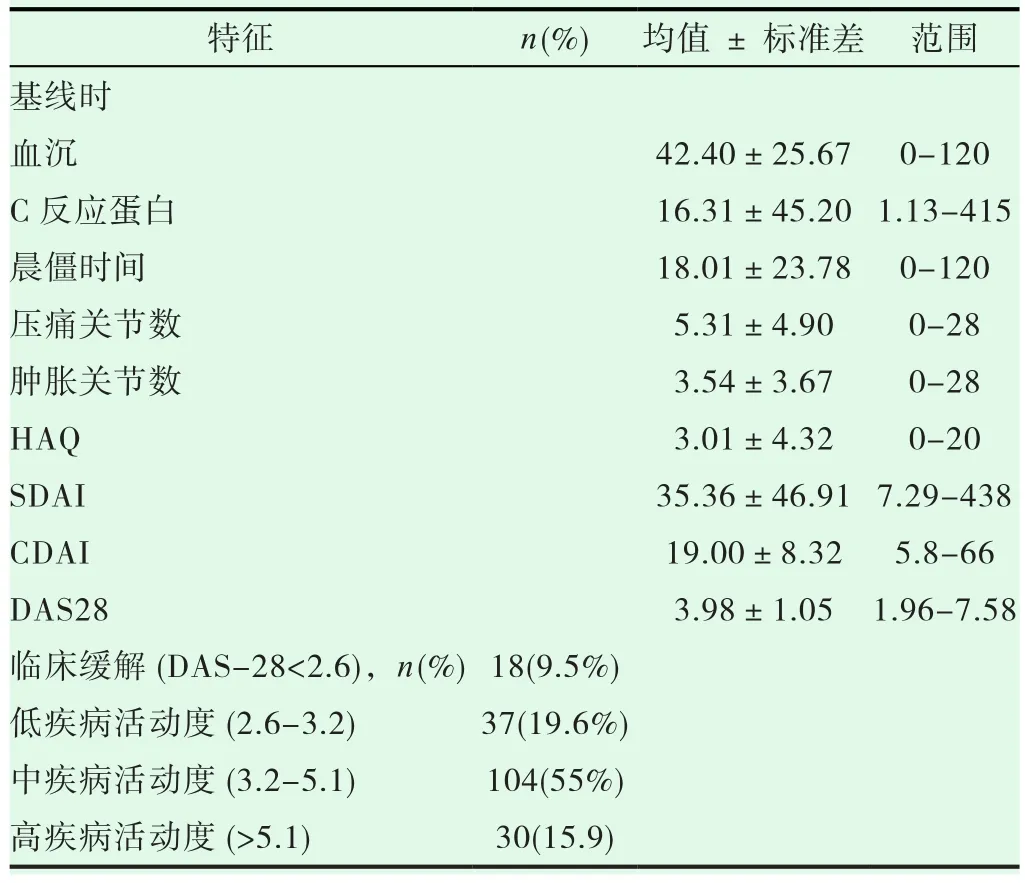

2.1 基線期類風濕關節炎疾病活動情況

DAS28均值為3.98±1.05,達到緩解的有18人(9.5%),低疾病活動度37人(19.6%),中疾病活動度104人(55%),高疾病活動度30人(15.9%),關節腫脹數、關節壓痛數、血沉、C反應蛋白、HAQ、患者自我評估值、晨僵時間、SDAI、CDAI等詳細情況(見表2)。

表2 基線期RA患者疾病活動情況

圖2 第二次評估SDAI與基線時對比

圖3 CDAI基線與第二次評估對比

圖4 晨僵時間基線與第二次評估對比

2.2 第二次評估后RA患者疾病活動指標與基線期對比

第二次評估后患者壓痛關節數(Z=-4.846),腫脹關節數(Z=-4.659),晨僵時間 (Z=-5.206),血沉 (Z=-3.763),C 反應蛋白 (Z=-3.642),DAS28(Z=-5.725),HAQ(Z=-2.986),SDAI(Z=-2.347)、CDAI(Z=-3.371)均明顯改善 (P<0.01,見圖1-4、表3)。

表3 第二次評估后RA患者疾病活動指標與基線期相比

圖1 DAS28第二次評估與基線對比

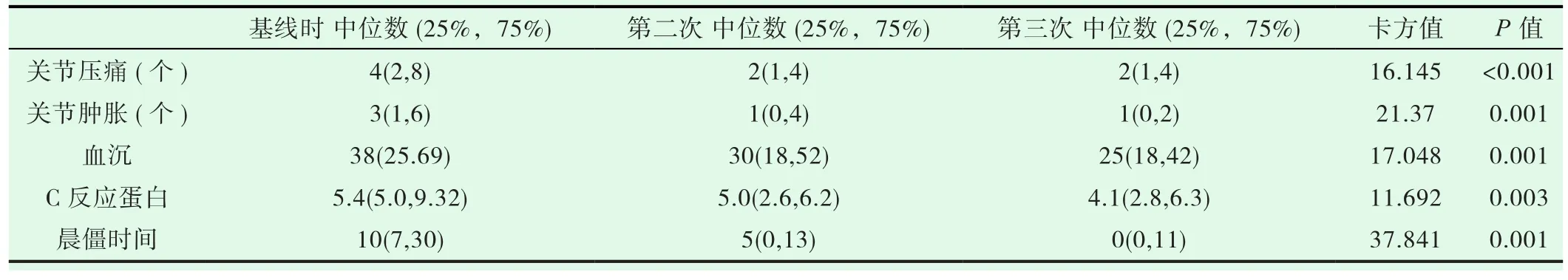

2.3 第二次、第三次評估后的疾病活動度與基線期對比

采用Friedman檢驗分析RA患者在基線期、第一次評估、第二次評估時關節壓痛數有明顯差異,兩兩比較顯示第二次評估后關節壓痛數與基線期有明顯差異,第三次評估后關節壓痛數與基線期有明顯差異;在基線期、第二次評估、第三次評估時關節腫脹數有明顯差異,兩兩比較示第二次評估后關節腫脹數與基線期有明顯差異,第三次評估后關節腫脹數與基線期有明顯差異;在基線期、第二次評估、第三次評估時C反應蛋白有明顯差異,兩兩比較示第二次評估后C反應蛋白與基線期有明顯差異;在基線時、第一次評估、第二次評估時血沉有明顯差異,兩兩比較示第二次評估后血沉與基線期有明顯差異,第三次評估后血沉與基線期有明顯差異;在基線時、第一次評估、第二次評估時晨僵時間有明顯差異,兩兩比較示第二次、第三次評估后晨僵時間分別與基線期有明顯差異(P<0.05,見表4)。第二次、第三次評估后HAQ、SDAI分數與CDAI分數與基線比較不具有統計學意義(P>0.05)。

表4 基線和第二次、第三次評估疾病活動指標對比

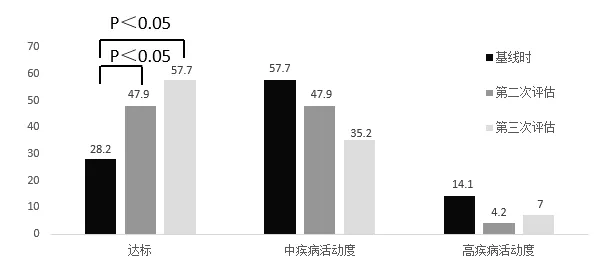

2.9 基線、第一次、第二次評估后達標率的對比

采用Cochran Q檢驗分析RA患者經SSDM疾病管理后各指標的緩解情況。結果顯示,第二次評估、第三次評估與基線期達標率有明顯提高(P<0.05)。第二次與基線期達標率有明顯提高(P<0.05),但第三次與第二次評估無明顯變化,見圖5。

圖5 基線期、第二次、第三次評估后達標率比

3 討論

類風濕關節炎是一種遷延難愈的慢性自身免疫性疾病,病程較長,若無早期干預,隨著疾病的進展,最終會導致關節畸形、功能喪失,甚至殘疾等結局,給患者的生理和心理都帶來極大的影響。目前處于互聯網時代,網上信息繁多雜亂,患者對于自身疾病的不了解,患者常單純以是否疼痛為目標,自行調整用藥方案甚至停藥,導致疾病控制欠佳。且類風濕關節炎需要長期的治療干預,患者在住院期間由于醫護人員的監督與指導,有良好的就醫行為,但出院后由于缺乏正確的自我康復護理方法及有效的監督,常導致治療效果較差。

達標治療的目標是達到低疾病活動度或緩解,改善預后的關鍵在于早期的診斷、及時的治療,教育及指導患者正確、規范地用藥對于早期治療的效果重要程度毋庸置疑,慢病管理(Chronic disease management,CDM)的及時介入能幫助患者正確面對疾病,及早采取延緩病情的健康行為[7]。RA慢病管理的目標是提高患者的自我管理能力[8],自我管理(Self-management,SM)越來越多地被認為是慢性病管理中不可或缺的一部分[9]。自我管理干預(Self-management interventions,SMI)是以患者為中心,以行動為導向[10,11]。通過賦予患者自我管理的能力,來增強患者對于疾病治療的參與感[12]。對于疾病的更多的了解與認知不僅增強了患者對疾病的控制感[13],還有利于患者采取有利于健康的行為,有了更好的行為和認知來管理自身的疾病,提高了患者的自我效能水平[14,15]。

隨著進入互聯網時代,信息化技術逐漸融入臨床診療工作[16-17],智能疾病管理系統(SSDM)是一款用于慢性疾病遠程管理的應用軟件,可實現對患者健康狀況進行遠程動態評估,醫生以有無藥物副作用、患者疾病活動度及實驗室檢查結果等為依據調整治療方案,并且可以加強患者管理,通過在線問答、健康宣教、用藥指導、行為指導等遠程管理模式[18]。

本研究通過SSDM總結分析發現,通過SSDM進行第二次、第三次評估后,與基線時相比,患者壓痛關節數、腫脹關節數、晨僵時間、血沉、C反應蛋白、DAS28、HAQ、SDAI(Z=-2.347,P=0.019)、CDAI均較基線時明顯緩解,達標率與基線時相比也明顯提高,遠高于我國平均達標率。說明通過SSDM這種網絡方便快捷的慢病管理方式對于提高患者的疾病緩解率有重要作用,進而可以有效改善疾病的預后,減少了疾病致殘率。智能疾病管理系統(SSDM)能有效規范RA患者的就醫行為,提高了患者的依從性,降低了脫診率,可以達到改善病情和提高患者生存質量的目的,患者由原來被動接受變為主動參與,形成認知-管理-獲益交流的良性循環[19,20]。本研究中,第二次評估與第三次評估后疾病活動的各項指標差異無統計學意義,這可能是因為第二次評估時達標率達到飽和,因此第三次評估后疾病緩解率提高不明顯,也可能與評估次數較少有關。既往研究發現,評估次數越多,達標率越高,與未達標患者相比,達標患者進行了更多的自我評估[21],通過SSDM進行更多自我評估的患者復發率較低,T2T維持率和達標率較高,達標率與評估次數呈正相關[22]。信息化手段的慢病管理模式需要患者反復進行自我評估,最終才能達到達標治療的目標,通過積極的自我管理減少疾病的反復,因此需要臨床醫生在治療過程中對患者反復進行宣教,讓患者認識到通過有效的自我管理可以積極參與到疾病治療中。在實際臨床工作中,通過SSDM根據患者的病情狀況調整患者的治療措施,同時幫助患者建立其慢病管理模式,減輕患者痛苦,提高生活質量[23]。

智能疾病管理系統(SSDM)是一種新型的信息化慢病管理模式,患者在醫生的培訓后可以對DAS28、HAQ、SDAI、CDAI進行多次評估。患者通過對疾病活動、軀體功能的評估,可以幫助患者更好的認識自身的病情,更積極的配合醫生治療,更好更快的實現達標治療的目標。