緩釋氮肥減量配施對不同品種大麥產量的影響

金 鑫,李長亞,王春吉,楊 力*,郭 紅,王文彬

(1.鹽城市糧油作物技術指導站,江蘇鹽城224002;2.鹽城市鹽都區農業科學研究所,江蘇鹽城224002)

緩釋肥通過延長或控制養分釋放期,使土壤養分供應與作物營養需求相一致,實現氮素長效供應管理,可有效提高土壤養分含量,具有肥效期長且穩定、肥料利用率高的特點。在當前低碳經濟時代,大規模應用緩釋肥可作為實現節肥減藥生產的重要途徑之一。大麥作為江蘇沿海地區的夏糧作物,具有生長期短、成熟早、耐鹽堿、耐瘠薄等特點,近年來隨著需求增加和多用途開發力度加大,大麥產業在鹽城發展勢頭良好[1-2]。在栽培技術上,關于緩釋肥對水稻、小麥等糧食作物產量的影響已有報道[3],但在大麥栽培上相應的研究較少。本試驗通過開展緩釋氮肥減量配施對3個大麥品種莖蘗動態、產量及其構成因素影響的研究,以期為江蘇地區大麥生產上緩釋肥應用提供依據。

1 材料與方法

1.1 供試材料

供試肥料:緩釋肥選用漢楓緩釋肥料(江蘇)有限公司生產的硫包膜摻混肥(sulfur coated urea,SCU),其N、P2O5、K2O質量比為13∶6∶6;普通尿素(N質量分數為46.3%);磷肥為過磷酸鈣(P2O5質量分數為12.5%);鉀肥為氯化鉀(K2O質量分數為57%)。

供試品種:揚農啤7號,由揚州大學大麥研究所提供;蘇啤8號、蘇啤11號,由江蘇沿海地區農業科學研究所大麥研究室提供。供試品種均為啤用二棱大麥。

1.2 試驗地點

本試驗于江蘇省現代農業(稻麥)科技綜合示范基地(鹽都)內進行,地處鹽都區龍岡鎮北首(120.041°E、33.356°N)。光照和通風條件均好,溝渠配備齊全,田間排灌方便。試驗地土壤呈黏性,肥力中等偏上,地力均勻,前茬為小麥。土壤pH值6.5~7.5,有機質質量分數28.6 g/kg,全氮質量分數1.67 g/kg,速效磷質量分數23.4 mg/kg,速效鉀質量分數220 mg/kg。

1.3 試驗設計

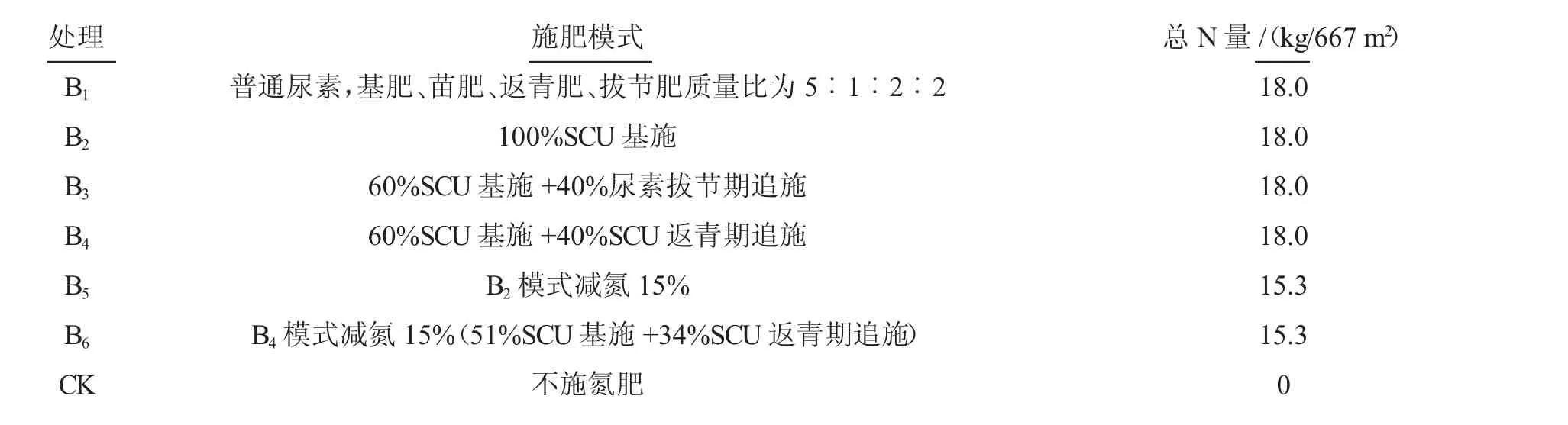

試驗采用品種(A)和緩釋肥減量配施(B)二因素裂區設計,主區為品種處理,選用鹽城地區生產上應用較廣的揚農啤7號、蘇啤8號和蘇啤11號3個品種;副區為緩釋氮肥減量配施處理,以純氮用量18.0 kg/667 m2為100%,根據緩釋復混肥和尿素各自不同的養分釋放特性,以節本、增效或減氮等為不同的核心目標,設計相應7個施肥模式(表1)。合計21個處理,每個處理設3次重復,共63個小區,每個小區面積為30 m2。播種時間為2020年11月4日,采用人工均勻條播,用種量為12.5 kg/667 m2。其他管理措施同當地高產栽培管理。出苗后選出相對均勻地段定苗,確保不同處理的基本苗一致。

表1 緩釋肥減量配施設置

1.4 調查與記載項目

1.4.1 莖蘗數。大麥3葉期,每個小區選擇代表性田塊定點1 m,越冬前(12月25日前后)、拔節期、孕穗期、開花期、成熟期考察莖蘗動態。

1.4.2 產量結構調查與測產。取標定區內2 m2的大麥,分別調查有效穗;連續取樣50~100個麥穗考種,調查穗部性狀及結實粒數;成熟期割方(2 m2左右)計產,并計數取樣稱得千粒質量。

1.5 數據處理

采用Excel 2007、SPSS 21.0軟件進行數據分析,采用Duncan新復極差法進行差異顯著性檢驗(α=0.05)。

2 結果與分析

2.1 不同緩釋氮肥減量配施對大麥莖蘗動態的影響

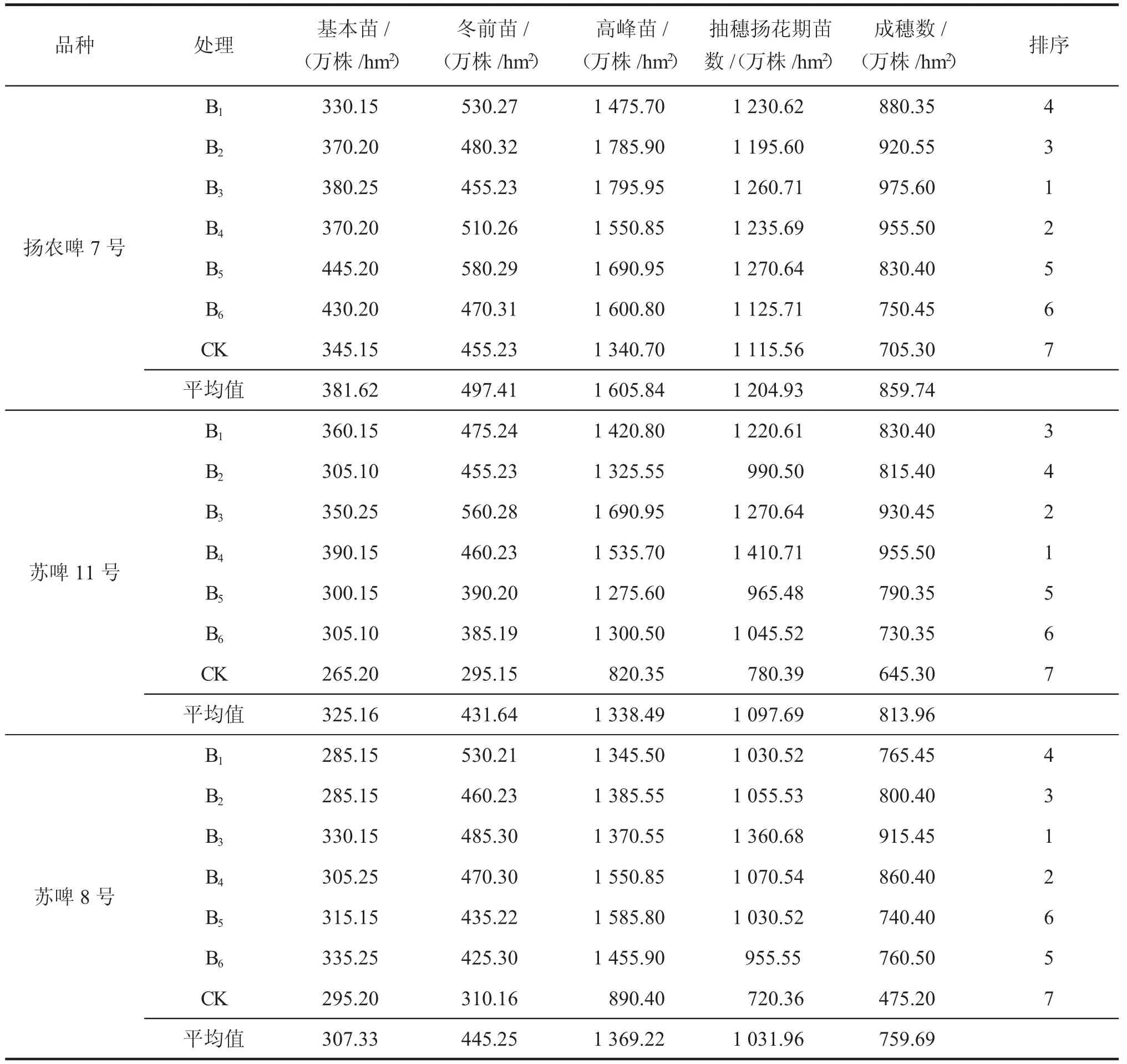

從表2可知,各處理基本苗差距不大。蘇啤8號的普通尿素B1處理冬前苗最高,蘇啤11號和揚農啤7號的B1處理冬前苗均為第2高,各處理高峰苗趨勢差異并不明顯。成穗數表現出較強趨勢,其中B3和B4處理的成穗數高于其余處理,可能是因為施用緩釋肥提高了肥效,促進了生長。B5和B6處理均減氮15%,表現為抽穗揚花期苗數(除揚農啤7號B5外)和成穗數上均低于B3和B4,不施氮肥(CK)處理的莖蘗數和成穗數均為最低;普通尿素B1處理的穗數處于中間水平,略高于B5、B6處理,與B2處理相差不大。

表2 不同緩釋氮肥減量配施處理下大麥莖蘗動態

不同品種間比較發現,揚農啤7號分蘗性較強,在各時期的苗數均高于蘇啤11號和蘇啤8號;蘇啤11號和蘇啤8號2個品種分蘗性相當,在穗數上并沒有明顯差異。

2.2 不同緩釋氮肥減量配施處理對大麥產量及其構成的影響

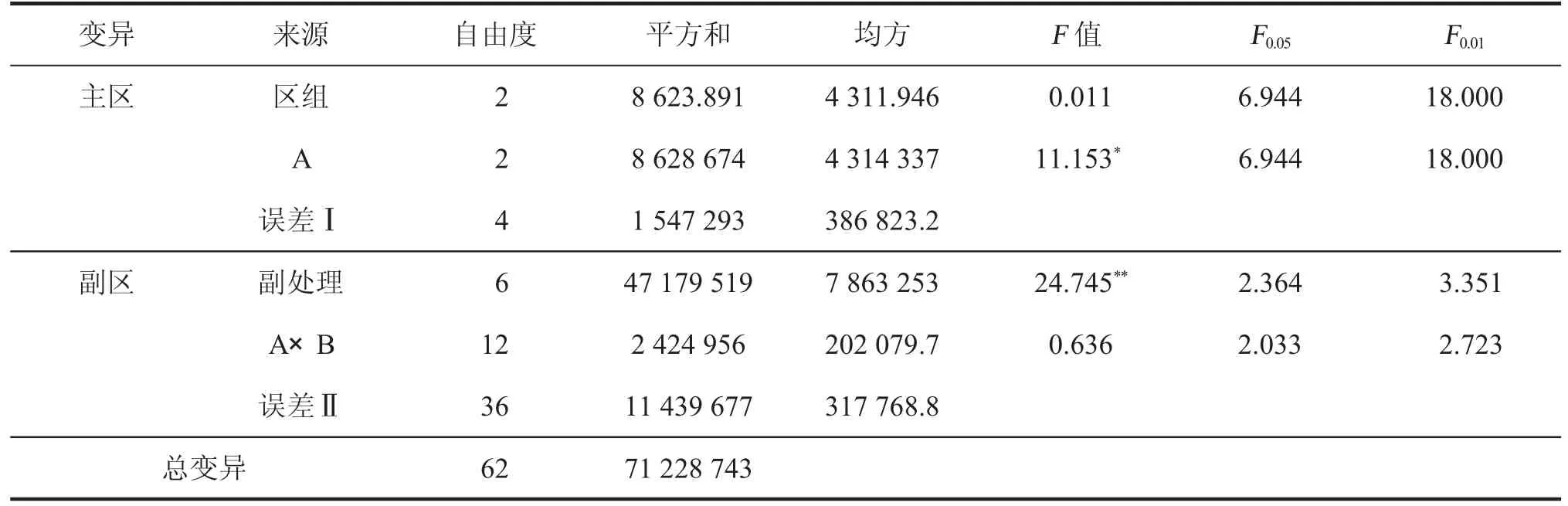

對實收產量進行方差分析(表3)發現,主處理品種間大麥產量差異具有統計學意義(P<0.05),副處理間大麥產量差異具高度統計學意義,但主副處理間無顯著交互作用。

表3 不同緩釋氮肥減量配施處理下大麥實收產量方差分析表

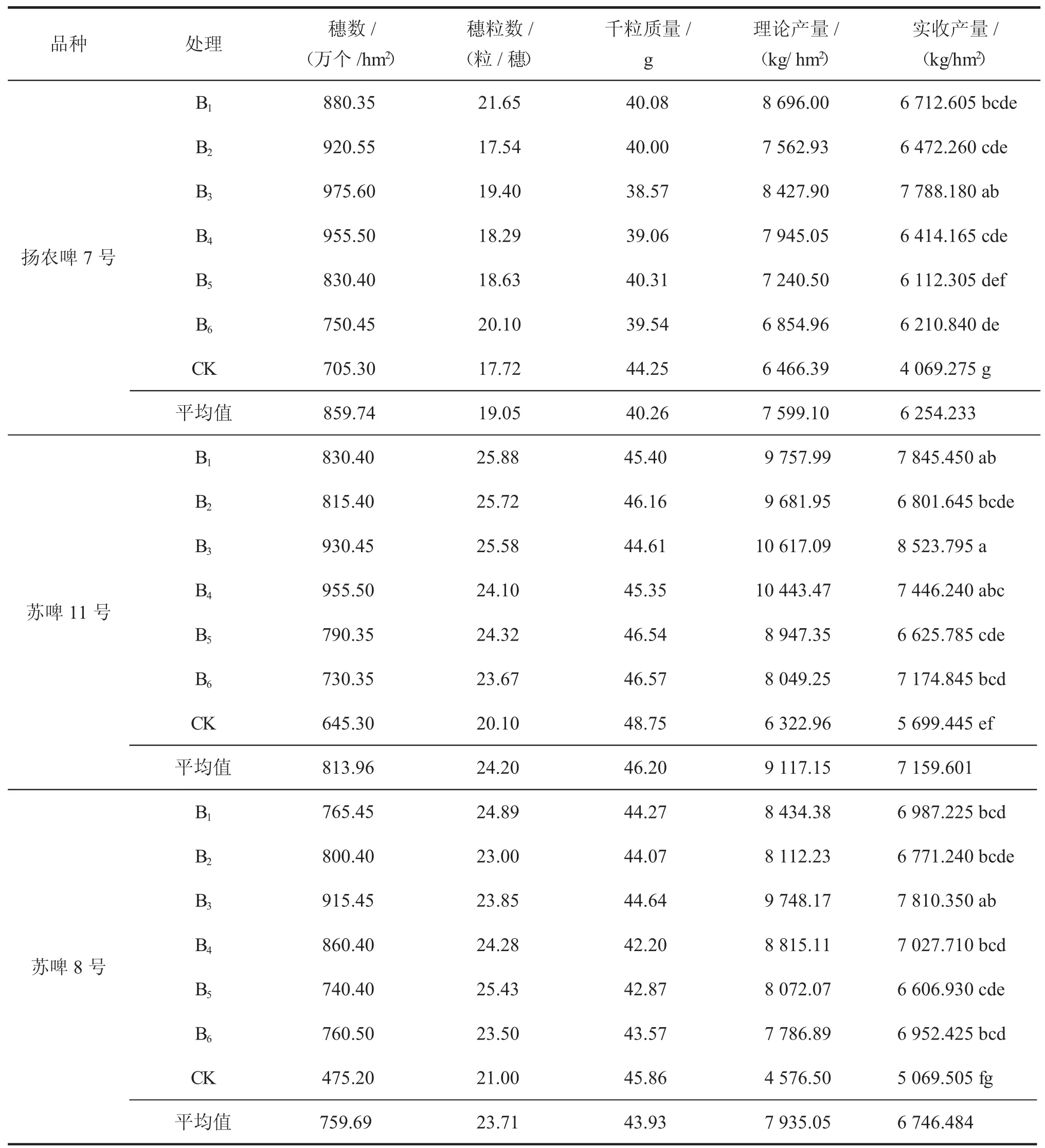

由表4可知,不同品種大麥的穗粒數差距較大,揚農啤7號最低,變化幅度在17.54~21.65粒/穗,蘇啤11號在20.10~25.88粒/穗,蘇啤8號在21.00~25.43粒/穗,趨勢表現為蘇啤11號>蘇啤8號>揚農啤7號,與穗數的趨勢正好相反。不同肥料處理之間穗粒數表現出一定趨勢,以B1處理較高,B2和B6處理較低,蘇啤8號和蘇啤11號的CK處理均最低,僅揚農啤7號的B2處理比CK略低。

表4 不同緩釋氮肥減量配施處理下大麥產量及其構成

不同品種大麥千粒質量差距也比較大,表現趨勢與穗粒數一致,為蘇啤11號>蘇啤8號>揚農啤7號,蘇啤11號平均千粒質量達到46.20 g,最低的揚農啤7號僅為40.26 g。不同肥料處理之間,均以CK千粒質量最高,揚農啤7號和蘇啤8號各緩釋肥處理中,均為B3和B4處理千粒質量較低,B1處理的千粒質量也均保持在較高水平。

不同品種理論產量表現為蘇啤11號>蘇啤8號>揚農啤7號,不同處理中以B3、B4和B1處理產量較高,B6和CK處理產量較低,表明減肥處理一定程度上有減產影響。各品種實收產量水平為蘇啤11號>蘇啤8號>揚農啤7號,與理論產量趨勢基本一致,其中以蘇啤11號、B3處理的實收產量最高,達8 523.795 kg/hm2。通過對產量構成因素分析可以發現,蘇啤11號穗數、穗粒數和千粒質量均較高,屬于各因素均衡高產;產量最低的處理為揚農啤7號的CK,僅為4 069.275 kg/hm2。

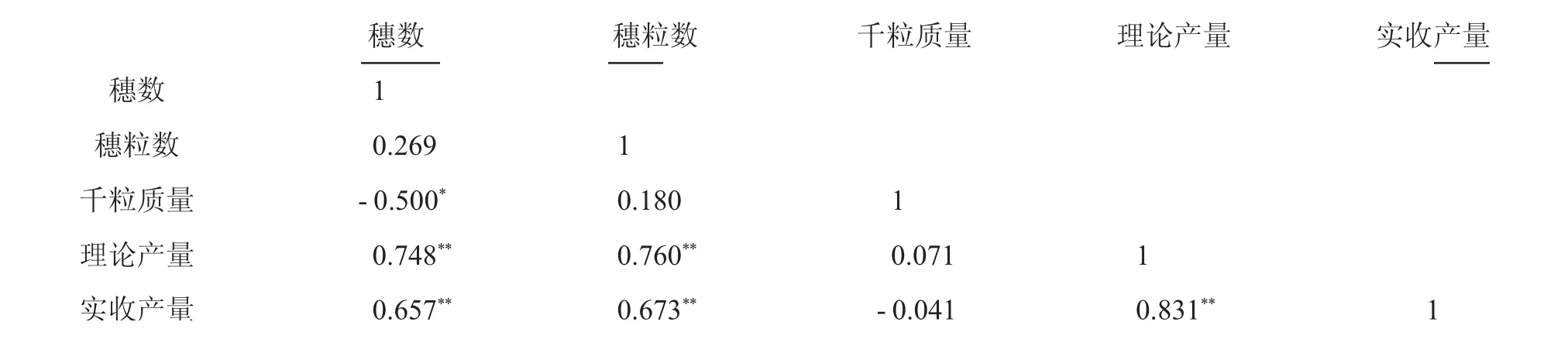

2.3 不同處理產量及其構成因素相關性分析

由表5可知,實收產量與理論產量、穗數、穗粒數均極顯著相關,其中與理論產量相關性最高,達到0.831;理論產量與穗數、穗粒數呈極顯著相關;穗數和千粒質量顯著負相關。由此可以初步判斷,B3處理盡管千粒質量可能偏低,但穗數、穗粒數若較高,最終也可獲得較高的實收產量;B4處理表現與B3相似,但實收產量均低于B3,其中揚農啤7號2處理還具顯著統計學意義(P<0.05);而CK處理各品種穗數最少,盡管千粒質量相對較高,但實收產量仍最低。

表5 不同處理產量及其構成相關性分析表

3 討論與結論

本試驗中供試的3個品種均為適宜鹽城種植的優質高產大麥品種,播種方式為人工條播,出苗早、苗數充足,最終均取得高產,其中蘇啤11號和蘇啤8號的最高產量更是達到超高產水平。在生產上要想獲得高產,重點要提高穗數和穗粒數,在栽培管理上需要強化播種質量,并且后期要施好穗肥。通過對分蘗數分析發現,揚農啤7號的分蘗性較強,高峰苗數與成穗數都高于蘇啤8號和蘇啤11號,但產量不高,是更適合作為苗粉和青貯的品種;蘇啤11號和蘇啤8號產量潛力大,是適合作為籽粒收獲的品種。

馬泉等研究發現,30%樹脂包膜緩釋肥與30%尿素基施、20%樹脂包膜緩釋肥與20%尿素返青期追施的施肥模式有利于構建適宜群體,協調產量構成因素,提高稻茬冬小麥產量和氮肥利用率[4]。本試驗中,與常規100%尿素處理相比,100%SCU全基施處理3個品種大麥的產量略有降低,60%SCU基施+40%尿素拔節期追施和60%SCU基施+40%SCU返青期追施處理雖然肥料用量未增加,但提高了后期氮肥供應,總體表現為穗粒數和千粒質量增加,尤其前者大麥產量顯著提高,以蘇啤11號為最大;減肥15%處理降低了總氮量,大麥產量有所降低,以85%SCU全基施處理降低較為顯著。

王海月等認為,緩釋氮肥與常規氮肥作為基肥施用,常規氮肥作為追肥在倒4葉施用能顯著提高機插雜交秈稻有效莖蘗數,促進結實期莖鞘、葉片中的營養物質向籽粒轉運,顯著提高了產量[5]。本試驗結果表明,在大麥生長中,一次性基施硫包膜摻混肥后產量略有降低,分基肥和追肥2次施用增產效果較好。生產上為降本增效,可采用60%SCU基施+40%尿素拔節期追施這一模式。