巴赫和謝德林《二十四首前奏曲和賦格》復調技法之比較研究

戈暢/劉奇

一、巴赫與謝德林的生平及其創作簡介

(一)巴赫生平及其音樂創作

巴赫,是巴洛克時期德國著名作曲家、對位大師及管風琴演奏大師,他這一生都在研究和發展其家鄉德國傳統音樂,同時,其音樂吸收了歐洲許多國家音樂風格。巴赫早期,也就是魏瑪時期,巴赫任職管風琴師,創作了大量管風琴作品,包括《管風琴小曲集》和各種前奏曲、托卡塔與賦格等;在其中期,也就是科滕時期,巴赫在科滕宮廷樂隊任指揮,創作了大量世俗器樂作品,如《十二平均律鋼琴曲集》(上卷)等等,都是他在那個時期所作。而在其晚期,也就是萊比錫時期,巴赫創作了大量宗教聲樂作品,如受難樂,圣母贊歌等等。

在其創作手法上,巴赫復調手法深沉而又端莊。巴赫作為復調音樂的大師,他豐富了復調音樂對位技術,巴赫將復調發展到登峰造極的程度,他所著的《音樂的奉獻》和《賦格的藝術》這兩部著作,歸納和總結了自中世紀以來,復調音樂寫作的技術。

(二)謝德林生平及其音樂創作

謝德林1932年12月16日出生于莫斯科城,他于1950年考入了莫斯科音樂學院,學習鋼琴和作曲,當時,他為鋼琴和管弦樂隊而創作的《第一鋼琴協奏曲》就運用了大量俄羅斯當地民歌素材,可以體現出他對家鄉的熱愛,其作品大獲好評。謝德林1955年在莫斯科音樂學院繼續學習時創作的《第一交響曲》開始逐漸運用現代作曲技法進行寫作。謝德林早期作有歌劇、管弦樂曲等。中期,他開始嘗試運用許多現代作曲技法,他開始大膽嘗試多種多樣的體裁風格創作,如芭蕾舞劇、鋼琴協奏曲、和清唱劇等等。而后他于1963年到1970年間創作了復調作品《二十四首前奏曲與賦格》,這部作品不但融合了俄羅斯民族音樂,而且吸收了現代作曲手法,既沒打破傳統又推陳出新,他一定程度上改變了人們傳統意義上對“賦格”的刻板印象。

謝德林熱愛復調寫作,這與他對J.S巴赫的崇敬與受其影響之深遠是分不開的。在創作技法上,謝德林一方面時時探尋著新的復調寫作方向,將現代作曲技法,如十二音序列以及主調織體運用和形態各異的對位技法至其賦格作品中,體現了其在傳統框架下的創新,而另一方面,他又在創作中不斷地探尋著俄羅斯民間音樂的本源,他的作品既具有強烈民族性,又體現出了謝德林對于俄羅斯這片土地的熱愛之情。

二、巴赫和謝德林《二十四首前奏曲和賦格》復調技法之比較

(一)調性布局

巴赫的復調作品浩如煙海,巴赫復調音樂更是成為巴洛克時期音樂的頂峰,成為后世西方復調音樂作曲家們的致敬的偉人,同時他將巴洛克時期復調體裁發展到了前所未有的高度。

1、巴赫《十二平均律鋼琴曲集》調性布局

巴赫的《十二平均律鋼琴曲集》被后人譽為《舊約全書》。該曲集分為上下兩冊,各24首,上下兩冊調性布局完全相同,涵蓋七升七降的24個大小調,按照同主音大小調上行半音為順序,從C大調開始,分別著有同調性的前奏曲與賦格。幾乎完全以大小調體系為主宰,偶爾有出現中古調性的影子,但嚴格意義上與中古調性的音樂風格又判然不同。

2、謝德林《二十四首前奏曲和賦格》調性布局

謝德林的《二十四首前奏曲和賦格》廣泛運用了現代作曲技法和二十世紀音樂思維,并且難得的是還將俄羅斯民族民間音樂與現代音樂技法緊密結合,使這部作品成為繼巴赫后復調音樂的傳承作品之一。

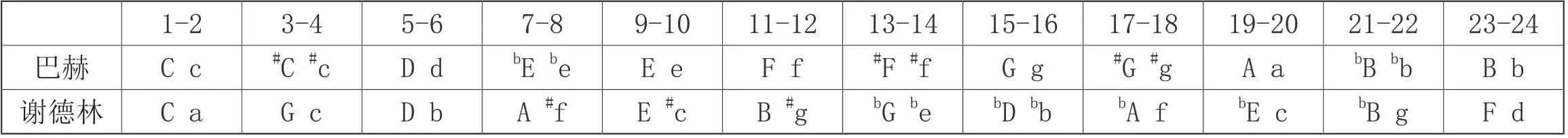

在全書整體調性布局方面,謝德林的《二十四首前奏曲和賦格》一方面與巴赫的《十二平均律鋼琴曲集》有著部分共同之處,即傳承,也就是二者都是將24個大小調依照其特定的順序,并且整部套曲均以C音為基音。他按照上行的五度循環原則,從C大調開始,設置每個大調及其關系小調。其上下冊也不再使用相同的調性布局,而是第一冊包含所有升號調(調號由少到多);第二冊包含所有降號調(調號由多到少),詳見表1。

表1

故由此表可見,謝德林整部作品的整體調性布局首先體現了對于巴赫的傳承,其次也賦予了前奏曲和賦格全新的生命力,體現了時代,特征展現了其獨有魅力。

(二)賦格之比較

1、主題

賦格論證的是具有高度概括性的命題,它以簡練的主要樂思(Theme)體現,出現在主調上的主要樂思謂主題(Subject)①。主題是高度提煉的,以單旋律的形式,簡約又含有明顯特征,能夠體現出全曲的基本形象。

(1)巴赫賦格主題

巴赫的《十二平均律》是其音樂思維的集中體現,而其賦格中所有素材的精煉,所有音樂材料都是來自于主題,每個素材都能發揮到極致,從而提高復調作品的感染力。

巴赫第八首賦格主題音型是兩個半弓型,以第二小節中間的#D音為分界,緩緩而下。拐點#D-#A,#D-#G,均為強起,平衡了兩邊的輕重,故這首賦格是巴赫賦歌曲中最有小節性的重音節奏。

縱觀巴赫賦格曲的主題,巴赫的每一個賦格主題都獨具特色,也有其不同的色彩情感,通常來說,主題的起音通常為主、屬音,巴赫的48首賦格曲中,絕大對數都按照此傳統的調性原則,其賦格共有29首從主音開始,17首從屬音開始,僅有兩首未使用調性主音或屬音為起始音。

巴赫第二冊十三首賦格,為#F大調,巴赫大膽使用其#F大調的導音#E為全曲第一個音,巴赫還將其#E之上加震音記號,將導音強調,這是一個非常獨特又個性化的處理。同時,巴赫確立了賦格主題可以由主要樂思發展而成的思維,同時在主題內部可以有各種用于發展主題的手法。由此可見,巴赫賦格中主題處于全曲之核心地位。

(2)謝德林賦格主題

謝德林的賦格主題中,在傳統賦格的基礎上有極大的發展,甚至一定程度上改變了人們對于主題的傳統觀念,他的有些主題和答題都不太明顯,有的甚至找不到答題。如其NO.20的c小調雙主題四聲部賦格,第一主題的下方謝德林依次使用八個長音符,是其和上方主題形成不協和音程,并且不斷解決,從而推動了主題歌唱性,使其更有動力,大大增強了主題的表現性。

這種發展主題的方式在肖邦的f小調夜曲的15小節中也有所運用,但肖邦只使用了一個長音,而謝德林大膽創新性,將其擴展為連續八個。又如謝德林a小調NO.2的賦格主題,沿用巴赫以傳統大小調為基礎,運用現代作曲技法,用了十二個半音,豐富了其調性中的音高材料,謝德林在主題中用滿了十二個半音,一方面體現了復調音樂線性主導的特征,另一方面創新大膽運用巴洛克時期不常使用的縱向的不協和音程。

2、賦格中間插段的運用之比較

間插是指在中間段及再現段里,主要樂思陳述完畢,和聲上有完滿或不完全完滿的終止,然后接一段多以模仿模進或卡農之類織體構成的段落,起著展開的作用。②

間插段往往會用復對位和模進的技法,特征明顯,常使用較多變音來推進音樂的發展。間插段起到承上啟下的過渡作用,既具有較強動力性,推動樂曲的發展,也常常用于調性的過渡。

(1)巴赫賦格間插段的運用

其中,巴赫賦格中的間插段可以看成是擴大的小尾聲,有一定的承上啟下的過渡作用,用于銜接。

巴赫賦格中的間插段材料大多會采用主題或對題中出現過的材料為基礎,較多以主要樂思的部分加以展開。間插段常使用模進和復對位的方法來發展,另一方面,間插段作為一種調性過渡方法,既可以把間插段本身做上四下五主屬關系的和聲推進,逐漸過渡到新調性。所以,間插段常被用于轉調。

如巴赫BWV847三聲部c小調賦格,其5-6小節為一段模進,作用是調性改變和連接,此間插段規模較小,共進行三次半的不完全模進,和聲關系為d-G、E-bA為上四下五關系,具有較強推動力。

(2)謝德林賦格間插段的運用

謝德林賦格中的間插段往往采用對比復調的手法,并且使用較多的調外變音來豐富自然大小調。謝德林的賦格曲間插段大部分被主題延伸所取代,以增強整首曲子的連貫性。他擅長采用豐富調性細節的表現手法,在主題中加入大量縱向不協調的九度音程,增加戲劇性和表現力,這也謝德林賦格間插段的一個重要特點。

如謝德林NO.2a小調的三聲部賦格曲,間插段的材料來自呈示部的固定對題,中聲部為上行半音階。

(三)巴赫、謝德林賦格之比較分析

我們之所以選擇巴赫BWV861和謝德林的OP.29 NO.2兩首賦格進行整體布局的比較,一是因為這兩首賦格的曲式結構都比較規整,另一方面是因為這兩首賦格都具有較為顯著的時期風格及其個人特色。

1、巴赫BWV861四聲部賦格曲特點

巴赫第一冊第十六首g小調四聲部賦格,從音程方面看,巴赫常使用上四下五的純音程,包含“屬”到“主”的和聲傾向,而下五上四,就是其倒影形態則包含“主”到“屬”或“下屬”到“主”的和聲傾向,比上四下五更柔和一些,傾向性沒那么強。

連續上四度和弦進行所形成的“四度循環”,集中體現于和弦根音上四下五的連環進行,這是巴赫賦格間插段中和聲最突出的特點之一,此和聲所形成的“七和弦連鎖”可以表現為“副屬七和弦連鎖”,可以表現為“減七和弦連鎖”,巴赫表現的十分直率,此類實例的特征占了巴赫平均律中的絕大部分復調作品,在其賦格的間插段中也是表現的十分普遍,成為一種隨處可見的巴赫常用和聲語匯。并且延續至整個古典主義與浪漫主義音樂中,并為作曲家們廣為使用,可見其影響之深遠。

2、謝德林OP.29 NO.2三聲部賦格曲特點

謝德林第一冊第二首a小調全曲為a小調,分為三部分,呈示部1-13小節;中間部14-42小節;結束部43-63小節。主題采用序列音樂的手法,主題由除了開始的a小調屬音E的不重復的十二音音列所組成。并且在主題在三個聲部依次陳述之間沒有間插段。其中比較特別的是在中間部29-32小節,謝德林使用了逆行的手法,對主題進行展開,在此之前,貝多芬Op106的奏鳴曲終曲中也曾使用這樣的主題變形。

在這首賦格中間部的37-43小節的低聲部,謝德林采用了主題的倒影逆行的技法,這種較為靈活的主題變化手法在巴赫的賦格曲中幾乎沒有呈現過。謝德林的第二首賦格曲,在復調技法的使用上進行創新,靈活運用主要樂思的逆行、逆行倒影等變形,結構上也打破了一些傳統賦格的布局。在賦格的主要樂思部分,謝德林多數會采用同一個音的連續反復,這是在巴洛克時期及傳統的賦格主題中不經使用的。

結 語

在巴洛克和前蘇聯的不同的時代背景下,巴赫和謝德林都形成了其獨特的創作風格與理念。文章主要通過對巴赫和謝德林《二十四首前奏曲和賦格》的調式調性、賦格中主題和間插段使用等方面進行分析。以復調技法為主要切入點,試圖探究巴洛克時期復調和20世紀復調的異同點,也試圖研究謝德林對于巴赫的熱愛和崇拜,以及對于蘇聯民族音樂和復調音樂的熱愛,從沿用繼承和推陳出新兩方面進行橫向比較,既體現出了復調音樂的傳承,更體現出一種發展和革新。

筆者經過本文的研究,會有一些主觀的觀念,但希望由巴赫和謝德林《二十四首前奏曲和賦格》兩者對比和分析而產生的感悟,能更好的運用到自己今后的創作和研究中去,二者對比整體體現出了一種復調音樂的傳承、發展和革新,在研究的同時,也希望我國復調音樂在不遠的未來可以更好的傳承和發展。■

注釋:

① 林華.復調音樂簡明教程,第197頁,賦格主題的概念。

② 林華,葉思敏.復調藝術概論[M].上海音樂出版社,2010:215頁,賦格間插段的概念。