居住區室外開敞空間PM2.5、PM10時空分布特征及居民暴露風險評估

姜潤聲

洪 波*

居住區室外開敞空間作為人與自然交流溝通的橋梁,其環境的舒適性、健康性對城鎮人居環境建設至關重要。受居住區建筑布局、綠地布局以及水景設施等因素的影響,其室外環境可能會出現局部惡化的現象,如通風不暢造成局部空間懸浮顆粒污染物富集[1]。在大氣懸浮顆粒污染物中,空氣動力學直徑小于10和2.5μm(PM10和PM2.5)的可吸入顆粒物,不僅會降低工作效率和幸福感[2-3]、影響人們的精神和心理健康[4],還會加劇各種呼吸道和心血管疾病的發病率[5]。

眾所周知,居住區綠化在緩解居住區局部熱島、改善住區室外空氣質量等方面發揮著重要作用[6]。綠化植被,尤其是喬木,能有效降低大氣懸浮顆粒污染物濃度[7-8]。喬木的種類、冠幅大小和孔隙度、葉面積密度以及植物和建筑的距離都能影響顆粒物擴散[9]。近年來,大量研究通過實測、風洞實驗或數值模擬等方法評估了不同植物對顆粒物的捕獲速率、沉積速度、空氣動力學與沉降作用等[10-12],以探討植物對顆粒物污染的削減作用。

然而,當前的研究結果大多為某一特定時間、特定空間的數據,其在時間和空間上是離散的,且相關研究忽略了居民活動規律與懸浮顆粒污染物濃度分布的關系。由于活動需求和偏好等因素的差異,城市空間中居民通常具有復雜的行為模式和時空分布特征[13-14]。居民活動分布方式與大氣懸浮顆粒污染物濃度分布在時空上的疊加作用可能導致暴露情況的復雜變化,因此忽略居民的行為模式可能導致無法準確評估真實環境中的居民暴露風險。

基于此,本研究選取居住區室外開敞空間為研究對象,通過調查典型場地中的居民數量、位置和訪問時間,利用行為制圖結合Reynolds Averaged Navier-Stokes Model與Revised Drift Flux Model建立了居民分布特征和PM2.5、PM10濃度分布特征的時空映射,系統分析居民在場地中大氣懸浮顆粒污染物的暴露水平,旨在探明以下3個問題:1)居民在室外開敞空間中活動存在什么樣的行為規律?2)居民室外活動時暴露在怎樣的PM2.5、PM10濃度中?3)基于居民行為規律和PM2.5、PM10濃度時空分布特征,如何準確地評價居民的暴露風險?

1 研究方法

1.1 實驗場地

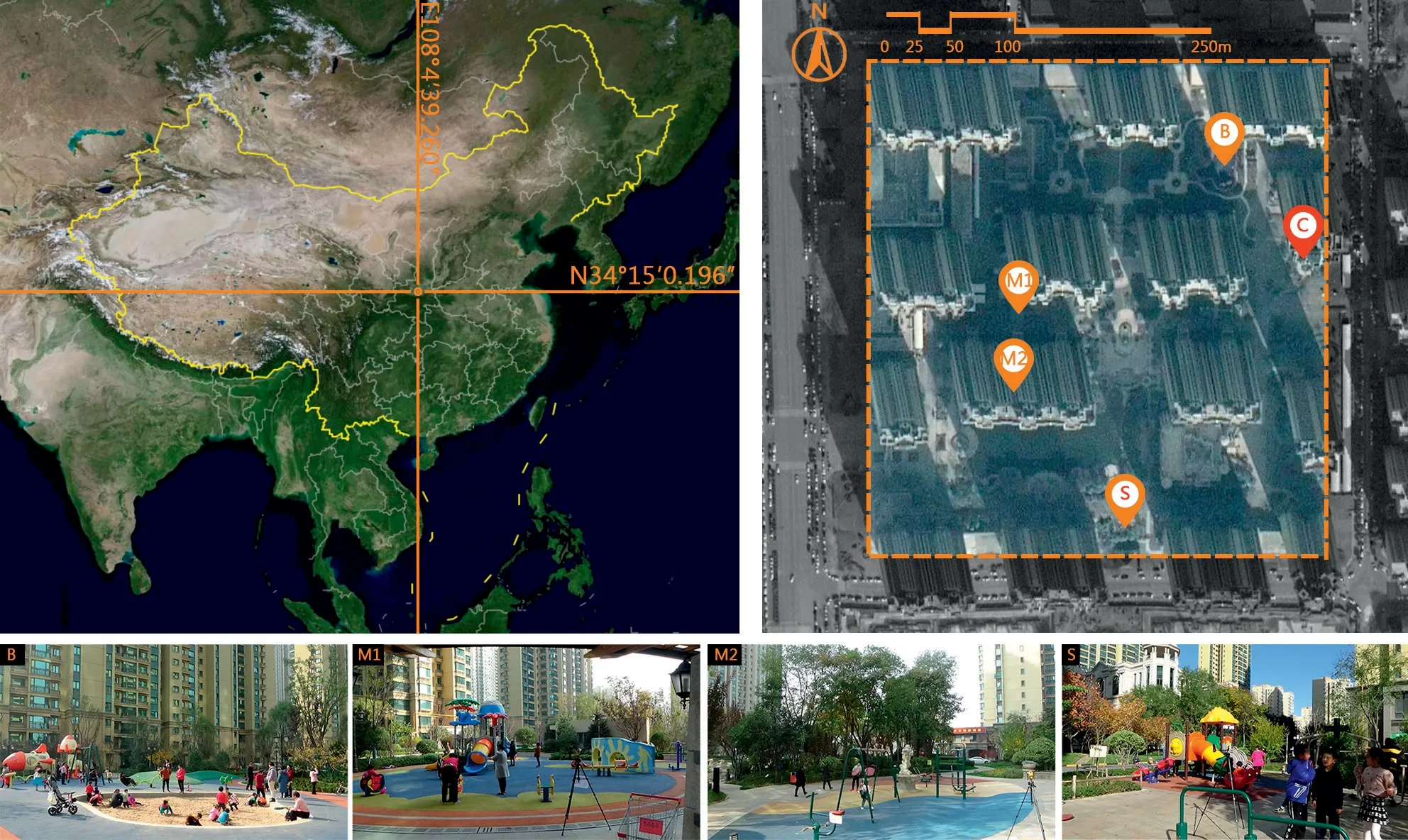

選取陜西楊凌示范區恒大城小區的開敞空間為研究對象。該居住區占地面積約12hm2,為33層行列式高層住宅,綠化率為38%。其西側和北側是農田,東側和南側為其他居住區,之間均有城市道路相隔。居住區的室外開敞空間被4組平行排列的塔樓劃分為3個綠化區域,每個區域均設有開敞的活動空間。

研究選取居民訪問數量最高的4個典型的室外開敞空間開展實測,包括1個大型活動場(B),2個中型活動場(M1和M2)和1個小型活動場(S)(圖1)。實驗場地的選取遵循了全面覆蓋性的原則:1)4個場地的空間結構、功能和占地面積均不相同,包含了小區室外開敞空間的典型特征;2)4個場地分別位于4行行列式塔樓之間的綠地中,與主導風向下建筑迎風面積大致形成梯度變化;3)4個場地的周邊區域包含了植被、水體、鋪裝場地和建筑等景觀要素,能較全面反映景觀要素對活動空間大氣懸浮顆粒污染物的影響特征。

圖1 場地及測點位置

1.2 實地監測

1.2.1 居民行為監測

研究選取2019年11月10─11日和15─16日共4d開展居民行為監測(包括2d工作日和2d周末)。調查居民在室外開敞空間中的居民數量、訪問位置和時間。采用空間注記法統計場地中居民的位置及數量,利用代碼將居民的訪問時間、空間位置和行為類型標記在一張按比例繪制的地圖上,以探討具體行為與場地在空間上的相互關系[15]。研究采用了非參與的行為觀察方法,實驗員通過手持GPS定位器記錄場地中居民的活動位置,并標記在場地平面圖上,每20min記錄一次。實驗時間為每天的9:00─18:00。考慮到在平面圖上直接記錄居民的動態活動可能出現較大的偏差,為了提升數據的可信度,同時也通過錄像機(SONY HDR-CX405)拍攝視頻留存,后期利用近景拍攝測量技術進行數據校對和分析,并提供圖像輔助說明。實驗期間在每個場地周圍的固定位置上各設置2~4臺錄像機,相機視角固定不變,無死角地覆蓋全場地。錄像機輸出視頻為MP4格式,25幀/s。

1.2.2 環境監測

居民行為監測的同時在每個活動場地中設置儀器記錄行人高度(1.5m)的風速和風向(Kestrel 5500,Nielsen-Kellerman Co.USA),及PM2.5、PM10濃度(Aerocet 531S,Metone USA)。監測點均固定設置在活動場地中部。另外在15號居民樓的屋頂上設置對照監測點C,記錄來流風速、風向及PM濃度(圖1)。各點監測同步進行,每1min記錄一次風速和風向,每5min記錄一次顆粒物濃度。實驗期間,對照監測點C的主導風向為東北風和西南風,最大風速達到4.3m/s;平均PM10在216.9和337.2μg/m3之間,PM2.5在87.1和120.8μg/m3之間。

1.3 數值模擬

1.3.1 CFD模型

研究采用Reynolds Averaged Navier-Stokes Model與Revised Drift Flux Model三維穩態等溫流場分別模擬湍流和顆粒物擴散。該模型基于標準k-ε模型的修正模型,可準確地再現建筑物周圍的流場。所有控制方程均采用SIMPLE算法和QUICK差分格式。模擬中所有參數的迭代收斂標準設置為10-6。模擬計算在i7 2.67 GHz處理器上使用PHOENICS計算求解。

1.3.2 模型設置

通過對室外開敞空間中的植被、建筑、水體和下墊面鋪裝等空間景觀類型的進行參數化建模(圖2)。入口邊界設置為梯度風,出口邊界設置零梯度的固定壓力,地面邊界設置恒定的粗糙度,頂邊界設置恒定的水平速度和湍流動能,將平行于來流風向的對稱邊界設置為無梯度滑移壁面。

圖2 計算域(2-1)及模型細節(2-2)

入口邊界的來流風為梯度風,計算公式如下:

式中,u(z)為在高度z處的水平速度;u0為在高度z0處的水平速度。在該模型中,u0=3.1m/s,z0=99.0m,α=0.25[16]。

湍流動能k(m2/s2)及其耗散率ε(m2/s3)設置為:

式中,u*為摩擦速率;δ為邊界層的深度;K為von Karman常數。在該模型中,u*=0.52m/s,K=0.4,Cμ=0.09[17]。

由于居住區內部污染源較少,且該地區主要的大氣懸浮顆粒污染源主要來自大氣輸送[18],在模擬中將污染源項添加到入口邊界,且假定添加到入口邊界的平均濃度恒定。

在湍流模型中,將植被的樹冠作為多孔介質,枝干則近似于樹葉處理[19]。由于樹冠產生的拽力和壓力降低空氣流動的動能。因此,在模擬植被對紊流流場的影響時,考慮了基于動量方程的阻力。通過在動量方程中引入源項來表示植物冠層對湍流的阻力,用下式表示:

式中,Cd為阻力系數;LAD為垂直于流體方向的葉面積密度(m2/m3);z為垂直空間坐標,|U|為表面矢量速度(m/s);ui為i方向上的表面笛卡爾速度(m/s)。葉面積指數(LAI)可以用LAD的積分值來表示,LAI定義如下:

式中,h為冠層平均高度。當0≤z≤zm,校準常數n=6,當zm≤z≤h,n=0.5;αm是α在垂直位置zm上的最大值。為了計算方便,假設葉面積密度在垂直方向上不變,并且可以通過樹冠高度和LAI計算獲得,如:

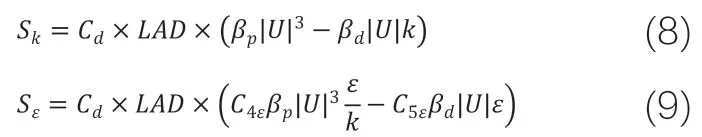

氣流和植被冠層之間的湍流相互作用,可以通過在動量方程中添加源項來表示:

式中,βp、βd、C4ε和C5ε為經驗常數;βp為由樹冠的曳力產生的尾流平均動能;βd為Kolmogorov能量梯度的耗散動能。在本研究中,βp、βd以及閉合常數C4ε和C5ε分別是1.0、3.0、1.5和1.5[20-21]。

Revised Drift Flux Model模型考慮了顆粒與流體(空氣)相之間的滑移,是一種修正的歐拉模型。模型中,植被通過湍流擴散增強了顆粒沉積。植被吸收部分懸浮顆粒污染物,同時一些懸浮顆粒污染物也可能會從葉片上再次懸浮或被沖刷掉[22]。因此植物對顆粒物的空氣動力學和沉降作用通過添加項來表述(Ssink和Sresuspension)[23]。該模型表示為:

式中,Vj和Vslip,j分別為顆粒物在j方向上的平均流體(空氣)速度和沉降速度(m/s);C為入口邊界顆粒濃度(μg/m3);εp為湍流擴散率(m2/s),可以簡化為1.0[23];Sc為粒子源的形成速率(kg/m3s);τp為粒子的弛豫時間;gj為j方向的重力加速度(m/s2);∑Fj為作用在粒子上的合力(m/s2);Smj為顆粒在j方向的動量源[kg/(m2s2)];是空氣的分子運動黏度(Ns/m2);Vpj和Vpi分別為j和i方向上的粒子速度(m/s)。Ssink為單位時間內每立方米植被吸收的顆粒物濃度(μg/m3);Sresuspension為單位時間內每立方米植物形成的二次揚塵(μg/m3);α為LAD(m2/m3)。

源項Ssink和Sresuspension,分別由下式表示:

式中,Vd為顆粒在葉片上的沉積速度(m/s);Presuspension為再懸浮顆粒的百分比;v為風速(m/s)。

1.3.3 模型驗證

研究使用3種網格劃分方式(粗網格:Xmin=Ymin=Zmin=0.01H;細網格:Xmin=Ymin=Zmin=0.005H;極細網格:Xmin=Ymin=Zmin= 0.002 5H)檢驗場地網格的收斂性[24]。由于場地建筑為南北向行列式排布,選用實驗期間來流風向為45°下的顆粒物濃度(PM2.5=91.6μg/m3,PM10=300.9μg/m3)和風速(1.0m/s)作為入口邊界參數進行模擬分析。沿場地的中間線(x=180m),3種密度的網格呈現相似的顆粒物濃度和風速變化趨勢(圖3)。粗網格和細網格之間的網格收斂指數為4.61%,細網格和極細網格之間的網格收斂指數為3.87%,都滿足計算要求(<5%)[25]。極細網格精度最高,因此在隨后的模擬分析中選擇了極細網格進行模擬分析。

圖3 3種不同密度的網格中行Z=1.5m的PM10(3-1)、PM2.5(3-2)和風速(3-3)的預測值

為了驗證模擬結果的準確性,分別選擇實驗期間4個頻率最高的來流風向下的PM2.5、PM10濃度以及風速作為邊界參數進行模擬分析(表1)。各測點實測數據與模擬數據較接近,R2均大于0.95。4種工況下各測點的模擬風速與實測風速的最大偏差不超過0.3m/s(圖4-1)。其他場地中幾乎不存在植物覆蓋的區域,模擬與實測數據接近。

表1 4個典型來流風工況的模擬邊界參數

4種工況下多數測點的實測PM2.5和PM10濃度與模擬數據的最大偏差不超過20和30μg/m3,小于實測值的10%。僅工況3中的場地M1和工況4中場地B的實測值與模擬結果的偏差接近20%(圖4-2、4-3)。這是因為在這2個場地中大量的居民活動產生的湍流造成了場地中沉降顆粒物的二次揚塵,該效應在低濃度的情況下更顯著[26]。此外,PM2.5的模擬數據和實測數據之間的相關性強于PM10。由于在模擬過程中,研究假設顆粒隨氣流擴散,較大尺寸顆粒之間的摩擦和阻力較大,導致實測與模擬的PM10值差異略大[30]。

圖4 各場地中不同監測點的風速(4-1)、PM2.5(4-2)和PM10(4-3)的測量數據與模擬結果比較

2 結果與討論

2.1 居民室外場地中的時空分布規律

實驗期間居民在4個場地活動的有效訪問數量為4 977人次(其中,工作日為1 923人次,周末為3 054人次)。場地B的訪問數量最多,4d內共計達到2 361人,其次是S點和M1點,分別是1 323人次和819人次,M2點訪問數量最少僅474人次。各場地中居民訪問數量均在早上9:00后持續增加,約在11:00達到峰值,隨后降低,又在13:20后開始增加。周末的訪問數量更多,變化規律與工作日基本相同。研究將場地中訪問數量高于平均值的時段作為居民暴露的高峰時段。全部場地中訪問數量高于平均值的時段約為10:30─12:30以及15:00─18:00。經統計這高峰時段中居民訪問數量總計3 610人次,為全部人數的72.5%,是居民活動的主要時段。

各場地中居民訪問密度均呈明顯的不均勻分布,其中低密度網格(≤12)的數量遠高于高密度網格,約占總數的92.1%,而訪問次數僅占總數的18.7%(圖5-1)。表明多數居民偏好于集中訪問場地中某些固定范圍內的空間。進一步用熱點分析的方法調查居民訪問的主要位置(圖5-2)。該方法通過比較每個網格與一定距離內相鄰網格中的居民數量,來顯示具有更多居民的網格所在的位置[27]。結果表明,每個場地中分布了多個熱點,熱點范圍內均存在基礎設施。經統計居民數量占場地中總人數的79.7%,每個熱點網格平均每天被訪問12.86人次,非熱點網格僅0.55人次。可見熱點區域是居民活動的主要位置。

圖5 場地中居民訪問位置的密度分析(5-1)和熱點分析(5-2)

2.2 PM2.5、PM10濃度的時空分布特征

大多數場地中平均顆粒物濃度在來傾斜風向下達到最大值。場地B和M1的平均濃度在45°風向下最高,M2在225°風向下最高。由于居住區內的建筑平行布置,當來流風向與建筑走向傾斜時,使垂直于建筑方向和平行方向上的氣流分量疊加形成了螺旋流動[28]。這種流態延長了懸浮顆粒物在場地中的運動軌跡和滯留時間,導致顆粒物在場地中的聚集。場地S的平均濃度則在接近垂直的風向下(185°)達到了最大值,同時其他場地達到了最低值。由于場地S靠近場地的南側邊緣,其上風位置沒有建筑遮蔽,高濃度的顆粒物可直接進入場地。而其他場地則位于建筑的背風位置,建筑寬立面阻礙了氣流并在其背風位置形成風影區,氣流越過建筑頂部后形成了垂直渦流區,削弱了垂直方向的顆粒物通量[29],同時植物冠層攔截渦流中向下的氣流中的懸浮顆粒物,導致行人高度的顆粒物濃度降低[30]。

不同場地中顆粒物的平均濃度也存在明顯差異。靠近小區邊緣的場地B和S在大多數工況下暴露于高濃度中,位于小區中部的M1中的平均濃度在所有工況下均保持在較低水平。因為位于居住區中央位置在所有工況下均遠離上風位置,植物冠層對懸浮顆粒物的沉積作用在順風距離上的累積效果相比于上風位置更強,同時建筑偏轉氣流形成的渦流阻礙了懸浮顆粒物向下風處的擴散。因此將活動場地設置在靠近居住區中央位置可以避免其位于上風處,從而降低居民的暴露風險。

此外,場地中央普遍存在一個濃度較高的區域,面積更大的活動場地中該區域的面積更大。這是由于場地中央均為硬質鋪裝,其表面的顆粒物沉積速率相比于周圍的綠地更低。同時其周邊圍合的植物冠層形成湍流,阻礙了懸浮顆粒物濃度向場地外的擴散,導致場地中央區域的顆粒物濃度較高(圖6)。

圖6 各場地在不同工況下的PM2.5濃度分布

2.3 居民暴露風險評估

各場地中不同暴露位置上的PM10濃度差在22.5~110.1μg/m3之間。由于居民暴露位置集中在場地內部的空曠區域,其間的顆粒物濃度分布相比于植物覆蓋區域更為均勻[29],同時居民暴露位置僅占全場地面積的0.8%~10.3%,大部分場地中居民暴露位置均未與場地中濃度最高或最低區域重疊。

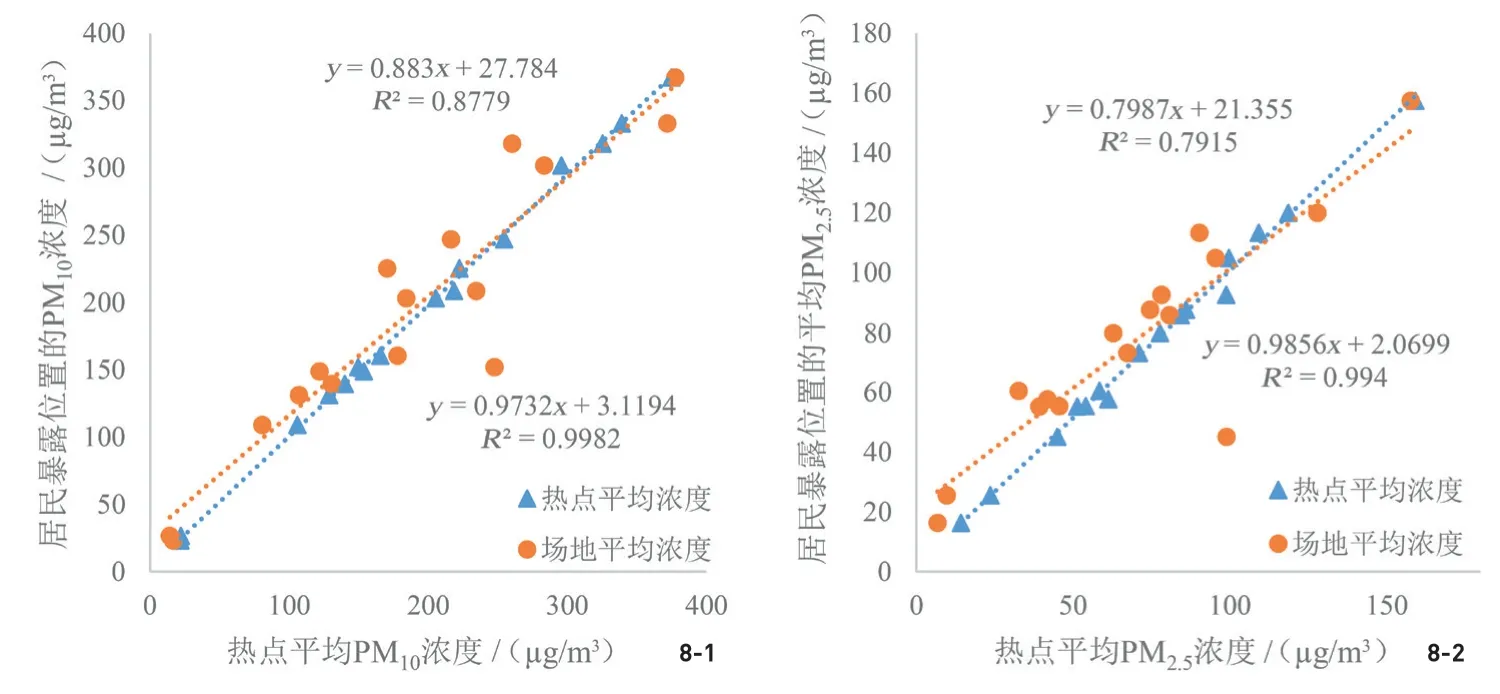

多數情況下居民暴露位置的平均濃度高于場地平均濃度。二者的PM10和PM2.5濃度差最大可達98.1和54.0μg/m3。這是由于居民訪問的主要位置靠近場地中央的空曠區域,相比于邊緣靠近綠地的位置懸浮顆粒物濃度更高。其他少數情形中,顆粒物從場地邊緣植物稀少的區域大量進入場地,這時邊緣位置上居民暴露于較高的濃度中,表明場地中的平均濃度不適用于評估居民暴露水平(圖7)。由于熱點位置是居民暴露的主要位置,研究中將熱點范圍內的平均濃度作為評估居民暴露風險的指標。相比于場地平均濃度,該指標更接近居民暴露水平的平均值(圖8)。各場地中居民暴露位置的平均PM10和PM2.5濃度和熱點范圍內平均PM10和PM2.5濃度之間的線性回歸都顯示出相似的趨勢(R2>0.99)。世界衛生組織空氣質量標準(WHO AQGs)Interim Target-1(IT-1)的時均PM10和PM2.5濃度分別是150和75μg/m3,結果表明所有場地在不同工況下均存在超過WHO AQGs標準的情況。

圖8 室外場地中居民暴露點平均濃度和熱點平均濃度的關系(8-1為PM10,8-2為PM2.5)

3 結論

本研究利用行為制圖分析了居住區室外4個典型活動場地中居民的活動規律,結合數值模擬分析了場地中PM2.5、PM10的時空分布特征,通過建立居民活動規律和顆粒物分布時空映射,系統評估了居民室外活動的暴露風險,并提出了居民室外暴露的評價指標。結論如下。

1)該住區居民暴露于室外懸浮顆粒污染的高峰時段是10:30─12:30以及15:00─18:00;居民暴露的主要位置位于基礎設施附近的熱點區域。

2)傾斜風向下,4個典型活動場地的PM2.5、PM10濃度更高。位于居住區邊緣的場地更容易暴露于較高的濃度中。鋪裝場地周圍環合的植物容易富集顆粒物,增加了場地內顆粒物濃度。

3)居民暴露點的平均濃度在大多數情況下高于場地的平均濃度。熱點平均濃度與居民暴露點的平均濃度的擬合度較高(R2>0.99),可用于評估居住區居民室外開敞空間懸浮顆粒物的暴露情況。

注:文中圖片均由作者繪制。