抑郁癥患者腦CT值的定量研究

高亞楠,李曉琳

(青島市精神衛生中心,山東 青島)

0 引言

抑郁癥是常見的心境障礙,患者主要表現為持久的行動減少、思維抑制和心境低落等。目前,在首發抑郁癥診斷中,往往需要依靠臨床癥狀及病史,仍然缺乏特異性檢查項目,有學者研究指出[1],抑郁癥患者顱腦CT值明顯區別于一般人群,本文將對其進行分析。

1 資料與方法

1.1 基本資料

觀察組為52例抑郁癥患者(2018年6月至2020年6月收治),隨機選取同期于本院接受體檢的52例健康人群為對照組。觀察組均符合單相抑郁癥診斷標準[2],未接受抗精神藥物治療,無顱內器質性病變,男女比例28/24,平均年齡(33.45±2.40)歲;對照組男女比例30/22,平均年齡(32.98±2.51)歲,兩組臨床資料差異無統計學意義(P>0.05),可進行對比。

1.2 方法

予以兩組CT頭顱掃描,所用設備為Aqulion 4層螺旋CT(日本東芝醫療株式會社),以眶耳線為基線,連續向上掃描至顱頂,矩陣512×512,顱頂層厚8mm、層距8mm,顱底層厚、層距均為4mm。平掃后,以3-5ml/s的注射速度,經肘前靜脈注射1.5ml/kg歐乃派克注射液,進行CT增強掃描,參數與平掃一致,所有患者CT檢查均有同一醫師操作,于同一設備進行[3,4]。

1.3 觀察指標

記錄兩組平掃CT值與增強掃描CT遞增峰值。

1.4 統計學方法

2 結果

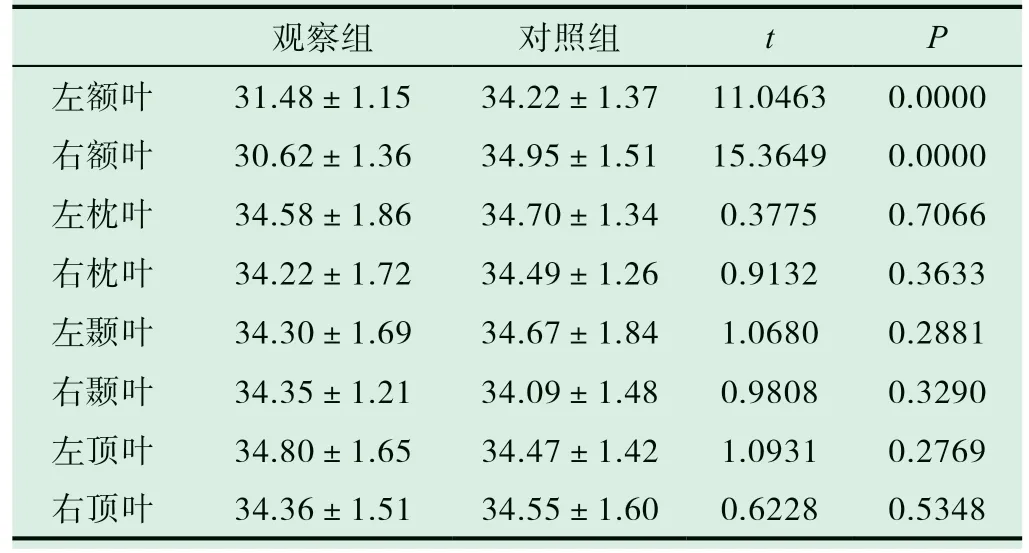

2.1 平掃cT值比較

如表1所示,觀察組左、右額葉平掃CT值低于對照組(P<0.05),兩組左、右頂葉、顳葉、枕葉平掃CT值差異較小(P>0.05)。

表1 兩組平掃cT值比較()

表1 兩組平掃cT值比較()

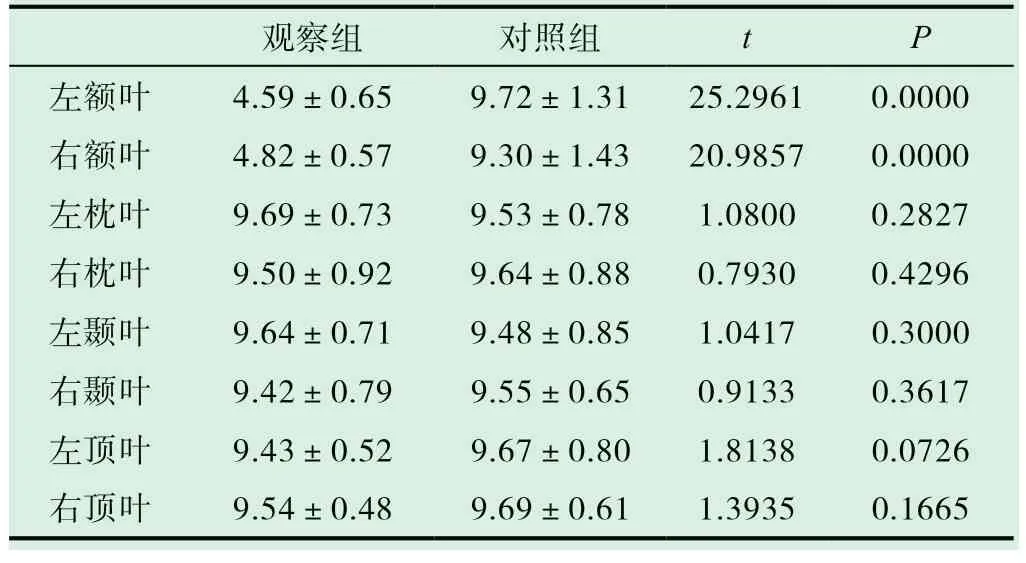

2.2 增強掃描cT遞增峰值比較

詳見表2。

表2 兩組增強掃描cT遞增峰值比較()

表2 兩組增強掃描cT遞增峰值比較()

3 討論

抑郁癥病因復雜,與遺傳、環境、神經內分泌等密切相關[5]。從生理學角度出發,抑郁癥患者精神活動高度復雜,使得大腦各區功能緊密相連甚至發生異常改變,而其他部位功能的改變,又會對患者精神活動產生影響,兩者存在相互作用[6,7]。隨著神經影像學技術的發展,臨床在細微神經系統病理改變方面的成功研究逐漸涌現,為抑郁癥等精神疾病病因、影響因素的研究指明了新方向。有研究指出[8-10],通過測定抑郁癥患者大腦各葉CT值,有助于明確抑郁癥發病機制,判定抑郁癥患者大腦功能改變情況。本研究中,與對照組相比,觀察組顱腦左、右額葉CT平掃值明顯更低(P<0.05),而左、右枕葉、顳葉、頂葉平掃CT值差異則較小(P>0.05);增強掃描后,觀察組顱腦左、右額葉CT值遞增峰值也顯著低于對照組(P<0.05),有統計學意義。分析原因,這可能與抑郁癥患者腦區血流灌注降低、神經細胞體積減小、細胞數量減少有關,增強掃描時,正常腦組織未見明顯強化,但由于大腦血液灌注量存在一定差異,從而使得增強掃描CT遞增峰值差異顯著[11]。還有學者認為[12],這可能與抑郁癥患者腦功能紊亂有關。此外,本研究得出抑郁癥患者排除器質性疾病后,大腦額葉CT值、增強掃描后遞增峰值分別低于30.0HU和4.5HU,臨床可將其作為抑郁癥顱腦CT檢查定量值的參考,以此輔助該病的臨床鑒別診斷,還可將其作為療效和預后判定的指標。但本研究樣本量較小、對大腦部分劃分仍然存在局限性,還有待深入研究,進一步擴大樣本量。

綜上所述,與健康人群相比,抑郁癥患者大腦左右額葉腦組織密度CT值低,增強掃描后強化程度也較健康人群低,這可能與抑郁癥患者腦血流灌注量減少、大腦額葉功能損害有關。