高考評價體系視域下高中歷史學科關鍵能力的培養策略

徐音 許峰瑞

摘要:關鍵能力是高考評價體系結合學生核心素養發展和國家課程標準提出的考查目標之一,是指學生在經過高中階段學習后,在應對現實問題情境時,所應具備的認識問題、分析問題、解決問題的能力。高中歷史教學應基于高考評價體系,培養學生的學科能力和思維能力,培育具有批判精神、反思精神以及自主創新精神的人才。高中歷史學科關鍵能力的培養可采取以下策略:立足文本解讀,培養學生對史料信息的汲取、鑒別、整理和歸納的能力,提升其信息處理能力;延展思維層次,深層挖掘和多維分析歷史問題,構建科學的思維路徑,培養學生歷史分析能力;拓展認知邊界,創設具有層次性、拓展性和開放度的問題,培育學生的批判性思維和探究性思維,增強學生問題探究能力。

關鍵詞:高考評價體系;高中歷史教學;關鍵能力;策略

高考作為基礎教育與高等教育銜接的關鍵環節,對基礎教育教學有強大的反撥和導向作用。2016年起,教育部考試中心探索構建的“一核四層四翼”高考評價體系成為新時期高考內容改革和命題操作的理論支撐和實踐指南。“四層”之一的“關鍵能力”是高考評價體系確立的考查內容,作為具體的考核目標,它為基礎教育的人才培養在實施層面提供了明確的導向。結合《普通高中歷史課程標準(2017年版)》提出的核心素養,在高考的能力考查目標中,歷史學科的關鍵能力可以概括為三大類,即獲取和解讀歷史信息能力、分析歷史問題能力和歷史探究能力。筆者結合自身的教學實踐,探索在高考考查目標的啟示下,歷史學科關鍵能力的培養策略,以促進學生的思維發展。

一、立足文本解讀,提升學生信息處理能力

各類文獻中的信息文本是歷史認知的主要來源,文獻中有各種形式的文本史料,包含文字、圖像、地圖、數據等。獲取和解讀歷史信息能力是歷史學習的基礎能力,對史料文本的信息進行有效提取、準確辨識和解讀,是歷史思維路徑正確展開的前提。順利達成“史料—史料信息—歷史認識”的思維加工過程需要一定的史料信息處理能力,具體包括史料信息的汲取能力、鑒別能力、整理和歸納能力。只有厘清史料信息處理的內在邏輯,才能有效地發展學生的歷史思維能力和創新能力。

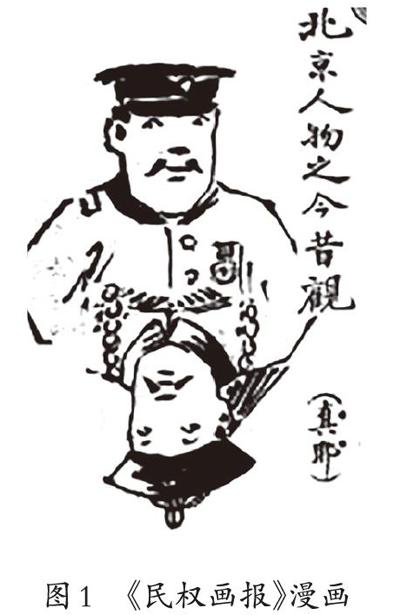

從史料信息的表現形式來看,可以分為顯性信息和隱性信息。顯性信息一般是可以直接觀察到,無需思維加工的表層信息;隱性信息則往往要聯系時代背景,從政治、經濟、文化等各個角度去挖掘,經過細致推敲、辨別、歸納才能獲取。信息提取不全面是學生在史料信息處理時的常見問題,尤其是圖片類史料。圖片類史料雖然更加直觀,但其隱含的信息往往更豐富。比如圖1,是1912年上海《民權畫報》刊載的一幅漫畫,筆者在教學中通過解析本圖,引導學生理解辛亥革命后復雜的政治形勢,進而把握辛亥革命的局限性,并為分析新文化運動的開展奠定基礎。

結合教師所給的背景材料,學生能夠直接提取的信息包括:1912年、上海、《民權畫報》、漫畫、人物特征(性別、樣貌、表情、服飾)、文字信息(北京人物之今昔觀、真耶)。結合這些信息,學生較為容易得出的結論是:此漫畫反映了民國成立后北京地區官員的服飾變遷。從頂戴花翎到新式軍裝,服飾變化確實是漫畫所能直接體現的信息,但其隱性信息卻不易把握。

對于這幅圖片,學生往往不夠重視以下三個方面的信息:第一,這幅圖片的類型是漫畫,漫畫在反映社會現實時,多以變形、比喻、象征、暗示、影射的方法,以取得諷刺或歌頌的效果。第二,文字信息中的“今昔觀”強調對比變化,所以學生關注到服飾變遷,但卻忽略了“真耶”兩個字,也就是漫畫實際上強調的是頂戴花翎的那個人物形象。第三,今昔人物變化的構圖方式不是橫向的時間演進方式,而是豎向的鏡像式,這種呈現方式是在強調真假的對照。將此三個信息與歷史背景相結合,即可把握漫畫的深層信息是暗諷辛亥革命后舊官僚的投機行徑。此外,學生在解讀此圖片時還容易出現一些誤區,比如認為該漫畫是影射袁世凱復辟帝制,其實也是對信息處理的不準確——除了時間因素外,人物的服飾體現人物的身份,如果是諷刺復辟帝制,又怎會選擇普通官員的穿著?

因此,在課堂教學中提升學生信息處理能力,首先要選擇恰當的素材創設情境,激發學生思維;其次要增強學生的信息意識,敏銳、合理提取顯性信息;第三,將顯性信息條理化,在信息梳理的基礎上分析其內在的邏輯關系,結合時代背景挖掘出隱性信息,從微觀的歷史細節中挖掘宏觀的歷史真相,以深化對歷史的認識。

二、延展思維層次,培養學生歷史分析能力

歷史現象是多維度因素綜合作用的結果,歷史問題也往往由不同層次的多種要素構成。要深刻認識問題本質,就要引導學生以唯物史觀為理論指導,運用歷史思維分析事物。在分析問題的過程中,教師可以將問題分解,把各個要素在思維中暫時分割開來獨立研究。在弄清各個要素的性質、要素之間的關聯、要素與整體關系的基礎上,實現對問題整體而深刻的認識。歷史分析能力的培養需要規范化的訓練,教師可引導學生充分延展思維層次,深層挖掘和多維分析歷史問題,構建科學的思維路徑。

筆者發現,教授中國古代科技史時有兩種常見的處理方式:一是充分展示中國古代科學技術的累累碩果,以彰顯中華民族先人的智慧;二是側重分析中國古代科學思想,突出輕視理論和抽象的思維局限。前者雖利于培養文化自信,卻流于淺表,缺乏歷史意味;后者則容易失之偏頗,形成否定技術成就的偏見。基于此,要對中國古代科學技術形成全面、深刻的認識是不易之事,筆者在教學中運用唯物史觀的基本方法,通過選取中國古代科技發展的典例,設置多維、多向的問題,引導學生進行理性認識和客觀評價。

就宏觀的思維層次來說,筆者設定了三個基本層次:先讓學生通過中國古代科技的典例探析其特點——自成體系、水平卓越、以技術為主,理論探究上注重綜合體驗、富于神秘色彩、具有倫理傾向;進而探究其所根植的特定的社會土壤——發達的農耕文明、大一統的政治形態、倡導仁愛和入世實用的儒家思想是影響中國古代科學技術特性形成的框架性因素;最后引導學生綜合歷史測度和現實考量,重新審視中國古代科學技術。

學生借由思維層次的拓展、遞進自然生成對中國古代科學技術較為客觀、全面的認識,認識古代科技的歷史價值和現實意義,進而理解科技發展的民族性,形成對中華民族的認同感,增強了民族自信心和自豪感;同時開闊視野,認識到科學技術發展的形態是多樣的,并借由反思不同的發展條件探索發展路徑。

就具體的問題情境而言,筆者選取典例所設置的問題也注重思維的延展、多向的挖掘。比如,在歸納中國古代科技在理論研究上注重綜合體驗這一特點時,將中醫理論與西方的磁現象研究進行參照對比,通過橫向鏈接深化學生對科學理論探究形態多樣性的認識。在探究中國古代科技革新的制約因素時,引導學生探討“為什么中國古代活字印刷術沒有取代雕版印刷成為主流”。學生的思維被真實的問題情境激活,從漢字的特殊形態、傳統工藝的阻礙、藝術審美的要求、有限的社會需求等維度展開分析;在深入解析中國古代科技特點的成因時,運用唯物史觀追根溯源,明確中國獨特的自然地理條件孕育了獨特的農耕文明,而獨特的農耕文明孕育了中國獨具特色的科技體系;最后,在重新審視中國古代科技時,將其置于人類文明更長時段下考量,鏈接現代社會,反思既有的評判模式,并以“當人類文明向信息文明、生態文明演化,古代科技是否在與現代科技的融合中重新煥發生機”這一問題,激發學生挖掘古代科技資源的現代價值。

通過思維層次的遞進與拓展、問題情境的引導與激發,學生習得面對綜合、復雜、宏觀的歷史問題,如何以歷史發展的視野和正確的歷史觀認識歷史,學會通過多維度、多層級地解構歷史問題,在分析、探究、實證等過程中把握材料、觀點、論述、歷史價值觀的有機統一。

三、拓展認知邊界,增強學生探究問題能力

歷史探究能力是一種綜合能力,高考試題對探究能力的考查,要求學生能夠自主發現問題,綜合運用歷史知識與方法解決問題和獨立提出歷史觀點。學生通過高中階段的學習,應當能夠自覺運用批判性思維和探究性思維解決問題。在教學實踐中,教師要培養學生獨立思考、創新精神和綜合實踐能力,就需要為學生提供可以多角度思考、條件或結論開放、答案不唯一的素材和問題,引導學生打破常規,自主發現問題,進行獨立判斷和解答,從而創造性地解決問題。

在教授新文化運動時,筆者截取了2013年課標版全國Ⅱ卷第40題的“材料二”作為學生探究能力訓練的素材。材料如下:

愛因斯坦熱在中國方興未艾之際,正是國內東方文化與西方文化問題論戰正酣之時。以梁啟超為代表的部分知識分子認為,東方文明與西方文明是兩種不同類型的文明,前者以道德文明為核心,后者以科學精神為核心。梁啟超前往歐洲考察一年多,1920年回國后寫道:“一百年物質的進步,比從前三千年所得還加幾倍。我們人類不惟沒有得著幸福,倒反帶來許多災難。好像沙漠中失路的旅人,遠遠望見個大黑影,拼命往前趕,以為可以靠他向導。那知趕上幾程,影子卻不見了,因此無限凄惶失望。影子是誰?就是這位‘科學先生。歐洲人做了一場科學萬能的大夢,到如今卻叫起科學破產來……我們可愛的青年啊,立正!開步走!大海對岸那邊有好幾萬萬人,愁著物質文明破產,哀哀欲絕的喊救命,等著你來超拔他哩!我們在天的祖宗、三大圣(孔子、老子、墨子)和許多前輩,眼巴巴盼望你完成他的事業,正在拿他的精神來加佑你哩。”

選取這段材料的出發點在于完善學生對新文化運動時期的認知。歷史思維品質的提升有賴于認知結構的完善,囿于教材篇幅和教師專業素養的局限,有些主干知識的關鍵節點沒有得到應有的拓展和闡釋,容易導致學生出現理解上的狹隘、歧義甚至錯誤。彌補這類認知缺陷,有利于完善應有的認識,打破思維定式,提升學生對歷史知識的思維能力。在提供材料后,筆者并未要求學生回答試卷設置的問題,而是引導學生思考以下三個問題:你能發現什么問題?為什么會出現這樣的問題?在此基礎上,你能形成自己的觀點或看法嗎?這樣的設問方式激發學生的發散性思維,設問的開放性要求學生在思考問題時具有鮮明的主動性,形成具有個性和創新性的觀點和結論。

學生首先要對材料的有效信息進行最大程度的獲取、梳理和完整準確合理的解讀:材料主要體現的是以梁啟超為代表的部分知識分子在新文化運動時期對“以科學精神為核心的西方文明”的質疑。學生進行信息處理后就能發現新文化運動時期不唯對西方科學的全盤肯定與吸收,還存在反思與質疑。其次,在此基礎上引導學生思考為什么會有這種質疑?這種質疑本身是否也有值得思辨之處?換言之,學生除了聯系所學知識,明確西方近代文明的弊端、一戰的教訓外,還要更深層次地思考梁啟超質疑西方科學的思維路徑是否正確?也就是說,“道德文明”與“科學精神”是對立的關系嗎?傳統文化的價值是否被正確認識?西方文明與科學等同起來是否有問題?再進一步,怎么認識道德建設與文明發展的關系?怎么認識科學發展與文明演進的關系?怎么處理外來文化與本國文化的關系?學生只有充分運用批判性思維和探究性思維,才能靈活轉換和運用所學知識,對以上問題進行解答,并提出自己的觀點。

通過彌補認知缺陷、拓展認知邊界,能夠有效激活學生思維,增強其問題探究能力。這一案例還給我們另一個重要啟示,即教師在教學過程中不應“就事論事”,而應“以事究理”。新文化運動時期中國知識分子對西方科學的不同認知在這里成為探究道德、科學、文明三者及其相互關系的一個載體。“以事究理”,這“理”就是透過歷史現象,發現歷史事件的內在本質和規律。學生探究“理”、認識“理”的過程即是思維廣闊性、深刻性、靈活性、批判性、創造性得以提升的過程。歷史課程應當教會學生如何思考,而不只是了解史實。

關鍵能力是學生在掌握基礎知識和基本技能的過程中培養起來的支撐終身發展、適應時代要求的能力。高中歷史教學可以通過關鍵能力的培養,增強價值引領和現實觀照,激勵學生從歷史發展的角度考察國家的命運、樹立高遠志向,歷練敢于擔當、不懈奮斗的精神,并為盡快適應高等教育打下良好的基礎。

參考文獻:

[1]徐奉先.高考歷史學科關鍵能力考查路徑研究[J].歷史教學,2019(5).

[2]駱志煌.關鍵能力視域下的高中歷史學科價值和教學策略[J].歷史教學,2020(7).

[3]孫立田,任世江.論歷史思維能力分類體系[J].歷史教學,2014(11).

[4]徐奉先.基于高考評價體系的歷史科考試內容改革實施路徑[J].中國考試,2019(12).

[5]于涵.新時代的高考定位與內容改革實施路徑[J].中國考試,2019(1).

[6]教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

(責任編輯:趙靜)