降壓藥應用在老年高血壓病患者中的臨床藥學藥理分析

吳希軍 王志美

高血壓是臨床常見心血管疾病之一,以血壓升高為特性,病因機制包括遺傳、年齡、環境、飲食等。隨著年齡增長,血管功能下降,增加脂質在血管壁上的積聚量,影響血液流通,進而造成血壓升高。該病屬于一種慢性疾病且無法治愈,臨床通常使用藥物進行血壓控制治療,因此,對降壓藥的藥理作用、治療效果及不良反應研究成為臨床關注的重點[1-5]。基于此,本文選2018 年4 月~2020 年4 月收治的563 例老年高血壓病患者臨床資料進行統計分析,以便了解降壓藥臨床藥學藥理情況,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選2018 年4 月~2020 年4 月本院收治的563 例老年高血壓病患者作為研究對象,其中男296 例,女267 例;年齡62~81 歲,平均年齡(71.29±3.63)歲;病程4~27 年,平均病程(15.59±3.87)年。均為高血壓確診患者,收縮壓>140 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),或舒張壓>90 mm Hg;患者均同意臨床資料用于研究;排除合并有惡性腫瘤者。

1.2 方法 分析563 例患者基本資料,了解其治療情況,包括所用降壓藥名稱、使用劑量、藥物不良反應等,統計藥物名稱,分析占比,統計導致藥物不良反應藥物名稱,分析占比。

1.3 觀察指標及判定標準 ①分析藥物使用情況。根據患者治療資料,統計降壓藥使用情況,包括培哚普利、纈沙坦、硝苯地平控釋片、呋塞米、氯氨地平、貝那普利、美托洛爾緩釋片,統計使用例數,計算占比。藥物使用占比=使用例數/總例數×100%。②分析降壓藥治療效果。治療1 周后,測量患者血壓,血壓值<140/90 mm Hg 為治療有效,血壓值>140/90 mm Hg為治療無效。③分析藥物不良反應發生情況。觀察患者治療過程中出現的不適癥狀,包括頭暈、嗜睡等,統計引起患者不良反應的藥物,計算占比。藥物不良反應占比=藥物不良反應例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS17.0 統計學軟件處理數據。計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

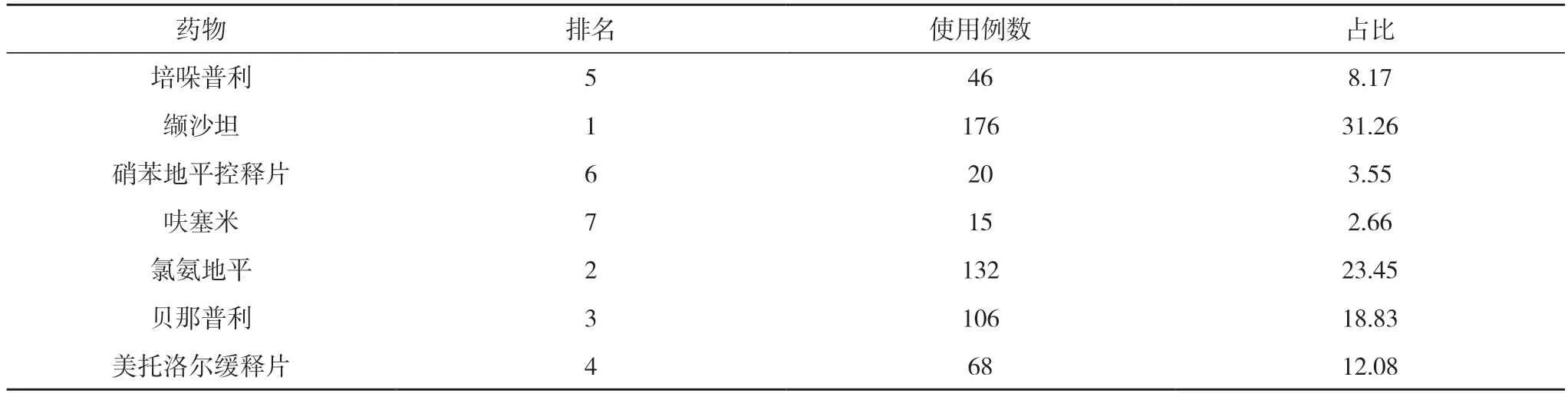

2.1 藥物使用情況分析 使用率最高的藥物是纈沙坦,占比31.26%;其次是氯氨地平,占比23.45%;使用最少的藥物為呋塞米,占比2.66%。見表1。

表1 563 例患者藥物使用情況分析(n,%)

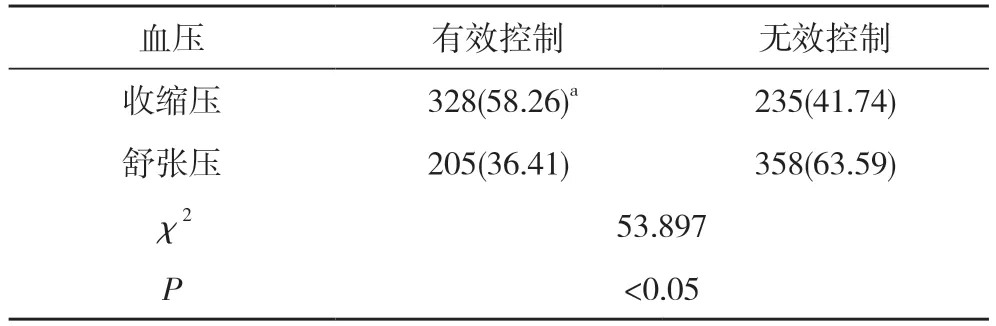

2.2 藥物治療效果分析 使用降壓藥1 周后,收縮壓有效控制率為58.26%,高于舒張壓的36.41%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 563 例患者收縮壓與舒張壓控制情況比較[n(%)]

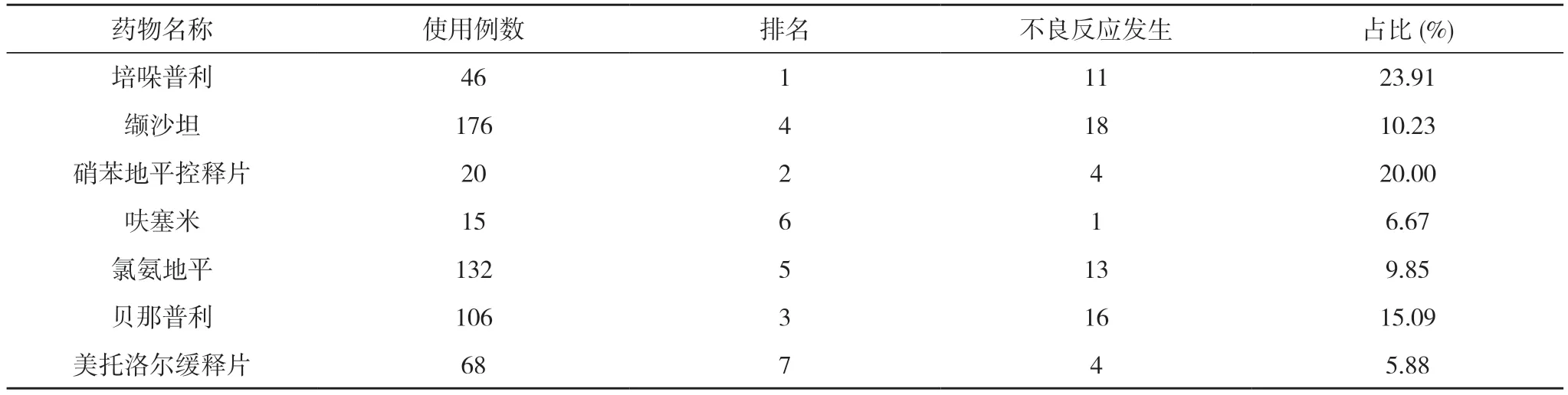

2.3 藥物不良反應發生情況分析 培哚普利引起不良反應例數最多,占比23.91%;其次是硝苯地平控釋片,占比20.00%;引起不良反應最少的藥物是美托洛爾緩釋片,占比5.88%。見表3。

表3 患者藥物不良反應情況分析(n,%)

2.4 不良反應類型分析 培哚普利藥物不良反應中干咳、頭暈頭疼占比最高,分別為36.36%、45.45%;纈沙坦藥物不良反應中頭暈頭疼占比最高,為44.44%;硝苯地平控釋片藥物不良反應中頭暈頭疼占比最高,為50.00%;呋塞米藥物不良反應中低血壓占比最高,為100.00%;氯氨地平藥物不良反應中水腫、頭暈頭疼占比最高,分別為30.77%、53.85%;貝那普利藥物不良反應中干咳及頭暈頭疼占比最高,分別為31.25%、50.00%;美托洛爾緩釋片藥物不良反應中頭暈頭疼占比最高,為75.00%。常用降壓藥均存在不良反應,且以頭暈頭疼為最常見。見表4。

表4 不良反應類型[n(%)]

3 討論

高血壓是指體循環動脈血壓升高,引起頭暈、頭痛、耳鳴、記憶力下降、注意力不集中、失眠等癥狀的臨床綜合征。收縮壓≥140 mm Hg 或舒張壓≥90 mm Hg即可被臨床診斷為高血壓。中老年是高血壓高發群體,其中,老年人血管收縮功能更低,因此,是高血壓的主要人群。由于該病屬于慢性疾病,使用降壓藥物進行血壓水平控制是臨床的主要治療方式。臨床中降壓藥種類較多,通常根據患者基本情況及血壓水平選擇相應藥物,以便使其收縮壓<140 mm Hg 或舒張壓<90 mm Hg,降低心腦血管疾病發病率[6,7]。由于降壓藥藥理機制不同,其治療效果存在差異性,同時治療期間會產生不同的不良反應,給患者機體造成不同危害,如利尿劑屬于臨床常見降壓藥之一,具有一定降壓效果,但該藥會對患者腎臟造成損害,且會增加患者高血鉀發病率,因此,該藥不適宜合并腎功能不全患者使用。同時,利尿劑控制收縮壓水平效果顯著,但對于控制舒張壓水平作用偏弱,因此,其通常適用于治療合并有心臟功能疾病的患者[8,9]。由此可見,在老年高血壓治療過程中,要綜合考慮患者合并癥狀、機體狀況等因素,以便為患者使用針對性更佳、安全性更高的降壓藥物。除此之外,鈣通道阻滯劑、β-受體阻滯劑等也是臨床常見降壓藥物,但由于藥物治療機制、藥理存在差異等原因,在選擇藥物上,醫療人員依舊需要進行綜合考慮。本研究對563 例老年高血壓病患者臨床資料進行分析其中使用率最高的藥物是纈沙坦,占比31.26%;其次是氯氨地平,占比23.45%;使用最少的藥物為呋塞米,占比2.66%;而對藥物不良反應進行分析,結果顯示,培哚普利引起不良反應例數最多,占比23.91%;其次是硝苯地平控釋片,占比20.00%;引起不良反應最少的藥物是美托洛爾緩釋片,占比5.88%;培哚普利藥物不良反應中干咳、頭暈頭疼占比最高,分別為36.36%、45.45%;纈沙坦藥物不良反應中頭暈頭疼占比最高,為44.44%;硝苯地平控釋片藥物不良反應中頭暈頭疼占比最高,為50.00%;呋塞米藥物不良反應中低血壓占比最高,為100.00%;氯氨地平藥物不良反應中水腫、頭暈頭疼占比最高,分別為30.77%、53.85%;貝那普利藥物不良反應中干咳及頭暈頭疼占比最高,分別為31.25%、50.00%;美托洛爾緩釋片藥物不良反應中頭暈頭疼占比最高,為75.00%。常用降壓藥均存在不良反應,且以頭暈頭疼為最常見。由此可見,常見降壓藥均會在一定程度上出現藥物不良反應;使用降壓藥1 周后,收縮壓有效控制率為58.26%,高于舒張壓的36.41%,差異有統計學意義(P<0.05)。以上結果說明,本研究所用降壓藥均具有一定降壓效果,但治療期間對于收縮壓及舒張壓的控制效果存在差異性,且所有藥物均會引起患者不良反應。

綜上所述,使用降壓藥治療老年高血壓病患者,均具有一定降壓效果,而相應藥物在收縮壓及舒張壓控制方面存在差異性,由于降壓藥均會引起患者不良反應,最常見不良反應包括頭暈頭疼、干咳、水腫等,因此,臨床在使用降壓藥治療過程中應做好相應不良反應預防工作,提前告知患者相應不良反應癥狀及快速處理方式,同時,需密切關注患者反應,以便及時調整給藥劑量。