集束化護理在神經內科重癥護理質量控制中的應用

魏征,楊海新,趙春紅,孫喜鳳

(聊城市人民醫院神經內科,山東 聊城 252000)

近年來,集束化護理是較為流行的質量控制模式,是集合循證護理、疾病治療等相關理念用于護理疑難疾病中可發揮重要作用的有效護理方法[1]。神經內科相較于醫院其他科室患者疾病通常更加嚴重,動輒出現危重癥患者[2]。同時常接診罹患急性腦卒中、大面積腦梗死等疾病的重癥患者[3]。因此,神經內科十分重視改良護理策略,提高護理質量。本研究旨在探討集束化護理模式在控制神經內科重癥患者護理質量過程中的應用及效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2016年8月至2019年8月本院神經內科收治的368例重癥患者為研究對象,需行腸內營養支持的患者168例,隨機分為A組與A1組,各84例;重癥腦卒中相關性肺炎(SAP)預防患者86例,隨機分為B組與B1組,各43例;重癥腦梗死患者114例,隨機分為C組與C1組,各57例。A組、B組、C組均納入對照組,A1組、B1組、C1組均納入實驗組。對照組男101例,女83例;年齡36~78歲,平均(58.8±3.5)歲。實驗組男99例,女85例;年齡38~75歲,平均(56.4±3.8)歲。兩組臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。患者及家屬均簽署知情同意書,本研究獲得醫院倫理委員會審核批準。

1.2 納入及排除標準 納入標準:所有患者均符合重癥監護室腦卒中的收治標準;患者在發病前無智力和精神障礙。排除標準:有其他嚴重疾病患者;臨床研究資料不完整的患者。

1.3 方法 對照組依據神經內科重癥護理制度行常規護理。行營養支持的患者(A組):①放置胃管后記錄胃管置入深度,采用膠布固定穩妥;②床頭抬高30°~45°;③控制時間,4 h沖洗1次管道。SAP預防患者(B組):篩查患者吞咽功能,做好誤吸防范護理、促進排痰等護理。對于腦梗死患者(C組):做好壓瘡護理,每日清潔床單、定時翻身,一般每2小時1次,按照右側臥90°、仰臥、左側臥90°、仰臥的方法循環[4-5]。定時檢查患者皮膚情況,同時強化營養支持。

實驗組根據患者病癥分別給予集束化護理,具體如下。行營養支持的患者(A1組):培訓護士腸內營養相關知識,行營養支持操作前篩查患者可能出現的風險,同時評估是否必須接受營養支持。之后按照醫囑配制營養物質,通常采用聚氨酯類物質,為防范誤吸采用鼻飼管。在鼻飼過程中及鼻飼后1 h不要進行翻身、叩背等護理,避免誘發患者惡心、嘔吐、返流等不良反應。若行氣管插管、靜脈置管等護理,則應停止鼻飼[6]。營養輸注速度、劑量均遵循由少至多的原則,12~24 h內輸注完成即可。每天觀察患者胃殘留情況,如果殘留量<150 mL則持續輸注,如果殘留量處于150~200 mL則緩速輸注,如果殘留量>200 mL則不需輸注。持續監測患者血脂、血清白蛋白等各項指標,確保其穩定[7]。

SAP預防(B1組):①環境,嚴格遵循隔離制度落實隔離措施,保護性隔離危重癥易感人群,床頭隔離多重耐藥菌感染患者,采用標簽標識法制作標志,專人專用醫療用具,單人病房配有隔離服、手套等物品。強化消毒,使用消毒液清潔儀器設備表層,清洗抹布,每天2次以上,使用含氯消毒液清潔地面,每天2次以上,使用消毒液浸泡過的拖布清潔受到患者體液污染的地面[8]。②呼吸道通暢,如果患者處于昏迷狀態,則應對其采取深部吸痰方法,必要時可通過咳痰機輔助護理,如果患者肺部存在基礎疾病,或者痰液偏多,則應進行機械振動排痰護理[9]。③體位,抬高床頭,根據患者情況考慮是否進行體位引流,每2~3小時幫助翻身1次。④營養支持,與腸內營養支持患者方法類似,但需特別注意防范出現誤吸、反流等并發癥,避免干擾治療。

腦梗死患者(C1組):集束化護理重在防范壓瘡,應用Braden評分表評估患者發生壓瘡的可能性,從感知、移動能力、剪切力等多方面入手評估,每天記錄,同時將其作為交接班必備內容[10]。針對每例重癥患者構建專門評估報告制度,分數<14分的患者壓瘡風險高,應給予此類患者專門標識,提醒護士注意。責任護士根據患者具體情況協同醫生制定預防方法,每天交接班時檢查患者皮膚情況。護士采用口述結合手冊的方法向家屬講解防范壓瘡的知識、方法,例如,正確翻身方法、被動活動方法、皮膚護理技巧等,并告知家屬易出現壓瘡的位置以及壓瘡發生機制[11]。全部患者采用充氣床墊,根據患者睡眠狀態、體質等調節床墊壓力,嚴格管理易發生壓瘡的位置,優化翻身技術,融合良肢臥位法,2名護士共同幫助患者2 h翻1次身,為右側臥30°、良肢臥位45°、左側臥30°、良肢臥位45°、仰臥、良肢臥位45°、右側臥30°,循環采用該方法,注意防范摩擦損傷患者皮膚,記錄是否存在特殊體位[12]。

1.4 觀察指標及評價標準 A組與A1組營養支持中斷發生情況及低血清白蛋白:觀察兩組監測儀器所顯示的血清白蛋白情況,記錄低血清白蛋白發生情況以及出現營養支持中斷的情況。B組與B1組預防SAP相關情況:采用影像學結合病理診斷法評估患者是否出現SAP情況,并記錄比較患者住院時間。C組與C1組壓瘡情況:①壓瘡發生率;②發生時間,記錄接受治療第幾天出現壓瘡,越晚越好;③形成面積,測量并記錄壓瘡面積,越小越好。實驗組與對照組護理滿意度:采集患者家屬對護理的滿意數據,并進行歸納整理,8~10分為非常滿意,5~7分為基本滿意,1~4分為不滿。總滿意率=非常滿意率+基本滿意率。

1.5 統計學方法 采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據分析,計量資料以“±s”表示,行t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,行χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

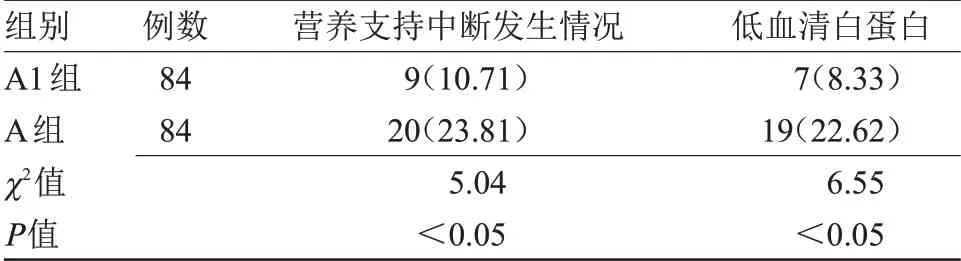

2.1 A組與A1組營養支持中斷發生情況及低血清白蛋白比較 A組低血清白蛋白發生率、營養支持中斷發生率均高于A1組(P<0.05),見表1。

表1 A組與A1組營養支持中斷發生情況及低血清白蛋白比較[n(%)]

2.2 B組與B1組預防SAP相關情況比較 B組SAP發生率高于B1組,住院時間長于B1組(P<0.05),見表2。

表2 B組與B1組預防SAP相關情況比較[n(%)]

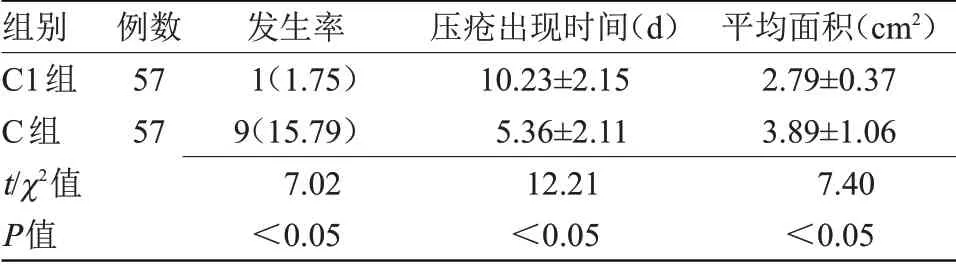

2.3 C組與C1組壓瘡情況比較 C組壓瘡發生率高于C1組,壓瘡出現時間短于C1組,壓瘡平均面積大于C1組(P<0.05),見表3。

表3 C組與C1組壓瘡情況比較

2.4 實驗組與對照組護理滿意度比較 實驗組患者家屬護理滿意率高于對照組(P<0.05),見表4。

表4 實驗組與對照組護理滿意度比較[n(%)]

3 討論

腸內營養支持是臨床治療重癥患者的重要方法,在神經內科該方法使用更加普遍,由于多數患者難以用言語表達需求,因此,護理質量對保障患者舒適,提高治療效果具有直接影響。本研究中A組低血清白蛋白發生率、營養支持中斷發生率均高于A1組(P<0.05)。表明集束化護理應用在控制營養支持護理質量方面極具價值。SAP屬于感染性肺炎,腦卒中患者易并發該病,同時SAP致死率高,臨床治療腦卒中期間亦將預防SAP列為重點工作內容,本研究結果表明,B組SAP發生率高于B1組,住院時間長于B1組(P<0.05),表示相較于常規護理,集束化護理在控制SAP發生方面效果更佳,即質量控制程度更高。同樣腦梗死患者的護理工作重點之一為防范壓瘡,重癥腦梗死患者長期臥床、意識清晰度低、難以自我管理體位,一旦發生壓瘡不僅不利于治療,還會增加患者痛苦。本研究中C組壓瘡發生率高于C1組,壓瘡出現時間短于C1組,壓瘡平均面積大于C1組(P<0.05),表示集束化護理預防壓瘡效果顯著。此外,通過調查患者家屬的看法,實驗組患者家屬對護理的滿意率高于對照組(P<

0.05 )。

綜上所述,集束化護理針對護理工作重要內容從各個角度入手,針對某一情況加強防范,能最大程度避免不利情況出現,實現護理目標,值得臨床推廣應用。