青少年非自殺自傷患者住院自傷行為現況調查及其影響因素分析

龍 潔,何淑玲,何清清,胡 龍,胡 靜

(中山市第三人民醫院臨床心理科 廣東 中山 528451)

非自殺性自傷(non-suicidal self-injury, NSSI)[1]是一種不以自殺為目的的,反復、故意、直接對自己軀體進行傷害的行為。常見的自傷形式包括切割皮膚、撞擊、咬傷、阻礙傷口愈合等[2]。美國精神醫學學會(american psychiatric association, APA)于2013 年出版的精神疾病診斷與統計手冊(the diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM)第5 版[3]將NSSI 作為一種獨立的精神障礙進行研究。國外研究發現,社區樣本中青少年NSSI 合并終生患病率在近10 年的時間里由約13.2%上升至約17.2%[4-5],但是只有約1/8 的自傷青少年會去醫院接受正規治療。近年來社會對青少年心理健康問題的日益重視,越來越多的家長開始重視對于青少年心理問題的早期干預,住院接受系統治療的NSSI 患者呈現逐年上升的趨勢。本研究分析青少年NSSI 患者這一特定人群,通過對我精神專科醫院78 例青少年NSSI 患者的住院自傷行為現狀及其相關危險因素進行分析,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2020 年3 月—2021 年3 月在我院臨床心理科住院的153 例青少年NSSI 患者。根據患者自傷行為分為院前自傷行為組(78 例),住院期間自傷意向組(54 例)、住院期間自傷行為組(21 例)。院前自傷行為組年齡12 ~19 歲,平均年齡(15.34±2.195)歲;男12 例(15.38%),女66 例(84.62%);文化程度:小學及以下5 例(6.41%),初中51 例(65.38%),高中22 例(28.21%)。住院期間自傷意向組年齡12 ~18 歲,平均年齡(15.19±2.152)歲;男8 例(14.81%),女46 例(85.19%);文化程度:小學及以下3 例(5.56%),初中35 例(64.81%),高中16 例(29.63%)。住院期間自傷行為組年齡11 ~19 歲,平均年齡(15.29±2.358)歲;男3 例(14.29%),女18 例(85.71%);文化程度:小學及以下1 例(4.76%),初中13 例(61.90%),高中7 例(33.33%)。三組一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

(1)納入標準:①符合APA 于2013 年出版的DSM第5 版中抑郁障礙、非自殺性自傷行為、自殺行為的診斷標準;②年齡12 ~19 歲;③能進行語言交流,有一定的文字閱讀能力;④無精神發育遲滯,無癲癇、腦炎等其他腦器質性疾病史,無內分泌代謝障礙等嚴重的系統性疾病史,無藥物濫用史,無電休克治療史;⑤患者本人及家屬均知情同意。(2)排除標準:①不能完成相關的評定與訓練;②合并其他嚴重軀體疾病。本次研究患者及家屬均簽字同意。

1.2 方法

1.2.1 研究工具 (1)一般問卷調查表:采用自行設計問卷調查表,主要包括患者性別、年齡、居住地、教育程度等14 項內容。(2)渥太華自我傷害調查表(ottawa self-injury inventory, OSI)由Cloutier 和Nixon 在the Queen’s Selfinjury Questionnaire的基礎上修訂而來自評量表,由28 個條目組成,包含NSSI 行為方式、NSSI 意圖和頻率、最初和持續實施自傷行為的動機、傷害部位的評估,還涉及自傷行為對釋放消極情感的作用、與壓力事件的相關性以及自傷成癮特征和抵制自傷行為方式等內容。可用于評定最近1、6、12 個月NSSI 和自殺的發生頻次,首發年齡,自傷意念來源及其隱匿性,自傷沖動的感受,首次和當前自傷的部位、方式和動機,自傷對釋放消極情感的作用,自傷意念與實施行動間的時間間隔,自傷與壓力事件的相關性,潛在的成癮特征和抵抗策略以及尋求治療等內容。其Cronbach's α=0.950。

1.2.2 資料收集方法 調查前由心理治療師對測評人員進行現場集中培訓,培訓內容包括研究目的及意義、測量工具的使用規則、青少年NSSI 患者心理特點、行為特點,臨床常用溝通技巧及對患者可能提出的問題的統一回答方式等。測評時由測評人員一對一的向患者說明研究目的與研究意義后,向自愿參與研究的患者發放調查問卷,并進行調查問卷填寫方法的闡述,由測評對象本人現場填寫,測評人員在旁解答對象提出的任何問題,現場將問卷收回并對填寫內容及時進行核查,避免填寫項目缺失;數據錄入后進行核對和邏輯性檢查。

1.3 觀察指標

(1)青少年N S S I 患者住院期間自傷行為現狀分析。(2)青少年NSSI 患者住院自傷行為單因素分析。(3)青少年NSSI 患者住院自傷行為logistics 回歸分析。

1.4 統計學方法

采用SPSS 23.0 進行統計學分析,計量資料和計數資料分別采用(± s)和百分比進行描述,單因素分析采用t檢驗或方差分析,多因素分析采用Logistic 回歸分析法。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2.結果

2.1 青少年NSSI 患者住院期間自傷行為現狀分析

78 例青少年NSSI 患者中有54 例患者認為住院期間仍然有至少1 次出現自傷觀念;有21 例在住院期間出現事實自傷行為。自傷行為表現為故意割傷自己、故意咬自己、故意打自己、揭疤(阻止傷口愈合)、故意針刺自己,見表1。

表1 自傷行為現狀分析(n=21)

2.2 青少年NSSI 患者住院期間自傷行為單因素分析

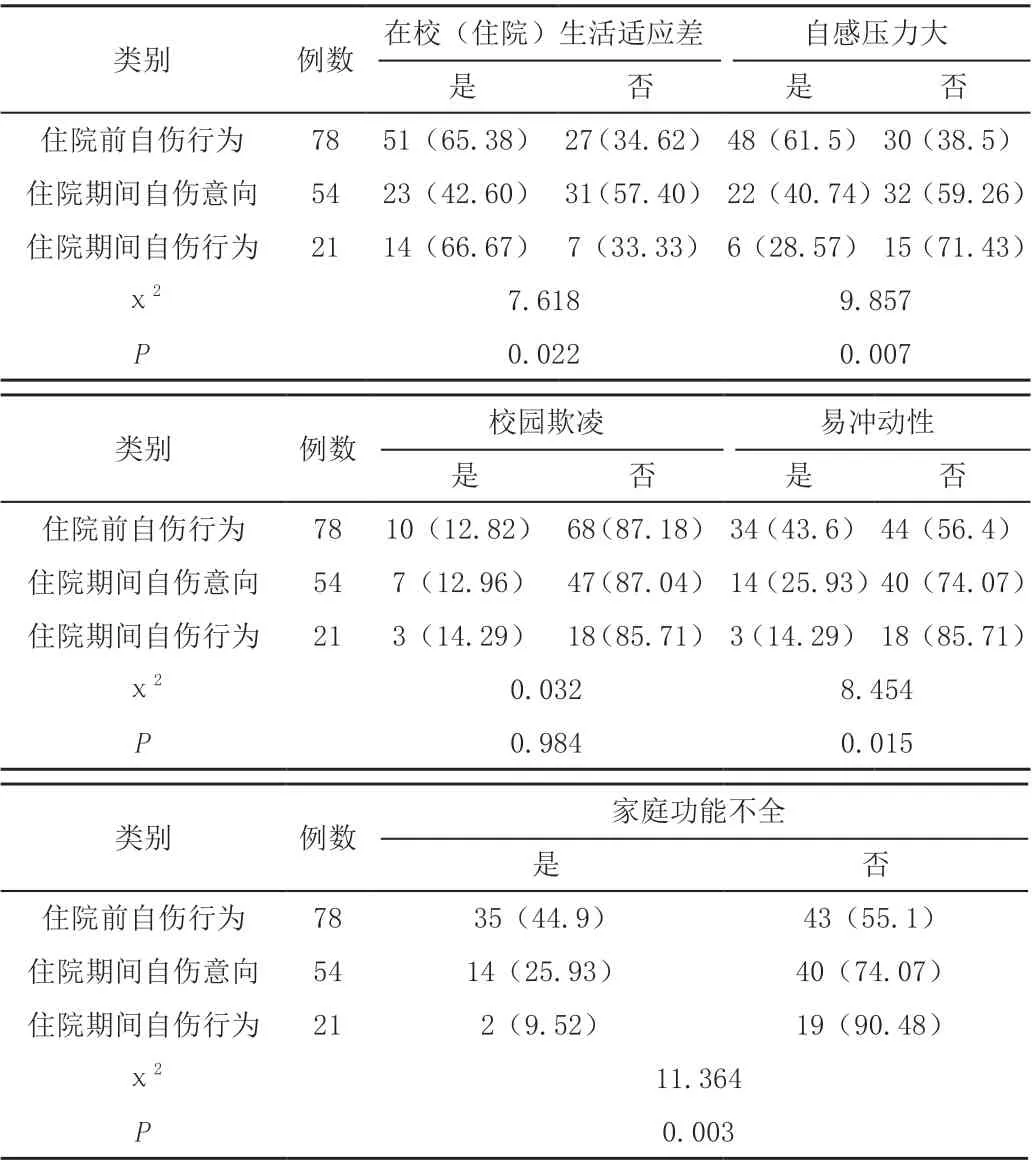

通過對對比青少年NSSI 患者住院前后自傷行為的危險因素進行分析,其中在校(住院)生活適應差、自感壓力大、易沖動性、家庭功能不全為導致青少年NSSI 患者發生自傷行為的高風險單因素(P<0.05),見表2。

表2 青少年NSSI 患者自傷行為單因素分析[n(%)]

2.3 青少年NSSI 患者住院自傷行為Logistics 回歸分析

將單因素分析中的危險因素導入Logistics 回歸方程,對其進行多因素分析,其中在校(住院)生活適應差、自感壓力大、易沖動性為導致青少年NSSI 患者住院自傷行為獨立危險因素(P<0.05),見表3。

表3 青少年NSSI 患者住院自傷行為logistics 回歸分析( ± s)

表3 青少年NSSI 患者住院自傷行為logistics 回歸分析( ± s)

變量 回歸系數 標準誤 waldχ2 P OR 95% CI在校(住院)生活適應差 1.242 0.582 14.857 0.000 5.539 0.957 ~12.315自感壓力大 1.013 0.542 6.371 0.002 1.743 1.138 ~3.257易沖動性 2.234 0.823 3.168 0.012 5.526 1.527 ~9.359家庭功能不全 1.053 0.739 1.586 0.327 1.476 1.753 ~7.162

3.討論

3.1 住院治療的青少年NSSI 患者流行病學分析

近年來,隨著NSSI 發病率逐年升高,已成為現代社會的重要公共衛生問題。研究發現該疾病多始于青少年期,青少年女性發病人數遠高于青少年男性[6],這與本研究樣本結果基本一致。但是是隨著年齡的增長,青少年認知水平的提升、社會適應能力的增強,NSSI行為在成年人群有所下降[7]。相關研究還發現起病于2020 年2 月—3 月的青少年NSSI 患者數量高于其他時間段,青少年心理彈性較差,被長時間隔離限制活動及居家網課學習均增加了青少年心理危機的風險有關[8]。一般資料顯示“自感學習壓力大”及“學校生活適應差”這兩種因素成為青少年采取自傷行為的主要原因。因此,如何提高對青少年NSSI 的認識,預防和控制青少年人群NSSI,或為青少年NSSI 的提供有效干預視角和方案急需全社會的關注。

3.2 住院治療的青少年NSSI 患者自傷行為影響因素分析

本次研究通過對21 例青少年NSSI 患者住院自傷行為進行研究發現:當前青少年NSSI 患者住院自傷行為主要表現為故意割傷自己、故意咬自己、揭疤(阻止傷口愈合)等,其中17 例(80.95%)的患者首選自傷部位為左手及左手上臂內側[9];通過患者出現自傷行為主觀原因分析發現,其中11 例表示自傷行為是為了從痛苦的情緒體驗中解脫出來,占52.38%;6 例是為了表達憤怒、發泄情緒,占28.57%;4 例是為了爭取權益、獲得關注,占19.05%。一般資料顯示21.43%患者認為有自傷想法時應該向護士尋求幫助,35.71%患者認為有自傷想法時應該向醫生尋求幫助17.86%患者選擇向病友求助,14.29%患者選擇向其他朋友,10.71%的患者不尋求任何人幫助。可能與護士缺乏NSSI 相關知識和系統培訓,無法為NSSI 人群提供有效的護理幫助有關[10]。該結論提示我們開展系統的NSSI 相關護理業務培訓并進行青少年NSSI 患者的護理干預研究是十分有必要的。

研究顯示在影響青少年NSSI 患者自傷行為的危險因素中在校(住院)生活適應差、自感壓力大、易沖動性、家庭功能不全為導致青少年NSSI 患者自傷行為單因素(P<0.05)。當個體內部或外部環境發生變化時,其健康及行為會面臨適應性挑戰,需要個體作出態度、價值觀以及行為的改變以應對適應性挑戰,在此過程中,患者需要醫護人員的支持[14]。而自感學習壓力大、易沖動性、家庭功能不全這3 個因素在住院后引起患者產生NSSI 的概率顯著低于住院前(P<0.05),可能與住院治療后脫離學習環境、脫離父母教養有關。將單因素分析中的危險因素導入Logistics 回歸方程,對其進行多因素分析,其中生活適應差、自感壓力大、易沖動性為導致青少年NSSI 患者住院自傷行為獨立危險因素,(P<0.05)。因此,我們認為通過對導致青少年NSSI 患者住院自傷行為因素進行分析,可有效預見和預防患者采取自傷行為,減少患者自傷行為的發生。

綜上,目前國內外關于NSSI 的研究主要集中在流行病學和癥狀學方向,對青少年NSSI 患者的住院治療對照研究或護理干預對照研究較少。后續研究重點應放在如何制定基于我國青少年NSSI 患者現況特色的有效的護理干預方案,通過對患者實施有針對性的適應性干預,達到促進患者產生積極的適應性行為、降低青少年患者NSSI 的目的。