針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的選穴規(guī)律分析*

楊雯敏,姜煜,戰(zhàn)思宇,楊雨瀅,張宇沁

北京中醫(yī)藥大學(xué),北京 100029

運(yùn)動(dòng)性疲勞是機(jī)體生理過程不能持續(xù)其機(jī)能在特定水平和/或不能維持預(yù)定的運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度[1]。運(yùn)動(dòng)性疲勞不僅為身體機(jī)能下降,還常伴有反應(yīng)遲鈍、消極心理等表現(xiàn),影響運(yùn)動(dòng)員正常訓(xùn)練。臨床上常以客觀指標(biāo)(心率、表面肌電等)的變化、主觀疼痛感覺的變化來診斷運(yùn)動(dòng)性疲勞。在全民健身的時(shí)代,運(yùn)動(dòng)性疲勞的有效緩解方法將成為焦點(diǎn)問題。大量研究證明,針刺可以有效緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞,但針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的選穴規(guī)律尚不明確。本文運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對近10年針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的隨機(jī)對照試驗(yàn)(randomized controlled trial,RCT)文獻(xiàn)進(jìn)行深入研究,探討針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞常用腧穴頻次、歸經(jīng)及腧穴配伍規(guī)律。

1 文獻(xiàn)來源與檢索策略

1.1檢索策略與方法計(jì)算機(jī)檢索PubMed、EMBASE、Medline、Cochrane、中國知網(wǎng)(CNKI)、中國生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(CBM)、維普數(shù)據(jù)庫(VIP)和萬方數(shù)據(jù)庫(WF)8個(gè)數(shù)據(jù)庫,檢索時(shí)間從2010年1月至2020年7月,語言限定為中英文,以“主題詞+自由詞”的策略檢索。

1.2文獻(xiàn)納入標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)研究類型均為隨機(jī)對照試驗(yàn);研究對象符合臨床診斷標(biāo)準(zhǔn)且伴有客觀指標(biāo)變化;干預(yù)措施為針刺療法(體針、耳針、頭皮針、溫針和電針,不包括穴位注射、穴位敷貼、激光針刺、艾灸和拔罐等)或針刺結(jié)合對照組干預(yù)措施,對治療時(shí)間或針刺頻率沒有限制。對照組為假針刺(非破皮,微刺激)、安慰對照、空白治療、西醫(yī)治療、常規(guī)護(hù)理和其他常規(guī)治療。

1.3文獻(xiàn)排除標(biāo)準(zhǔn)非隨機(jī)對照試驗(yàn);動(dòng)物實(shí)驗(yàn);重復(fù)發(fā)表文獻(xiàn);無客觀指標(biāo)變化;非中英文文獻(xiàn);會(huì)議摘要;病案報(bào)道。

1.4文獻(xiàn)處理與統(tǒng)計(jì)學(xué)方法根據(jù)既定文獻(xiàn)納入、排除標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行文獻(xiàn)錄入;統(tǒng)計(jì)整理符合文獻(xiàn)納入標(biāo)準(zhǔn)的文獻(xiàn)的穴位使用頻次;文獻(xiàn)中出現(xiàn)的“四神針”“定神針”等組合取穴,則歸為穴組。采用Excel 2016對腧穴頻次、部位、歸經(jīng)進(jìn)行錄入、統(tǒng)計(jì)。利用SPSSModeler 14對腧穴進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則分析。采用SPSSStatistics 26進(jìn)行聚類分析。

2 結(jié)果

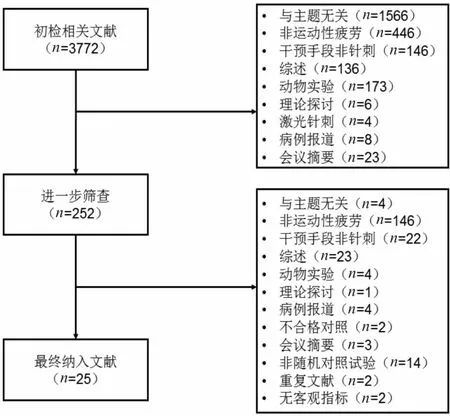

根據(jù)檢索策略,共檢索出近10年針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的文獻(xiàn)3 772篇,排除重復(fù)文獻(xiàn)1 011篇,通過閱讀標(biāo)題和摘要排除文獻(xiàn)2 509篇,通過閱讀全文排除文獻(xiàn)227篇,最終納入文獻(xiàn)25篇[2-26]。具體文獻(xiàn)篩選流程見圖1。

圖1 文獻(xiàn)篩選流程圖

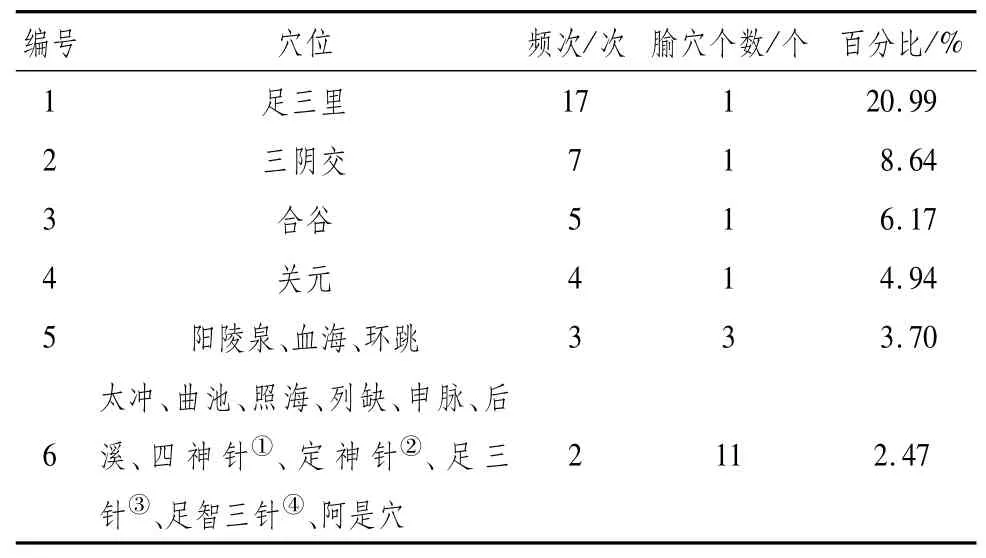

2.1腧穴運(yùn)用頻次分析25篇RCT文獻(xiàn)中統(tǒng)計(jì)出32張?zhí)幏剑彩褂秒蜓?5個(gè),使用頻次81次,平均每個(gè)腧穴使用2.31次。使用頻次大于平均頻次(2.31次)的腧穴共18個(gè),累計(jì)頻次占79.01%。頻次最高的前7位累計(jì)頻次占51.85%,從高到低依次為足三里、三陰交、合谷、關(guān)元、陽陵泉、血海、環(huán)跳,表明針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的穴位選擇相對集中,詳見表1。

表1 高頻腧穴頻次分析

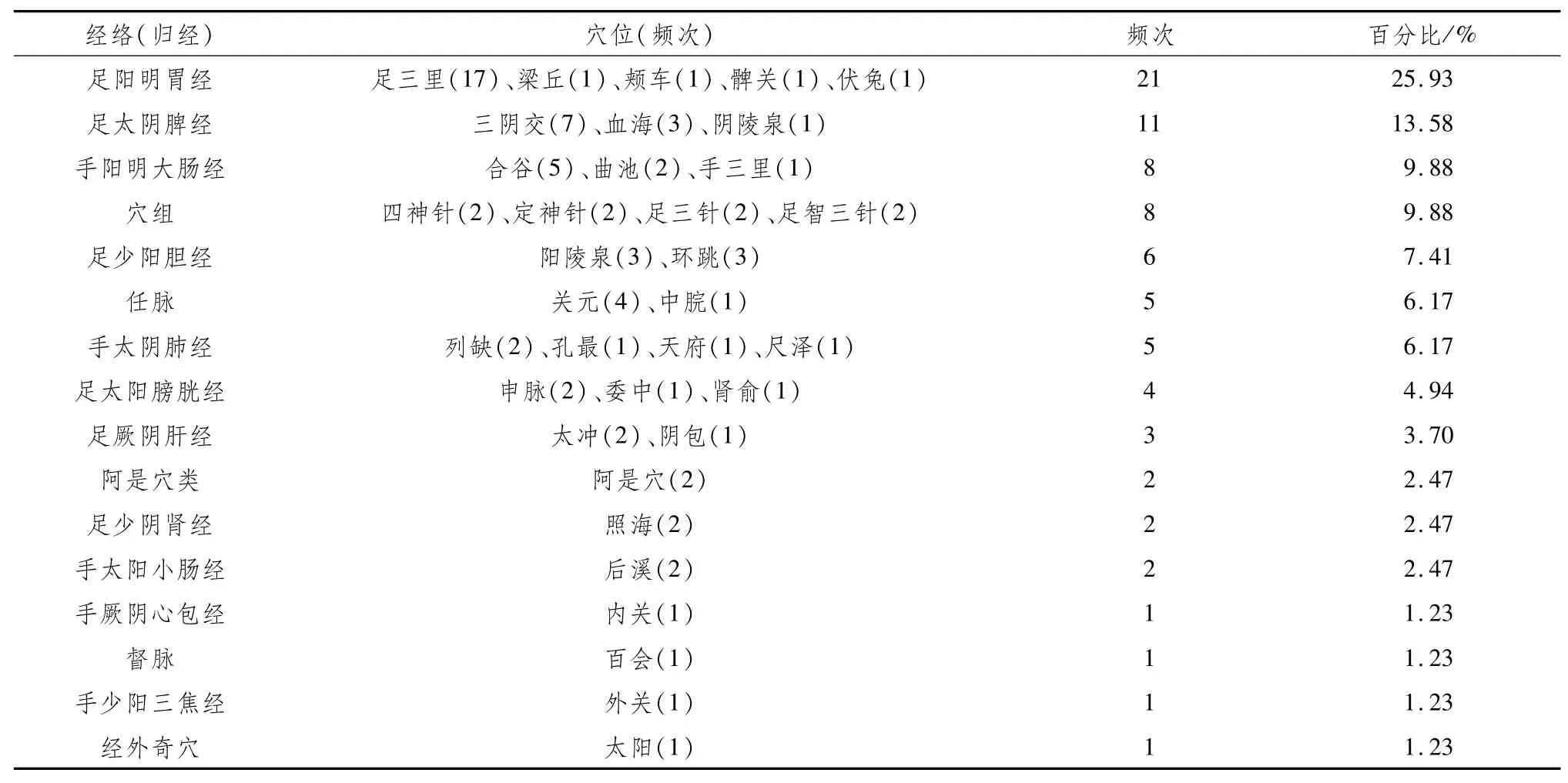

2.2腧穴歸經(jīng)及使用頻次分析十四經(jīng)穴29個(gè),總頻次70次,占比86.42%。腧穴歸經(jīng)以足陽明胃經(jīng)最多,用穴5個(gè),總頻次21次,占比25.93%,其次為足太陰脾經(jīng)穴3個(gè),總頻次11次,占比13.58%,詳見表2。

表2 腧穴歸經(jīng)及使用頻次分析 次

2.3腧穴部位分布情況針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的選穴主要集中在四肢部,以下肢部最多,共計(jì)16個(gè)腧穴,使用49次(60.49%),詳見表3。

表3 腧穴部位分布頻次分析 次

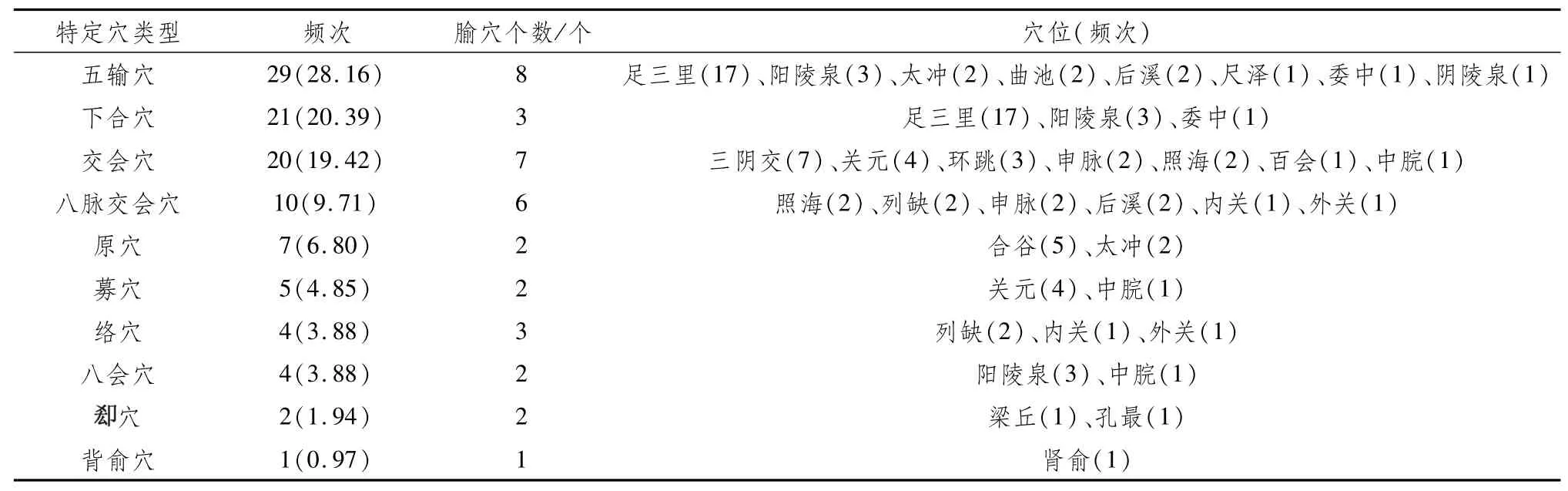

2.4特定穴分布情況針刺治療運(yùn)動(dòng)性疲勞的特定穴選穴以五輸穴頻次最高,共8個(gè)五輸穴,總頻次29次,占比28.16%,其次是下合穴,共3個(gè)穴位,總頻次21次,占比20.39%,詳見表4。

表4 特定穴分布情況 次(%)

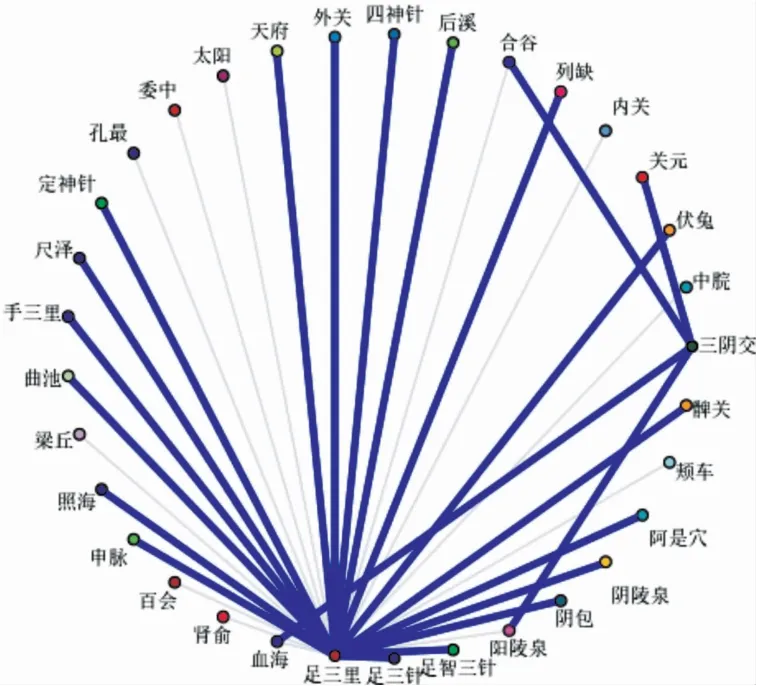

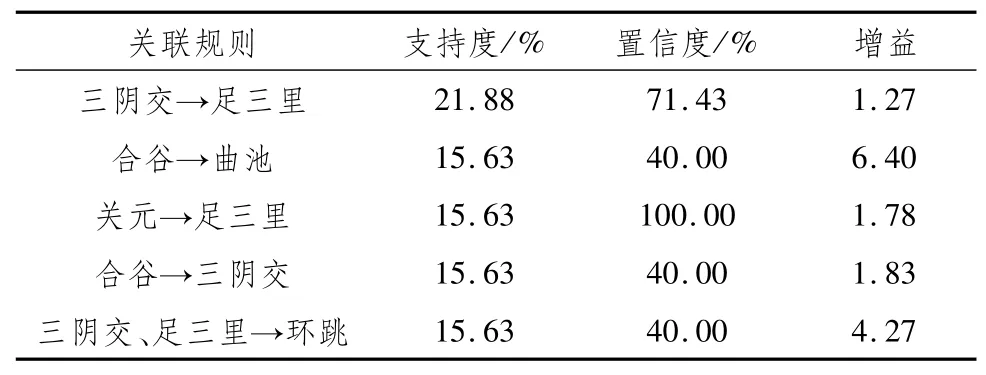

2.5腧穴配伍關(guān)聯(lián)規(guī)則分析對腧穴進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則分析,共產(chǎn)生5條關(guān)聯(lián)規(guī)則,其中,兩個(gè)腧穴組合的規(guī)則有4條,三個(gè)腧穴組合的規(guī)則有1條。其中,“三陰交→足三里”支持度最高(21.88%),“三陰交→足三里”置信度最高(71.43%),“合谷→曲池”的增益最高(6.40),關(guān)聯(lián)規(guī)則見表5,腧穴關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)見圖2。

圖2 腧穴關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)分析

表5 腧穴配伍關(guān)聯(lián)規(guī)則

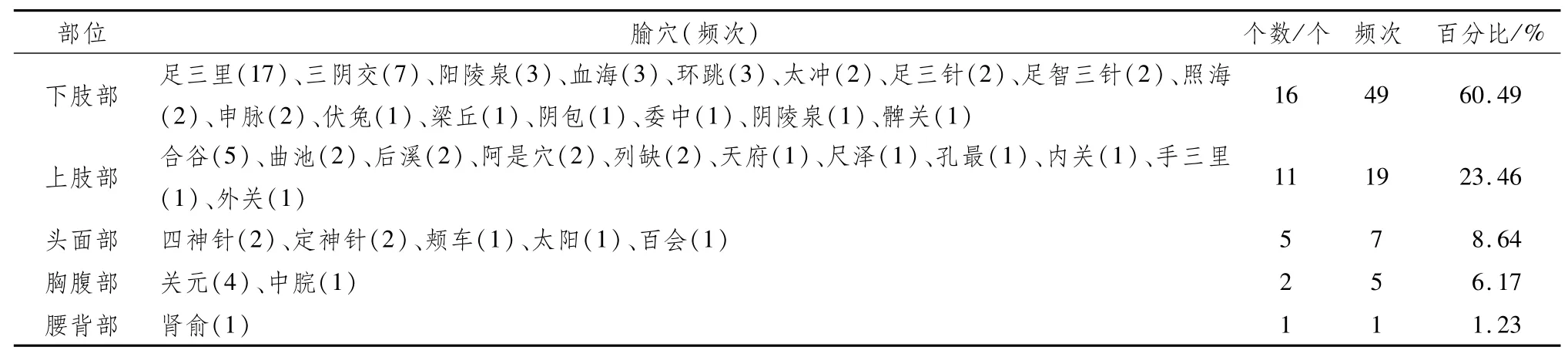

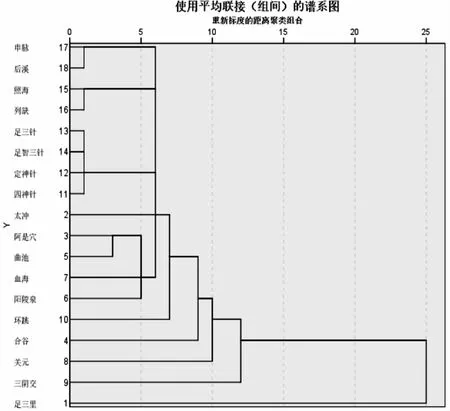

2.6聚類分析對18個(gè)高頻腧穴(穴組)進(jìn)行聚類分析,可分為5類:①足三里;②三陰交;③關(guān)元;④合谷;⑤環(huán)跳、陽陵泉、血海、曲池、阿是穴、太沖、四神針、定神針、足智三針、足三針、列缺、照海、后溪、申脈。見圖3。

圖3 高頻腧穴聚類樹狀圖

3 討論

3.1循經(jīng)取穴規(guī)律針灸治療運(yùn)動(dòng)型疲勞的選穴以十四經(jīng)穴為主,結(jié)合經(jīng)外奇穴、阿是穴和穴組。十四經(jīng)穴中,以三陽經(jīng)穴為主,足陽明胃經(jīng)和足太陰脾經(jīng)占比最高。《靈樞·根結(jié)》曰:“太陽為開,陽明為合,少陽為樞……合折則氣所止息,而痿疾起矣。故痿疾者,取之陽明。”與《黃帝內(nèi)經(jīng)》中“治痿獨(dú)取陽明”的理論相契合。循經(jīng)取穴主要采用足陽明胃經(jīng)、足太陰脾經(jīng)和手陽明大腸經(jīng)上的穴位。足陽明胃經(jīng)和足太陰脾經(jīng)相表里。《靈樞·五味》曰:“胃者,五臟六腑之海也,水谷皆入于胃,五臟六腑皆稟氣于胃。”胃為五臟六腑之海,與營氣、衛(wèi)氣、宗氣密切相關(guān),從脾胃所化生的水谷精微之氣由中焦開發(fā)布散,分出營氣、衛(wèi)氣,別行兩道,以營養(yǎng)五臟六腑、四肢百骸。脾為后天之本,氣血生化之源,《黃帝內(nèi)經(jīng)》中也有“脾病而四肢不用”“四肢皆稟氣于胃,而不得至經(jīng),必因于脾,乃得稟也”之說。張介賓[27]言:“四肢之舉動(dòng),必賴胃氣以為用,然胃氣不能自至于諸經(jīng)”,必須依賴脾氣的運(yùn)行,使胃中的水谷之氣化為精微,使四肢得養(yǎng)。其次為手陽明大腸經(jīng),陽明經(jīng)為多氣多血之經(jīng),陽明氣血充盛,筋脈才能得以濡養(yǎng);大腸主津,津液充足,肌肉關(guān)節(jié)才能得以滋養(yǎng),運(yùn)動(dòng)才能靈活自如。肺與大腸相表里,肺為氣之本,布散于胸中的水谷精氣,與肺吸入的自然界的清氣相結(jié)合形成宗氣。《靈樞·經(jīng)脈》曰:“宗氣積于胸中,出于喉嚨,以貫心脈,而行呼吸焉。”宗氣走息道、司呼吸、貫心脈,對于緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞中的心血管疲勞和呼吸系統(tǒng)疲勞有一定作用。

3.2選穴部位規(guī)律在收錄的25篇文獻(xiàn)中,形成運(yùn)動(dòng)性疲勞的原因不同。運(yùn)動(dòng)性疲勞在中醫(yī)學(xué)中屬勞倦、虛損等范疇[28],在試驗(yàn)方法中,造成下肢運(yùn)動(dòng)性疲勞的試驗(yàn)較多,故局部選穴部位以下肢為主,且足三里穴使用頻次最多。《通玄指要賦》云:“三里卻五勞之羸瘦;冷痹腎敗,取足陽明之土。”足三里穴位于足陽明胃經(jīng),可治療疲勞諸證,運(yùn)動(dòng)性疲勞會(huì)使腦內(nèi)5-羥色胺水平升高,李虹霖等研究發(fā)現(xiàn),溫針灸足三里穴能夠有效降低大鼠下丘腦內(nèi)5-羥色胺的水平,達(dá)到緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的效果[29]。上肢部穴位中,選取頻次最多的穴位為合谷穴,補(bǔ)法針刺合谷穴具有補(bǔ)氣、固表、行血、壯筋的功效[21]。頭面部選取頻次最多的是四神針、定神針穴組,四神針、定神針為靳三針療法中調(diào)神的重要穴組,針刺能調(diào)整患者神氣的陰陽,達(dá)到調(diào)神補(bǔ)氣助陽的效果[18]。胸腹部選穴中關(guān)元穴選擇頻次最多,關(guān)元穴位于任脈,為任脈、足三陰之會(huì),主治虛勞羸瘦,關(guān)元與足三里配伍為補(bǔ)氣要穴,華巖等[30]研究發(fā)現(xiàn),艾灸足三里、關(guān)元可促進(jìn)機(jī)體血紅蛋白水平升高,減少乳酸堆積,減少肌細(xì)胞中肌酸激酶溢出,降低血清中尿素氮水平,加快清除腎臟中的自由基,緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞。腰背部選取了一次腎俞穴,腎俞穴是臟腑之氣輸注于背腰的腧穴,刺激腎俞穴可激發(fā)腎氣使骨骼強(qiáng)健[31]。

3.3特定穴選穴規(guī)律針刺治療運(yùn)動(dòng)性疲勞的特定穴中,五輸穴使用頻次最高,其次是下合穴、交會(huì)穴。其中,五輸穴運(yùn)用較多的是合穴、輸穴。五輸穴是十二經(jīng)脈在四肢肘膝以下的五個(gè)重要穴位,其作用范圍廣,臨床療效佳。五輸穴位置集中在四肢,局部取穴對四肢局部疾病的治療效果良好,可改善運(yùn)動(dòng)性疲勞的主要癥狀,如四肢疲勞、肢體酸痛等[32]。治療運(yùn)動(dòng)性疲勞的五輸穴中,以足三陽經(jīng)合穴使用頻次最多,且足三陽經(jīng)的合穴與下合穴是同一個(gè)穴位,三個(gè)穴位為委中、足三里、陽陵泉。“合治內(nèi)腑”,故運(yùn)用下合穴可以治療六腑病癥,使六腑之氣順降和調(diào)。通過針刺下合穴可調(diào)理多臟器功能,并健運(yùn)中焦胃腑,強(qiáng)壯筋骨,從整體調(diào)節(jié)運(yùn)動(dòng)性疲勞狀態(tài)[33]。《難經(jīng)》說:“輸主體重節(jié)痛”,輸穴用于治療循經(jīng)疼痛類疾病較為常見,有學(xué)者認(rèn)為,輸穴的經(jīng)氣深度和經(jīng)絡(luò)中“筋骨”的層次相當(dāng),通過針刺深淺層次理論解讀其治療“體重節(jié)痛”類疾病的原理[34]。交會(huì)穴是兩條或多條經(jīng)氣匯集之處,可同時(shí)治療多經(jīng)疾病,并起到配穴處方精簡并提高療效的作用[35]。交會(huì)穴也包括本病使用頻次較高的八脈交會(huì)穴和八會(huì)穴,其與人體五臟、五體等關(guān)系更為密切,適用于運(yùn)動(dòng)性疲勞此類多系統(tǒng)、多層次、多器官、多指標(biāo)相關(guān)的病理狀態(tài)。

3.4腧穴關(guān)聯(lián)規(guī)則5條關(guān)聯(lián)規(guī)則中,支持度表示三陰交和足三里同時(shí)出現(xiàn)在32張?zhí)幏街械念l率為21.88%,置信度表示三陰交和足三里同時(shí)出現(xiàn)在含有三陰交的處方中的頻率為71.43%,“合谷→曲池”的增益最高,即當(dāng)緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的腧穴處方中有合谷時(shí),同時(shí)選用曲池的概率較高。但由于上肢運(yùn)動(dòng)性疲勞的文獻(xiàn)較少,尚不能定論。腧穴關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中連線越粗意味著二者之間關(guān)聯(lián)越緊密,可以看出,足三里、三陰交為緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的常用穴,針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的腧穴配伍以足三里、三陰交為核心。足三里、三陰交分別屬于胃經(jīng)、脾經(jīng),陽明經(jīng)多氣多血,脾主肌肉四肢,過度運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致的肌肉疲勞可以通過調(diào)節(jié)脾胃兩經(jīng)的氣血緩解。

3.5高頻腧穴聚類分析從針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的高頻腧穴聚類分析結(jié)果可以看出,針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的穴位選擇較單一,多選擇足三里、三陰交等高頻腧穴。《靈樞·五邪》云:“陰陽俱有余,若俱不足,則有寒有熱,皆調(diào)于三里”,可見,足三里具有很好的補(bǔ)瀉、調(diào)節(jié)陰陽、治病保健的作用。三陰交是足三陰經(jīng)交會(huì)穴,《針灸甲乙經(jīng)》云:“足下熱,脛痛不能久立,濕痹不能行,三陰交主之。”三陰交具有治療下肢痿痹的作用。《諸病源候論》載:“虛勞則腎氣不足,傷于沖脈”,而“沖脈為陰脈之海,起于關(guān)元”,《扁鵲心書》里也有“每夏秋之交,即灼關(guān)元千炷,久久不畏寒暑”的記載,可見,關(guān)元具有固本培元、保健養(yǎng)生的作用。《素問·氣穴論》言:“肉之大會(huì)為谷”,合谷為手陽明大腸經(jīng)原穴,針刺原穴具有調(diào)整臟腑經(jīng)絡(luò)虛實(shí)的功能[36]。上下肢運(yùn)動(dòng)性疲勞均可以取合谷。還有各種特殊取穴、針法緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的研究,學(xué)者們也在不斷探索能有效緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的不同方法。

綜上所述,通過對25篇有關(guān)針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞文獻(xiàn)的數(shù)據(jù)挖掘,發(fā)現(xiàn)目前針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞選穴相對單一,選取足三里的比例最高,較少有辨證取穴。取穴以胃經(jīng)、脾經(jīng)為主,穴位多集中在四肢部,特定穴以五輸穴和下合穴為主,腧穴配伍以足三里、三陰交為主,循經(jīng)取穴、局部取穴、選取特定穴是針刺緩解運(yùn)動(dòng)性疲勞的主要選穴規(guī)律。隨著全民健身計(jì)劃的實(shí)施與推廣,人們將更加關(guān)注運(yùn)動(dòng)性疲勞的有效緩解方法,開展大樣本、高質(zhì)量、可靠的臨床研究,確立符合運(yùn)動(dòng)性疲勞的針刺常用處方是有必要的。