脊柱整體手法結合小兒推拿、頸椎牽引治療短暫性兒童抽動障礙合并寰樞椎失穩(wěn)30例*

劉佳,田江波,趙金風,李道通,宋衛(wèi)峰,鮑鐵周

河南省洛陽正骨醫(yī)院,河南省骨科醫(yī)院,河南洛陽 471000

短暫性兒童抽動障礙(tic disorders,TD)屬于常見的兒科精神行為障礙性疾病,主要臨床表現為與自身年齡不相符的注意力分散、過度活動、任性沖動及厭煩學習等,常伴發(fā)學習困難、抽動障礙及情緒異常[1-3]。近幾年,TD的發(fā)病率逐年攀升,不僅對兒童的身心健康產生了不利影響,而且給家庭、學校、社會帶來諸多不良影響。目前,關于短暫性兒童抽動障礙的病因及發(fā)病機制仍未能完全闡釋清楚。在既往病例觀察中發(fā)現,兒童頸部損傷,特別是上頸段椎體位置關系失衡是導致該病的重要原因之一[4-6]。本研究觀察脊柱整體手法結合小兒推拿療法治療短暫性兒童抽動障礙合并寰樞椎失穩(wěn)的臨床療效,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料選擇河南省洛陽正骨醫(yī)院中醫(yī)整脊科2018年1月至2019年1月門診治療的TD合并寰樞椎失穩(wěn)患兒60例,按照隨機數字表法分為治療組和對照組,每組30例。治療組中,男20例,女10例;年齡4~12(7.07±1.91)歲;病程2~12(8.83±2.85)個月;耶魯綜合抽動嚴重程度量表(ygtss yale global tic severity scale,YGTSS)評分(30.20±9.84)分。對照組中,男21例,女9例;年齡4~11(7.00±1.66)歲;病程2~12(8.87±2.60)個月;YGTSS評分(30.60±7.17)分。兩組患者性別、年齡、病程、YGTSS評分等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2診斷標準所有患兒均符合中華醫(yī)學會兒科學分會神經學組發(fā)布的兒童抽動障礙診斷與治療專家共識中TD的診斷標準[7]:一種或多種運動性抽動和/或發(fā)聲性抽動;病程小于1年;18歲之前起病;排除其他藥物或內科疾病所致抽動障礙;不符合慢性TD的診斷標準。所有患兒頸椎DR片檢查(張口位、側位)提示異常,包括寰樞椎外側關節(jié)面臺階樣改變、寰椎側塊雙邊征、樞椎齒狀突偏歪、寰齒前間隙異常、寰齒后間距異常、寰齒間距不對稱等。

1.3病例納入標準符合TD診斷標準,且頸椎DR顯示寰樞關節(jié)異常;年齡4~14歲,能堅持治療兩個月者;受試者開始治療前2周停止服用其他治療TD的藥物;法定監(jiān)護人及受試者本人同意。

1.4病例排除標準不符合上述納入標準的病例;頸椎曲度及寰樞關節(jié)無異常者;合并有中樞神經系統疾病者;中途退出者。

1.5治療方法對照組患兒給予口服鹽酸硫必利(江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司,國藥準字H32026011)治療,每次50 mg,每天2次,2個月為1個療程,共治療1個療程。治療組給予脊柱整體手法結合小兒推拿療法、頸椎牽引治療,每日治療2次,2個月為1個療程,共治療1個療程。

頸椎牽引治療:采用枕頜帶牽引,患兒平躺于床上,頸部墊枕,牽引角度為頸椎背伸5°~10°,重量1~2 kg,持續(xù)牽引20 min,每日1次。

脊柱整體手法:運用理筋手法放松脊柱區(qū)肌肉,主要包括雙側豎脊肌、橫突肌、枕下肌及臀部肌,對上述肌群行法、一指禪推法、揉法、推法等,每個部位操作1~3 min,然后對頸部風池、風府、翳風、天柱、天牖、肩井、大椎等穴行揉法,持續(xù)1 min。待肌肉放松后行動關節(jié)手法,行頸部提拉推頂手法:患兒取坐位,術者站在患兒后方,運用肘窩扶患兒下頜,緩緩向前上牽引,同時旋轉頸部,另一手拇指固定病變棘突向前推頂,手下觸及錯動感后放松頸部軟組織。然后行頸胸段背伸扳法:患兒取俯臥位,患兒頭部旋轉一側,頸部取背伸位,術者一手扶按顴部以穩(wěn)定頭部,另一手置于頸胸結合段,雙手協同用力,手下觸及錯動感后放松局部軟組織。行胸椎錯動扳法:患兒取俯臥位,術者雙手掌部交錯置于胸椎棘突兩側進行推按,迅速發(fā)力,自上而下進行,手下觸及錯動感后放松背部軟組織。行腰椎斜扳法:患兒側臥于床邊,患兒上腿屈曲,下腿伸直,術者站于一旁,手壓肩向后,手按臀向前,交錯用力,手下觸及錯動感后放松腰部軟組織。最后行骶髂關節(jié)后伸扳法:患兒取俯臥位,術者一手托大腿背伸,一手置于腰骶部,達到最大限度時,手下觸及錯動感后放松腰骶部軟組織。理筋手法每日1次,動關節(jié)手法隔日1次[7]。

小兒推拿療法:完成脊柱整體手法后給予小兒推拿療法治療,具體操作為:補腎水300次,揉百會、補脾土200次,推上三關100次,揉外勞宮100次,揉足三里、脾俞、腎俞、丹田、關元、氣海,每穴約30 s,捏脊3~5遍,掐精寧,重按小天心、威靈、十王等穴位,每穴每次按壓3~5次[19],每日1次。

1.6療效判定標準受試患兒分別在治療前后進行YGTSS評分,該量表是判斷TD嚴重程度的重要參考依據及治療預后的客觀評判指標[8-9]。YGTSS減分率作為療效的判斷標準,治療后YGTSS減分率≥80%為治愈;減分率為50%~80%為顯效;減分率為30%~50%為有效;減分率<30%為無效。

YGTSS減分率=(治療前評分-治療后評分)/治療前評分×100%

有效率=(治愈+顯效+有效)/n×100%

1.7觀察指標受試患兒分別在治療前后行頸椎張口位側位片檢查評估,攝影體位:首先令患兒側立于攝影架前,頸部長軸與探測器長軸平行,肩部靠于成像板,保持雙肩自然下垂。然后患兒站立于攝影架前,調整頭部使聽鼻線與成像板垂直,此時令患兒盡量張口,正中矢狀面與攝影架中心重合。觀察項目:①寰樞椎外側關節(jié)面臺階樣改變:寰樞椎外側關節(jié)不對齊,存在臺階樣改變?yōu)楫惓!"阱咀祩葔K雙邊征:寰椎雙側側塊不等寬,并出現雙邊征為異常。③樞椎齒狀突偏歪(張口位片):樞椎棘突與樞椎中軸線出現偏離為異常。④寰齒前間隙異常:寰椎前弓后緣骨性組織的距離為寰齒前間隙,>4 mm為異常。⑤寰齒后間距異常:頸椎側位齒狀突后緣至寰椎后弓前緣之間最短距離[10],<18 mm為異常。⑥寰齒間距不對稱:寰椎兩側塊和齒狀突間距明顯不對稱,>2 mm為異常[11]。

1.8統計學方法采用SPSS 20.0統計學軟件對數據進行統計學分析處理,計量資料用均數±標準差(±s)表示,組間比較行t檢驗,不符合正態(tài)分布采用非參數檢驗,計數資料采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗,檢驗水準α=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

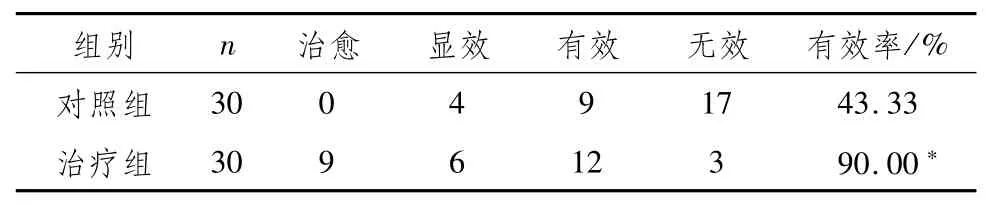

2.1兩組TD合并寰樞椎失穩(wěn)患兒臨床療效比較具體結果見表1。

表1 兩組TD合并寰樞椎失穩(wěn)患兒臨床療效比較例

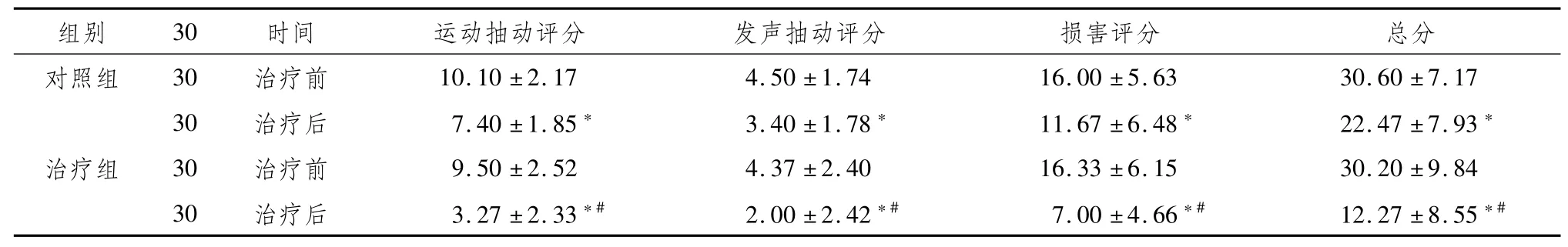

2.2 兩組TD合并寰樞椎失穩(wěn)患兒治療前后YGTSS評分比較具體結果見表2。

表2 兩組TD合并寰樞椎失穩(wěn)患兒治療前后YGTSS評分比較 (±s,分)

表2 兩組TD合并寰樞椎失穩(wěn)患兒治療前后YGTSS評分比較 (±s,分)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05

?

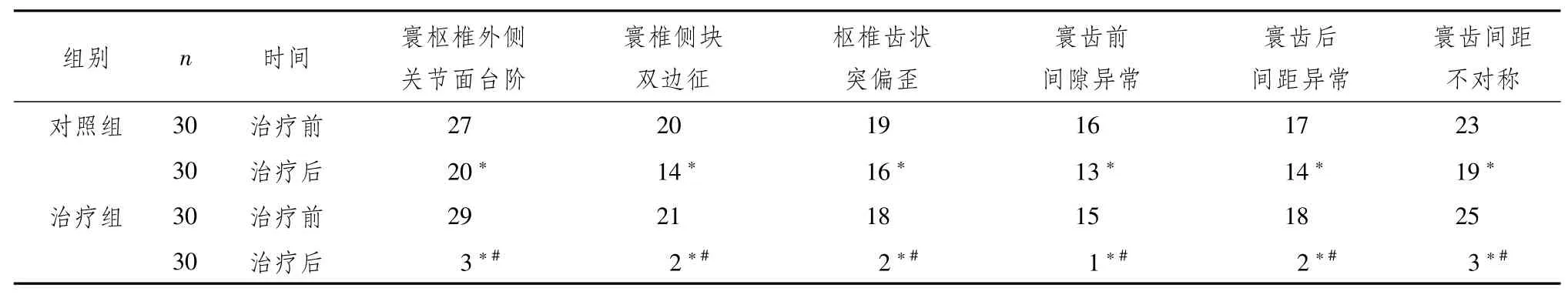

2.3兩組TD合并寰樞椎失穩(wěn)患兒治療前后寰樞關節(jié)異常情況比較具體結果見表3。

表3 兩組TD合并寰樞椎失穩(wěn)患兒治療前后寰樞關節(jié)異常情況比較 例

3 討論

短暫性兒童抽動障礙好發(fā)年齡為2~15歲,男性多于女性,表現為快速非節(jié)律性、重復多發(fā)性肌肉抽動或發(fā)聲障礙,部分患者癥狀反復發(fā)作而延續(xù)到成年,甚至終身抽動,成為家庭沉重的心理和經濟負擔,國內調查顯示,該病患病率在10%以上,關于TD的病因迄今尚無定論,現代醫(yī)學研究表明,上頸段急性損傷可引起局部肌肉功能障礙,使其處于痙攣狀態(tài),長時間肌肉緊張導致肌肉疲勞而出現短暫不自主的抽動,以減輕頸部不適。如果枕寰樞復合體的失穩(wěn)狀態(tài)一直存在,持續(xù)刺激頸部交感神經節(jié),導致多巴胺系統興奮[12],表現為不自主及肌肉抽動[13-14]。目前,西醫(yī)常規(guī)療法是采用一些作用于中樞神經系統的藥物,如鹽酸硫必利,此類藥物雖見效快,但持續(xù)時間短,停藥易復發(fā),且不良反應較多。

中醫(yī)學將小兒的生理特點概括為督脊嬌嫩,形氣未充,因其形態(tài)功能未臻完善,筋骨未堅,氣血未足,容易受到外界環(huán)境影響,正如《靈樞·順逆肥瘦》所言:“嬰兒者,其肉脆,血少氣弱。”隨著電子產品普及和日益繁重的學業(yè)任務,長時間低頭與不良姿勢容易引起頸部肌肉損傷導致頸椎錯位變形。抽動障礙可能作為脊柱源性疾病的一種復雜表現,上頸段損傷尤其是寰樞椎移位導致頭頸部肌肉適應性反應和交感神經節(jié)刺激,進一步發(fā)展可出現脊柱整體功能紊亂和結構改變[15-16]。脊柱整體手法源于本院鮑鐵周教授提出的脊柱整體平衡理論,鮑教授認為,脊柱的四個生理彎曲是一個整體,局部失穩(wěn)可引起整體結構失衡。脊柱整體手法通過改善失衡的關節(jié),使脊柱重新恢復到一個相對平衡的狀態(tài)。脊柱整體手法遵循先松解、再調整的原則,重視各個椎體之間的平衡,通過改善脊柱的負重力線,恢復穩(wěn)定的構架,為病情徹底恢復創(chuàng)造良好條件。

近年來,中醫(yī)療法發(fā)揮其整體觀念作用,調整陰陽,增強體質,治療短暫性兒童抽動障礙療效確切[17-18]。中醫(yī)學認為,小兒神識未發(fā),神氣怯弱,神經系統發(fā)育尚未健全,并將該病病機概括為:脾虛濕聚,聚而成痰;肝失疏泄,郁而化火;痰火上擾,心神不寧。小兒推拿療法有著自己獨特的理論基礎、特定穴位以及手法操作,在促進生長發(fā)育、開發(fā)兒童智力、提高抗病能力、保護兒童健康成長方面有良好效果。因此,運用脊柱整體手法配合小兒推拿療法以平肝熄風,健脾化痰,寧心安神。其中,采用掐精寧,重按小天心、威靈、十王以清肝瀉火,重鎮(zhèn)安神;補腎經、補脾經、按揉足三里以健脾補腎;推上三關、揉外勞宮以溫陽助氣;配合捏脊以補益元氣[19]。筆者運用脊柱整體手法糾正寰樞椎失穩(wěn)狀態(tài)配合小兒推拿療法改善患兒抽動癥狀取得良好療效,這也提示寰樞椎失穩(wěn)可能是引起兒童抽動障礙的重要原因之一,但是該病的發(fā)病機制及該療法的作用機理還需進一步研究,本研究樣本量較少,遠期療效尚不明確,應進行更加深入的研究與探索。