川藏鐵路昌都至林芝段交通廊道安全穩定性分區研究

黃 勇

(1.中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043; 2.陜西省鐵道及地下交通工程重點實驗室(中鐵一院),西安 710043)

引言

川藏鐵路東起四川省成都市,向西經雅安、康定,跨過金沙江進入西藏自治區境內,經昌都、林芝、山南至拉薩市。其中,昌都至林芝段走行于橫斷山高山峽谷區和藏東南高山峽谷區,位于印度板塊與歐亞板塊擠壓造山帶,是全球板塊活動最強烈的區域之一[1-3],也是全球工程地質條件最復雜的區域之一。研究區新構造運動強烈,活動斷裂極其發育,如圖1所示,地震和地質災害頻發,高地溫問題突出[4-6],對鐵路工程的安全穩定性影響重大[7-8],直接影響工程的可行性和建設運營安全,選擇一條安全可靠、科學合理的交通廊道是川藏鐵路規劃建設亟待解決的重大問題。

圖1 喜馬拉雅東構造結及周邊地區活動斷裂及地震震級示意

在川藏鐵路前期規劃階段,對影響線路走向方案的地質因素研究較多,對單一地質問題如高地溫、活動斷裂等提出了地質選線原則和思路,但在多種地質問題疊加的背景下,如何進行安全穩定性定性和定量分析的研究還較少。區域安全穩定性包括區域地殼穩定性和區域地質環境穩定性[9],前者是內動力作用下地殼的穩定程度,主要表現為新構造運動,后者是在內外動力作用下,巖土體和山體邊坡的穩定性,主要表現為山地災害、地面塌陷等。基于多源光學遙感、熱紅外遙感、深部物探、GPS和InSAR地表變形監測、無人機勘察、鉆探與測試等多手段研究成果,從地殼穩定性、地表地質災害、高地溫等地質因素出發對交通廊道的安全穩定性開展研究,尋找相對安全穩定的 “安全島”[10],為川藏鐵路交通廊道規劃建設提供技術支撐。

1 地質地貌環境

1.1 地形特征

川藏鐵路昌都至林芝段三起三伏,自東向西先后穿他念他翁山、伯舒拉嶺、念青唐古拉山及色季拉山,跨越瀾滄江、怒江、波堆藏布、易貢藏布、東久曲及尼洋河等水系河流,如圖2所示。受青藏高原隆升的影響,研究區地勢急劇抬升,河流快速強烈下切,為典型的“V”形高山峽谷地貌,如圖3、圖4所示。

圖2 川藏鐵路昌都至林芝段沿線地形地勢示意

圖3 瀾滄江峽谷地貌

圖4 怒江峽谷地貌

1.2 地質構造

藏東南地區是我國新構造運動最為活躍的區域之一,地殼急劇抬升、板塊強烈擠壓、強震頻發、多期次巖漿侵入,研究區主體構造受控于喜馬拉雅東構造結。南迦巴瓦構造結及周邊地區,是印度大陸楔入和俯沖到歐亞大陸的前緣,強烈而持續的擠壓應力作用導致該地區新生代以來發生多期強烈構造變形,最終形成現今的構造格架[11]。以雅魯藏布江縫合帶為界,分為岡底斯巖漿弧與喜馬拉雅地塊。

1.3 活動斷裂與地震

研究區的主要斷裂帶有瀾滄江斷裂帶、班公湖-怒江縫合帶、嘉黎斷裂帶、雅魯藏布江縫合帶等。其中全新世活動斷裂共6條7支,這些斷裂帶規模大、結構復雜,是青藏高原東南部主要的強震甚至特大地震的發震構造,此外還分布有一系列的第四紀早、中、晚更新世活動斷裂。

受印度板塊與歐亞板塊的持續碰撞,具有強烈的水平構造運動,現今以SN-NE向擠壓作用為主,總體表現為圍繞喜馬拉雅東構造結的順時針旋轉運動[12],并在青藏高原東南部形成一系列大型走滑斷層[13],至今區域范圍內共記錄到破壞性地震157次,東構造結東部邊界附近及其內部有大量歷史強震震中分布,其中7級以上地震就有3次,如圖5所示,最大震級地震為1950年墨脫地區的8.6級地震[14],距今最近發生的強地震為2017年米林縣6.9級地震[15-16]。

圖5 研究區3級以上地震分布

1.4 地表地質災害

藏東南地區屬大型滑坡、冰川泥石流、冰湖潰決等山地災害的集中區和易發區[17-20],各類災害在復雜的環境條件下易形成鏈生性災害,帕隆藏布、易貢藏布、雅魯藏布江等流域多次發生泥石流、滑坡、崩塌堵江;易貢大滑坡、古鄉溝泥石流、天魔溝泥石流曾多次毀壞川藏公路。

1.5 高地溫

印度板塊沿雅魯藏布江縫合帶俯沖于歐亞板塊之下,巨大的構造動力導致青藏高原地區發生廣泛的區域性地殼變形、增厚,并伴隨著大規模的火山噴發和巖漿活動[21-22],塑造了獨特的陸-陸碰撞型地殼結構和區域性高熱流異常環境,形成著名的喜馬拉雅地熱活動帶,研究區位于喜馬拉雅地熱活動帶的東北側,屬地中海—喜馬拉雅地熱活動帶的一部分。主要地熱異常帶有瀾滄江斷裂地熱異常帶、怒江斷裂地熱異常帶、嘉黎斷裂地熱異常帶、雅魯藏布江地熱異常帶,如圖6所示。

圖6 川藏鐵路昌都至林芝段交通廊道地熱異常帶分布

2 區域地殼穩定性分區

2.1 區域地殼穩定性表現特征

地殼的穩定性主要體現在現今地殼在內動力作用下的穩定程度。地殼自形成以來,一直處于運動發展之中,沒有絕對的穩定,穩定則是相對某一短暫的地質歷史時期或是某些局部區域暫時趨于穩定。其穩定性淺表主要表現為地震、斷裂活動、火山活動及現今地殼運動變形等,深部主要表現為地應力場和大地熱流場。

研究地殼穩定性,其實質是尋找區域穩定“安全島”,在“安全島”邊界往往表現出活動斷裂和構造斷裂帶發育,特別是強震、大震分布明顯,同時地殼的運動變形強烈,深部地球物理往往顯示為電磁異常,大地熱流場和地應力場整體高于其他地區;在“安全島”內部整體而言構造活動明顯低于邊界,地殼運動變形強度也相對較低,地質結構整體穩定。

喜馬拉雅東構造結及周邊地區地殼穩定性整體較差,但南北兩側特別是喜馬拉雅東構造結和岡底斯巖漿弧區域存在明顯的差異,無論是斷裂構造、地震分布及GPS地殼形變監測數據、實測地應力等數據均表明北側地殼穩定性明顯優于南側,如圖7、圖8所示。

圖7 藏東南地區現今地殼應變率場[12]

圖8 喜馬拉雅東構造結及周邊地區與西藏地區區域地應力實測數據分布

喜馬拉雅東構造結及周邊地區與北側岡底斯巖漿弧地區在活動斷裂、歷史地震、GPS地殼形變、地應力場等數據進行對比分析,如表1所示,表明在區域穩定性較差的區域活動斷裂發育程度和活動性均較強,歷史地震震級、潛在地震震級均較高,GPS地殼形變水平速率、隆升速率、最大剪切應變率、面膨脹率均較高,呈現出相關性和一致性。

表1 喜馬拉雅東構造結及周邊地區地殼穩定性對比分析

2.2 區域地殼穩定性分區方法

開展區域地殼穩定性評價,其重點是查明影響區域地殼穩定性的地質條件[23]。根據川藏鐵路特殊的地理地質環境,考慮評價工作的可實施性、便捷性、高效性,重點需查明區域的地震與火山活動的歷史與現狀,進行地震烈度區劃;開展全新世活動斷裂調查,預測其活動性特征及總體走向;收集和整理長時序的GPS地殼形變監測數據,包括水平速率、隆升(下沉)速率、最大剪切應變率、面膨脹率等。

借鑒DD2015—02《活動斷層與區域地殼穩定性調查評價規范》、D LIT5335—2006《水電水利工程區域構造穩定性勘察技術規程》,充分結合川藏鐵路交通廊道區域地理位置、環境特征、氣候條件及地質條件,對交通廊道的區域地殼穩定性分區采用以定量分析為主,輔以定性分析的方法,確定其分區評價標準,共分為4個等級,見表2。

表2 川藏鐵路交通廊道區域地殼穩定性分區標準

2.3 區域地殼穩定性分區結果

采用多源三維衛星遙感、地表調查、GPS地表形變監測和物探等方法,揭示了研究區域地殼形變特征、深大活動斷裂展布,對歷史地震數據的分析與統計,進一步揭示了區域地震分布規律和潛在地震。通過獲取的地質基礎數據結合穩定性分區標準,對川藏鐵路交通廊道地殼穩定性進行綜合分析評價,主要有3個分區,如圖9所示,喜馬拉雅東構造結區域為地殼強烈擠壓隆升區,屬于不穩定地區;嘉黎活動斷裂、怒江活動斷裂帶、瀾滄江活動斷裂、邊壩洛隆活動斷裂為第四系全新世活動斷裂,活動斷裂兩側一定范圍為地殼不穩定區;部分巖漿巖侵入巖體、斷裂構造一般發育或不發育且地震烈度小于或等于Ⅶ度的區段,為地殼次穩定區,主要分布在昌都至波密侵入巖和新生代沉積巖地段;其余地段為地殼次不穩定區,也是線路通過的主要區域。

圖9 川藏鐵路昌都至林芝段區域地殼穩定性分區

3 地表地質災害危險性分區

3.1 地表地質災害表現特征

藏東南地區受擠壓碰撞、高原隆升影響,在內外地質動力作用下,區域內深大活動斷裂發育、地震頻發、氣候多變、降雨量大、冰川消融、風化凍融強烈,形成了高山峽谷地貌和大量松散物質,為地表地質災害孕育提供了良好的環境。

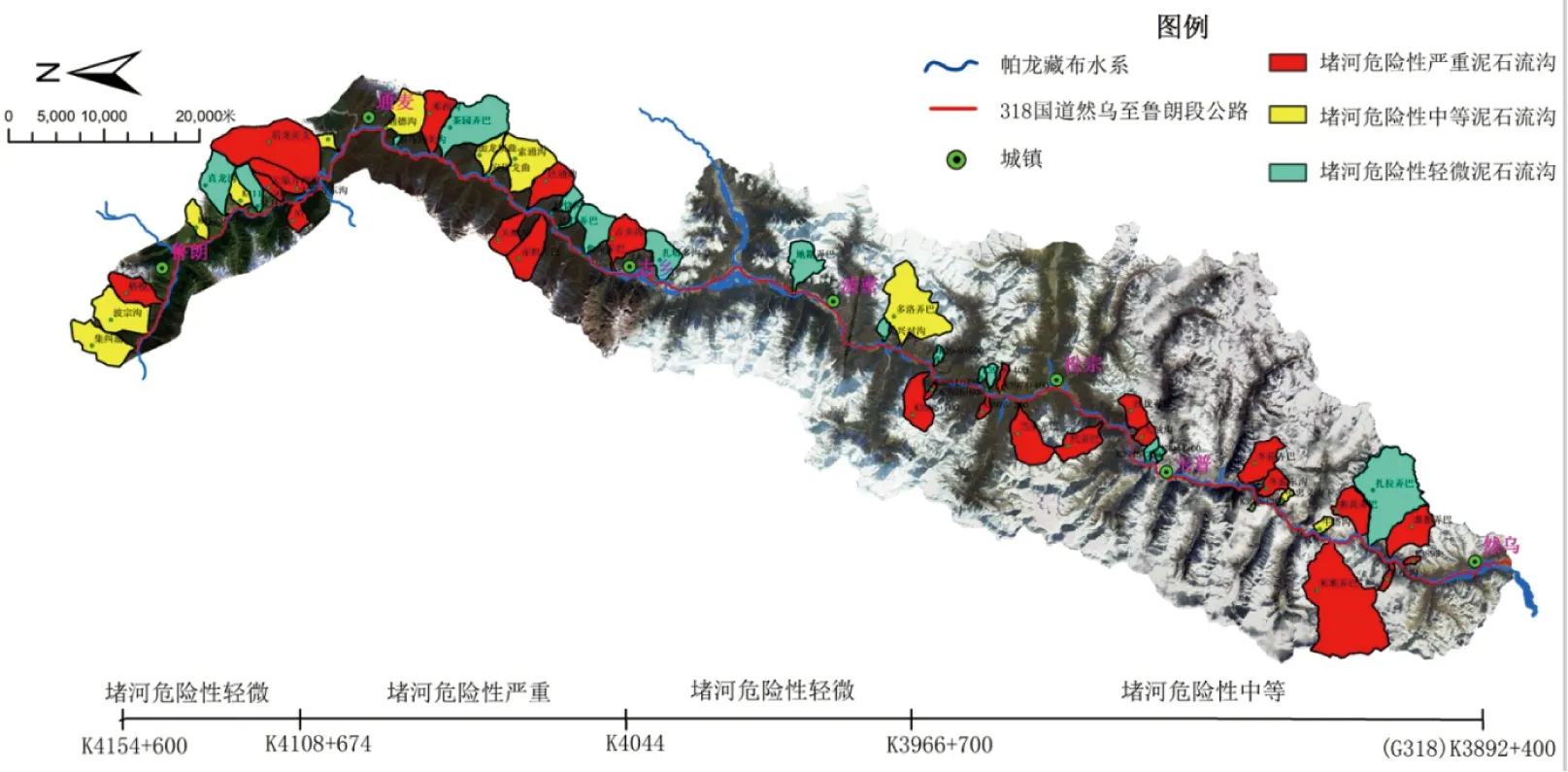

研究區地表地質災害主要包括崩塌、危巖落石、滑坡、泥石流、冰湖潰決、冰雪災害及災害鏈等。地質災害在高山峽谷區和沿斷裂構造帶密集分布,如圖10所示,受河流切割和強震的誘發影響明顯,地質構造復雜或多種構造交叉部位大型、巨型崩塌滑坡密集發育。帕隆藏布和雅魯藏布江兩岸分布有大型的滑坡、崩塌、泥石流,是鏈生災害的多發區。然烏至魯朗段冰川、強降雨發育,形成了以冰川泥石流為特色的地質災害,如圖11所示,怒江、瀾滄江、通麥至魯朗一帶形成了以大型滑坡、崩塌為特色的地質災害。

圖10 川藏鐵路昌都至林芝段交通廊道地質災害分布

圖11 川藏公路然烏至魯朗段泥石流堵江危險性分區

區域內的高位遠程滑坡、泥石流具有隱蔽性強、滑程遠、規模大、破壞力強的特征,滑坡、泥石流、碎屑流堵江形成堰塞湖,潰決后發生洪水,影響范圍大,風險極高,如2000年易貢大滑坡形成堵江后潰決沖毀易貢藏布和帕隆藏布流域橋梁道路。地震誘發地質災害分布廣、數量多、規模大,具有鏈式效應和長期活動性,這些地質災害對工程安全影響極大。

3.2 地表地質災害危險性分區方法

地表地質災害危險性評價分區,既要考慮場址區地質環境條件,潛在地質災害隱患點分布、規模、發育程度、致災能力等,同時也需要考慮鐵路工程與災害的相互關系和承災能力,如采用隧道形式下穿泥石流高易發生區,雖然泥石流頻發且強度大,但對下穿隧道影響較小,危險性并不高。

根據區域地質災害的發育規律,結合鐵路線狀工程的特點,基于對工程的危害性和可治理性,采用定性分析的方法將地表地質災害危險性劃分為4個等級,見表3。

表3 川藏鐵路交通廊道區域地表地質災害危險性分區標準

3.3 地表地質災害危險性分區結果

采用多源高分辨率三維衛星遙感、無人機勘察、地表調查、InSAR長時序地表形變監測等手段,查明研究區地質災害的分布特征和發育規模,川藏鐵路昌都至林芝段地表地質災害主要分為4個區,沿怒江、帕隆藏布然烏至魯朗段、雅魯藏布江、東久曲等高山峽谷區斷裂構造發育地段多為地質災害極差地段,邦達草原等高原夷平面為地質災害較輕地段,彼得藏布、尼洋河等U形寬谷區為地質災害一般地段,其余地段為地質災害較差地段。

4 工程安全穩定性分區

4.1 工程安全穩定性分區初判

工程安全穩定性的評價基于區域地殼穩定性和地表地質災害危險性,依據穩定性和危險性評價結果,可對工程安全穩定性進行初步評價。根據鐵路工程建設經驗,安全穩定性可劃分為Ⅰ(安全穩定性好)、Ⅱ(安全穩定性一般)、Ⅲ(安全穩定性較差,控制點需采取針對性工程措施)、Ⅳ(安全穩定性差,需進一步研究可行性)4個等級,判斷標準如表4所示。

表4 川藏鐵路交通廊道安全穩定性分區初判標準

4.2 高地溫修正

川藏鐵路昌都至林芝段高溫熱害問題突出,特別在通麥東久溝附近,揭示地溫溫度達95 ℃,局部地段還存在高溫熱水。隧道施工中遇到高地溫、高溫熱水,將對施工安全、進度產生重大的影響,嚴重威脅到設備和人員的安全,因此,在安全穩定性評價中需要考慮高溫熱害對其的影響。在安全穩定性分區初判的基礎上,可根據高溫熱害特征進行修正,修正標準見表5。

表5 川藏鐵路交通廊道安全穩定性分區高溫熱害修正標準

4.3 工程安全穩定性分區

川藏鐵路復雜的地理地質環境,按常規安全穩定性分區開展工作實施難度大、效率低,采用天空地一體化的勘察技術手段,依據區域地殼穩定性和地表地質災害風險評價結果進行初步判別,對初判結果進行高溫熱害修正復判,評價流程如圖12所示。

圖12 川藏鐵路交通廊道安全穩定性評價流程[24]

利用空天地一體化勘察手段獲取的地質信息,根據交通廊道安全穩定性評價標準,研究區安全穩定性以差和較差為主,喜馬拉雅東構造結區域、高山峽谷區與活動斷裂交匯帶安全穩定性差,邦達草原等高原夷平面安全穩定性一般,其余地段為安全穩定性較差地段。通過大量方案比選,川藏鐵路昌都林芝段線路方案基本繞避了地殼不穩定和高溫高壓水地段,采用下穿隧道方式規避了大量的地質災害極差地段,整體而言,屬于安全穩定性一般或較差地段,方案總體可行,局部控制點通過方案優化、合理工程設置、采用針對性工程措施后風險總體可控。

5 結論

(1)川藏鐵路昌都至林芝段沿線地質條件復雜,活動斷裂發育、地震頻發,高地溫問題突出,地表地質災害極其發育,具有頻次高、規模大、破壞力強等特點,這些地質因素嚴重影響了鐵路工程交通廊道的安全穩定性。

(2)基于地質構造、活動斷裂、地殼形變及地震活動性,以定量評價為主、輔以定性分析的方法,建立了研究區地殼穩定性分區標準。結果顯示:喜馬拉雅東構造結區域、沿嘉黎等活動斷裂帶兩側地段為地殼不穩定區;部分巖漿巖侵入巖體、斷裂構造一般發育或不發育且地震烈度小于或等于Ⅶ度的區段,為地殼次穩定區;其余地段為地殼次不穩定區。

(3)以地質災害發育特征和峽谷(河谷)區岸坡穩定性為基礎,充分考慮地表地質災害對工程的危害性和可治理性,建立了地表地質災害危險性分區標準。結果顯示:研究區多為地質災害較差或極差地段,邦達草原等高原夷平面為地質災害較好地段,彼得藏布、尼洋河等U形寬谷區為地質災害一般地段。

(4)結合區域地殼穩定性、地表地質災害和高地溫等主要地質因素,建立了川藏鐵路交通廊道安全穩定性分區標準;結果顯示:喜馬拉雅東構造結區域、高山峽谷區與活動斷裂交匯帶工程安全穩定性差,邦達草原等高原夷平面一帶安全穩定性一般,其余為安全穩定性較差地段。

(5)以區域地殼穩定性為基礎,結合地表地質災害危險性和高地溫特征開展交通廊道安全穩定性分區評價方法,在未來艱險復雜山區公路、鐵路、輸水隧洞等線狀工程前期方案研究或工程可行性分析中具有借鑒和推廣意義,對快速高效地規劃安全可靠的交通廊道有指導意義。