因勢而『為』巧整合 精準采『點』深思辨

——以《分數的初步認識》單元統整為例

文|陳飛 莊旦丹

錯例:把2個相同的面包平均分給3位同學,每位同學分到這些面包的()。

這一類型是學生熟悉得不能再熟悉,卻又“反復受傷”的題目,甚至到了畢業考試,正確率仍不容樂觀。筆者曾對本校五六年級的學生做過調查,錯誤率分別高達58.6%和32.9%,在訪談中筆者還發現兩個現象:一是找不準單位“1”。但當教師在“這些面包”下面劃出橫線,標上單位“1”時,有超過25%的學生發現了自己的問題,并能迅速答對。二是低階思維。回答正確的部分學生,機械記憶教師傳授的“秘訣”:有單位名稱的是把數量分一分,沒有單位名稱的是把單位“1”平均分。那么,怎樣從學生的認知水平和思維特征出發,合理、有序地設計立體式的教學活動,在三年級初識分數時上好“種子課”呢?筆者嘗試從以下幾個方面出發,抓住核心本質,探究深度學習。

一、為“診”而測,找準起點

前測目的:了解學生對于分數含義以及大小比較的認知程度和表征能力。

前測對象:三年級全體學生272名。

前測方式:無提示筆試+后期訪談。

前測題目:

①把1個蘋果平均分成2份,每份是()個。

②如果把每個圖形看成整體“1”,你能用分數表示涂色部分嗎(圖略)?

從前測中我們可以看出:

1.分數表征,存在欠缺。

第①題中,有超過半數的學生寫出了正確答案,其中有個班能用“個”符號表征結果的約占全部人數的13%,另一個班中表示“個”的人數有所下降,用半個表示的人較多,說明學生對整數以外的數有一定的了解。從第④題看出,學生具備了畫圖表征的經驗,但在“平均分”和“涂出一份”這兩個點上,學生錯誤率較高,說明學生對于的圖像表征理解不完整,還存在著一定欠缺。

2.分數含義,理解模糊。

學生對分數的書寫形式有了初步的感知,有個班對于總份數理解尚可,但顛倒了總份數與所取份數的位置;另一個班不僅有同樣的錯誤,而且對于總份數的理解還存在偏差,準確率不到10%。由此可見,學生不能準確把握分數中總份數與所取份數這兩個量與分子、分母之間的聯系,對于分數所表示的含義是模糊的,在分數本質理解上很不到位。

3.分數比較,粗淺模仿。

純數字化的比大小較為抽象,學生還沒有這方面的表象。在訪談中發現,同分母分數大小的比較學生建立在最初的整數大小比較的模式上,這種遷移僅僅停留在模仿層面,對同分子異分母分數大小的比較很陌生。

二、為“源”而理,聚合散點

要跨越以上幾點“障礙”,重要的是整體理解教學內容的內在關聯性,再加以分解,逐步把目標具體化。為此,筆者從橫向和縱向兩個方面出發,做了深入的解讀分析,以此追根溯源,避免短視行為。

1.橫向梳理,解讀單元教材內容。

通過橫向梳理教材內容,我們可以發現,分數的初步認識是在學生掌握整數加減法、除法的意義等基礎上學習的。分數和自然數一樣,是一種有大小的數,可以表示具體量的大小,也可以表示兩個量之間的倍比關系。從數的疊加到數的均分是數概念的一次擴充,它是后續分數的意義和小數初步認識的基礎。

三年級上冊“分數的初步認識”是學生第一次接觸分數,單元知識結構為:分數的初步認識(認識幾分之一,幾分之一比大小,認識幾分之幾,同分母分數比大小);分數的簡單計算(分數加減法,1減幾分之幾);分數的簡單應用(把一些物體看成整體,解決問題,整理和復習)。

由于學生第一次接觸較為抽象的分數,所以教材在內容的編排上有以下幾個特點:(1)教學內容,步子略小。從分數的初步認識——分數的簡單計算——分數的簡單應用,在難度上進行了分散,用分數的計算緩沖了“一個物體”到“一些物體”帶給學生的認知負擔。但從另一個角度而言,這樣的小步子教學略顯“碎片化”,就分數含義揭示的一般性而言,缺乏整體化的觀察和對比,不利于學生抽象思維的發展。(2)大小比較,植入過早。同分子(母)分數的大小比較,緊跟在分數的認識之后。多數學生發現規律后,就會直接進行應用,導致分數大小比較過早形式化,對于分數含義的鞏固不利。(3)畫圖表征,比重不足。在學習解決問題之前,教材基本以直接給出直觀圖為主,學生的畫圖能力沒有得到足夠的重視,這也使學生在后面的學習中出現不會表征或表征單一,以及題意和圖示不相對應等現象,對于解決問題造成一定的困難。

2.縱向比較,把握教材前后脈絡。

“只見樹木不見森林”的教學,難于從整體上把握教材結構。小學階段有關“分數”的教學內容主要分布在哪些年級?每節課的主線是什么?承載的目標是什么?前后又有哪些關聯?筆者對教材進行了縱向的比較,從比較中可以發現,三年級上冊的“分數的初步認識”直接影響著五年級下冊“分數的意義和性質”的教學;“分數的簡單計算”為五年級下冊“分數的加法和減法”算理的理解和算法的掌握積累豐富的計算經驗;“分數的簡單應用”是六年級上冊分數乘除法的雛形。由此可見,三年級中有關分數的知識點,對后續的學習起著重要的奠基作用。

三、為“效”而整,撬動支點

分數概念的建構是一個螺旋上升的過程。三年級學生認知經驗是有局限的,認知方式是感性的。此時學生只要結合具體情境進行平均分和分數之間的自如轉化,并感受到分數是一個由三個部分組成的整體來表示“平均分不到1的結果的大小”,目標即達成。因此,學生只有撬動“行為”和“符號”之間的一一對應關系這一支點,才能從直觀經驗建構概念深入到充分關注分數的本質內涵。

1.聚焦目標,讓整合教學更有“理”。

綜合前測解讀和教材分析,筆者認為在教學中應該做到以下三點:(1)增加有關分數“量”的學習,并加強在“量”的聯系對比中過渡到“率”,理解分數的含義。(2)通過豐富的操作活動,從面積模型、數線模型過渡到數量的關系,進一步感知分數的本質特征。(3)引導學生在可視化的表征中理解掌握解決分數問題的多樣化策略。為此,筆者對本單元的內容做了以下的重組和調整——認識幾分之一和幾分之幾;練習課;把一些物體看成一個群體;解決問題;練習課;分數比大小;分數的計算;練習課;整理和復習。

2.分層推進,讓知識銜接更有“利”。

立足“分數的初步認識”中分數的含義、應用與計算三個知識內容,將本單元學習課時進行重組、調整。(1)把“認識幾分之一”和“認識幾分之幾”4個例題合并成1課時,讓學生從整體的角度更好地感知分數的含義,明確總份數、所取份數和分子、分母的一一對應關系。(2)將“把一些物體看成一個群體”、“解決問題”2個例題進行前置,在原有教學目標的基礎上,整合“分數的簡單運用”中“以多當一”的內容,讓學生在理解“幾分之一”的基礎上,從單個數量的幾分之一走向多個數量的幾分之一模型建構,并趁熱打鐵用多種表征解決分數的相關問題。(3)將“分數比大小”和“分數計算”2課時延至第三階段,引導學生從“一個物體”和“一些物體”兩個維度出發去思考、去表征,讓分數的大小比較在具象和抽象之間來回溝通,更加豐富、更加立體,從而進一步鞏固分數的含義,明確行為和符號的對應關系。另外,每一大塊知識點之后都設置了相應的練習課,對整合的內容進行及時鞏固和拓展。

3.多元表征,讓探究生長更有“力”。

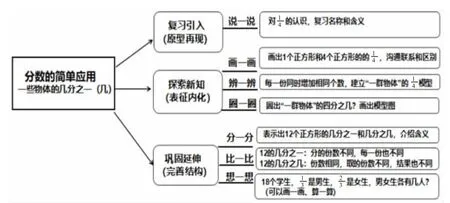

筆者從概念表征的視角出發,對本單元主要新授課的思路進行架構。通過“原型再現”、“表征內化”、“完善結構”三個主要步驟,完整表征間的轉化和互譯,順應兒童學習心理的發展,引導學生逐步認識分數,讓學習充滿生長的力量。

(1)尋分數產生之源,循序漸進。

以“分紙”切入,架構除法和分數之間的聯系;用“量”呈現,感受分數產生的必要性;以“量”導“率”,畫物體或圖形的個——折幾分之一個——涂幾分之幾個——提煉分數含義——構建分數模型,感受計數單位的累計。

(2)探分數結構之本,抽象建模。

“以一當一”延伸至“以多當一”,引發認知沖突,溝通聯系區別;借助圖形,呈現“整體”的不同類型,構建分數模型,探究分數結構的本質;任務驅動,利用《學習單》表示一些物體的幾分之一和幾分之幾,摒棄一問一答式的教學方式;交流探究,在對比中體會變與不變。

(3)融分數理法之美,策略共生。

如何讓圖示會“說話”,最重要的是“會悟”。教材中的分數比較是直接給出直觀圖,降低了難度。整合后的教學引導學生從“一個物體”和“一些物體”兩個層面出發進行思考,探究過程中需要悟出三個層次:一是統一標準。在同分母分數比較大小時,學生出現了分子大的分數反而小的情況,通過觀察,學生發現錯例中所取的標準不一,的正方形圖大,的正方形圖反而小。通過對比,學生明白必須統一標準,即同一個物體或同樣多的一些物體,否則就不公平。二是確定數量。在幾分之一的大小比較(和)時,選擇“一些物體”表征有一定難度,學生發現統一標準(數量為5個)后,無法表示。通過討論發現,只統一標準還不夠,數量的確定還大有講究,進一步引導學生需要找兩個分母的公倍數(分母相乘)。三是等值“替身”。拓展部分給出分子和分母都不同的兩個分數,引導學生明白除了畫圖,還可以尋找“替身”即等值分數比較更為簡單,實現策略的多樣化和優化。在三個“悟”中,進一步鞏固分數的含義,也讓學生感悟到分數的大小比較就是在比相同計數單位的個數。

4.題盡其用,讓知識聯結更有“底”。

單元重組并不一定是單元內所有知識的一個整合,也可以是單元內習題的整合、內容的補充、知識的拓展等,關鍵是要具備單元整合的意識。

(1)以小見大,提升高度。

“分數的初步認識”第1課時跟進練習:你能表示出下面這條線段的幾分之一或幾分之幾嗎?

(線段長10厘米,事先不告訴學生長度)

在揭示分數的各部分名稱、初步認識分數的含義后,學生已經對“平均分”深有感觸。所以碰到這道題時,學生會先進行測量,然后根據經驗平均分成若干份(2、5、10份),并選取其中的1份和幾份用分數表示。教師給予肯定并及時追問:為什么同樣一根線段,大家所表示的分數卻不一樣呢?討論后引導學生發現,在0-1之間有無數個分數,并用數線的形式進行展示,讓學生感悟分數就是把“1”進行不斷均分產生的。

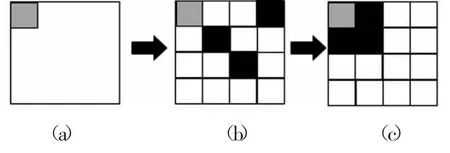

(2)動態分步,拓寬廣度。

“分數的初步認識”第2課時跟進練習:①出示圖(a),估一估灰色小正方形是整個大正方形的幾分之幾?你有什么方法驗證?②出示圖(b),你能用分數表示陰影部分嗎?③出示圖(c),現在你還能想到哪些分數呢?

在本題中,題①結合估算培養學生的空間觀念,并鼓勵學生用折一折、量一量、分一分等方法進行驗證,感受策略的多樣化;題②的陰影部分是離散的,讓學生感受分數單位的累計產生新的分數;題③的陰影部分通過移動,讓學生感知可以從不同角度進行觀察,滲透了分數的基本性質。通過動態分步呈現習題,把看似比較簡單的內容進行合理拓展,使學生的思維逐漸變得深刻、靈活。

(3)內容延伸,挖掘深度。

“分數的大小比較”跟進練習:

先出示題①,引發學生認知沖突,質疑為什么同樣的兩個分數,大小會不一樣呢?引導學生畫圖驗證。隨后馬上跟進題②,從部分推理整體,考查學生的逆向思考能力。通過題組對比練習拓展延伸,讓學生明白當單位“1”的量不同時,得到的分數可能相同也可能不同,為以后分數的學習埋下伏筆。

單元重組教學不是教學內容簡單的合并、增加與調換,教師“心中需有一盤顧全大局的棋”才能高瞻遠矚;學生“腦中需有一張思維導航的圖”才能觸類旁通。只有抓住核心、觸及本質的統整,才能讓深度學習真正發生。