用“思維”讓學生“看見”圖形

——兼評《認識線段》教學設計

文|潘小福(特級教師)

幾何學概念的基礎是圖形,圖形相對于數量而言似乎更為直觀,因此在幾何圖形的概念教學中,我們一直存在一個認知偏差,總認為幾何學概念更容易感知對象,相對于代數而言更容易抽象。事實上,事物越是直觀,越是與日常生活聯系密切,抽象就越難。因此,在認識圖形的教學過程中,尤其是低年級學生,需要通過豐富的實踐和操作活動,積極引導學生開展抽象、想象、描述等數學思維活動,才能用“思維”讓學生“看見”圖形。

一、現象與本質的思考

復旦大學王德峰教授在一次“西方的知識是怎么來的”主題講座中,舉了“水結成冰”的例子,“水”和“冰”都可以通過感官知覺到,而“結成”是無法直接感知的,需要通過思維才能形成概念,并成為經驗。由“水結成冰”引發了我們關于幾何學概念教學的現象與本質的思考與探討。

關于幾何學概念的抽象問題,數學歷史發展中有著“唯實論”和“唯名論”的爭論。柏拉圖認為通過肉眼看到的圖形是一般意義上存在的圖形的影子,一般意義上的圖形是真正存在的,這種存在要通過“思想”才能“看”到。作為柏拉圖的學生,亞里士多德卻認為,一般概念是人從感性的經驗中通過直觀和抽象獲得的,這些一般概念只存在于我們的主觀意識之中,而不是看得見摸得著的客觀存在。“唯實論”“唯名論”的爭論曠日持久,各有價值。但是從幾何學概念的教學角度而言,都要關注現象與本質,讓學生從感性經驗出發,然后通過數學的方法,經歷思維的過程,獲得更為一般的幾何學概念。

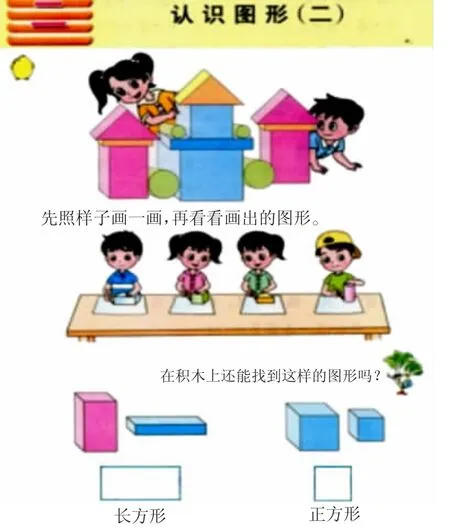

歷來,小學數學教材也正是這樣進行編寫的。以蘇教版教材為例。圖1為一年級下冊《認識圖形(二)》的教材,先讓學生玩積木,積累起充分的感性經驗,再讓學生把長方體上的面畫下來,形成對圖形的直觀感知,為了讓學生初步形成長方形的概念,必須借助于數學的抽象,引發學生數學思維:從長方體上畫下的面都是長方形嗎?從長方體不同的面上畫出的長方形是不一樣的,但都可以用怎樣的圖形來表示?長方形還可以有不一樣的嗎?幫助學生跳出“影子”或“客觀存在”,由現象至本質,初步認識到“長方形”是“一般概念”,不是某一具體的存在,是“思想”的“產物”。

圖1

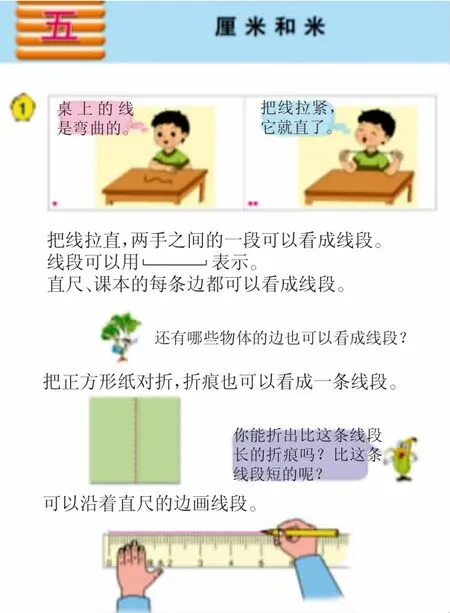

類似的,蘇教版二年級上冊“厘米和米”單元第一課時《認識線段》的教材(如圖2),也是通過“拉一拉”“找一找”“折一折”“畫一畫”等一系列活動,從感性的經驗中感悟、體驗線段的本質屬性,形成線段的一般概念。特別是“折一折”的活動,把線段置于平面圖形中,還原線段作為構成平面圖形要素的本來面目,引導學生正確把握線段的概念恰到好處。

圖2

二、內容到目標的解析

基于小學生的年齡特點及認知規律,以“思”“見”圖的要求是逐步遞進的,“思”的方法,“見”的程度都是分階段達成的,不是一次性完成的。因此,每一幾何學概念的編排都是螺旋式的,教學目標都是階段遞進,其內在存在著特定的結構性與邏輯遞進性。

內容編排螺旋上升。小學階段教學幾何學的概念,都會根據學生的年齡特點,采用螺旋上升的方式分成幾段教學,讓認識逐步深化。例如,蘇教版教材對幾何學概念的編排有著獨有的體系,先是直觀認識立體圖形,整體感知立體圖形的形狀,識別這些圖形,形成初步的表象,并初步感知平面圖形和曲面圖形的區別;然后再通過在立體圖形上找平面圖形的方式,直觀認識平面圖形,整體感知,形成初步表象,初步感知直邊圖形和曲邊圖形的區別;在此基礎上,直觀認識“線段”和“角”,通過構成圖形的要素——“邊”和“角”,認識平面圖形;在認識圖形的特征時,先認識長、正方形的特征,繼而深入認識“線段、直線、射線”“角”“垂直與平行”,再認識平行四邊形、三角形、梯形、圓的特征,并把軸對稱圖形、旋轉與平移、圖形的放大與縮小穿插其中,形成對平面圖形的完整認知。這樣的編排不追求一下子讓學生全部“看清”圖形,而是在學生的最近發展區內,開展適切的思維活動,恰當地“見”到圖形。

教學目標階段遞進。循著螺旋上升的教學內容的編排,相應的教學目標也是分學段邏輯遞進的。第一學段的教學目標主要是“辨認”立體圖形或平面圖形,“初步認識”長方形和正方形的特征,“了解”直角、銳角和鈍角。第二學段的教學目標主要是“認識”三角形、平行四邊形、梯形和圓,“認識”長方體、正方體、圓柱和圓錐,“知道”平角與周角,“了解”平面上兩條直線的平行和相交(包括垂直)關系。按照《數學課程標準(2011年版)》的設計,作為結果目標的行為動詞,“了解”“知道”和“初步認識”是同類詞,是指“從具體實例中知道或舉例說明對象的有關特征;根據對象的特征,從具體情境中辨認或者舉例說明對象”。“認識”和“理解”是同義詞,是指“描述對象的特征和由來,闡述此對象與相關對象之間的區別與聯系”。第一學段,學生對圖形的認識主要定位于結合具體實例,能夠辨認或舉例說明,即對圖形形成整體的、直觀的認識。第二學段,學生對圖形的認識不僅能夠描述圖形的特征,還要能夠闡述圖形之間的區別與聯系,形成相應的認知結構,即對圖形形成分析的、抽象的甚至關聯的認識。

基于此,對二年級上冊“認識線段”的教學,要從整體上理清教材的編排,要依據學段把握“直觀認識”的教學目標。蘇教版教材對“線段的認識”是分兩次編排的,一次是在二年級上冊“厘米和米”單元,第二次是在四年級上冊“垂線與平行線”單元。二年級時,通過豐富的“做數學”活動,在充分的直接經驗的基礎上,形成“直直的”“有兩個端點”的認識,并據此能夠“辨認”出線段來,特別是初步理解到線段是構成其他平面圖形的要素,要能初步脫離具體事物“想象”出線段;而到四年級時,不再借助直觀感知經驗,通過線段的端點向一邊或兩邊無限延長,引出射線、直線,借助數學的思維,理解幾何概念之間的聯系。只有整體把握了教材的編排和教學目標,才能在二年級時準確定位目標,運用恰當的學習方式讓學生“思”得起來,也才能“見”得合理。

三、經歷至思維的升華

以“思”“見”圖,“思”就是要培養學生對幾何學概念的抽象、歸納能力,這種能力不是與生俱來的,必須要系統培養,只有這樣,才能真“見”到幾何學概念的本質,而不是只看到它們的“影子”,造成認知上的偏差,也影響幾何學概念認知結構的形成。因此,在小學階段要重視學生經歷“做數學”的過程,通過數學操作、數學體驗及數學實驗活動,讓學生對幾何學概念形成豐富的感知經驗,但不能僅此而已,還要引發想象、比較、推理等數學思維,在動手動腦“做數學”的過程中以積極的“思維”去主動“看見”圖形。

以二年級上冊《認識線段》一課為例,從“看見”圖形的角度,有這樣三層目標:第一層是判斷畫出的線是不是線段(根據是不是直直的來判斷);第二層是數出已知的平面圖形中由幾條線段圍成;第三層是數一數圖形中有幾條線段,并因此對圖形進行命名或分類。畢竟是二年級的學生,從“思維”的角度而言,還只能從直觀例子中抽象出“直直的”“有刻畫長度的端點”,因此,通過拉一拉、找一找、折一折、畫一畫等具體動作思維進行簡單的抽象、歸納,讓學生“看見”線段,形成適切的線段的認知。

以王妍和王麗娟兩位教師的《認識線段》教學設計為例。我們可以看到兩位教師是如何讓學生經歷“做數學”的過程,實現經歷到思維的升華。

王妍老師在教學中有這樣幾個層次:第一層,通過拉、找、想,形成表象。以比較兩條隨意擺放在桌上的線的長短作為學習的開端,組織學生進行“拉一拉”的活動,形成“線段是直直的”的表象,這是可以感知的經驗;繼而從表象出發,先引導學生從數學課本的封面上“找一找”,并從正確“比劃”的角度,幫助學生認識線段的“兩個端點”,在此基礎上,通過“激光筆投射”“水滴的滴落”想象線段,雖然“看不見”,但可以“想象”,這一有創意的活動為學生今后形成對“線段”概念的科學認知種下“慧根”。第二層,通過數、折、比,深化認知。教師把線段置于平面圖形之中,回歸線段是構成平面圖形的要素的本質,通過數一數知道正方形是由四條線段圍成的平面圖形,并通過“折一折”“比一比”來深入認識線段,理解線段“有長有短”。第三層,通過畫一畫,多元表征。在充分的實踐和操作活動之后,開展“畫一畫”活動,把實踐和操作的經驗,進行歸納抽象,把通過“思維”“看見”的圖形用圖表征出來,并通過方向、長短的變式多元化表征,幫助學生抽象成線段的概念。整節課,既有充分的操作、實踐活動,更有恰到好處的思維活動,有效地幫助學生形成“一般的概念”。

王麗娟老師的教學設計也有三個層次。第一層,試畫圖形,整體入手。從畫平面圖形開始,先讓學生感知到線段是構成圖形的要素。第二層,拉、找線段,初步感知。這一層是結合實踐體驗活動初步認識線段,通過“拉一拉”“找一找”活動,用感知積累起線段是“直直的”的直接經驗。第三層,畫畫想想,深入建構。這一層王老師重點放在了“畫線段”上,這是低年級學生很適合的幾何圖形抽象的有效方式,是把建立起來的感知經驗,經過數學思維,用自己喜歡的方式表征出來,并通過與班級同學的互動交流,形成完整的概念。王老師在這一環節上,特別地跟進了三個層次的問題探索:第一,你是怎么畫的?沿著直直的邊畫;第二,這些線段有什么相同點?都是直直的;第三,這些線段又有什么不同點?有直、有橫、有斜,方向不同;有長有短,長度不同。學生畫畫想想,多視角的思考表征,讓學生思維由單一走向縱深。最后規范畫法:畫出兩個端點。在教師針對性的引領之下,學生手腦并用,以做促思,對線段的認識從經驗感知逐步上升至理性思維,進而建構數學概念。

兩位教師的教學設計雖有不同,但都重視在充分感知、建立直接經驗的基礎上,融入抽象、想象、多元表征等思維活動,凸顯以“思”“見”圖意旨,有效建立起圖形的基本要素———“線段”這一概念。