線性空間體驗下的路徑生成研究

王佳楠

摘 要:通過探究體驗在不同研究領域中的理論概念及內涵,對比推斷出關于體驗的相關因素,以此為切入點,對線性空間體驗下的路徑生成過程進行分析論證。從知覺現象學的角度將人的空間活動與路徑的功能作用相結合,得知路徑的體驗模式分為知覺體驗和場所體驗兩種,并將室內坡道作為路徑研究案例加以論證。在綜合以上空間體驗研究的基礎上對坡道設計的分類和運用進行歸納總結來進一步闡述基于體驗角度的路徑生成相關內容。

關鍵詞:線性空間;路徑;知覺體驗;場所體驗;坡道

隨著現代主義建筑的產生和發展,人們越來越重視空間的特性。坡道作為路徑空間形態之一,實現了對線性空間中“層”的消解,打破了空間垂直與水平方向的硬性序列組合,使空間具有了更為自然的線性特征,豐富了線性空間的內部層次。因此,文章以室內坡道為路徑生成的研究案例進行線性空間體驗的相關論述。

一、體驗的內涵及相關理論

何謂“體驗”?劉驚鐸的《道德體驗論》中將其定義為人類的基本生存方式之一,是一種圖景思維活動,也是一種震撼心靈、感動生命的魅力化育模式[1]。從古至今人類都在以自己的方式去體驗生存環境,感受和改造自然,創造屬于自己的生活空間,并與自然融為一體。在體驗的過程中通過身體與空間相遇,感受著建筑空間的存在與變化,這種身處在空間之中而又超越空間本身的感知行為,便是對空間的體驗。

在設計領域中,早在原始時期就以人體形態去象征建筑,衍生出了人文主義建筑學這一理論研究。在人文主義建筑學中,以人為中心,通過有意識地將建筑空間賦予人的運動和情緒,把自身的功能形象投射為具體形式,從而把建筑空間改寫成人類自己的術語[2]。隨著現代建筑的誕生和發展,建筑的設計理念逐漸從形式主義轉變為實用和功能主義,以勒·柯布西耶為代表的建筑師逐漸重視起人在建筑路徑上的體驗感和場所感,在現代建筑代表作薩伏伊別墅中的坡道設計更強調了路徑作為人活動的場所這一特點。由此,路徑在線性空間中的功能作用被建筑師發掘并予以建筑空間更豐富的體驗性和創造力。從相關領域的研究可以分離出體驗的相關因素有三方面:一是體驗的主體與客體,在本文中,體驗的主體是游歷建筑的人本身,客體是線性空間。二是體驗者在感知層面的心理感受。以知覺現象學為原理,體驗者在線性空間內有意識或者無意識進行了參與式的知覺體驗和場所體驗,并給予了個人情感和精神需求。三是體驗的表現形式。可以是指向某一特定地點特定場所的體驗,也可以是漫步建筑過程中連續不間斷的空間體驗,表現形式的不同與路徑的功能以及特性息息相關[3]。

二、路徑在線性空間中的功能和特性

空間從線性的二維空間發展到立體的三維空間,垂直界面既是一種媒介也豐富了空間的體驗過程。在線性空間中,人類的活動有了方向性,路徑的生成來源于人們的運動軌跡的變化,空間的體驗也伴隨而生。在體驗的過程中,路徑作為線索,引導主體通過自身的運動變化走向客體。

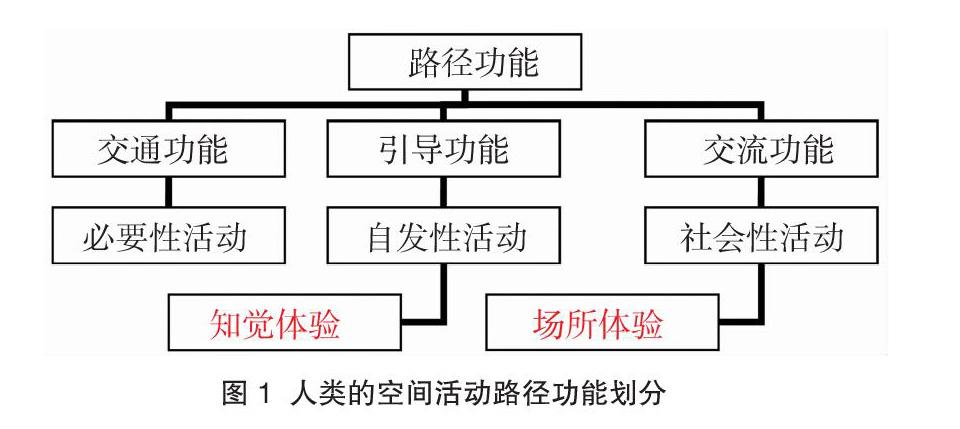

在揚·蓋爾所著的《交往與空間》一書中,將人類的空間活動分為三大類:必要性活動、自發性活動和社會性活動[4]。這三種活動類型成為劃分路徑功能的主要依據(圖1)。在路徑的功能分類中,交通功能是其最基本的功能,它保證了線性空間整體性和連貫性。而引導功能和交流功能都是以人的角度出發,不同的是引導功能是以人的知覺意識為前提,從自身的感官系統出發,通過身體感知和心理圖式來達到體驗的效果,是一種知覺體驗的方式。而在交流功能中路徑的角色是主動的,人卻是被動的,路徑在空間環境氛圍的營造下牽引人們進行一系列人與環境之間的交往和體驗。

路徑在其功能作用下具有指向性,連續性和序列性的線性空間特征。坡道的斜面暗示著路徑的方向性和主要空間的存在位置,打破了線性空間結構的沉悶感且融合了分隔的空間,延長了體驗者的行徑時間并在傾斜的坡面提供給人們交往和活動的場所,利用建筑帶來的場所感來烘托氛圍達到體驗的效果。

三、路徑生成的體驗模式

(一)知覺體驗

梅洛·龐蒂在《知覺現象學》一書中強調了知覺在體驗過程中的重要性,一味地以客觀思維認識世界將會失去真實生活的本質意義。從建筑心理學的角度來說,知覺來源于人對空間的感受,它不僅指人對于空間布局、體量和色彩等的直觀記憶,更需要通過身心的投入激發個人的情感從而產生知覺,是一種深層次的心理體驗方式。芬蘭建筑師尤哈尼·帕拉斯瑪在論文集《肌膚之目——建筑與感官》中寫道:“在藝術的體驗中,一種奇特的置換發生——我賦予空間以情感和聯想,而空間給我的是它的氛圍,這種氛圍激發和活躍了我的認知和思想。”[5]由此,知覺體驗在路徑生成中分三個過程。首先,直接體驗。最初接觸空間所帶來的感官刺激,比如道路的材質和顏色等等。這些都是被動接受的直接且不清晰的客觀感受。其次,通感體驗。來自五官的多重體驗相互重合、置換,合為一體并且傳入大腦,誘發心里的感受,是生理感知和心理感知的雙重體驗。最后,情感體驗。在感官體驗下激發大腦的思考,隨即喚醒過往的記憶,將陌生環境帶來的體驗寄托到自身的情感中,達到真正體驗的精神內涵。

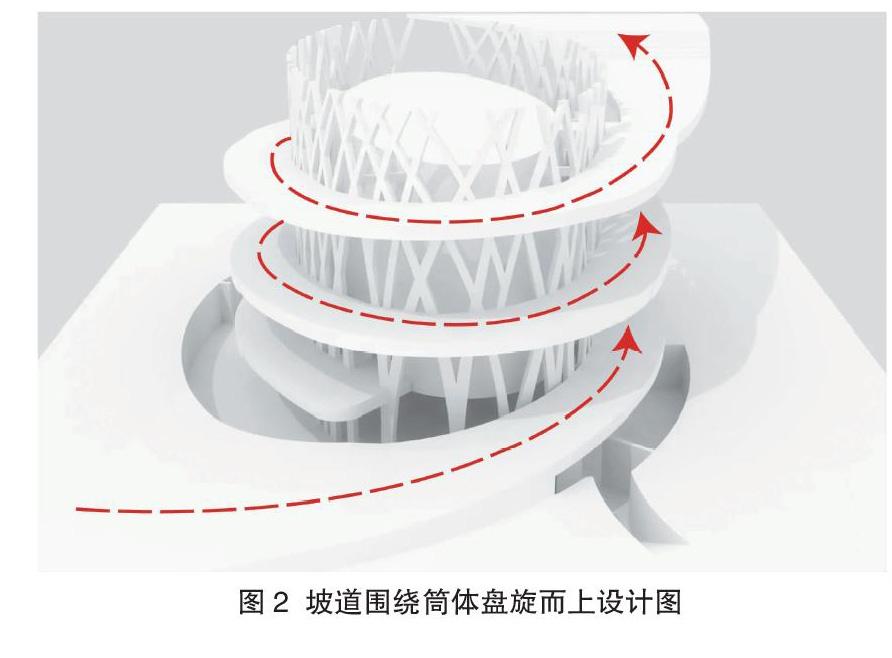

在米蘭世博會的中國企業聯合館設計中,建筑整體形狀表現為“負陰抱陽、內外相生”的姿態,通過“方圓”“曲直”“內外”“虛實”“剛柔”“動靜”等建筑處理手法來體現傳統中國哲學思想。建筑以“中國種子”和“森林綠核”原型的樹枝狀筒體為核心,而坡道圍繞筒體盤旋而上直至屋頂花園[6](圖2)。展覽空間通過坡道來組織游覽者的觀展流線,人們的視線穿過卷曲的半透明外膜達到室內外流線自然切換的效果從而產生對空間的知覺體驗,仿佛穿梭于傳統園林中,在巡游中領略著中國園景文化的魅力和空間的禪修意境。

(二)場所體驗

在場所體驗模式中,場所理論是建筑現象學研究的核心理論,諾伯格·舒爾茨的《場所精神》一書中以海德格爾的存在主義哲學觀為基礎,認為“定居”的概念與“存在的立足點”相近,含有“空間”和“特性”兩個方面。場所具有空間特征但又不完全是空間,它由人、生活和空間秩序三部分組成,當人們將空間賦予存在意義時,空間才被稱為場所。路徑空間也具有場所性,凱文·林奇在《城市意象》中將生活的場所(人類聚居地)描述為由“圖形標志物”“節點”“路徑”“分區”“邊界”五個空間元素構成,舒爾茨在《建筑——存在、語言和場所》中提出對于“在路上”的定義,即包括路徑和路徑所穿過的區域,而路徑的特點首要就是指它所經過的“生活的世界”,這充分說明了路徑的場所性特征。

在坡道上人們通過游歷的方式產生對空間的感受并激發內心情感,而周圍環境由空間上升為場所。隨著場所感的增強,路徑從抽象的三維實體升華到精神層面的生活經驗和空間本質上,在場所精神的感召下回歸到建筑最根本的體驗中。

在庫哈斯設計的康索現代藝術中心中,三條相互交錯的坡道通過打破空間垂直交錯相對沉重的結構和自身的連續性特點來建立城市與建筑(圖3)。室內與室外以及內部空間的相互交接循環交通組織方式實現各種功能和流線,豐富了空間的層次感和序列性,將不同的空間并置在一起形成一種循環交通組織方式來實現各種功能和流線[7]。而路徑上的每一個點都能很好地表達出連續線性空間的效果,且傳達給人們更多由社會活動與生活場所帶來的游移感和體驗感。

四、體驗角度下坡道的應用形式

室內坡道作為路徑的表現形式之一有著獨特的空間造型,它本身的連續性和序列性使其在空間結構上提供給人們視覺上一定的韻律感和美感。建筑師在進行創作時往往采用旋轉與連續、層疊與穿插、排列與轉折等多種模塊組合方式,來提升空間的流動性和人們對建筑的體驗感和場所感[8]。基于坡道特性和在體驗模式下對建筑線性空間的作用可將其分為兩大類:導向性坡道和連續性坡道[9]。

(一)導向性坡道

導向性坡道的表現形式為有等級的定向型和無等級的發散型。

定向型坡道多用于強調入口空間的方向性以及增強建筑符號元素的設計感。在謝子龍影像藝術館外部空間中,建筑正立面投射的三角形圓錐體首先引起了人們的駐足,而近距離的賞析則需要通過一條狹長的坡道方可到達。在這里坡道除了指引人們向上行走外,還為三角圓錐的展現帶來了欲揚先抑的神秘感,加上入口處無邊界水面的建筑倒影,三角錐體對人們形成的庇護以及入口的空間儀式感展露無遺。另一條環形坡道則更具備導向性坡道的方向性,它兼具觀景路徑與入口指引的功能,環形的空間形態更是增添了室外游覽路徑的趣味性和造型的多樣化。

相比于定向性坡道來說,發散型坡道主要用于景觀園林中的路徑空間,比如傳統園林中的廊道和橋,它更重視與周圍山水草木間相互映襯給予人們恬靜怡人的心理感受。

(二)連續性坡道

連續性坡道強調了路徑的場所性和序列性,旨在表現坡道的過渡和功能作用。在線性空間內,坡道的邊界是模糊的,它消解了“層”的界限,打破了維度的束縛并改變創造出無限動態的位移關系,使人們體驗到自然且不間斷的空間流線。

在謝子龍影像館的室內路徑空間營造中,剪刀坡道的設計無疑是濃墨重彩的一筆,在室內半封閉式幽暗的中庭空間內,一道傾瀉而下的天光形成“光的峽谷”灑在疊合的路徑上,傾斜的坡面模糊了上下層間垂直方向上的邊界限制,水平空間上產生了在豎向維度上流動的意義。拉伸的動態距離關系使人們身居其中感受光線與場所交合下靜謐與靈動的轉換,白色的清水混凝土迎合了場所中對停留與思考空間的需求,在坡道上駐足的人們伴著光的沐浴喚醒內心深處的情感表達,在建筑中體驗空間的語言。坡道在建立場所感知外它還兼具建筑功能空間的構成部分,多以展廊的空間形式提供給人們停止交流的活動場所。正如古根漢姆博物館,賴特傳承了他早期作品仙那度畫廊中坡道的原型,在水平方向上突破了傳統展覽空間的束縛,引用了“勻質空間”和“無限生長”的線性空間概念,與建筑造型相結合,坡道連續的線性使每層展覽空間的“場所精神”得以延續,其自身也充當了展廊的使用功能部分,引導參觀者沿行徑方向進行交流和體驗。

綜上所述,人塑造了空間,空間亦成就了人。路徑作為建立人與空間關系的線索,引導人們在知覺與場所體驗模式下賦予建筑以新的形式和語言,它帶給人們更多的是對建筑的思考與感悟。而坡道是路徑更深層刻畫后的體現,它正在以多樣的姿態探索線性空間更為生動細膩的體驗歷程。

參考文獻:

[1]黃紹華,嚴瑾,李艷丹.體驗教育視閾下大學生閑暇生活研究[J].大學教育,2018(4):10-12.

[2]魏澤松.建筑空間與人體表現[M].天津:百花文藝出版社,2014:153-155.

[3]陸邵明.建筑體驗:空間中的情節[M].北京:中國建筑工業出版社,2007:7-15.

[4]李清濤.基于行為觀察法的居民停留行為與住區活動空間關聯性研究[D].合肥:合肥工業大學,2017.

[5]帕拉斯瑪.肌膚之目:建筑與感官[M].劉星,任叢叢,譯.北京:中國建筑工業出版社,2015:15.

[6]任力之,吳杰,孫倩.與自然相合:2015米蘭世博會中國企業聯合館設計[J].建筑技藝,2015(3):64-71.

[7]劉茜,林濤.城市視角下的建筑坡道設計:以庫哈斯為例[J].華中建筑,2014(2):45-49.

[8]鄧奧博.現代建筑三維連續的坡形底界面形態研究[D].杭州:浙江大學,2017.

[9]蘇婷,楊爽.淺談坡道連續性下的自由式與跳躍式空間[J].山西建筑,2010(24):42-43.

作者單位:

河南財政金融學院