論北美新移民華文文學的身份問題及其文學史定位

身份,是中國大陸主流文學史敘述排斥北美新移民華文文學進入觀照體系的重要原因,如陳國恩所言,若將海外華文作家納入中國當代文學史的體系,“可能引發國際間的政治和文化沖突”。但是,有三方面的問題需要引起重視,首先,作為國籍意義上的身份是法律屬性的問題,而作為民族、文化的身份才是關涉文學更為關鍵的層面。美國當代政治學家亨廷頓就認為,冷戰結束后,世界范圍內人與人之間最重要的區別不是意識形態、政治、經濟領域的差異,而是文明、文化的區別。正如他在《文明的沖突與世界秩序的重建》中所言:“在當代世界,‘他們越來越可能是不同文明的人。”人們不是用國籍,而是用宗教、祖先、習俗、價值、歷史、語言等來界定自己,在宗教社群、種族集團、民族身份,以及在最廣泛的文化層次上認同文明。基于此,在他看來,到了20世紀90年代,更多地體現為對族性認同或群體身份問題的關注。另一方面,海外華文文學是一個籠統的概念,不僅包括除中國大陸和港澳臺地區之外世界各地華文文學創作的存在區域,還包含著相關的文學現象、作家群體等。而它們又都處于特質各異的動態歷史生成過程中,歷時性發展、空間性特征基本都不同形。因此,所謂“海外華文文學不能進入中國當代文學史”,并非意味著海外華文文學之中某一類或某一歷史時段的文學不能進入中國當代文學史。因為,如果中國當代文學史不能不加區分地包涵海外華文文學,那么同理,也不能不加區分地做一刀切式地處理,將整個海外華文文學都排除在中國當代文學史之外。再者,北美新移民華文作家的特殊身份,決定了研究它們的目的并非僅是“發現移居海外的中國人處理中西文化沖突時的獨特經驗”①。

北美新移民華文文學作為海外華文文學獨具魅力、發展較成熟的一支,作為中國大陸新時期文學在海外的延伸,又因創作主體曖昧的身份,與中國當代文學的粘連性遠高于其作為海外寫作的獨立性,因此,將其納入中國當代文學史的視域進行觀照,不僅不會有損其學科獨立性,反而更有利于發掘它的文化與藝術價值,也有利于發揮它肩承“五四”、共時新時期文學的社會與審美作用,更有利于中國文學與世界文學對話、交流,帶著民族性走向世界。

一、特殊身份及其入史的合法性

北美新移民華文作家是指20世紀70年代末80年代初,即中國大陸改革開放以后走出國門奔赴北美留學、求職、經商或婚嫁,并長期居住于海外,以漢語作為表達工具進行文學創作的作家。代表作家有張翎、哈金、嚴歌苓、袁勁梅、薛憶溈、陳謙、李彥、王瑞蕓、曾曉文、陳河、蘇煒、查建英、陳九、少君、郁秀、呂紅、黃宗之、朱雪梅伉儷、盧新華、沈寧、施雨、施瑋、張惠雯等。這些華人作家都是第一代移民,基本都在中國接受了完整的高等教育后才走出國門,留學是他們主要的移居方式,因而也有論者將他們的文學創作劃分到“留學生文學”中。比如張翎1983年畢業于復旦大學外文系,后于1986年赴加拿大留學;哈金1977年考入黑龍江大學英文系,又在山東大學美國文學專業攻讀碩士,1985年到布蘭迪斯大學留學,并于1993年獲得博士學位,繼而定居美國;薛憶溈1985年畢業于北京航空航天大學,獲工學學士學位,1996年畢業于廣州外國語學院,獲文學博士學位,曾任職深圳大學文學院,2002年移居加拿大;李彥1987年畢業于中國社會科學院研究生院新聞系,旋即赴加拿大留學;曾曉文,獲得南開大學文學碩士學位,后赴美留學,獲得錫拉丘茲大學電信與網絡管理碩士學位,2003年移居加拿大;施雨,1988年畢業于福建醫科大學,后赴美,通過了美國西醫執照考試;查建英,20世紀80年代畢業于北京大學,后赴美留學;沈寧,1977年進入中國西北大學中文系,1983年赴美留學;少君,20世紀70年代末進入北京大學學習聲學物理,80年代赴美國德州大學攻讀經濟學博士學位,等等。可見,北美新移民華文作家基本都在國內接受了完整的大學本科教育,有的甚至還獲得了碩士、博士學位之后才赴北美,即是在文化人格、價值觀念定型后才走出國門留學、工作、定居,進而加入遷居國國籍。盡管北美新移民作家們的國籍改變,“但是對于文學創作來說,真正起作用的主要不是政治身份,而是文化身份”②。其文化人格并不會隨著移民而被完全“更新”,其文學作品傳遞出來的文化身份才是更重要的關于身份的確認。

既然在文學創作活動中,文化身份是更重要的參照系的話,那么所謂中國文學中的“中國”二字的含義便值得做深入探討。現代主權國家的國家觀念和國家的構成形態,并不適用于古代中國,直到清朝末年,“中國”才真正作為世界主權國家的簡稱。荷蘭政府在1907年出臺所謂的《荷蘭新訂爪哇殖民籍新律》,以強迫當時生活在南洋的爪哇華僑改為荷蘭國籍。當時的大清帝國在駁斥荷蘭這一政策的時候,曾在公文中出現了“中國”的簡稱:“執照公理及中國國籍新律,照駁和使,略謂各國通例,初人民自愿入籍外,斷無以法制強迫入籍之事,華僑在荷屬相安已久,和亦久已認為中國。”③在中國,文學的民族文化身份與國家身份是不同的,“中國文學”中的“中國”也并非完全是政治身份的表述。“中國”一詞在《詩經》中最早出現,在《禮記》《左傳》《春秋》等文獻中有相對明確的表述。但其中“中國”一詞大都與當時處于邊緣的戎、狄、蠻、夷等作為相對的概念出現。比如《禮記·王制》:“中國夷戎,五方之民,皆有性也…….中國、蠻、夷、戎、狄,皆有安。”《左傳·莊公三十一年》云:“凡諸侯有四夷之功,則獻于王,王以警于夷。中國則否。”《公羊傳·禧公四年》載:“南夷與北狄交,中國不絕若線。桓公救中國而攘夷狄,卒荊,以此為王者之事也。”可見,此時“中國”并非國家的簡稱,而是帶有鮮明的民族身份特征。直至隨著后世民族大融合的發展,華夏族成形,“中國”便成為華夏族的別稱。在《公羊傳·成公十五年》中就有記載“諸夏”與所謂蠻夷、戎狄的相互對應,其中記載道:“《春秋》內其國而外諸夏,內諸夏而外夷狄。王者欲一呼天下,易為以外內之詞言之言自近者始也。”這里的“諸夏”與后世形成的華夏族、“中國”等概念異曲同工。由此可見,“中國”一詞一開始被賦予的就是關于民族身份的色彩。梁啟超在1902年就指出,時人“知天下而不知有國家”,而夏、商、周、秦、漢、魏、晉、宋、齊、梁、陳、隋、唐、宋、元、明、清,“此皆朝名也,而非國名也”④。“中國”在古代并不是作為國家或者朝代名稱出現,既然不同的朝代具有不同的名稱,為什么還能在現代來看稱之為一個一以貫之的“國家”呢?原因就在于,這些朝代共享的是一套文明系統,一以貫之的文化結構。所以時至今日,世界范圍內的“中國人”被稱為“華人”,中國的語言被稱為“華語”。在全球化的今天,“中國”這一原本就肇始自民族身份的概念,又因與世界的交往、融合,成為整個中華民族的文化身份。也正是在這一層面上,中國文學才能涵蓋不同質的中國古代文學和中國現當代文學。也是在這一學術基點上進行討論,中國當代文學中的“中國”也是文學的民族身份,北美新移民華文作家的文化身份而非國家身份與之對應,北美新移民華文文學進入中國當代文學史便具有充分的合法性。

北美新移民華文作家們的文學創作也會呈現出特殊身份造成的豐富性,而內心的“民族文化之根”是其安身立命的根本,是其文學作品深厚的扎根土壤。所以,陳九才會借小說道出:“中國人嘛,雖說住在紐約,那不也是美籍華人。華人跟別人不同就在這兒,別人到哪兒可以完全算哪兒的人,俄羅斯人到美國是美國人,土耳其人到美國也是美國人。中國人不同,叫美籍華人。美籍是定語,華人是主語。”⑤所以,哈金才會在談及《南京安魂曲》的創作時坦言:“我曾經放棄過兩次,寫不動了,可后來又不甘心,又重新做起……這本書死活得寫出來。這是民族經驗,我寫的是民族的苦難和恥辱。”他強調的是“民族”。呂紅更直言不諱:“我覺得,移民在遷徙異鄉的漫長過程中,雖然可以跨越地域疆界,獲得一個新地方的居留權或身份位置,卻無法從精神上獲得歸屬感。也就是說,移民獲得‘永久居民或‘綠卡,并不等于建立了真正的文化歸屬。有時甚至感覺身份更尷尬和更模糊。即產生所謂的身份困惑:既疏離于故鄉,又疏離于異鄉。那么文學的特性就是在這多元而復雜,原民族性與當地本土性的交錯、沖突與融合中凸顯。新移民作家試圖通過作品超越地域或其他精神藩籬,去重建新的文化身份。”⑥也正是在這樣的背景下,我們還可以看到另外的相關狀貌:中國大陸當代作家的身份也在發生變化。這并非新時期以來中國文學新生的現象,“五四”時期就曾出現,魯迅和周作人兩兄弟就提出過“住在中國的人類”⑦的概念,盡管住在中國,但心靈向著世界開放。也有另外的中國作家不管獲得怎樣的外在身份,無論生活在世界上的哪個國家,始終都保持著“中國的迷思”。

這種全世界范圍內的移居現象及相伴而生的文化交融狀態,正好賦予了移民者從外部觀察本民族文化的契機,跳出“圍城”進行審視或許有局內人無法看到的風景,“只緣身在此山中”的困惑也隨之有了迎刃而解的可能性。“我們若考察20多年來的諾貝爾文學獎獲得者,便同樣可以發現一個有趣、然而卻不無其內在規律的現象:20世紀80年代以來的獲獎者大多數是后現代主義作家,90年代前幾年則當推有著雙重民族文化身份的后殖民作家,到了90年代后半葉,大部分則是流散作家。”⑧當然這并不是為了夸大跨文化屬性對于作家創作的重要性,也不是唯文學獎是瞻,但至少可以看到,異質文化的介入對于作家文學創作視野、視角拓展等方面,在關于文學的“人類性”“世界性”開掘等方面具有重要意義。北美新移民華文作家們作為文學的游牧民族,實際上還是移居國的文化寄居者,中國大陸的文學、文化土壤是其文學創作逐水草而居的理想棲息地。“研究中國當代作家的不同文化身份,尤其在這些不同文化身份之間維持建設性的對話關系,較之無視或夸大他們的不同文化身份之間的差異與對立,顯然更為重要。”⑨更何況,已有學者做出了突破性的嘗試,丁帆主編的《中國新文學史》(2013年出版),現代部分就分為了三大板塊:大陸文學、臺港文學、離散寫作,最后離散寫作的部分就有了將海外華文文學納入文學史敘述的實踐。

文化“混血”的屬性在一定程度上會帶來關于文化身份認同的焦慮乃至困擾,但“在成年后從祖國遷移至美國的這部分華裔作家身上基本上不存有文化身份認定的困惑。他們也常以本土中國為故事的背景。對于他們來說,中國形象是具體的、清晰的。但他們對中國的描述又是別致的,因為他們是站在大洋彼岸,在一種地理上與本土中國疏離的位置上來反思歷史。”⑩中國文學也并非一個封閉空間,而是一如既往積極展開著與世界文學的交流與對話,北美新移民文學恰好就是排頭兵。“海外華文文學一下子就把中國當代文學的視野拓寬到世界的范圍,它意味著,中國當代文學不僅融入世界文學之中,而且還動能地參與和推動世界文學的演變。”11全球化的日益加深,并非要徹底消除“民族性”,而是使不同文化身份的人共同構成了這個色彩斑斕又充滿趣味的世界,從而生存空間乃至國籍已不能作為牽絆,阻滯文學、文化、文明帶著“民族性”與世界交融的步伐。

“由華文文學的作家身份認同、情感結構、語系轉換,及其多元文化滲透等構成的自身特質,推動了中國現代文學研究的觀念更新。當我們關注地域文化主客體融合構成新意義的同時,地域疆界的打破,重構了文學與歷史共生共存,構成了一種豐富而復雜的多重文化關系的互動形態。”12對于中國當代文學史的書寫而言,如何在這種復雜的文學創作主體身份變遷之中,在全球化和信息化的現實境遇中,重新思考“中國當代文學”的內涵與外延,是當前“中國當代文學”研究無法回避的基本問題。

二、“想象的共同體”與“人類命運共同體”

由北美新移民華文作家主體的精神建構,及其呈現于小說的題材、結構、審美表現等決定:一方面,北美新移民華文作家創作心理預期主要是與其有共同生活史的讀者,即希冀與文化共同體內的成員來分享他們的審美表達和生命經驗;另一方面,其作品基本講述的是“中國故事”,當然也有異域文化的觀照及跨種族、宗教的書寫,但落腳點在于民族文化與異域文化的碰撞,使得北美新移民的小說創作愈加呈現出一種人類命運共同體的態勢。

美國學者本·安德森曾指出小說通過設定一個廣大的讀者群體并吸引這個群體相互認同,有助于創造一個“想象的共同體”。“中國”作為一種文化符碼、精神象征是以想象的方式存在,處于異質文化沖突語境中的北美新移民華文作家通過言說民族話語的方式呈現了一個“想象的共同體”——中國。這個“共同體”所敞開面向的是一切能讀懂它的人,所以共同的語言、心理結構、文化背景在這個“共同體”的建構中占有至關重要的地位。也是在這個意義上,“共同體”內部的成員即使素不相識,但因之搭建成功的基石與訴求,使得休戚與共的通感得以實現,通過文學這一形式得到形塑與確認。“小說無聲地、不斷地滲透到真實之中,默默地創造著一種非凡的共同體信念。”13也正如饒芃子所言:“在眾多海外華文作家那里,中華文化的‘墻,不是地界,而在他們心里。他們心中的‘墻,不是封閉的堡壘,而是有溝通‘墻內外的‘門和‘路,因而能夠和他種文化交流、互動,又能自覺地承傳和發揚本民族文化特色,以民族文化的‘生命活態,參與整個人類文化發展的大潮之中。在這個過程中,開放、積極地感受差異是很重要的。”14

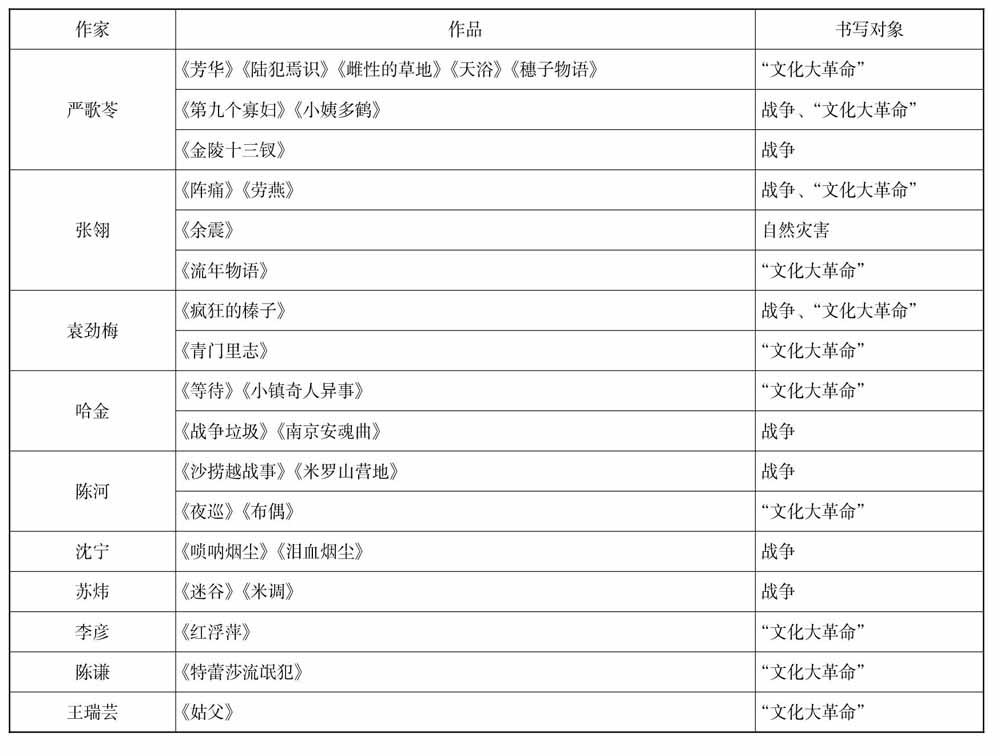

以文學為中心來考察北美新移民華文作家及其作品的文學史定位,是更符合文學自身發展規律的重要準繩,“文學中心的多元文學史建設就意味著文學的真正自立,以及思想觀念的開放和豐富。只有在這樣的環境中才能孕育出真正個性化的文學思想和藝術形式,也才能產生真正偉大的、創造性的作家和作品”15。正如莫言的創作眷戀他故鄉的記憶,蘇童的創作依賴他童年的記憶一樣,北美新移民華文作家們的創作對于“中國”——這一民族文化意義上的“故鄉”和“童年”——也具有相當強烈的依賴性。所以祖籍廣西的陳謙,才會在其小說中不厭其煩地“返回”南寧,返回故土的人情與山水;所以從溫州走向世界的張翎,才會一次次夢回藻溪;所以童年和少年時代在中國東北成長過的哈金,才會書寫地方志式的“小鎮奇人異事”……他們對于個人、家族、民族在中國20世紀以來所經歷的命運傾注了極大的熱情,這種濟世情懷、“感時憂國”的精神與中國大陸本土作家相比毫不遜色,甚至因為時空的距離和異質文化的沖擊而表現得更為濃烈。尤其是20世紀中國社會因為戰爭、自然災害或者政治運動造成的民族創傷和社會動蕩,成為他們筆下反復書寫的對象。為了更為直觀也更有說服力,特列下表,對此做了一個簡要的作品列舉:

以上所列舉篇目大都是容量宏大的長篇小說,小說中敘事時間的跨度動輒幾十年,甚至上百年。也只有在現代民族話語的規范之下,這樣對民族歷史,尤其是創傷性經驗的表達,才能形成這樣的民族國家認同的寫作主題。

2006年,沈寧回到自己的故鄉嘉興,他說回國前父親告誡他,這次哪里都可以不去,但一定要到嘉興看看。沈寧剖白道:“在海外那么多年,我從來沒有覺得自己像浮萍一樣,相反,我始終覺得自己有根,根就在這里。”沈寧如此斬釘截鐵地表達他并沒有深陷身份認同困擾,因為他知道自己的根在何處。他解釋自己進行文學創作的原因,就是要用文字去找尋關于“我是誰,我源自何種家族文化”的答案。這樣的文學作品的審美接收對象,當然不可能是美國民眾,而是與沈寧、與沈寧的家族享有共同歷史和生活經驗的中國大陸讀者。哈金更是旗幟鮮明亮出了“偉大的中國小說”的創作理想:“一部關于中國人經驗的長篇小說,其中對人物和生活的描述如此深刻、豐富、正確并富有同情心,使得每一個有感情、有文化的中國人都能在故事中找到認同感。”16“認同感”在哈金的這一定義中顯然具有重要的意義,而一個“美國人”的創作理想是能寫出“偉大的中國小說”,還要使得每一個中國人都能從故事中找到認同感。更進一步,哈金闡述道:“最后我想指出偉大的中國小說的意識的形成將取消中心與邊緣的分野,將為海內外的中國作家提供公平的尺度和相同的空間……今后不管你人在哪里,只要你寫出接近于偉大的中國小說的作品,你就是中華民族的主要作家。”17在此,哈金明確的是自己的創作立場:創作主體的生存空間區域不重要,重要的是共享中國經驗和中國意識,只要有這樣的主體精神建構和創作意識,就是“中華民族的主要作家”。對于哈金關于“偉大的中國小說”的理解,張頤武認為這是一種華人作家的大概念,超越了國家的界限,也就是“哈金不放棄文化上的民族認同,而且認為文化的認同高于政治的認同”18。余華在讀到了哈金的《等待》后,也贊嘆:“讓我如此接近中國的歷史和現實,近到幾乎貼在一起了……我讀到了太多隔靴搔癢的中國故事,可是遠離中國的哈金讓我讀到了切膚之痛的中國故事。”19在空間區域意義上遠離中國的哈金,卻寫出了在余華看來甚至比有些純粹的中國作家更切近中國歷史與現實的小說,原因就在于“無論他身在何處,他的寫作永遠從根部開始”。這“根部”的意義不言自明。所以,余華才會擲地有聲地明言:“在我眼中,哈金永遠是一位中國作家,因為他寫下了地道的和有力的中國故事。”

在北美新移民華文作家們的創作意識里,書寫中國經驗,用寫作的方式想象母土中國,敘述中國大陸歷史變遷與個人的悲歡離合、命運跌宕,家族的命運沉浮、聚聚散散,民族的創傷與療愈,占有極其重要的分量。他們對這些“中國經驗”的書寫,考慮更多的是中國大陸讀者的期待視野。這并非僅僅強調北美新移民華文作家小說創作的“中國性”,而是在此基礎上,在與世界上其他民族的文化、文學對話、交融的過程中,更顯現出“人類命運共同體”的特質,這樣的特質對于中國大陸本土文學的發展無疑具有重要的參照價值。

2017年12月1日,習近平總書記在“中國共產黨與世界政黨高層對話會”上發表主旨講話,其中,對“人類命運共同體”做出了完整闡述:“人類命運共同體,顧名思義,就是每個民族、每個國家的前途命運都緊緊聯系在一起,應該風雨同舟,榮辱與共,努力把我們生于斯、長于斯的這個星球建成一個和睦的大家庭,把世界各國人民對美好生活的向往變成現實。”20在此視域中研究北美新移民華文文學,乃至整個中國文學,需要面對或者說踐行的核心在于秉持人類的視角,站在世界的高度,在“人類命運共同體”的理念中觀照中國人的生命經驗和與之相關的思考,表達的是對整個人類命運的關注。“中國文學,以自己特殊的內容、形式和風格構成了自己的特色,與世界上其他民族文學異軌同奔。”21

與五四時期的留學生作家們相比,北美新移民華文作家沒有那么沉重的民族救亡包袱;與20世紀五六十年代臺灣的留學生作家相比,他們又沒有那么深沉的“幻滅感”;和幾乎與之同步發展的大陸新時期文學作家相比,他們又具有更豐富的多重文化體驗。作為20世紀五六十年代出生、成長于大陸,并在70年代末80年代初進入中國大陸大學學習的一批知識分子,他們至少共享了三種基本的經驗:計劃經濟經驗、市場化經驗、全球化經驗。他們經歷過“文化大革命”,見證了改革開放,又親身投入全球化的廣闊洪流之中。這三種經驗與豐富的人生體驗相互鼎立,又不斷發生沖突,最終走向融合。這樣獨特、豐盈甚至奇妙的生命歷程,賦予了他們多元而寬廣的審美視野,開闊而深邃的活躍思維,于是他們的小說扎根“中國經驗”“中國意識”,又面向全人類、全世界,體現出強烈的“人類命運共同體”意識,這也正是北美新移民文學入史的重要依據和意義,對于中國大陸本土文學與世界的交流無疑具有不可替代的重要性。

也正是對于“人類命運共同體”的體認和書寫,北美新移民華文作家們的作品才會不僅在國內,也在世界范圍內備受關注和認可。1996年,李彥的《紅浮萍》獲得了加拿大年度全國小說新書提名獎,獲得西方主流讀者群的認可。這部小說通過一家三代女性的命運,呈現了中國大陸20世紀的風云變幻,李彥自己坦誠希望借這本書,能夠在社會歷史和文化層面向西方讀者介紹中國人,顯然,西方讀者接收到了她發出的信號。哈金可謂是北美新移民華文作家中的國外得獎專業戶,1997年他的短篇小說集《詞海》獲得了海明威文學獎,長篇小說《等待》獲得了1999年美國國家圖書獎,《等待》和《戰爭垃圾》也分別入圍2000年和2005年普利策獎小說類決賽的名單,還獲得了弗蘭納里·奧康納小說獎(1996年)、美國筆會/福克納獎(2000和2005年)、湯森德小說獎(2002年),等等。值得關注的是,這些獲獎作品都是哈金書寫的有關“中國經驗”的小說,都是純粹的中國故事,發生在中國的中國人的故事。之所以這些作品能在西方世界獲得如此高的關注度和認可,通過中國故事呈現“人類命運共同體”的表達,普遍性的人性書寫,是極為重要的原因,而并非像有些論者所認為的那樣,是哈金為了迎合西方世界而兜售中國傳統文化中的糟粕。比如《等待》,雖然寫的是中國故事,但小說傳遞出來的是嚴峻的、刻板的原則對人性的束縛和戕害。小說《瘋狂》也具有普遍的世界性的社會意義,揭示出對自我價值、工作、愛情、生活的獨特感受與體悟。

“想象的共同體”與“人類命運共同體”兩種“共同體”意識,呈現的是北美新移民華文作家扎根中國經驗,又面向世界文學,正如陳思和所言“海外華文文學歸根結底仍是中國當代文學的一部分”,“與在異域寫作相比,更重要的是語言和文化的同質”。這一代新移民文學的貢獻首先是改變了中國人的形象,“不再是哭哭啼啼了,我就是敢發財,敢超越,敢爭取名利,這是一股精神,也是一種轉折”;“其次是充實、強化了當代文學對現實的批判,他們保持了對文學的童真,堅持文學是對現實的批判,寫了很多國內當代文學未曾觸碰的題材,也增加了大量新題材和新經驗”22。

三、已然的文學史存在

文學史的寫作并非先驗的,產生于文學活動發生與存在之后。盡管有不少學者反對北美新移民華文文學入史,或者避開文學史的邊界不談,但現實境況是北美新移民華文文學在事實層面,已經進入了中國當代文學史的觀照視野,成為其中的一分子。這突出表現在三個方面:文學排行榜、文學作品評獎和評論性研究。

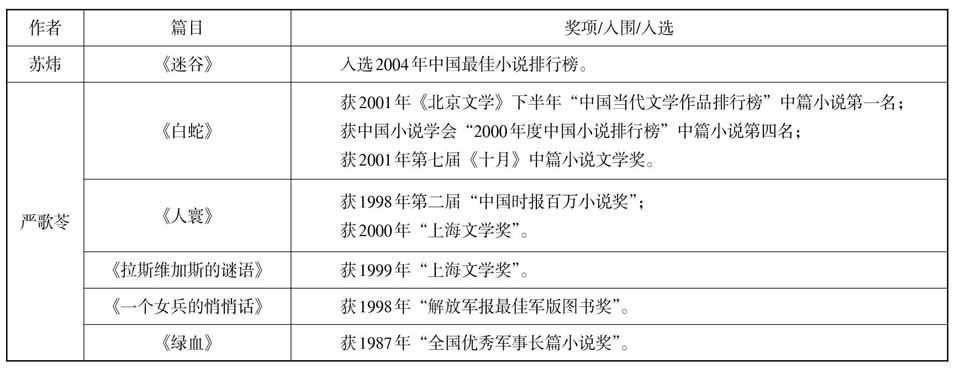

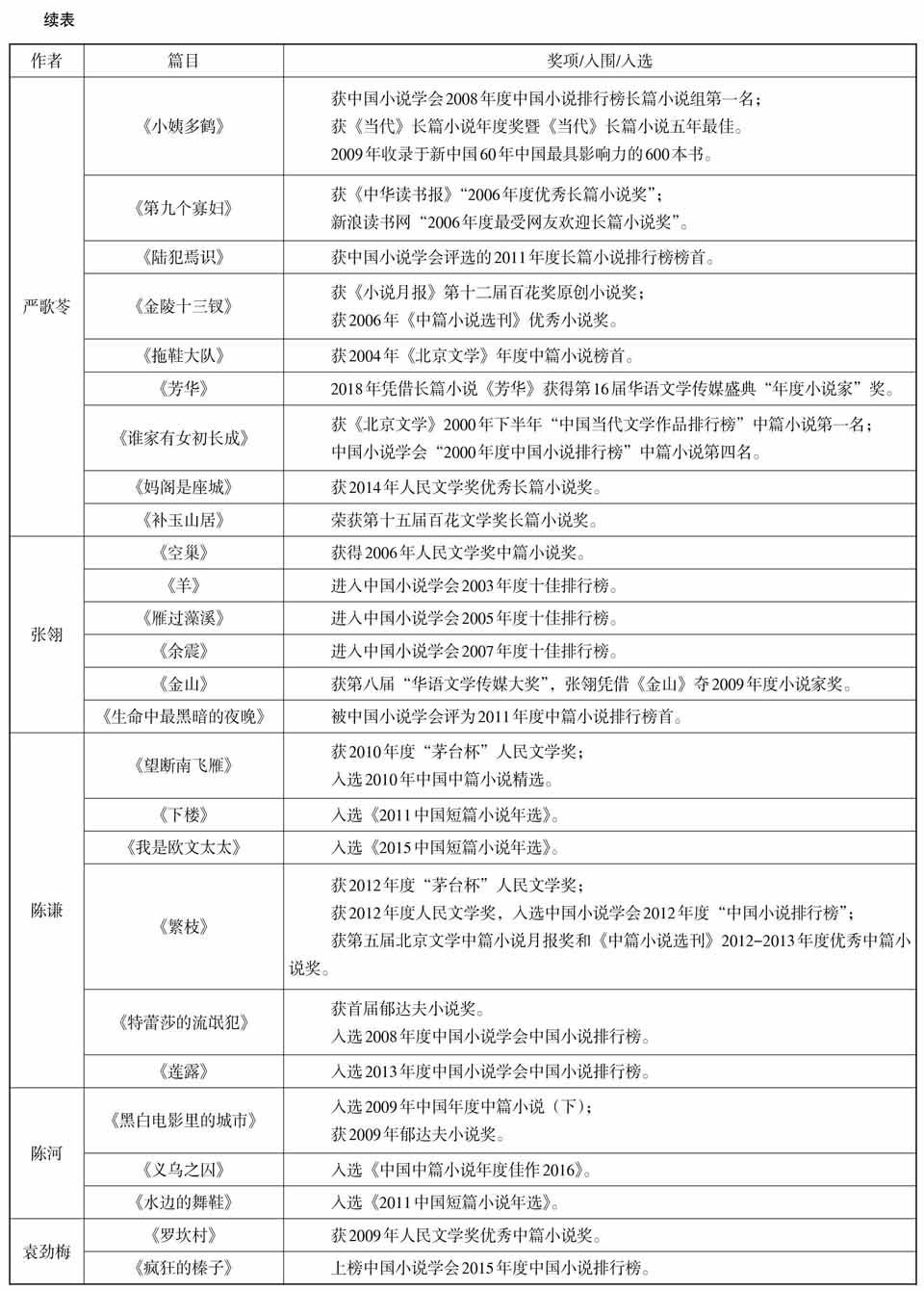

為了更直觀地呈現北美新移民華文文學被納入中國大陸本土的文學獎項評選和各類排行榜、年選的情況,特列如下不完全統計表:

可見,中國大陸的文學排行榜、文學獎評選活動,并未將北美新移民華文作家的作品排除在外,而是以默認的方式將其納入了觀照體系。比如王瑞蕓的《姑父》入圍了第四屆魯迅文學獎·中篇小說獎,而魯迅文學獎是中國文學界具有最高榮譽的文學獎之一,《姑父》的入圍就顯示了中國國家級獎項對作者身份的認可。陳河的《黑白電影里的城市》和陳謙的《特蕾莎的流氓犯》都獲得了第一屆郁達夫小說獎,除這兩位作家之外,其他都是“純粹”的中國作家。而嚴歌苓、陳謙、張翎三位北美新移民華文作家的小說都獲得了人民文學獎,陳謙更是憑借《特蕾莎的流氓犯》和《繁枝》兩度奪魁。李彥也以非虛構作品《何處不青山》摘得了2018年度的人民文學獎。除了文學獎項的不排除,各種文學排行榜也是一視同仁,并且這些排行榜或者年度小說基本都冠以“中國”作為限定。比如“中國短篇小說年選”“中國小說排行榜”“中國最佳小說排行榜”等。中國小說排行榜是一種動態的文學經典化的初始現象,是文學批評的重要構成方式之一,北美新移民華文作家的作品進入這樣的文學批評觀照序列,是其進入靜態文學史寫作的重要基礎。列舉北美新移民華文作家作品獲得中國文學界獎項,或者入圍各種中國小說排行榜的事例,并非為了拔高這些作家作品,是為了陳述清楚這樣一個事實,即北美新移民華文作家及其文學作品進入中國當代文學史成為已然存在的、不可無視的確鑿現象。

這些國籍已不是中國的華人作家們,作品依舊被母土文學界所認可,關鍵在于文學作品所傳遞出的精神內蘊與中國大陸本土的審美價值和思想精神血脈相連又相通,更通過在大陸的出版和文學評獎活動被更廣泛的大陸民眾所熟知、接受,尤其是其作品中所蘊藏“共同體”價值觀念和全人類共通的人文關懷,一齊參與了中國人的精神和中國文化的建構之中。這樣的文學品格與中國大陸本土作家及作品,承擔了相同的社會責任和社會文化應有的承擔。

除了中國文學評獎機制的一視同仁與認可,北美新移民華文小說也受到了中國大陸文學評論界的高度關注和研究。為了更直觀呈現其具體研究狀況,筆者在中國知網23統計了新時期以來的相關的研究狀況,用可視化量表的形式呈現如下:

圖一呈現的是從新時期以來,以相關研究論文發表情況為內容,繪制的總體趨勢分析表。從這個表中可以發現,中國大陸學者的研究呈曲線式的逐年上升趨勢,這其中還不包括相關研究專著。

圖二、圖三是以“新移民文學”為主題進行搜索,可視化呈現的搜索結果,研究成果可謂卷帙浩繁。

上述研究成果的呈現,還不包括對具體的海外華文作家或者北美新移民華文作家及其作品的研究,若將這一項研究成果、現狀考慮進關照視野,那將會是更為龐大的數字。比如,將“嚴歌苓”作為主題進行檢索,結果已發表有25962篇學術論文。主要主題分布可視化結果如下。

若以“張翎”為主題進行檢索,可得9058條結果;以“薛憶溈”為主題進行檢索,得到了8991條結果;以“陳河”為檢索主題,可得9321條結果,等等。嚴歌苓和盧新華更是中國作家協會的成員,并沒有因為二人加入了外國的國籍就被除名。以上說明對于海外華文文學的研究,對于北美新移民文學的研究文章數量龐大,可見中國大陸學者對這一領域的研究熱情,足見其受重視程度。無論是中國大陸文學獎項對北美新移民文學的一視同仁,還是大陸學者對北美新移民文學研究投入的心血和熱情,都說明北美新移民小說的出版和評論研究依然構成不可否認的文學史事實。

王德威認為:“小說家是講述中國最重要的代言人。”24當今世界格局紛繁復雜,多元價值、意識不斷碰撞、對話、交融,世界文化隨之呈現多元共生的態勢。中國文學如何在這樣的文化生態中突出重圍,既能與世界進行良好互動,又盡可能凸顯民族底蘊、彰顯民族精神、弘揚民族文化,進而在世界范圍內重塑“中國”形象,形式多樣、內容生動而又具備較強傳播力的小說無疑是其中的重要擔當。北美新移民華文作家們置身于異質文化的碰撞沖突之中,又堅守著民族文化之根,以新的國際視野和跨域、跨文化的想象方式,透過小說這一傳播、接受面都十分廣泛的流行文體,超越時空的桎梏,滿懷深情地講述“中國故事”。這些故事展現了中國人與異國人、中華民族與世界其他民族之間從不斷調試到相互融合的轉變,表達了不同民族文化之間相互包容、相互理解,人類文化相融相生的愿景。北美新移民華文小說之所以呈現出這種特征,主要是因為中國文化具備強大感召力。雖然北美新移民華文作家們身處異國他鄉,但銘刻在中華兒女心中的民族文化認同并未消隱;雖然北美新移民華文作家們受到了移居國文化的影響,但他們依然對母土傳統知識分子的家國情懷有所傳承。從根本上來看,當代中國和平崛起、經濟起飛、文化繁榮在激勵和召喚海外移民作家們的過程中發揮了極其重要的作用。可以說,在全球化深入發展的大背景下,“想象中國”的內容與方式發生了重要的轉型,它昭示著北美新移民華文小說獨特的文化價值、深厚的民族性與世界意義。

【注釋】

①陳國恩:《海外華文文學不能進入中國現當代文學史》,《中國現代文學研究叢刊》2010年第1期。

②畢光明:《中國經驗與期待視野:新移民小說的入史依據》,《南方文壇》2014年第6期。

③沈云龍主編:《外部致陸徵祥和頒新律華僑勒限入籍已照駁電》,載《近代中國史料叢刊三編(第2輯)清季外交史料》,文海出版社,1993,第3871頁。

④梁啟超:《論國家思想》,載《飲冰室文集全編》,廣益書局,1948,第15-19頁。

⑤陳九:《丟妻》,載《紐約有個田翠蓮》,中國華僑出版社,2010,第1頁。

⑥江少川:《尋索在游離或跨域之間——呂紅訪談錄》,《世界華文文學論壇》2012年第1期。

⑦魯迅:《魯迅全集》第10卷,人民文學出版社,1981,第190頁。這個說法也并非魯迅的首創,而是他在《〈一個青年的夢〉后記》中援引周作人在與日本作家武者小路實篤通信時的提法。

⑧王寧:《流散文學與文化身份認同》,《社會科學》2006年第11期。

⑨郜元寶:《身份轉換與概念變遷——1990年代以來中國文學漫議》,《南方文壇》2018年第2期。

⑩胡勇:《文化的鄉愁——美國華裔文學對中國文化傳統的認同》,《四川外語學院學報》2003年第4期。

11賀紹俊:《陳河:文學的世界革命》,《南方文壇》2018年第3期。

12楊洪承:《華文文學的邊界與中國現當代文學研究的問題》,《世界華文文學論壇》2017年第3期。

13[美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同體——民族主義的起源與散布》,吳叡人譯,上海人民出版社,2011。

14饒芃子:《全球語境下的海外華文文學研究》,《暨南學報》(哲學社會科學版)2008年第4期。

15賀仲明:《建構以文學為中心的文學史——對于中國現當代文學史建設的思考》,《中國當代文學研究》2020年第2期。

1617哈金:《期待“偉大的中國小說”出現》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fe0dfec0102ynso.html.

18張頤武主編:《全球華語小說大系(海外華人卷)》,新世界出版社,2012,第5頁。

19余華:《遠離中國的哈金讓我讀到了切膚之痛的中國故事》,https://cul.qq.com/a/20150606/008851.htm.

20《攜手建設更加美好的世界——習近平在中國共產黨與世界政黨高層對話會上的主旨講話》,《人民日報》2017年12月2日。

21周揚、劉再復:《中國文學》,載《中國大百科全書(中國文學卷)》,中國大百科全書出版社,1986,第1頁。

22陳思和:《海外華文作家“回娘家”,他們的作品為當代文學增加了什么》,https://web.shobserver.com/news/detail?id=36345.

23文獻總數:72094篇;檢索條件:[(全文%‘新移民文學orV_TEXT%xls(‘新移民文學)]OR[全文%‘海外華文orV_TEXT%xls(‘海外華文)]OR[全文=‘世界華文orV_TEXT=xls(‘世界華文)];檢索范圍:總庫。(數據截止2021年1月,本文中所呈現的數據都截止至此時。)

24徐鵬遠、王德威:《小說家是講述中國最重要的代言人》,《鳳凰文化》2015年6月6日,https://culture.ifeng.com/a/20150606/43920875_0.shtml.

(朱旭,湖北大學文學院。本文系2020年度湖北省社科基金后期資助項目“北美新移民華文小說的民族性再發現”的階段性成果,項目批準號:2020089)