疫情期間在線教育效果調(diào)研及改進(jìn)策略研究

——以山西省太原市為例

王 健,高 凱

(遼寧師范大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院,遼寧大連 116081)

0 引言

2019 年12 月新冠疫情出現(xiàn)后,為保障學(xué)校師生安全,教育部發(fā)出“停課不停學(xué)”倡議:利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行在線教學(xué)。在線教育指基于網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)行為,其特點(diǎn)是多階段、新任務(wù)、新環(huán)境。截至2020 年5 月8 日,全國(guó)在線開(kāi)學(xué)的普通高校共計(jì)1 454 所,103 萬(wàn)余名教師開(kāi)設(shè)107 萬(wàn)門(mén),1 226萬(wàn)門(mén)次在線課程,參加在線學(xué)習(xí)的大學(xué)生達(dá)到1 775 萬(wàn)人次,實(shí)現(xiàn)了泛在學(xué)習(xí)目標(biāo),即處處可學(xué)、時(shí)時(shí)可學(xué)[1]。沈宏興等[2]總結(jié)上海交通大學(xué)教學(xué)實(shí)踐以及疫后情況,完善立德樹(shù)人目標(biāo),提出將在線教學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)保持下去的建議,推動(dòng)了后續(xù)教學(xué)方法和教學(xué)模式的創(chuàng)新;謝幼如等[3]對(duì)“停課不停學(xué)”期間相關(guān)案例進(jìn)行系統(tǒng)分析,結(jié)合在線教育基本原理和教學(xué)理論,構(gòu)建在線教學(xué)方式分析模型,指導(dǎo)在線教學(xué)規(guī)劃與實(shí)踐,促進(jìn)新時(shí)代在線教育教學(xué)持續(xù)健康發(fā)展;李文昊等[4]探究了疫情期間學(xué)習(xí)者在線學(xué)習(xí)情緒問(wèn)題良方,提出解決情感焦慮的解方。此解方不僅能幫助學(xué)習(xí)者樹(shù)立正確的價(jià)值觀,還可有效提高學(xué)習(xí)者線上教學(xué)的情感體驗(yàn),從而促進(jìn)在線教學(xué)行為的發(fā)生。諸多學(xué)者對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)線上學(xué)習(xí)期間各種可能影響教學(xué)效果的因素進(jìn)行調(diào)查分析,提出相關(guān)措施,但由于地域差異,一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)在線教育存在諸多問(wèn)題,欠發(fā)達(dá)地區(qū)響應(yīng)“停課不停學(xué)”號(hào)召,整體提升其在線教學(xué)效果的研究還較少。本文以此為切入點(diǎn),通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)在線教學(xué)進(jìn)行研究,以整體推進(jìn)后疫情時(shí)期線上線下教學(xué)活動(dòng)開(kāi)展。

1 在線教育發(fā)展概況

國(guó)外在線教育發(fā)展經(jīng)歷了從開(kāi)放教育資源到翻轉(zhuǎn)課堂,從慕課到混合式教學(xué)歷程。2001 年,以美國(guó)麻省理工學(xué)院為首的一批世界一流大學(xué)啟動(dòng)了開(kāi)放課件項(xiàng)目[5]。2002 年,聯(lián)合國(guó)教科文組織將開(kāi)放課件擴(kuò)展到開(kāi)放教育資源。此后,各國(guó)高校相繼將部分課程放到網(wǎng)絡(luò)上全球共享,如法國(guó)的巴黎高科技工程師學(xué)校集團(tuán)、日本的京東大學(xué)等等。在共享過(guò)程中,微課逐漸興起,短小精悍的教學(xué)視頻可以反復(fù)觀看,其中最具代表的便是2004 年薩爾曼·可汗創(chuàng)立的非營(yíng)利性教學(xué)平臺(tái)“可汗學(xué)院”。隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,大規(guī)模開(kāi)放在線課程“慕課”應(yīng)運(yùn)而生。2008年加拿大教授阿薩巴斯卡大學(xué)教授組織了有2 000 多名學(xué)習(xí)者參與的線上課程,率先實(shí)踐了慕課的教學(xué)理念。2012年稱為“慕課元年”,哈佛、MIT 等美國(guó)頂尖大學(xué)陸續(xù)打造了Coursere、Udacity 等慕課平臺(tái)。隨著MOOC、微課在高等教育中的應(yīng)用探索,混合式教學(xué)成為當(dāng)前高校課堂教學(xué)改革與創(chuàng)新的重要實(shí)踐方式[6]。

國(guó)內(nèi)高校在線教育經(jīng)歷了從現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育到精品課程建設(shè)和以慕課為主的在線教育蓬勃發(fā)展兩個(gè)主要?dú)v程。在函授教育、廣播電視教育之后,我國(guó)產(chǎn)生了以信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的第三代現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育。2001 年,教育部擴(kuò)大現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育學(xué)院試點(diǎn),從38 所院校擴(kuò)至45 所,至2006年先后批準(zhǔn)了包括普通高等院校和中央廣播電視大學(xué)在內(nèi)的68 所現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育試點(diǎn)。以此同時(shí),教育部啟動(dòng)了“高等學(xué)校教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程”精品課程設(shè)計(jì),于2007 年累計(jì)發(fā)布國(guó)家級(jí)精品課程約1 800 門(mén)。至2013 年,750 所高校參與了課程建設(shè),共3 909 門(mén)國(guó)家精品課程上線,故2013 年稱為“中國(guó)在線教育元年”[7]。2019 年,801門(mén)課程入選第二批國(guó)家精品在線開(kāi)放課程。2020 年新冠疫情期間,教育部組織37 家在線課程平臺(tái)和技術(shù)平臺(tái)率先面向全國(guó)高校免費(fèi)開(kāi)放在線課程,帶動(dòng)了110 余家社會(huì)和高校平臺(tái)主動(dòng)參與,推動(dòng)了在線教育發(fā)展。

2 在線教育理論依據(jù)

在線教育是一種師生時(shí)空分離,基于媒介的教育教學(xué)實(shí)踐[8]。在線教育與面授教育最本質(zhì)的區(qū)別就是教的行為與學(xué)的行為在時(shí)空上發(fā)生分離,故在線教育可以探究社區(qū)理論為支撐,落實(shí)到教學(xué)過(guò)程、師生交互過(guò)程中,因此等效交互理論可作為其理論支撐。

等效交互原理源于加里森和安德魯關(guān)于交互的研究。加里森和安德魯指出正規(guī)教育情景中的3 個(gè)關(guān)鍵因素分別是學(xué)生、教師和教學(xué)內(nèi)容,提出這3 個(gè)關(guān)鍵因素之間的3 種交互關(guān)系:學(xué)生—教師;學(xué)生—學(xué)生;學(xué)生—內(nèi)容。指出只要3 種交互中有一種處于較高水平,其他兩種交互就水平較低,甚至被消除,深入、有意義的學(xué)習(xí)就能得到支持,且不會(huì)降低教學(xué)體驗(yàn)[9]。該原理是一個(gè)和實(shí)際教學(xué)交互密切相關(guān)的原理,日漸應(yīng)用到正式學(xué)習(xí)和非正式學(xué)習(xí)領(lǐng)域,也符合成人學(xué)習(xí)者在日益忙碌的社會(huì)的學(xué)習(xí)預(yù)期,實(shí)現(xiàn)最高效的學(xué)習(xí)效果。在線教育最突出的優(yōu)勢(shì)就是便捷的交流互動(dòng)方式,該原理有效支撐了線上教育進(jìn)行。

探究社區(qū)理論是研究在線學(xué)習(xí)的有效理論框架,以“探究是一項(xiàng)社會(huì)活動(dòng),是教學(xué)體驗(yàn)本質(zhì)”的觀點(diǎn)為基礎(chǔ),以社會(huì)建構(gòu)主義理論為導(dǎo)向,強(qiáng)調(diào)在線學(xué)習(xí)互動(dòng)的重要性。該理論假設(shè)一個(gè)有價(jià)值的在線學(xué)習(xí)體驗(yàn)是通過(guò)教師和學(xué)生組成一個(gè)社區(qū)成員互動(dòng)進(jìn)行的。為了使這個(gè)社區(qū)進(jìn)行有意義的學(xué)習(xí),需要3 種形式的存在感(教學(xué)存在感、社會(huì)存在感和認(rèn)知存在感)相互作用、相互影響。3 種形式的存在感共同創(chuàng)造一種有意義、協(xié)作性和建構(gòu)主義氛圍,這是高等學(xué)習(xí)所必須的。[10]

3 大學(xué)生在線教育調(diào)查結(jié)果分析

為了解山西省太原市疫情期間大學(xué)生在線學(xué)習(xí)情況,對(duì)太原市幾所高校進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,被調(diào)查者通過(guò)問(wèn)卷星網(wǎng)站進(jìn)行電子問(wèn)卷填寫(xiě)。共回收問(wèn)卷210 份,剔除無(wú)效問(wèn)卷,最終有效問(wèn)卷為195 份,問(wèn)卷有效率為92.9%。從硬件條件設(shè)施、學(xué)習(xí)平臺(tái)的選取、學(xué)習(xí)資源類型、教學(xué)模式類型、線上教育問(wèn)題與優(yōu)勢(shì)、教學(xué)效果分析等方面編制適合該地區(qū)的學(xué)生問(wèn)卷。其中,教學(xué)效果調(diào)查采用李克特量表,非常不滿意到滿意分別用1-5 表示。

3.1 硬件條件設(shè)施

調(diào)查顯示,該地區(qū)大學(xué)生在線學(xué)習(xí)的硬件條件有保障。大學(xué)生此期間常使用的設(shè)備為手機(jī),其占比例高達(dá)44.76%;22.38%的學(xué)生僅使用電腦上課,30%的學(xué)生表示多設(shè)備同時(shí)使用。該地區(qū)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境能夠滿足學(xué)生上課需求。68.57%的學(xué)生在寬帶環(huán)境下進(jìn)行網(wǎng)上學(xué)習(xí);利用4G網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)者占27.62%;不足3%的學(xué)生利用5G 網(wǎng)絡(luò);僅有1.43%的學(xué)習(xí)者無(wú)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。對(duì)于網(wǎng)速等客觀因素,30%的學(xué)生使用網(wǎng)絡(luò)順暢,59.05%的學(xué)生網(wǎng)絡(luò)偶爾掉線。

3.2 學(xué)習(xí)平臺(tái)選取

特殊時(shí)期,功能多樣的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)發(fā)揮了重要作用。依據(jù)調(diào)查結(jié)果將網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)分為4 大類進(jìn)行闡述。

(1)支持同步在線教學(xué)。利用實(shí)時(shí)通訊媒體進(jìn)行直播教學(xué),構(gòu)建一對(duì)一或一對(duì)多的網(wǎng)絡(luò)教室進(jìn)行同步教學(xué)。調(diào)查顯示,QQ 課堂、釘釘直播系統(tǒng)、騰訊會(huì)議等成為師生教學(xué)的首選,所占比例均超60%,成為師生最青睞的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

(2)支持異步在線教學(xué)。異步教學(xué)指師生可不在同一空間,更可不在同一時(shí)間學(xué)習(xí),即教學(xué)活動(dòng)在時(shí)空上是分離的。中國(guó)大學(xué)MOOC、學(xué)堂在線以41.43%的比例成為師生異步教與學(xué)的首選。

(3)基于互聯(lián)網(wǎng)互動(dòng)的教學(xué)。Classin 教室、雨課堂等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)很好的實(shí)現(xiàn)了師生、生生之間的多元聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)了教育4 大教學(xué)要素的多重交互。對(duì)于利用互動(dòng)類教學(xué)工具進(jìn)行教學(xué),調(diào)查中發(fā)現(xiàn)只有7.62%的師生使用。

(4)基于課后練習(xí)的在線教學(xué)。教學(xué)活動(dòng)的目的是為教學(xué)效果展開(kāi),而當(dāng)下可以體現(xiàn)教學(xué)效果的是形成性和總結(jié)性測(cè)試結(jié)果。在線教學(xué)實(shí)踐過(guò)程中,學(xué)習(xí)通、課堂派以47.62%的比例高居榜首。

3.3 學(xué)習(xí)資源類型

線上教學(xué)相比傳統(tǒng)教學(xué),優(yōu)勢(shì)就是學(xué)習(xí)資源海量,學(xué)習(xí)內(nèi)容呈現(xiàn)方式多樣。調(diào)查顯示,線上教學(xué)過(guò)程中教師提供的多是優(yōu)質(zhì)的教學(xué)視頻,占72.86%,其次為電子教材、教學(xué)課件等電子資源。

3.4 教學(xué)模式類型

從教師授課模式、教師線上教學(xué)時(shí)間、教師出鏡頻率、學(xué)生學(xué)習(xí)策略、師生互動(dòng)方式5 個(gè)方面調(diào)查教學(xué)模式。

(1)教師授課模式。調(diào)查結(jié)果顯示,教師普遍采用的網(wǎng)上授課模式為直播講解+在線研討、播放錄制視頻相結(jié)合方式,比例超過(guò)50%。翻轉(zhuǎn)課堂教學(xué)模式應(yīng)用率只有18.57%,多數(shù)教師采用多元化的授課模式。

(2)教師線上教學(xué)時(shí)間。教師仍延續(xù)常態(tài)課堂習(xí)慣,進(jìn)行90min 的直播課程,但55.24%的學(xué)生期望教師直播時(shí)間為30~60min,僅有3.81%的學(xué)生支持直播時(shí)間為90min。

(3)教師出鏡頻率。調(diào)查顯示21.43%的教師在直播過(guò)程中一直出鏡,而37.62%的學(xué)生期望教師偶爾出鏡,恰當(dāng)時(shí)機(jī)出鏡既不會(huì)帶來(lái)視覺(jué)疲勞,又會(huì)適度增加課堂趣味性。

(4)學(xué)習(xí)策略應(yīng)用。34.29%的學(xué)習(xí)者依舊采用常態(tài)課堂學(xué)習(xí)方式,基于赫爾巴特五段教學(xué)模式,僅有8.57%的學(xué)習(xí)者無(wú)個(gè)性化學(xué)習(xí)策略,不符合素質(zhì)教育個(gè)性發(fā)展要求。

(5)師生互動(dòng)。傳統(tǒng)教室中,學(xué)習(xí)者既接收到教師的語(yǔ)言符號(hào)又接收到教師的非語(yǔ)言符號(hào)。英國(guó)心理學(xué)家阿蓋伊爾等研究表明,當(dāng)語(yǔ)言符號(hào)與非語(yǔ)言符號(hào)所代表的意義不一樣時(shí),人們相信的是非語(yǔ)言符號(hào)所代表的意義。而線上學(xué)習(xí)過(guò)程中,65.24%的教師通過(guò)與同學(xué)連麥或?qū)υ捒蛱釂?wèn)進(jìn)行互動(dòng),此時(shí)學(xué)習(xí)者對(duì)于非語(yǔ)言符號(hào)的接收十分受限。

3.5 線上教育問(wèn)題分析

新常態(tài)教學(xué)與常態(tài)教學(xué)始終不同,線上教育在未成熟前登上舞臺(tái)必然會(huì)引起爭(zhēng)議。調(diào)查發(fā)現(xiàn)74.29%的被調(diào)查者反映長(zhǎng)時(shí)間對(duì)著屏幕眼睛會(huì)產(chǎn)生疲勞狀況,57.62%的學(xué)習(xí)者有注意力不集中、易走神情況。關(guān)于網(wǎng)絡(luò)條件,43.81%的學(xué)習(xí)者遭遇過(guò)網(wǎng)絡(luò)中斷,流量使用超額等突發(fā)情況。在大規(guī)模線上教育倡議實(shí)施初期,27.62%的教師對(duì)平臺(tái)操作不熟練。但隨著新常態(tài)的繼續(xù),操作問(wèn)題已消失。被調(diào)查者反映多個(gè)學(xué)習(xí)平臺(tái)切換繁瑣、服務(wù)器不穩(wěn)定、使用不便等問(wèn)題。特別是在針對(duì)全國(guó)本科生舉行的師生同上一堂戰(zhàn)役思政大課時(shí),平臺(tái)與網(wǎng)絡(luò)的不穩(wěn)定性愈加明顯。出現(xiàn)此情況可能是相關(guān)企業(yè)服務(wù)方準(zhǔn)備不足,大規(guī)模、高并發(fā)的網(wǎng)絡(luò)直播存在諸多挑戰(zhàn)。同時(shí)41.9%的學(xué)習(xí)者認(rèn)為線上課程更適應(yīng)理論型課程講授,實(shí)踐課程因缺乏設(shè)備或物品只能進(jìn)行理論性解說(shuō)。

技術(shù)的雙面性是必然的。當(dāng)今大學(xué)生均為“數(shù)字土著”,其所處環(huán)境、接受的教育造就了其不喜歡與旁人相似,追求個(gè)性、追求自然、追求自由,這種特性體現(xiàn)在各方面。教育活動(dòng)中,學(xué)習(xí)者推崇個(gè)性化學(xué)習(xí),探索自己的學(xué)習(xí)風(fēng)格。而在線教育可以充分滿足其需求,學(xué)習(xí)者可以依據(jù)自己的喜好尋找感興趣的學(xué)習(xí)內(nèi)容,彈性調(diào)節(jié)學(xué)習(xí)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)高效學(xué)習(xí),這是常態(tài)課堂難以實(shí)現(xiàn)的。平臺(tái)可根據(jù)線上學(xué)習(xí)的點(diǎn)擊率、觀看時(shí)間等多個(gè)數(shù)據(jù)綜合推送相匹配的內(nèi)容,選擇面廣;同時(shí),根據(jù)人的記憶持久性,知識(shí)在頭腦中保持的長(zhǎng)久取決于條件反射的牢固性,即重復(fù)。65.24%的學(xué)習(xí)者稱在線教學(xué)過(guò)程的視頻可以反復(fù)觀看,不斷強(qiáng)化,從而內(nèi)化于自身認(rèn)知體系;41.43%的學(xué)習(xí)者稱學(xué)習(xí)的興趣發(fā)生微妙起伏,相比嚴(yán)肅和系統(tǒng)化的知識(shí)內(nèi)容與教育過(guò)程,形式的改變會(huì)引起學(xué)習(xí)效果改變;37.62%的學(xué)習(xí)者表示師生交流形式多元化,交互更深入,教師分析學(xué)習(xí)者將更客觀,學(xué)生更易進(jìn)行深度學(xué)習(xí)。

3.6 教學(xué)效果評(píng)價(jià)

在線教育對(duì)軟硬件設(shè)備、學(xué)習(xí)資源、教師素質(zhì)等各方面有較高要求。對(duì)于在線教育效果采用李克特量表進(jìn)行滿意度調(diào)查,結(jié)果顯示,學(xué)習(xí)者對(duì)學(xué)習(xí)過(guò)程中教師提供的學(xué)習(xí)資源質(zhì)量以及豐富度的平均分分別達(dá)到3.36 和3.37(總分為5 分);對(duì)在線學(xué)習(xí)效果是否與傳統(tǒng)課堂效果達(dá)到等質(zhì)實(shí)效的預(yù)期平均分只有3.08。

4 未來(lái)在線教育策略

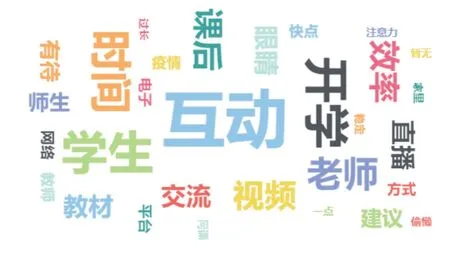

將在線學(xué)習(xí)者描述性話語(yǔ)依據(jù)其關(guān)鍵詞進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得到圖1 所示的云詞圖(字體越大越在中心位置,說(shuō)明學(xué)習(xí)者提及頻率越高)。采用文獻(xiàn)調(diào)研法,在等效交互理論和探究社區(qū)理論視域下,選取課題研究結(jié)論作為參考,根據(jù)云詞圖中的關(guān)鍵詞以及基于多篇課題文獻(xiàn)進(jìn)行分析,對(duì)提升在線學(xué)習(xí)教學(xué)效果提出對(duì)策。

Fig.1 Cloud words map圖1 云詞圖

4.1 增強(qiáng)交流互動(dòng)時(shí)間和機(jī)會(huì),采取智能化互動(dòng)方式

隨著《教育信息化2.0 行動(dòng)計(jì)劃》的頒布,我國(guó)正式邁入2.0 時(shí)代[11]。在線教育是疫情背景下的必然選擇,充分利用了信息技術(shù)對(duì)學(xué)習(xí)環(huán)境的支撐作用,也充分發(fā)揮了互聯(lián)網(wǎng)便捷交流的優(yōu)勢(shì)。而學(xué)習(xí)者依舊認(rèn)為師生互動(dòng)力度不足。基于等效交互原理,教師可優(yōu)化提問(wèn)策略,適當(dāng)延長(zhǎng)提問(wèn)時(shí)間,以促進(jìn)學(xué)生深度思考。必要時(shí)進(jìn)行引導(dǎo),且必須及時(shí)反饋,把握學(xué)生學(xué)習(xí)情況。教師不僅要客觀評(píng)價(jià)學(xué)習(xí)結(jié)果,且要鼓勵(lì)學(xué)習(xí)者主動(dòng)提出問(wèn)題和思考問(wèn)題。此外,應(yīng)充分深化技術(shù)的應(yīng)用,利用平臺(tái)采取新穎的互動(dòng)方式,如采用匿名投票進(jìn)行評(píng)估和反饋、利用平臺(tái)收集學(xué)生互動(dòng)頻次,對(duì)一些互動(dòng)頻次較弱的學(xué)生上課時(shí)可多提問(wèn)與其互動(dòng),利用彈幕提升學(xué)習(xí)者深度加工知識(shí)的能力等。光板教學(xué)是采用鏡面反射方式,教師在進(jìn)行書(shū)寫(xiě)和講解時(shí)可以面對(duì)學(xué)習(xí)者,從而保證學(xué)習(xí)者和教師的非語(yǔ)言性信息獲取,使教學(xué)過(guò)程更加流暢連貫。

4.2 彈性調(diào)節(jié)線上教育教學(xué)預(yù)設(shè),靈活改變課程傳遞形式

線上授課將常態(tài)課堂上課時(shí)間完全照搬過(guò)來(lái)是不可取的。在線學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)顯示,一個(gè)人連續(xù)集中的時(shí)間不多于15min,而對(duì)著電腦屏幕集中學(xué)習(xí)的時(shí)間更短,不超過(guò)6min。教師應(yīng)根據(jù)學(xué)習(xí)者身心特點(diǎn)采取適當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)時(shí)間,如授課時(shí)間為15~20min 一節(jié),這既可以高效學(xué)習(xí),又呵護(hù)了學(xué)習(xí)者身心健康;可將整節(jié)課內(nèi)容拆分成微課形式,在保證學(xué)習(xí)內(nèi)容的同時(shí)改進(jìn)知識(shí)的組織規(guī)則,將知識(shí)轉(zhuǎn)化為碎片化、熱點(diǎn)化,以保持學(xué)生的注意力。為解決視覺(jué)疲勞問(wèn)題,可采用虛擬形象[12]借助智能教育體促進(jìn)學(xué)生高效率學(xué)習(xí)[13]。

4.3 整合優(yōu)化在線課程內(nèi)容,師生共建共享高效課堂

學(xué)習(xí)的目標(biāo)是將粗淺的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信息,將冗余的信息轉(zhuǎn)化為知識(shí)、將充裕的知識(shí)轉(zhuǎn)化為智慧。所以,檢驗(yàn)線上教學(xué)效果最終要落實(shí)到知識(shí)的應(yīng)用。由此倒推,線上課程內(nèi)容質(zhì)量為關(guān)鍵。哈曼·曼寧和凱麗·博丁曾提出用戶體驗(yàn)需要達(dá)到感官層、功能層和精神層3 次體驗(yàn)[14]。線上教學(xué)不能僅僅照搬常態(tài)課堂內(nèi)容,形式的改變必然導(dǎo)致內(nèi)容的改變。泰勒提出為了達(dá)到明確的目標(biāo)、設(shè)計(jì)并指導(dǎo)學(xué)生的所有學(xué)習(xí)[15],需要教師在選擇教學(xué)主題時(shí)遵循內(nèi)容與目標(biāo)的一致性,評(píng)估、了解學(xué)習(xí)者的知識(shí)需求,為學(xué)習(xí)者準(zhǔn)備更加實(shí)用、科學(xué)的知識(shí),提高內(nèi)容的專業(yè)度。有關(guān)研究表明,在線課程內(nèi)容稀缺,體現(xiàn)在前沿性、趣味性和權(quán)威性[16]。面對(duì)此種情況,要求教師投入更多的時(shí)間與精力完成線上課堂教學(xué)設(shè)計(jì)。依據(jù)社區(qū)探究原理中的認(rèn)知存在感,教師對(duì)內(nèi)容的選擇應(yīng)始終遵循真實(shí)性、安全性、合法性、時(shí)效性等特性,呈現(xiàn)生動(dòng)、有趣、新穎甚至后現(xiàn)代的內(nèi)容,師生共建共享學(xué)習(xí)內(nèi)容,提升學(xué)習(xí)者參與感。通過(guò)內(nèi)容互動(dòng),提升學(xué)習(xí)者自我效能感。以“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧教學(xué)工具為支撐平臺(tái),實(shí)現(xiàn)師生、生生的智能交互,形成師生課前、課中和課后新型的教學(xué)過(guò)程[17]。

4.4 制定相對(duì)統(tǒng)一的教研平臺(tái),規(guī)避無(wú)意義的形式性評(píng)價(jià)

各種教育平臺(tái)為在線學(xué)習(xí)提供了技術(shù)支撐。調(diào)查表明,各平臺(tái)的教育功能側(cè)重有所差異。面對(duì)繁多的教學(xué)平臺(tái),學(xué)習(xí)初期往往手忙腳亂,長(zhǎng)此以往造成學(xué)習(xí)者對(duì)平臺(tái)好感度下降、體驗(yàn)感不佳。應(yīng)從頂層設(shè)計(jì)者角度出臺(tái)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),滿足基礎(chǔ)的教學(xué)活動(dòng),包括了解、掌握、鞏固、評(píng)測(cè)、答疑等過(guò)程。不同平臺(tái)可發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),推出更多的教學(xué)功能,服務(wù)不同需求的師生;線上教學(xué)評(píng)價(jià)更客觀、更公平[18],通過(guò)查看各個(gè)平臺(tái)的數(shù)據(jù)分析,可以了解學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)行為。但在現(xiàn)實(shí)中,各教學(xué)平臺(tái)之間數(shù)據(jù)不互通,不同的教育系統(tǒng)、平臺(tái)之間大量的數(shù)據(jù)無(wú)法開(kāi)放和共享,未形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。面對(duì)眾多數(shù)據(jù),教師無(wú)法精準(zhǔn)分析學(xué)情,不利于促進(jìn)教育公平。頂層設(shè)計(jì)者在不涉及團(tuán)隊(duì)核心數(shù)據(jù)前提下,共享和開(kāi)放各平臺(tái)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)教學(xué)資源的高度匹配。對(duì)專業(yè)教師進(jìn)行數(shù)據(jù)分析能力培養(yǎng),促進(jìn)后疫情時(shí)代線上教育發(fā)展。避免毫無(wú)意義的形式性評(píng)價(jià),將技術(shù)切實(shí)用于精準(zhǔn)教學(xué),實(shí)現(xiàn)真正意義上的個(gè)性化教學(xué)。

4.5 注重學(xué)習(xí)資源建設(shè),鼓勵(lì)學(xué)生協(xié)作學(xué)習(xí)

疫情期間我國(guó)在線課程平臺(tái)新增慕課5 000 門(mén),其他在線課程增加了1.8 萬(wàn)門(mén)[19]。在優(yōu)質(zhì)資源發(fā)布前,教育管理者可以提前評(píng)估在線教學(xué)資源質(zhì)量,以評(píng)促教,以評(píng)促學(xué)[20],為眾多學(xué)者提供適切資源。日前學(xué)習(xí)資源多是教育集團(tuán)成批量發(fā)布,對(duì)學(xué)習(xí)者分析不到位,實(shí)際產(chǎn)品與現(xiàn)實(shí)脫節(jié)。應(yīng)加強(qiáng)校企合作,達(dá)到精準(zhǔn)推送;面對(duì)海量資源的涌入,網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管應(yīng)聯(lián)合教育部進(jìn)行前期篩選,淘汰喧嘩取寵、增加點(diǎn)擊量等毫無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的電子資源;針對(duì)不同的學(xué)習(xí)資源,面對(duì)不同的用戶需求,應(yīng)該遵循皮亞杰認(rèn)知結(jié)構(gòu)理論、戴爾經(jīng)驗(yàn)之塔理論,在不同年齡段開(kāi)放該年齡段的內(nèi)容;對(duì)不屬于該年齡段的學(xué)習(xí)者應(yīng)設(shè)置權(quán)限以免造成認(rèn)知過(guò)度。認(rèn)知負(fù)荷理論指出:學(xué)習(xí)者用以處理信息的工作負(fù)荷是有限的[21]。進(jìn)行線上教育要充分發(fā)揮學(xué)生的主觀能動(dòng)性,鼓勵(lì)學(xué)習(xí)者自主進(jìn)行探究,遵循時(shí)間效應(yīng)進(jìn)行小組協(xié)作,最大效能地完成在線學(xué)習(xí)任務(wù)。

5 結(jié)語(yǔ)

在線教育既是一次挑戰(zhàn),也是未來(lái)教育發(fā)展的絕佳機(jī)遇。正確認(rèn)識(shí)此次疫情時(shí)期在線教育暴露出的短板和不足,吸取經(jīng)驗(yàn),充分發(fā)揮在線教學(xué)優(yōu)勢(shì),制定出“以學(xué)生為中心”的在線教育教學(xué)體系,培育符合教育“四大支柱”要求的新型人才[22]。各種趨勢(shì)表明,在線教育的發(fā)展需要更加緊密的線上線下有機(jī)融合。要進(jìn)行線上線下的深入融合研究,抓住未來(lái)教育發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)教育強(qiáng)國(guó)目標(biāo)。