固定低音風格的大膽嘗試

——洛納蒂小提琴《第十二首奏鳴曲》音樂創作特征分析

張若愚

(陜西師范大學音樂學院,陜西西安 710119)

卡洛?安布羅斯?洛納蒂在17至18世紀音樂發展特別是在小提琴創作上有著不可磨滅的貢獻。由于洛納蒂的重要作品的手稿大部分在第二次世界大戰中不幸遺失,妨礙了人們對其偉大性的認知及學者們對其作品的研究,也妨礙了洛納蒂作為一個優秀小提琴演奏家及作曲家的先進觀點的形成。他的第十二首小提琴奏鳴曲以帕斯卡利亞固定低音貫穿全曲,彰顯了其獨特性。

一、作曲家生平

(一)社會身份

歷史記載和風格繼承的證據有力地支持了洛納蒂是杰米尼亞尼(Francesco Geminiani,1687-1762)的第一個傳統意義上的小提琴老師:時間或許是在1700年左右的米蘭進行教授。之后從1673年開始,洛納蒂就以“藝術大師和弦樂管弦樂隊指揮”的身份為瑞典女王克里斯蒂娜服務。1673年,獲得了“駝背騎士”的榮譽綽號。同時1673至1674年在桑提西莫?克羅齊菲索演講廳作為首席小提琴家被記錄。

后根據塞西莉亞會議的記錄顯示,他在1677年之前一直待在羅馬,結交了著名的男高音歌唱家吉奧瓦尼?弗朗西斯科?格羅西(Giovanni Francesco Grossi,1653-1699)和亞歷山德羅?斯特拉德拉(Alessandro Stradella,1644-1682),還結識了卡洛?曼內利(Carlo Mannelli,1640-1697)和萊利奧?克里斯塔(Lelio Colista,1629-1680)。從這個時期開始,其大部分作品都是為幾種樂器創作的。1677年秋天到1678年狂歡節,他成了法爾科尼歌劇院的經理人,也為帕斯奎尼的歌劇創作額外的音樂。之后離開熱那亞,(可能在馬德里皇家教堂)成了“曼圖亞宮廷”的藝術大師。

(二)阿卡狄亞學會——廣交友人

阿卡狄亞學會是巴洛克時期羅馬的一個重要的文藝沙龍,1690年在羅馬為改革和“凈化”意大利詩歌,批判矯飾主義(Mannerism),特別是歌劇劇本以及為紀念已故的瑞典女王克里斯蒂娜?奧古斯塔(Kristina Augusta,1626-1689)而成立。

正如它的名字所暗示的,阿卡狄亞學者尋求回歸古典的簡單(部分是通過法國的模式),以回應當代詩歌的濫用。在這個學會里集中了很多當時大師級別的作曲家們,例如:阿爾坎杰羅?科雷利(Arcangelo Corelli,1653-1713)、帕斯奎尼?貝爾納多(Pasquini Bernardo,1637—1710)、吉羅拉莫?弗雷斯科巴爾迪(Girolamo Frescobaldi,1583-1643)、喬治?弗里德里希?亨德爾(Georg Friedrich Handel,1685-1759)、亞歷桑德羅? 斯特拉代拉(Allessandro Stradella,1644-1682)、亞歷桑德羅? 斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti,1660-1725)、喬瓦尼?伯農奇尼(Giovanni Bononcini,1670-1747)和萊奧納多? 芬奇(Leonardo Vinci,1690-1730)等與洛納蒂一道共同推動了巴洛克時期西方音樂的快速發展。

二、音樂創作背景

(一)創作地點及原因

1692年和1694年,洛納蒂和米蘭合作了四部歌劇,表明顯然了他在米蘭度過了很長的時間,但這時洛納蒂專門寫了一套卷康塔塔和12首《小提琴奏鳴曲》(1701年)提獻給皇帝利奧波德一世。可以發現他與維也納宮廷也保持著緊密的聯系,并為其提供服務。

(二)創作的風格繼承

12首《小提琴奏鳴曲》分為6首教堂奏鳴曲和5首室內奏鳴曲,最后以一組在帕斯卡利亞低音上擴展的奏鳴曲結束。他的創作風格流暢,明顯比科雷利和斯特拉代拉的作品更適合于小提琴,此外,他的作品風格比科雷利的作品更大膽、更散亂。這十二首小提琴奏鳴曲的音域一直延伸到了第七把位,并表現出顯著的雙停止和變格和弦的特征。

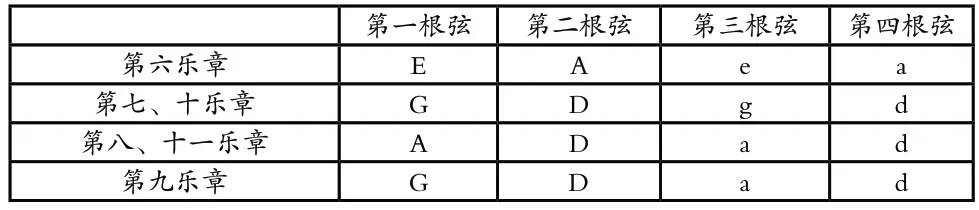

六首奏鳴曲使用了變格定弦(特殊調弦法)(如表1所示),這在意大利很少使用,而且通常是由與北方有密切聯系的作曲家創作的(如馬里尼、卡蘇奇、納爾迪尼、坎帕諾利)。但這種創作手法在皇帝利奧波德一世的皇宮里面,運用得非常廣泛。四根定弦不同往常固定而是依照創作和演奏需要,調整它們的音高。

表1 洛納蒂,特殊調弦法

三、音樂文本解析①

(一)調式結構

洛納蒂第十二首小提琴奏鳴曲共分為四個樂章Ciaccona—Adagio—Corrente—Giga—之后有一個(Sarabanda)和(Variato)的延續,其調式特征如(如表2所示):

表2 洛納蒂第十二首小提琴奏鳴曲調式分析

第一章——恰空舞曲樂章,中間的調式變化較多,經過了從主調到屬調及其小調再回到主調的一系列變化。剛開始到124小節在G大調上進行,125-133小節轉到了?c小調,通過這8小節的鋪墊在135小節到了屬調D大調上,之后就是主調和屬調間的再一次轉換。第二樂章柔板先是進行到了G大調的同名g小調上,之后保持在G大調上演奏。第三樂章——庫朗特舞曲,收尾保持在主調上進行,中間經過了屬調D大調以及關系小調e小調。第四樂章的吉格舞曲和之后延續的薩拉班德舞曲、變奏曲都保持在了主調G大調,沒有過多地變化調式,整體比較統一。

拈花灣禪意小鎮的開發注重文化推廣,為舉辦國家級或者世界性的大型活動創造了條件。通過鐵人三項賽、萬人瑜伽節、世界佛教論壇等活動,對整個馬山太湖國際旅游度假區的建設產生了重要影響。不斷提高的配套住宿體量,使無錫過夜游客的數量逐步增長,帶動了無錫2日游、3日游等旅游產品的發展,提升了無錫的旅游目的地形象。

(二)標記模式

大約1660年,奏鳴曲指多樂章的器樂作品,按功能分為教堂奏鳴曲分室內奏鳴曲。速度標記是教堂奏鳴曲的典型特征,而室內奏鳴曲是由舞曲形式來標記的,但我們可以從洛納蒂的第十二首小提琴奏鳴曲的譜面中看出,例:Ciaccona—Adagio—Corrente—Giga—之后有一個(Sarabanda)和(Variato),里面有恰空、柔板、庫朗特、吉格,之后還有薩拉班德以及變化的延續性演奏。說明這時候已經打破了固有的標記形式,其中既有速度標記形式也有舞曲標記形式。這首作品出版于1701年,而科雷利的第五號奏鳴曲出版于1700年,從上述可以發現,18世紀初,混用標記模式的創作手法已經開始變得普遍和流行,不再拘泥于一種形式,而是將它們創新性地融合。

(三)速度變化

在第一樂章就可以了解到,其中有不少速度變化的術語,說明其中的速度轉換特征,如譜例3-1所示:剛開始是舒緩的柔板,速度在46-50之間,第37小節速度轉換為快板,速度提到了108-120之間,之后在第73小節,速度突然變慢,由原先的16分音符一拍快弓進行到四分音符為一拍的慢弓。這樣的快慢速度交替,突出了音樂的情緒變化,增強了音樂色彩的對比力度,音樂表現更加豐富和飽滿。

譜例3-1:

(四)節拍轉換

在樂章間節拍也有轉換,從原先第一樂章(恰空)的3/4拍,到第二樂章(柔板)進行4/4拍,再到第三樂章(庫朗特)回到3/4拍,第四樂章(吉格)轉換成了6/8拍,之后的薩拉班德和變化自由樂段恢復了3/4拍的節奏特征。從整體來看,除了第二樂章(柔板)都保持了三拍子的節奏性質。柔板的4/4拍會使旋律顯得更加優美,而整體三拍子的結構說明其舞蹈性的特征,賦予整首作品動感,讓作品顯得更加生動活潑,節拍的不斷變化也表明情緒的不斷改變,給予作品不斷向前發展的動力。

(五)帕斯卡利亞低音

巴洛克早期的“固定低音”意為當上方音的旋律改變時低音部卻完整地重復著,并總結了某些簡短的固定低音模式,如恰空舞曲和帕薩卡利亞舞曲,并不與任何特殊的詩歌形式相聯。

首先,恰空是一種帶疊歌的舞蹈-歌曲,疊歌之后有仿效吉他和弦的簡單模式,據猜測,它可能是從拉丁美洲傳入西班牙的,在它的意大利變體中,和聲模式變成了低音線條。其二,帕斯卡利亞是作為一種利都奈羅發源于西班牙,也就是說,音樂有某種吉他和弦的模式,在歌曲演唱之前和幾段之間演奏。它也演變為多種低音聲部公式,通常是三拍子和小調式的,適合于支持器樂或聲樂的變奏。如譜例3-2所示。

譜例3-2:恰空及帕斯卡利亞固定低音的三種模式

17世紀的恰空和帕斯卡利亞的特點就是——連續重復一個三拍子的和慢速度的4小節公式。但到了18世紀,這兩個詞發生了混淆,恰空和帕斯卡利亞都可以指代這種固定低音模式。

洛納蒂這首作品中,固定低音聲部由帕斯卡利亞低音模式貫穿全曲,是一首非常獨特的小提琴奏鳴曲作品,開始的恰空樂章是G大調,固定低音聲部形成了G-?F-E-D的完整重復形式,如譜例3-3所示。對應上述固定模式的a:大調自然音形式。第二樂章柔板部分為g小調,固定低音聲部形成了G-F-E-D的三拍子重復形式,對應上述固定低音模式的b:小調自然音形式:

譜例3-3:

洛納蒂這首作品通篇運用的帕斯卡利亞固定低音創作手法非常少見同時也體現了巴洛克時期小提琴奏鳴曲作品對于固定低音風格特征的重視,將這種風格在小提琴奏鳴曲領域的運用提升到了一個新的高度。洛納蒂能將這種創作手法貫穿于全曲,不僅著眼于小提琴技術難度的不斷完善和提高,也映射了他大膽的創作精神。

四、影響與意義

洛納蒂在17世紀末到18世紀早期,已成為最偉大的小提琴演奏家。只比科雷利僅年長8歲,實然,他的小提琴作品對科雷利之后小提琴創新式的創作有很大影響,洛納蒂令人吃驚的技巧和他為小提琴所寫的復調可能激發了科雷利進一步發展這些品質,音樂創作的表現力從17世紀的粗糙到現在被發展的更加圓滑和經典。

十二首小提琴奏鳴曲作為他該體裁的集大成之作,其中的第十二首也是少有以帕薩卡利亞低音貫穿全曲的作品。研究此作品可知巴洛克早期奏鳴曲調式結構依舊延續從前,基本保持在主屬調式上進行,沒有過多地轉調離調現象;標記模式的混用特性,不在只運用一種標記形式,而是有了更多的選擇空間;快速的速度變化增強了作品的音樂色彩性,極大豐富了奏鳴曲音樂的表現力;不斷地節拍轉換推動著樂曲不斷地向前發展、給予源源不斷的動力;獨特的帕斯卡利亞低音貫穿全曲表明巴洛克時期對持續低音技法的重視,繼而詮釋洛納蒂大膽地創新精神,同時可追溯到科雷利奏鳴曲中已經出現的一些創作特征的源頭和影響由來。回歸當下,洛納蒂的《第十二首小提琴奏鳴曲》所深蘊的藝術特征和文化語義是我們研究巴洛克小提琴音樂的典型性文獻資料,值得當下學人的關注。

注釋:

①作品譜例出處:http://cnks.imslp.org/files/imglnks/usimg/2/24/IMSLP440744-PMLP716934-Lonati_XII_Sonatas_(1701).pdf.