揭秘火星內部構造

編譯 喬琦

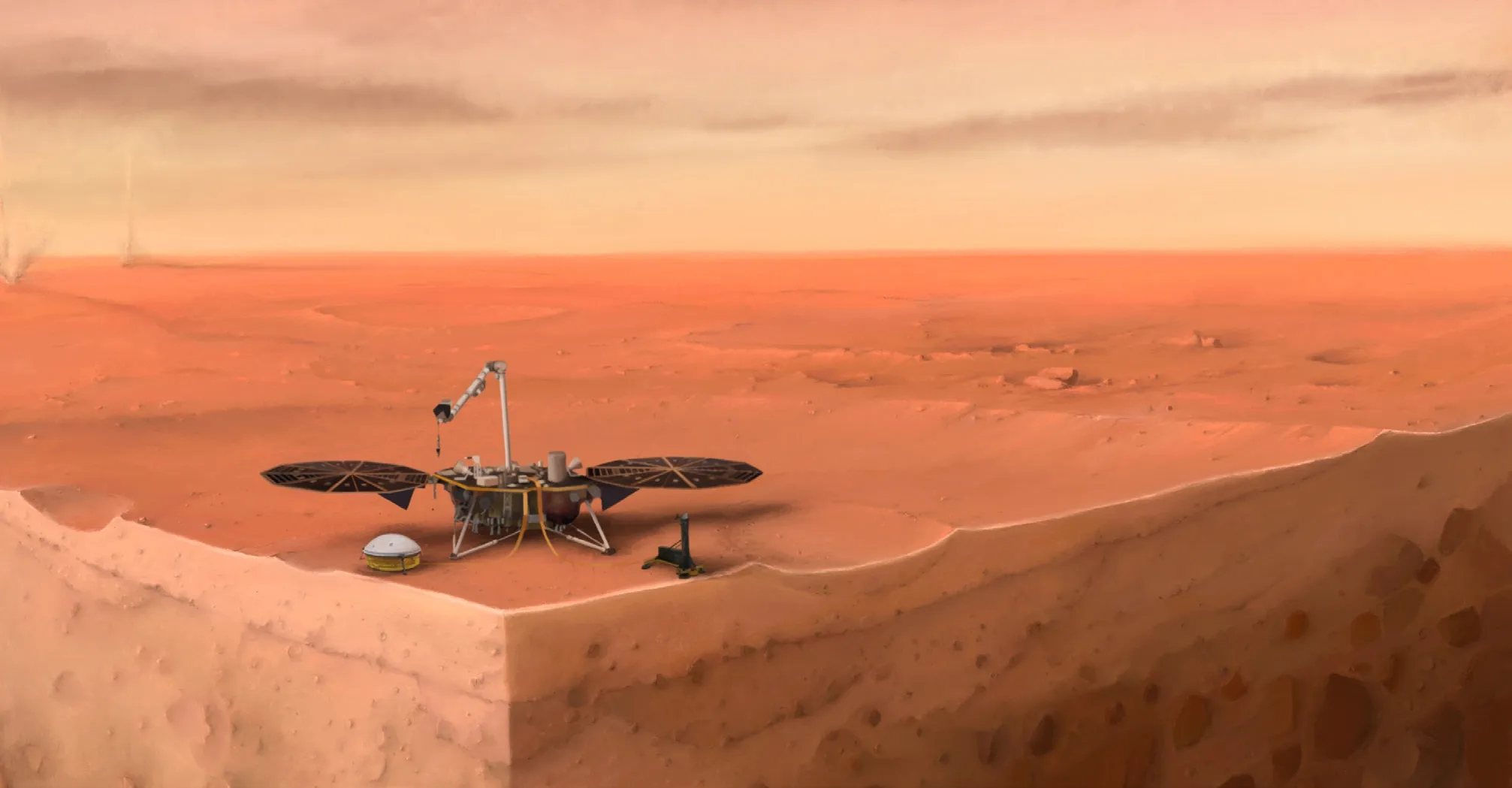

在過去的這段時間里,我們忙著控制新冠疫情,忙著應對破了紀錄的高溫天氣,忙著思考如何擺脫水資源短缺的困境。與此同時,我們派往火星的探測器卻享受著頗為寧靜的生活。停留在火星表面的洞察號著陸器正監聽著火星地震情況,而毅力號漫游車則四處游弋,尋找生命的蹤跡。

前不久,科學家拿出了這兩位英勇的機器人傳回地球的大量發現。在發表于《科學》(Science)期刊的3篇論文上——每篇的作者署名都有十幾位不同國籍的科學家,研究人員詳細介紹了他們使用洞察號上搭載的地震儀檢測火星內部地質情況的睿智方法。這也確實讓他們獲得了對于這顆紅色行星地殼、地幔及核心的全新認識,并且也是人類科學家第一次繪制其他星球的內部情況。另外,還有一組科學家則召開新聞發布會,公布了毅力號探測器發回地球的初期研究成果,并且宣布這輛漫游車下一步將會探索耶澤羅隕石坑——那里曾經是一片可能棲息著火星古代微生物的湖泊。

火星這顆紅色行星還有很多值得科學家研究的地方。“火星的基本元素組成和地球大致相似,但外觀卻大為不同,”劍橋大學地震學家桑內?科塔爾(Sanne Cottaar,在《科學》雜志發表了一篇剖析上述三項新研究的論文)說,“有很多證據表明,火星的演化歷程和地球很不一樣。現在,探測器為我們繪制的火星各深度殼層圖像,將幫助我們理解火星地質是如何形成的,以及火星是如何演變成現在這個樣子的。”

對比地球和火星這兩顆行星,總能讓我們產生諸多疑問。舉例來說,為什么地球有磁場,而火星的似乎消失了?為什么地球表面的火山散布在各個地方,而火星上的火山要集中得多,也普遍大得多?火星上直徑達到374英里(約合602千米)、高度達到16英里(約合26千米)的奧林帕斯山是整個太陽系中目前已知的最大火山。這種火山群的成因一定是災難級別的地質活動,但現在的火星表面卻平靜得出奇,幾乎完全沒有火山活動(不過,有些科學家在2021年5月拿出了他們認為是火星近期火山活動的證據),這點和地球大為不同。只有探測到火星地表之下的情況,科學家才能更好地認識這些行星奧秘——同時也有助于我們理解同樣身為巖石行星的地球的諸多怪異性質。

不過,在我們深入研究這些科研文獻之前,還是先簡要介紹一下有關火星和洞察號探測器的情況吧。相較地球而言,火星的地質情況相當平穩。由于我們的星球有板塊構造——也就是在下方地幔上漂移的幾大地殼板塊——地表上就充斥著像火山噴發和災難級地震這樣的地殼活動。而火星沒有板塊構造,也就是說,它的地表就是一整塊,這是因為火星核心在這顆行星形成之初就快速成形并冷卻了。如今,火星仍在不斷冷卻,同時不斷收縮,這可能是火星地震規模要比地球地震小得多的成因。

發生在火星地表的地震現象(右側圓圈)會產生S波。這類波經火星核心反彈后,會被洞察號探測器探測到(頂部白色圓圈)

洞察號探測器的任務就是借助它攜帶的地震儀探測這些火星地震。實際上,自2019年2月以來,這部探測器就一直在這么做。它為科學家提供了極為豐富的火星地震數據,其中尤以兩種現象的資料為最:火星地震產生的P波和S波。“P波是與壓縮效應有關的波,就像空氣中的聲波一樣。P波也是我們在行星內部觀察到的傳播速度最快的波,”科隆大學地震學家布里吉特?納普梅耶爾-恩德倫(Brigitte Knapmeyer-Endrun,那篇模擬火星地殼的論文的第一作者)說,“然后就是次級波S波。這種波與剪力效應有關,就類似你撥弄吉他弦使其振動產生的波。”

重要的是,這些S波傳播得比P波慢,因此,火星發生地震后,洞察號會先探測到P波,隨后才會探測到S波。“借助P波和S波抵達探測器的時間差,我們就能掌握地震發生的具體位置以及與探測器之間的距離。”納普梅耶爾-恩德倫說。這兩種波的傳播、反射介質也有差別,P波可以穿過固體、液體和氣體,而S波只能穿過固體。

通過分析洞察號地震儀探測到的地震波,科學家們就能了解火星的內部構成。既然S波無法穿過液體核心,那么它們的所有能量都會在火星核心和地幔的邊界處反彈回去。這就像是計算機的二進制編碼:只用兩種元素——0和1——就能產生極為復雜的程序。類似地,科學家借助P波和S波這兩種波就能繪制出火星內部的精細圖像。“我們知曉過兩種波抵達探測器的時間差后,就會說知道這地方有多厚了。”納普梅耶爾-恩德倫說。

通過這個技巧,納普梅耶爾-恩德倫和她的同事就能估算火星地殼的厚度。在此之前,科學家借助在火星軌道上運行的衛星測量過這顆紅色行星各處的引力和地勢差異,并且也嘗試估算了火星地殼厚度,最后得到的結果是平均約110千米厚。“現在,根據得到的火星內部數據,我們可以說那個數字實在是大得太多了。”納普梅耶爾-恩德倫說。他們現在認為,火星地殼的平均厚度絕不超過72千米。

此外,這些研究人員還認為,火星地殼分為2層或3層。最上面那層約10千米厚。洞察號的測量顯示,這一層地殼出乎意料地輕,這或許是因為它由隕石撞擊后殘留的巖石碎片構成。第二層則大約20千米厚。“遺憾的是,我們還不清楚再往下到底是什么。可能已經就是火星地幔了,但也可能是第三層火星地殼。對此,我們還有一些模糊不清的問題沒有解決,”納普梅耶爾-恩德倫這樣表示,“但我們可以肯定地說,火星地殼絕對沒有原來預測的那么厚,密度也要低一些。”

蘇黎世聯邦理工學院行星地震學家西蒙?斯塔爾(Simon St?hler)則領銜了對火星內部最深處也是最熾熱處的研究,那就是火星核心。雖然沒法真正看到行星中心,但斯塔爾的團隊通過分析火星核心-地幔邊界處反彈出來的S波數據,還是得到了許多有關火星核心的信息。這些S波雖然沒法穿透液態核心,但能通過某種方式到達火星表面,并且被洞察號探測到。從火星發生地震,到我們收到火星核心反射過來的信號。“這個過程大概需要10分鐘。”斯塔爾說。以這個時間為基礎,斯塔爾的團隊就能推斷S波在火星內部何種深度傳播,進而估測火星核心本身的深度:大概是火星地表下面大約1 550千米處。

研究者還發現,火星核心的密度特別低,大概只有6克/厘米3左右,顯著低于他們根據行星富鐵核心模型預測的密度。“火星核心為什么這么輕?這個問題我們還沒有完全搞明白。”斯塔爾說。火星核心肯定含有比鐵更輕的元素,但究竟是什么尚不清楚。斯塔爾及其團隊目前最大的愿望是,探測到發生在某個特定位置的火星地震產生的P波。這個位置就是正對著洞察號探測器駐留處的火星地表另一端。因為這類P波可以穿透火星核心-地幔邊界,所以它們會攜帶著有關火星核心構成的信息抵達洞察號探測器。不過,斯塔爾也表示,要想實現這個目標,“必須有火星的配合,地震必須發生在正對著探測器的火星地表另一側”。

斯塔爾的團隊在論文中稱,火星核心的半徑在1 830千米左右。不過,由蘇黎世聯邦理工學院地球物理學家阿米爾?卡恩(Amir Khan)領導的另一支研究團隊則認為,這個尺寸實在是太大了。如果火星核心真有那么大,那么這顆星球很可能就沒有下地幔這樣的結構——這種結構包裹在行星核心周圍,作用就像是吸熱毯一樣。地球地幔主要分為上下兩層,兩層之間還有一個所謂的“過渡區”。此外,地球上地幔和下地幔的成分也并不完全相同。“僅就礦物學角度而言,我可以輕描淡寫地說,火星地幔是地球地幔的簡化版本。”卡恩說。(他是那篇介紹火星地幔論文的第一作者。)

科學家此前利用地球化學和地球物理學數據預測的火星核心半徑意味著,這顆行星沒有下地幔,但他們還需要洞察號探測器發回的火星地震學數據證實這一點。如果火星真的沒有下地幔,那么它的核心很可能要比地球核心容易冷卻得多。這就是認識這顆紅色行星演化過程的關鍵所在,對我們理解“火星為什么會失去磁場”這個問題有著尤為重要的意義,要知道,磁場是行星大氣能在猛烈太陽風轟擊下保留下來的關鍵。而磁場的產生則要求行星內核與外殼之間存在溫度梯度,也就是要求行星內核與外殼之間的溫度差高到足以攪動行星中心的液態金屬從而產生磁場。然而,火星核心冷卻得實在太快,所以這種對流電流也很快消失了。

卡恩的分析還表明,火星的巖石圈很厚——所謂巖石圈,就是地幔堅硬且冰冷的那部分。這或許就是一個線索,能夠解釋火星為什么沒有那種導致地球火山運動的板塊構造。“如果行星的巖石圈很厚,它就很難打破,也就很難形成類似地球板塊那樣的結構,”卡恩說,“或許,很早很早以前,火星有這樣的結構,但現在肯定是沒有了。”

在洞察號監聽火星內部的振動時,毅力號則在火星布滿灰塵的表面行駛,尋找巖石中古代生命的跡象以及各個地點的風化層樣本,從而方便科學家了解耶澤羅隕石坑的地質學歷史。“探索并不是短跑沖刺,而是馬拉松。”美國宇航局科學副主管托馬斯?澤布臣(Thomas Zurbuchen)說。他在前不久召開新聞發布會集中展示了毅力號漫游車在火星工作的頭幾個月里取得的成果。“探索火星是我們精心規劃的一項長期項目,它會將目前的機器人探測和未來的航天員登陸探測結合起來。而毅力號正是這個漫長計劃中的一步。”

新聞發布會上的科學家簡要列出了毅力號到目前為止所做的全部工作。“我們面臨的挑戰是,確定我們想要毅力號去的精確地點,以及如何將一切有價值的內容囊括到計劃中來。”美國宇航局噴氣推進實驗室系統工程師維維安?孫(Vivian Sun)表示。孫表示,他們決定讓毅力號迂回前進至著陸地點以南3 000英尺(約合914米)處。在那里,毅力號會提取第一枚火星巖石樣本,然后妥善儲存在艙體中,等待后續任務將其帶回地球。

毅力號長著一條7英尺(約合2.1米)長的機械臂,裝備有一整套全新設備,其中包括火星氧氣制造儀(MOXIE)。毅力號已經成功借助這件設備將火星大氣中的少量二氧化碳轉變成了氧。漫游車機械臂上還裝有很多能夠獲取火星當前氣候數據的感應器,以及用來拍攝周圍環境照片的高分辨率照相機。“火星塵暴讓我們總是拍不到清晰的照片。”加州理工地球化學家肯?法利(Ken Farley)說。他還表示,在他看來,火星上的風刮起來和地球很像。

在目前拍到的照片里,有一些巖石似乎像是硬化了的湖泥,那里可能是尋找生物特征化石(標志著前生命形式)的好地方。此外,研究團隊還想查明隕石坑中的巖石究竟是沉積形成的,還是火山運動形成的。如果是后面一種情況,那就可以用放射性定年法確定巖石形成的具體年代,從而更好地了解毅力號收集的物質樣本的地質時間線。法利表示,他們目前得到的最令人驚喜的發現是,山洪暴發和水位變化方面的證據,這意味著,耶澤羅隕石坑過去曾經歷過數次充斥液態水然后又回歸干旱的過程。

借助全新設計的人工智能軟件,毅力號還打破了漫游車在火星上自主駕駛的時間記錄——要知道,這還只是它獨自上路的第二天。“火星車自動駕駛的速度現在已經和人工指導駕駛沒什么兩樣了。”噴氣推進實驗室機器人專家奧利維爾?圖佩(Olivier Toupet)說。雖然人類可以遠程操控毅力號每天行駛100英尺(約合30.5米)左右,可以小心翼翼地指揮它躲避各種障礙物,但人工智能軟件讓漫游車有了更好的靈活度。人工智能軟件會在漫游車行駛時繪制火星地表的三維圖像,這樣漫游車就能實時更新、優化前進路線。圖佩表示,目前,火星地表自動駕駛的單程記錄是大約350英尺(約合107米),他們希望毅力號能在接下去的4周里將這個數字提高至原來的4倍。

在完成向南的迂回前進之旅后,毅力號就會轉向西南,前往一處曾經給耶澤羅隕石坑注水的古河流三角洲。抵達之后,它就會充分利用機械臂上的儀器探索附近火星巖石的元素構成、礦物學結構、形狀以及紋理。這些信息有助于科學家了解這塊盆地過去的水文情況。

幾千英里之外,洞察號也仍會繼續記錄火星地震情況,并將相關數據發回地球。屆時,科學家們就能史無前例地運用地震學知識詳細描述其他巖石行星內部工作機制的特征。“對人類來說,這是一個非常年輕的領域。”科塔爾表示,“我們仰望星空的時間要遠多于關注腳下的時間。”

資料來源 Wired